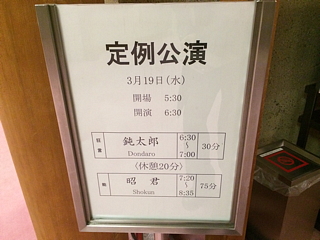

鈍太郎 / 昭君

No. 537

2014/03/19

国立能楽堂(千駄ヶ谷)の定例公演で、狂言「鈍太郎」と能「昭君」。

国立能楽堂(千駄ヶ谷)の定例公演で、狂言「鈍太郎」と能「昭君」。

毎度思うのですが、あと30分遅く開演してくれたらゆとりを持って能楽堂入りできるのに、この時刻の開演だと千駄ヶ谷駅から小走りにならざるを得ません。もっとも、遠方から来る人のことも考えると仕方ないのかな?

鈍太郎

鈍太郎(三宅右近師)は三年の間西国に行っていて、その間都の下京にいる本妻と上京にいる妾とをほったらかしにしていたのですが、このたび都に戻ることになって女房も喜ぶだろうと能天気というか強気というか無神経(鈍太郎という名前だからかもしれませんが)な語りと共に帰京して、都大路の賑々しさを懐かしく眺めます。まずは橋掛リの狂言座に控えた本妻=下京の女(三宅右矩師)のもとを訪ねることにし、常座からとんとんと戸を叩きました。ところが本妻は、鈍太郎は三年間も留守をしており、これは本当の鈍太郎ではあるまい、仮に本当の鈍太郎だとしても、自分は待ちかねて今では棒術が得意な男を夫にしていると言い放ちます。これはどうやらで手紙一つ寄越さなかった鈍太郎への当てこすりらしいのですが、すっかり真に受けた鈍太郎が腹を立てて開けろ開けろと戸を叩き続けると、「えぇ腹立ちや」とキレた本妻は立ち上がってそこにはいない棒術使いに「あの男を打ち殺してくだされ」と大声を出すので、驚いた鈍太郎はしおしおとその場を引き下がりました。しかし、懲りない鈍太郎は何やら負け惜しみを言いながら笛座前の上京の妾(三宅近成師)の元へ向かいます。ここはいかにも狂言らしく、棒術使いが長刀使いに変わっただけで後は本妻のところで交わされたのと同じやりとりが再現され、ついに鈍太郎は「これを菩提の種として」出家することを決意して元結を切る形を見せると、静かに退場していきました。

さすがに言い過ぎたと思った二人の女は、それぞれの位置で同時に立ち上がり、前に進み出て鈍太郎を探しに行かねばといったことを語るのですが、本妻は一ノ松なので1、2歩前に出て語り始めるのに対し、妾は笛座前から脇座あたりまで数歩進んでから語り始めるので、二人のほぼ同じ内容の語りに時間差が生じ輪唱の効果を生むのがよくできているところです。お互いを訪ねに舞台中央へ進んだ二人の女は、顔を合わせて情報交換。本妻の提案で都大路で鈍太郎を待つことにし、仲良く並んで大小前に正座しました。

さて、鉦鼓を鳴らし南無阿弥陀と念仏を唱えながら再び登場した鈍太郎は、まだ悟りきれていないらしく一ノ松で我が身を嘆いてみせましたが、気を取り直して舞台中央に進んだところで、前後を二人の女に挟まれました。まずは本妻が言葉を尽くして還俗を頼みましたが、鈍太郎は聞く耳を持ちません。ついで妾が口説き落としにかかりましたが、これまた効果なし。ここでは、最初に女たちを訪ねた鈍太郎に対して女たちが棒術使いや長刀使いを引き合いに出して「怪我をなさるな」と突き放した言葉がそのまま鈍太郎から女たちに返されていました。しかし、おろおろする二人に鈍太郎は頃はよしと見たのか、戻れというのか?と念押しをし、「さようでござる」と声を合わせる二人の女を見て日数を決めて下京と上京で過ごすことを宣言します。最初に出した数字は、月のうち五日を正妻、二十五日を妾のもとで過ごすというもので、これに正妻は一瞬むっとしたものの、嫌なら南無阿弥陀……と強気な鈍太郎に押されてせめて十五日ずつにして欲しい、それも月の前半の十五日を下京でと提案しました。観ているこちらも「?」と思いましたが、なるほど後半にすると小の月では日数が減ってしまいます。これに気付いた鈍太郎はまたしても南無阿弥陀を繰り出して前後を入れ替えさせ、ここで月の前半の十五日は上京の家、残りは下京の家で過ごすことに決着しました。可哀想な本妻……。

さらに、鈍太郎は二人の女に手車を組ませ(図)、「これは誰が手車」「鈍太郎殿の手車」と囃し合いながら女たちの周りを回るのですが、本妻の後ろを通るときには打とうとする仕草を見せて本妻にキッと睨まれ、妾の後ろを通るときには囃しながら背中をナデナデ。ひとしきり囃し舞った後に、鈍太郎は手車に乗って持ち上げられ(ちょっと重そうでしたが)、囃し言葉を続けながら退場していきました。

本妻と妾との間には性格付けの違いがあり、青系の装束の本妻はわわしい女、橙系の装束の妾の方は若くて可愛い女ということになっているようです。どちらも歌舞伎の女形風の声を使うのですが、その口調も型も、こうした性格をさりげなく見せて巧み。三宅右近師は本調子ではなかったのか声が嗄れ気味でしたが、とにかく楽しい一曲でした。しかし、こんなに男に都合のいい話があっていいのか?と男の私も思ってしまいます。実は『天正狂言本』に載っているこの曲の原型「女楽阿弥」では、最後に男は女たちによって地面に投げ落とされ腰をしたたかに打つという筋になっているそう。そちらの方が洒落ているようにも思います。また、男が二人の妻のところへ十五日ずつ通うという設定は、律儀なまめ人として『源氏物語』に描かれている夕霧(光源氏と葵上との子)が雲居の雁と落葉の宮のもとへ一日交代に通う話を連想させもします。

昭君

漢の時代、匈奴との戦いの末に和睦の証として美人を北方へ送ることになったとき、画家に賄賂を贈らず容姿を卑しく描かれたために選ばれてしまった王昭君の話は京劇(「昭君出塞」)でも観たことがあり、上海京劇院の史敏の切々と歌い上げる唱と綸子を翻してのダイナミックな回転とに圧倒されたことを今でも覚えています。その後も史敏が来日するたびに観に行ったものですが、彼女は今どうしているのか……。

それはさておき、「昭君出塞」では当然の如く王昭君が主人公ですが、金春権守作の能「昭君」では王昭君は子方が演じ、シテは前シテが王昭君の父の白桃、後シテが匈奴の王である呼韓邪単于。前シテの静かな動きの中に激情を秘めた嘆きと、後シテの鬼神のような荒々しさとの対比が鮮やかで、これをこの日は72歳の観世恭秀師が勤めるところもポイントです。

柔らかい笛に導かれてワキ/里人(福王和幸師)の登場。優美な柄の厚板の上に金色に輝く側次、白大口のノーブルな姿で舞台に進み、帝に召されていた娘・昭君が胡国に遷されたことを嘆く白桃・王母夫婦を慰めに来たことを語ると、脇座へ。ついで一声となって現れたツレ/王母(坂井音晴師)は姥面、水色の縷水衣の上に側次、前シテ/白桃(観世恭秀師)は阿古父尉面で茶絓水衣の上にやはり側次ですが、ツレの側次は長絹風に前を長く垂らして重ねたもの。いずれの登場人物も、側次の着用によって異国風の出立ちとなっています。ツレとシテは橋掛リで向かい合い一セイ散りかかる、花の木蔭に立ち寄れば、空に知られぬ雪ぞ降る

。そして舞台に進んで、娘・昭君が前世の宿縁から離れ難かったためか胡国に送られたことを思いやると悲しくてならないと嘆きます。この辺り、シテとツレによる同吟の場面が多いのですが、しっかりした囃子に対して謡は弱々しく、老夫婦の憔悴ぶりが伝わってきます。

さらに、シテとツレによる上歌かの昭君の黛は、緑の色に匂ひしも、春や繰るらん糸柳の思ひ乱るる折ごとに、風諸共に立ち寄りて、木蔭の塵を払はん

の中ではとりわけシテが感極まった様子でした。春や繰るらん=春や暮るらん、つまり昭君の容姿も旅の憔悴により衰えてしまったことを嘆き、せめてものことに昭君が植えていった柳(作リ物はなく、見所は詞章の中から柳の存在を想像することになります)の木蔭の塵を払おうとする老夫婦。シテ、ツレ、地謡の描く情景は寂寥とした風情を漂わせ、やがて疲れたシテが余りに苦しう候ふ程に、休まばやと思ひ候

と箒を使う手を止めたところで囃子方の演奏も止まり、ワキがシテに声を掛けました。その声に威儀を正してしっかりと応えるシテ。老父・白桃は、弱々しい老人ではなく、強い自我の持ち主なのでしょう。しかし、昭君が胡国へ赴く際に植えておき、自分が死んだらこの木も枯れるだろうと予言した柳が、ご覧なさいもはや片枝枯れてしまっているとシオリ。シテは、遠い異国での娘の死をすでに悟っている様子です。さらに、ワキの問いに応えて昭君が胡国に赴くこととなった次第を語るクリ・サシ・クセとなり、漢朝の故事を語る部分らしく重々しく力強い地謡をじっと聴く居グセの後半の途中で地謡が間を作るうちに、後見が鏡台を常座へ持ち込みました。

ここでシテの雰囲気が変わって、昔桃葉が桃の花を鏡に映して愛していた仙女の姿を見出した故事に習って、柳を鏡に映して昭君の姿を見ようとツレに語り掛けて立ち上がりました。同じく立ち上がったツレは半信半疑ですが、娘への思いに憑かれ理性を半ば失った様子のシテは鏡台を常座から正先へ動かして覗き込み、次の瞬間、音を立てて崩れ落ちるとモロシオリとなりました。俯いた尉面は生身の泣き顔のように見え、背中が震えているよう。ほぼ写実に近いこの激情の表現に、観ているこちらも目頭が熱くなりました。

アイ/所の者(高澤祐介師)が舞台に進んでシテの後ろに回り、シテを立たせて揚幕へ送り込むと、戻ってきて昭君のことを語り、老人を労るようにと触れて、退きました。ここは、ワキがアイに命じてシテを送らせる演出が常のようですが、この日はワキはシテが鏡台を正先へ運んでいる間に退場していました。また、古い演出ではアイが登場せず、老夫婦は舞台に残ったまま昭君の亡霊と呼韓邪単于の霊(よって白桃とは別人)とが登場していたようです。現在でも、喜多流ではアイを出さず、ワキの退場、子方の登場という短い間での早装束で後シテを出すそうですが、これはいずれ観てみたいものです。

再び一声、そして子方/王昭君の登場。紅入唐織を壷折にし、瓔珞を垂らした天冠を戴き、唐団扇を手にして一ノ松で元気いっぱい(ちょっと元気あり過ぎの感もありますが)で、泣き悲しんでいる父母を労るために鏡に影を映そうと謡うと、舞台に進んで笛座前で小さい蔓桶に腰掛けました。すると囃子方が奏し始めたのは、早笛。太鼓も入って勇壮な曲が奏されるうちに、後シテ/呼韓邪単于が荒々しく入ってきました。唐冠、黒頭、黒癋見面、裲襠、半切姿でずかずかと舞台に入ると、鏡台の前に立ってどっかり安座。その姿に震え上がったツレの問い掛けにこれは胡国の夷の大将、呼韓邪単于が幽霊なり

。呼韓邪単于は、自分もすでに死んでしまっているので昭君の父母に対面に来たのだ、それが何か?とある種無邪気な回答ぶりですが、自分の鬼神のような姿には気付いていません。鏡を見てみなさい!というツレの言葉に立ち上がって辺りを睥睨したシテは、鏡を覗き込んでそこに映った自分の姿に驚き、数歩後ずさって足拍子。これは本当に自分なのか?といった風情で再び鏡を覗いたシテは飛び安座を見せ、さらに鏡を抱え込みながら鬼とは見れども人とは見えず、その身かあらぬか我ならば、恐ろしかりける顔つきかな

と地謡に謡わせ、面目なし

と飛返リ。

ここで詞章はシテが立ち帰る

とあり、キリの詞章は上述の上歌に呼応しただ昭君の黛は、柳の色に異ならず、罪を顕す浄玻璃は、それも隠れはよもあらじ、花かと見えて曇る日は、上の空なる物思ひ、影もほのかに三日月の、曇らぬ人の心こそ、誠を映す鏡なれ

とあって、ここでは昭君の舞があることが詞章に照らして自然のように思えますが、舞台上ではシテが最後の舞を舞い、常座で左袖を返して留拍子を踏みました。

シテを勤めた観世恭秀師の前シテでの深い悲しみと後シテでの年齢を超越したダイナミックな動きとの鮮やかな対比に、何よりもまず拍手(能楽堂内では拍手はしない主義ですが)。さらに今回は正面二列目での鑑賞でしたが、この近さと位置で聴くと、気の入った大小の掛け声も謡同様に音楽として認識されました。そして、地頭・坂井音重師に統率された地謡陣の素晴らしさ。この日の「昭君」は、音楽劇としての能の楽しみを再認識した一曲でもありました。

配役

| 狂言和泉流 | 鈍太郎 | シテ/鈍太郎 | : | 三宅右近 |

| アド/下京の女 | : | 三宅右矩 | ||

| 小アド/上京の女 | : | 三宅近成 | ||

| 能観世流 | 昭君 | 前シテ/白桃 | : | 観世恭秀 |

| 後シテ/呼韓邪単于 | ||||

| ツレ/王母 | : | 坂井音晴 | ||

| 子方/王昭君 | : | 武田章志 | ||

| ワキ/里人 | : | 福王和幸 | ||

| アイ/所の者 | : | 高澤祐介 | ||

| 笛 | : | 森田保美 | ||

| 小鼓 | : | 幸正昭 | ||

| 大鼓 | : | 國川純 | ||

| 太鼓 | : | 観世元伯 | ||

| 主後見 | : | 武田志房 | ||

| 地頭 | : | 坂井音重 |

あらすじ

鈍太郎

鈍太郎は三年の間、西国で暮らしていたが、都が懐かしくなり帰京して、下京に住む妻と上京に住む女の許を訪ね歩くが、いずれも長期に亘って音信不通であった鈍太郎とは信用されず、さらには別に男を作ったと言い放たれる。気落ちした鈍太郎は、この上は出家して隔夜詣に入ることを決意する。言い過ぎたと後悔した下京の妻と上京の女は鈍太郎に還俗を頼み、そこで鈍太郎は月の半分ずつを妻と女のそれぞれの元で過ごすと宣言し、さらに「鈍太郎殿」と殿をつけて囃してもらいながら、二人の手車に乗って帰っていく。

昭君

漢の帝は胡国との和平のために、三千人の侍女の中から王昭君を胡王の呼韓邪単于に贈った。昭君の年老いた父・白桃と母・王母は、犠牲となった我が娘を嘆き、形見の柳の木の下を掃き清める。同情した里人が見舞うと、父母は故事にならって柳を鏡に映せば、娘の姿が見られるやもしれぬと泣き伏す。やがて昭君の亡霊が鏡に映り、単于の亡霊も現れるが、鬼人のように映る我が身を恥じて単于は消え失せ、美しい昭君が残って父母を慰める。