コロー 光と追憶の変奏曲

2008/08/31

コロー(1796-1875)と言えば、バルビゾン派。フェルメールの時代から200年後の19世紀中頃に、それまでの宗教画・歴史画など美化された画題から離れて、屋外の自然の中に写実を求めた風景画家の一群の代表格として、ミレー(1814-1875)と並び称される存在です。しかし、ミレーと言えば《種まく人》《晩鐘》《落穂拾い》と代表作の名前がすらすらと出てくるのに、コローの代表作は?と聞かれても答えられません。あのルノワールが息子のジャン・ルノワールに向かって

コロー(1796-1875)と言えば、バルビゾン派。フェルメールの時代から200年後の19世紀中頃に、それまでの宗教画・歴史画など美化された画題から離れて、屋外の自然の中に写実を求めた風景画家の一群の代表格として、ミレー(1814-1875)と並び称される存在です。しかし、ミレーと言えば《種まく人》《晩鐘》《落穂拾い》と代表作の名前がすらすらと出てくるのに、コローの代表作は?と聞かれても答えられません。あのルノワールが息子のジャン・ルノワールに向かって私はすぐさま、偉い男というのはコローのことだとわかった。彼は決して消え去ることはないだろう。デルフトのフェルメールのように、流行とは別のところにいるのだ。

と讃えているというのに(それにしても、ここにもフェルメールの名が!)。

そんな片手落ちを解消すべく(?)、「フェルメール展」からのはしごで国立西洋美術館の「コロー 光と追憶の変奏曲」を見てきました。奇しくもこの日は最終日。展示の構成は、以下のとおりです。

- 初期の作品とイタリア

- フランス各地の田園風景とアトリエでの制作

- フレーミングと空間、パノラマ風景と遠近法的風景

- 樹木のカーテン、舞台の幕

- ミューズとニンフたち、そして音楽

- 「思い出(スヴニール)」と変奏

コローは裕福な織物商の家に生まれ、8年間は父親の下で商人の道を歩みましたが、26歳のときに画家の道に進むことを認められ、師に付いた後、イタリアで修行期間を過ごしました(イタリア行はその後も含めて3回にわたりました)。このことで、コローは明るい陽光に輝く自然の景観を描きとる表現の自由と卓越した技術とを手に入れ、自然主義の風景画家としての道を辿ることになりました。このイタリア時代の作品として特筆すべきは《ティヴォリ、ヴィラ・デステ庭園》(1843年)でしょう。ベルト・モリゾも模写したこの作品は、緩やかな起伏を描く背景、糸杉をアクセントにして斜面の家と木々からなる中景、手前のバルコニー、そうした一切のものが穏やかな逆光に見事に溶け込んでいて、中心の欄干に腰掛けた少年が全体を引き締めています。

フランスに戻ったコローの制作スタイルは、春から夏にかけては旅の中での写生、秋から冬にかけてはその写生をもとにしたアトリエでの制作というものでした。この点、後の印象派の画家たち、例えばモネが瞬間を切り取るために色彩分割の技法を駆使したのとは異なりますが、父親の別荘が建つヴィル=ダヴレーの美しい森と池を描いた作品群は、十分に瑞々しいものです。そうした作品群の中に、やがてそれが舞台に立つ主役であるかのように存在感を持つ「傾いだ木」というモチーフが現れます。このモチーフが最も印象的な作品が、下に掲げた写真に写っている《モルトフォンテーヌの思い出》(1864年)。遠景の銀灰色の霧、空気に溶け込むような木の葉の描写、画面左手で花を摘む少女たちと、それを庇護するかのように枝を伸ばす傾いた木。この絵にはコローの絵の特徴をもれなく盛り込まれていますが、題名(Souvenir de Mortefontaine)が示すとおり、この絵はもはや写実ではなく、記憶の中の風景の叙情的な再構成です。

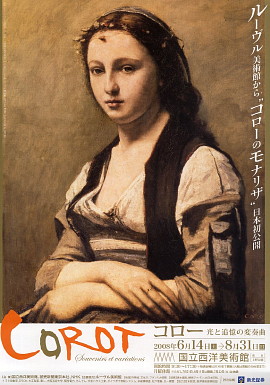

ルーブル美術館がこの展覧会のために貸し出した重要な3点の作品のうち、残る2点は意外にも人物画。下のフライヤーの表面を飾る《真珠の女》(1858-68年)と、フライヤー裏面の右上に掲載されている《青い服の婦人》(1874年)が、それです。額にかかった葉冠の葉が真珠と見間違えられたことから名付けられた《真珠の女》は、19世紀のモナ・リザと讃えられることもあります(フェルメールの《真珠の耳飾りの少女》が「北のモナ・リザ」と言われることとの類似性に注意)が、実際この作品はコロー自身が気に入って長年手元に置きながら加筆を続けていたというだけあって、独特の雰囲気をもっています。これに対して画家の最晩年の作品である《青い服の婦人》は、珍しく同時代風の衣装と自然な仕種で立つ女性を背後から描いていて、その表情や色遣いなどにふとドガを連想しましたが、その高い完成度はコローの、あるいは近代人物画の到達点を示しています。

|

|

会場には、コローの生涯を通した画業を明らかにする作品群のほかに、ルノワール、モネ、シスレー、ピカソ、ブラックといった錚々たる画家たちが、いかにコローを評価し、受容していったかを示す作品も少なからず展示されていて、美術史の中でのコローの影響力の大きさを強く認識させられる構成ともなっていました。