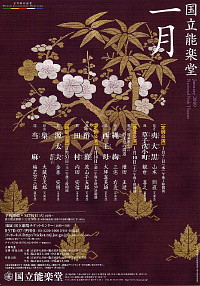

源太夫 / 梟 / 当麻

2009/01/31

国立能楽堂(千駄ヶ谷)の特別公演で、能「源太夫」、狂言「梟」、そして能「当麻」。

国立能楽堂(千駄ヶ谷)の特別公演で、能「源太夫」、狂言「梟」、そして能「当麻」。

源太夫

最初の曲、脇能「源太夫」は、解説によれば金春流でのみ極めて稀に舞台に掛けられ

る稀曲だそうです。

まず真ノ次第は、大鼓がとりわけ華やかに打ち鳴らされる激しさのある囃子。ワキ/勅使(飯冨雅介師)と二人のワキツレ/随臣が登場し、当今の命によって熱田神宮へ参詣する旨が述べられます。彼らが旅を終えて脇座に着いたところで、今度は打って変わってゆったりとした、しかし笛の音に緊張が漂う真ノ一声となり、前ツレ/姥(山井綱雄師)と前シテ/老人(金春安明師)がしずしずと現れて、初めは橋掛リの上、ついで舞台で謡を重ねます。これに声を掛けたワキの求めに応じて、シテは高揚する囃子に乗って熱田明神の由来を語りつつ緩やかに舞ってから正中に下居すると、後見がシテの装束を調えつつそれまで手にしていた折柴を持って下がります。そしてクセは、日本武尊が手摩乳、脚摩乳夫妻と出会い、大蛇を倒して叢雲の剣を得るくだりを地謡がじっくりと謡うところをシテは扇を構えて下居のまま。さらにげにありがたき神秘の教へ、ただ人ならず覚えたり、おん名を名乗り給ふべし

とのワキの求めに今は何かをつつむべき

と我らこそは手摩乳、脚摩乳夫妻であると明かすと、立ち上がってワキと向かい合いここにては源太夫の、神ぞと名乗り捨て

て下がっていきました。この、橋掛リを下がるときのシテの足の動きが独特で、すり足から爪先をついと上げ、太鼓の音に合わせておろすリズム感のあるものでした。

ここでアイ/熱田神宮末社の神が現れ、白い脚立状の支柱の上に炎のような赤い装飾が縁どる太鼓が置かれた作リ物を正中に置いて、源太夫の神についてひとしきり講釈します。ついで、せっかくなので舞おうと太鼓を正先へ移し、めでたかりけるときとかや

と三段之舞。扇を使って緩やかに、あるいは手を振り上げ、跳んだり踏んだりしながらやらやらめでたやめでたやな

、めでたいので自分のような末社の神も出て来たと謡ってから、拍子を留めました。

いよいよ後場。装飾を垂らした天冠を載せた後ツレ/橘姫(辻井八郎師)に導かれて、容貌魁偉な悪尉面に舞楽を連想させる鳥甲をかぶり、紺地に金の青海波文様の装束、赤紫の袴姿の後シテ/源太夫の神が登場しました。ツレが常座に進んで名宣り、続いてシテも東海道を日夜に守る、源太夫の神とは我が事なり

と名宣ると地謡はあらありがたや

。解説によれば、かつて東海道五十三次第四十一番宮の宿にあった源太夫社は旅の守護神として東海道往還の人々の尊崇を集めていたのだそうです。さて、これを見てげにありがたきご影向

と感激のワキを眺め、それではいざや舞楽の曲をつくし、かの稀人に見せ申さん

とツレとシテが言葉を交わした後、ツレは地謡の前へ落ち着き、シテは短い撥で正先の太鼓を打つ仕種を見せながら、足拍子を踏み、ゆったりと舞い始めました(ここで《楽拍子》の小書がついているのですが、どこがどう変化したのかは、そもそも初見なのでわかりません。また地謡の最後にさてこそ余波の還城楽

とありますが、舞楽「還城楽」を取り込んでいるかどうかも不明)。シテは途中から撥を捨てて扇に持ち替え、袖を翻したりもしながらいつ果てるともなく舞い続けます。面白の遊楽や

と興はますます乗ってきましたが、やがてはや明け方にもなりぬれば

舞い納める時となり、シテは常座で橋掛リに向かって留拍子を踏みました。

梟

昨年観ているので新味はありませんが、山伏の台詞が能「葵上」の横川の小聖のパロディーであること(揚幕を出たところでのアドとのやりとりもそうですし、ノットのいらたかの数珠…ではのうて

草の実をつないだもの、と脱力系なのもそう)、怪しげなぼろんぼろん

という呪文が梵語に由来することなど、新たに知ったこともありました。それにしても、いろはにほへと、ぼろんぼろん、ちりぬるをわか、ぼろんぼろん

では、さすがに祈禱の効果もなにもあったものではないでしょう……。

当麻

二上山の麓にある當麻寺に伝わる中将姫伝説にまつわる曲。中将姫伝説については、以前川本喜八郎の人形アニメーション「死者の書」で多少の予備知識を得たところですが、この曲はこの當麻曼荼羅信仰をもとに、菩薩となって現れた中将姫の精魂が僧と経文を読み分けつつ法悦に至るという、大変ありがたい内容です。

まずは、割れた音で速い息遣いを繰り返す不思議な次第の笛から、ゆったりした鼓の囃子に乗ってワキ/旅僧(森常好師)とワキツレ/従僧二人が登場し教へ嬉しき法の門、開くる道に出ふよ

と、声明を連想させる印象的な節回しで謡って、地謡がこれを地取ります。廻国の聖は熊野参詣の帰り、大和路にかかり當麻寺に着いたので、人を待って当寺の謂れを尋ねてみようというところで一声。冒頭と同じ笛の調べに乗って薄青の花帽子のツレ/化女(長谷川晴彦師)と白い花帽子の前シテ/化尼(梅若万三郎師)が橋掛リに登場。シテは三ノ松の位置で一ノ松のツレと向かい合い、震える声でツレと共に阿弥陀仏への讃辞を謡います。

そして舞台上に移動したところで濁りに染まぬ蓮の糸の、五色に如何で染みぬらん

(ここも地取)。向かい合ったシテとツレはそのままの姿で阿弥陀の教えのありがたさを謡い続け、やがて立ち位置を入れ替えたところでワキの問いを受け、曼荼羅を織った蓮糸を濯いだ池やその糸を懸けて乾した桜木の由来を教えた後、地謡が色はえて、懸けし蓮の糸桜

と謡う間にワキは脇座へ、ツレは笛座前へそれぞれ下居。シテは正中で杖を突き、数歩前後して数珠を前に捧げてから床几に掛かり、地謡とともにクリ・サシ・クセと当麻の曼荼羅の由来を説き明かしましたが、この一連の物語りの間シテは床几に掛けた姿のまま微動だにせず、これだけ徹底して動かないのもかえってある種の迫力を感じます。やがてシテは自らかつて中将姫の前に老尼の姿を借りて現れた如来であることを明かし、杖を頼りに立ち上がると橋掛リを向き、ふと左に振り返る素振り。そして杖を捨て数珠を左から右に持ち替えてゆったりと下がりましたが、この辺りの型は紫雲に乗りて

昇天するさまを示す大事の型なのだそうです。

ここで先ほどから狂言座に控えていたアイ/門前の者(大藏彌太郎師)が進み出て、ワキに気付いて声を掛け、その尋ねに応じて正中に座るとひとしきり當麻寺の縁起と中将姫の故事を語って、これに対してワキがたったいま目にした事を話すと、さらなる奇跡を待つようにと告げて狂言座に下がりました。

ワキとワキツレは立ち上がって向かい合い、さては中将姫仮に現はれ給ひけるぞや、これにつけても信心を致し、重ねて奇特をみるべし

と語り合うところへ出端が奏されて太鼓がひときわ大きく打ち鳴らされるうちに、後シテ/中将姫の登場。複式夢幻能の形をとっていますが、ここでの後シテは前シテ=阿弥陀如来とは別人格です。増の面を掛け、白蓮を立てた天冠を戴き、薄黄色の舞衣には雅楽の太鼓や箏、笙などの文様も美しく、只今夢中に現はれたるは、中将姫の精魂なり

と名乗って舞台に進むとワキと対面。ワキはシテから経巻を受け取り、脇座で正面に向かってこれを広げます。シテが常座に下居して為一切世間説此難信

と唱えるとワキもこれを受け止め之法是為甚難

。やがてワキは経巻を押し戴いて巻き、一方シテは扇を遣って颯爽と早舞を、笛のリフレインが特徴的な少々賑やかな囃子に乗って舞います。時折の足拍子と袖を返す動きをアクセントとしつつも大変優雅なこの舞に見とれているうちに、やがて詞章は後夜の鐘の音が聞こえ始めたことを告げ、やがて地謡の夜はほのぼのとぞなりにける

で留拍子となりました。

この日の能二番は、源太夫神が舞楽を奏する金春流の稀曲と中将姫の精魂が法悦の舞を舞う格調高い曲との組み合わせ。間に狂言一番をはさんで午後1時から5時半までの長丁場でしたが、大変充実した一日でした。

配役

| 能金春流 | 源太夫 楽拍子 |

前シテ/老人 | : | 金春安明 |

| 後シテ/源太夫 | ||||

| 前ツレ/姥 | : | 山井綱雄 | ||

| 後ツレ/橘姫 | : | 辻井八郎 | ||

| ワキ/勅使 | : | 飯冨雅介 | ||

| ワキツレ/随臣 | : | 橋本宰 | ||

| ワキツレ/随臣 | : | 椙元正樹 | ||

| アイ/末社の神 | : | 大藏千太郎 | ||

| 笛 | : | 竹市学 | ||

| 小鼓 | : | 成田達志 | ||

| 大鼓 | : | 河村大 | ||

| 太鼓 | : | 三島元太郎 | ||

| 主後見 | : | 本田光洋 | ||

| 地頭 | : | 高橋汎 | ||

| 狂言大蔵流 | 梟 | シテ/山伏 | : | 大藏吉次郎 |

| アド/兄 | : | 大藏基誠 | ||

| アド/弟 | : | 大藏教義 | ||

| 能観世流 | 当麻 | 前シテ/化尼 | : | 梅若万三郎 |

| 後シテ/中将姫 | ||||

| ツレ/化女 | : | 長谷川晴彦 | ||

| ワキ/旅僧 | : | 森常好 | ||

| ワキツレ/従僧 | : | 舘田善博 | ||

| ワキツレ/従僧 | : | 森常太郎 | ||

| アイ/門前の者 | : | 大藏彌太郎 | ||

| 笛 | : | 一噌庸二 | ||

| 小鼓 | : | 幸清次郎 | ||

| 大鼓 | : | 亀井忠雄 | ||

| 太鼓 | : | 小寺佐七 | ||

| 主後見 | : | 伊藤嘉章 | ||

| 地頭 | : | 梅若玄祥 |

あらすじ

源太夫

尾張の熱田明神に参詣した勅使がその由来を訪ねたところ、社を守る老夫婦は当社が出雲大社と同一体であると教え、さらに八岐大蛇と天叢雲剣の故事を語るうちに、二人は素戔嗚尊の妻となった稲田姫の両親・脚摩乳と手摩乳であると明かし、二人が消えた後に脚摩乳の今の姿である源太夫の神が橘姫と共に現れて、東海道を守護する神徳を述べ、舞楽を奏する。

梟

→〔こちら〕

当麻

諸国行脚の念仏僧が、熊野からの帰途、大和の国の當麻寺に参詣する。阿弥陀如来を讃える老尼と若い女が現れて、寺宝の曼荼羅にちなむ井戸と桜の木を教え、老尼は阿弥陀如来の化身であることを明かして二上山の空高く消える。菩薩として現れた中将姫の精魂は、称讃浄土経の功徳を説きつつ、僧と経文を読み分け、歓喜の舞を舞う。