敵討襤褸錦 / 女殺油地獄

2009/02/21

今月の文楽公演は3部制。そのうち第2部の「敵討襤褸錦かたきうちつづれのにしき」と第3部の「女殺油地獄」(近松門左衛門作)を、国立劇場の小劇場で観ました。

今月の文楽公演は3部制。そのうち第2部の「敵討襤褸錦かたきうちつづれのにしき」と第3部の「女殺油地獄」(近松門左衛門作)を、国立劇場の小劇場で観ました。

敵討襤褸錦

父・春藤助太夫を討たれた次郎右衛門・新七兄弟の敵討ちを描く時代物。今回は、上中下三段のうち中の巻「春藤屋敷出立」と下の巻「郡山八幡」「大安寺堤」が上演されますが、「春藤屋敷出立」は兄弟のもとに父が討たれたとの報が届いて敵討ちに旅立つまで、「郡山八幡」は「目利き」とも呼ばれる一段、「大安寺堤」は乞食に身をやつした兄弟の苦労が描かれ、実は敵討ちそのものはこの中では描かれません。つまり、兄弟の敵討ちの周囲の人々に起こる悲劇と、兄弟の艱難辛苦の模様を描くのがこの演目の主題というわけです。

「春藤屋敷出立の段」は、舞台上に半々で隣り合わせた春藤家(下手)と須藤家(上手)の明るい様子から。春藤家の三男・新七が奥座敷から庭に降りて(このときちゃんと黒衣が履物を履かせます)弓の稽古。新七は両家の間にある井戸の上に掛けた的に向かって本当に矢を射ていて、最初の矢が見事に的に刺さったときには客席から「おぉ!」と声があがりました。一方、須藤家の方では女中達が雛人形をお霜に見立てて庭で輿入れ遊びをしていて、矢が的を外れて人形遣いに当たったらどうするんだ?と、学生時代に洋弓をしていた私はいらぬ心配をしてしまいました(人のいる方に向かって弓を引くのは洋弓では(たぶん和弓でも)きつい御法度)。そうこうするうちに、矢が的をそれて須藤家の庭の菊の花を射切ってしまい、詫びるために新七が井筒の垣屋根に手をかけて謝ると、お霜は高いところから詫びるのは横柄だ、表へ回らず笹垣を抜けて来いと矢の催促。で、新七が須藤家の庭に入るといきなり手をとって、私の大事な菊を射切るとはそれ程憎うござんすか、憎くば花よりも私を射殺して下さんせ

。そんなことはありませんとたじたじの新七にそんなら可愛うござんすか

と迫って下から新七の顔を見上げるお霜の凄い積極性に、見ている方も赤面してしまいます。結局二人は抱き合ってお霜の部屋へ入って行くのですが、互ひに締めつ締められつ、菊の下露打ち潤ほい

……って、ちょっとエッチ過ぎるんじゃないでしょうか?文楽の場合、よく聞いているとときどきこういう露骨な表現が出てきてどぎまぎすることがあります。

二人がしっぽり消えた後、舞台上の屋敷がそのまま右にスライドして春藤屋敷が左四分の三を占めたところで次男の次郎右衛門が出てきますが、最初は酒を過ごしてふらふら千鳥足。女房春は四の字尽くしの不吉な話をたしなめ、そこへ戻って来た新七を見てあわててコレ戻るまい、と制止します。何の折が悪いのだ?と次郎右衛門に聞かれて機転を聞かせて新七の嫁取りの話にすり替える、この夫婦の会話の嶋大夫による語り分けが本当に絶妙です。ところが、そこへ京都から長兄の助太郎と若党佐兵衛が戻って来て、場の雰囲気はがらりと変わって緊迫します。助太郎は生来愚鈍であるために、父の助太夫が戻ってこないのはなぜか?と母に聞かれてもまるで要領を得ないのですが、吉田蓑助が遣うこの助太郎は、襟元をだらしなくして扇をぱたぱたさせひょこひょこ歩くさまがまさに阿呆。太夫の語りも素頓狂な口調で阿呆ぶりを際立たせます。しかし、供の佐兵衛の口から助太夫が隣家の主・須藤六郎右衛門に討たれたことが明らかになり、一同愕然。気を取り直して敵討ちの旅支度を調えた次郎右衛門・新七兄弟は長兄の助太郎に同道を求めます。実は母の実子は助太郎ひとり、次郎右衛門・新七兄弟は妾腹なのですが、阿呆の助太郎が二人の足手まといになると見た母はうんと言いません。この辺りの真に迫ったやりとり、太夫は見台にしがみつき、言葉を絞り出すようにしてそれぞれの必死の心を語り分けていきますが、それでも強いやりとりの末にぜひにと求められてもうこの上は力なし、いかにも供をさせうぞ

と言うと、母は目にも止まらぬ早業で助太郎の差添えを抜きその脇腹に突き立てました。供をさせるとは父御の冥途のお供

のこと。泣きながら苦しい心の内を語る母の言葉に阿呆の助太郎がスリヤ俺は親父様の冥途の供をするのぢやの、ア丶冥途の供と云ふものはいかう痛いものぢや、術ない術ない、とても往く供ならば追ひ付くやうに早よ往かう

と苦しい息で立派に死んでいく場面は、心底泣けてきました。しかし悲劇はこれでは終わらず、親の敵の妹とあっては新七の嫁にはなれまいと悲観したお霜も自害してしまいます。髪を振り乱し今わの際のお霜の求めに応じ、新七とお霜は両家の間の井戸にすがりついて水面に互いの顔を映し見つめ合いますが、すぐに別れとなって幕。

この「敵討襤褸錦」はとにかく地味な話と聞いていたのですが、この「春藤屋敷出立の段」はドラマとして本当に面白く、感動させられました。

「郡山八幡の段」では、須藤六郎右衛門が春藤助太夫を討つ原因となった舞子おてると、おてる身の代を求める肝煎伝八、その伝八に身の代を払うことになった加村宇田右衛門のやりとりがあって、宇田右衛門は金の工面のために六郎右衛門から預かっている刀を売ろうと、高市武右衛門・庄之助親子に鑑定を依頼します。この庄之助、前髪姿の子供のくせにさかしいやつで、備前長光ならば銘があるはず

とか刀の切れ味御覧あるは易い事、死罪に極まる科人あらば、引き出だして検し者

などと口を差し挟む恐ろしいガキ。ともあれ宇田右衛門が見せた刀は贋物という鑑定結果に対し、大安寺堤に小屋をしつらえている非人を試し斬りにして切れ味を確認することになり、舞台上は暗くなってそのまま「大安寺堤の段」に続きます。

なお、「郡山八幡の段」の人形遣いはみな黒衣姿で出遣い(裃姿)はいませんでしたが、こちらが元々の姿で、主遣いが頭巾をかぶらず出遣いが当たり前になったのは松竹が文楽を興行していた昭和30年代からなのだとか。

それはさておき、いよいよお待ちかね「大安寺堤」切場での住大夫登場に客席から大拍手、三味線はもちろん野澤錦糸師。住大夫の語りを聴くのはこれが初めてですが、前の段を受けての急ぎ往く

という第一声からその低くやや嗄れた声での情景描写に引き込まれましたが、非人に身をやつして敵を捜す次郎右衛門・新七兄弟の会話になると声のレンジがぐっと広がって、なかなか敵を見つけられないことに新七が弱気になるのを次郎右衛門が泣くな!

と励ますと新七は半べそでウゥゥゥゥ〜アイ

と言葉ともうなりともつかぬ返事。ところが強気の次郎右衛門も痛風を患って身体を動かすたびにアイタ丶丶

とこれまた本当に痛そうな声。何と言うか、もう完全に住大夫ワールドです。

新七が薬を求めにその場を離れ、次郎右衛門が蓑掛小屋に引っ込んだところへやってきたのは、加村宇田右衛門と高市武右衛門・庄之助親子。試し斬りの相手にと次郎右衛門を引き出しましたが、私は大切な望みある身分、その望みだに叶ふてござらば、この身体お試しなされと此方から差し上げませう

と当座の命乞いをするのを聞いて高市武右衛門は次郎右衛門が敵討ちの本望を持つ身であることに気付きます。なおも疑う宇田右衛門にすらりと抜いて見せたのは名刀青江下坂、二つ銅に敷腕、ハ丶丶丶、親重代でござります

となるのですが、このハ丶丶丶

が実際には「ふぅ〜んふぅ〜ん、は〜は〜……うはははは!」といった感じで、そのド迫力に満場の拍手が沸きました。やっぱり聞きに来てよかった!しかしこのとき、私のすぐ後ろの方でなぜか鼾をかいているたわけ者が。確かに人形の動きが少ない、見た目には地味〜な場面なのですが、このクライマックスの住大夫の語りを聞き逃すなんて、何しに来たのか……。

敵討ちの成就を励まして三人が去って、床も豊竹咲甫大夫・竹澤宗介ペアに交代。宇田右衛門の手引きでやってきた須藤六郎右衛門らが次郎右衛門をさんざんに斬りつけるのですが、鐘の音に気が急いて引き揚げた後、新七、そして高市親子もやってきて次郎右衛門を介抱し、屋敷へ連れ帰るところで一同勇ましく居並んで見得を切って終わり。太夫の語りが後日の敵討ち成就を告げて、幕となりました。

女殺油地獄

第3部の「女殺油地獄」は、ここから合流した観劇仲間のうっちゃまん女史が席をとってくれていて、何と前から二列目のど真ん中という位置。床の様子はさっぱり見えませんが、その代わり人形の動きをすぐ目の前でじっくり堪能できる席です。というわけで、この部のポイントは桐竹勘十郎が遣う与兵衛の動きと、2001年に歌舞伎座で観た染五郎丈の与兵衛との見比べ。

まずは「徳庵堤の段」からですが、まず最初のこの段からノックアウトされました。野崎参りの人妻お吉(27)が茶屋に声を掛けて娘とともに床几に休んだところへ悪友たちと共に現れた与兵衛(23)は、肩をいからせ眉を寄せていかにも不良。ただし着ている着物は仕立てがいいので、親がかりで贅沢に育ったのだろうということがすぐにわかります。二人は近所で同業なので顔なじみ、お吉から声を掛けられて与兵衛も丁寧に受け答えていますが、この辺りからの見ものはお吉の台詞の間の与兵衛の仕種で、例えば茶屋の亭主から茶を受け取ってひと呑みした後、懐から茶代を出して盆にぽんと置いたり、姉さんぶってのお吉の説教に「かなわんなァ」という顔をして仲間の方を向き、手にした椀に酒を注がせたところあふれそうになったのをなんとかこらえ、気ィつけんかい!と目で仲間を叱りつけたり(しかし床本にはこうした仕種は一切書かれていません)。

また、この場にはお吉と、もう一人なじみの遊女小菊という二人の女性が出てくるのですが、お吉(桐竹紋寿)は若いながらも娘が三人いる女房らしい落ち着きと姉さん視線が感じられるのに対して、小菊(吉田勘弥)の方は自分の誘いを断って会津の田舎客に揚げられて野崎参りに出るとはひどいじゃないかと詰め寄る与兵衛に対し「コレイナ与兵衛様。わしが心は誓文かう」とひったりと抱き寄せ、しみじみと囁く

と語られるとおりすり寄ってかけた手で膝をとんとんとしながら顔を見上げる蠱惑的な様子。これには与兵衛ならずとも鼻の下を伸ばしてしまいます。しかし、これに腹を立てた田舎客がクレームをつけると、ここから悪党連中との喧嘩になるのですが、これまた肉弾相撃つという感じの真剣な取っ組み合い。そして、投げた泥が通りがかった侍の袴を汚したためにその家来=伯父の森右衛門に組み敷かれた与兵衛が胸を上下させつつおののく様子もリアルです。最後は羽織を肩にかけ虚勢を張って引き揚げる与兵衛ですが、その微妙な俯き加減がしほしほと

していて与兵衛の実は小心な部分を示していました。

この段が終わった途端、うっちゃまん女史と私は顔を見合わせて同時に「凄いねー!」。

「河内屋の段」は、薬師如来・大日如来の真言から。与兵衛を呼びに来た講中仲間が色々お山の話して、旅の疲れを晴らさう掲諦

などと駄洒落を言うのが笑えますが、続いて与兵衛の兄の太兵衛が伯父・森右衛門の書状を持って来て徳庵堤の一件を父に伝えます。このときもちゃんと巻紙の手紙を開いて読み利かせ、終わると元のとおり巻くのですが、右手は主遣い、左手は左遣いと別人が遣っているのに、その巻き方はまったくスムーズ。

そしてもちろんこの段でも、与兵衛の動きからは目が離せません。兄・太兵衛が帰った後に油桶を担いで帰ってきた与兵衛は、伯父・森右衛門が主人の金に手をつけたので三貫目を届けねばならない、と歯の浮くような嘘をつくのに、最前の手紙で事情がばれている徳兵衛がとりあわないでいると「ちくしょう」といった表情で膝を叩いてから算盤を枕にふて寝して足を組み、妹おかちが与兵衛の企みに乗り先代徳兵衛が憑依した真似をして与兵衛に所帯を渡せと言うとにんまりほくそ笑んで見せて、これを祈り伏せようとする稲荷法印をたたき出して算盤での見得。ところが図に乗って父を踏みつけにしたものだからおかちも驚いて芝居を打ったことをばらしてしまい、逆ギレした与兵衛はおかち、父、さらに帰って来た母をも打ち据えます。この度を超した家庭内暴力にはさすがに怒った徳兵衛に意見されても、角に座って腕を組みフンとそっぽ、徳兵衛の言葉にせせら笑ったうえ、母に朸で突き出されたときには「そんなら出てったるわい!」と開き直った風情で足音高く出ていってしまいました。もう与兵衛はやりたい放題……というより、そうした与兵衛の暴虐ぶりをリアルに示す自在な人形の動きに、この段も圧倒されます。

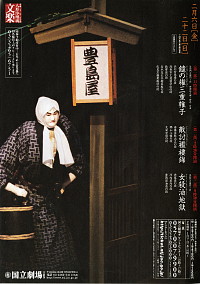

そしてクライマックス「豊島屋油店の段」。最初はお吉が娘の髪を櫛で梳いてやるところですが、桐竹紋寿がいかつい顔で、娘を慈しむお吉のこまやかな動きを紡ぎだすのが何とも不思議。その外では与兵衛が、豊島屋を覗いているところを見掛けた口入れ綿屋小兵衛に、明日の明六ツまでには二百匁返すよう詞で与兵衛が首締める綿屋小兵衛

と「真綿で首」を地でいかれて、切羽詰まってきます。そこへ相次いでやってきた徳兵衛と母お沢は、それぞれ相手に黙って持ち出した店の金あわせて銭八百文をお吉に託し、与兵衛に渡すよう頼むのですが、この辺りは老いた親がそれぞれに子を思う情愛(継父の徳兵衛にとっては先代への報恩という意味合いが強いのですが)が溢れるように伝わってきて、泣かせます。

この様子を与兵衛は外から覗き見ているのですが、ここでの与兵衛の心理の解釈が、歌舞伎とこの日の文楽とでは異なったようです。染五郎丈の歌舞伎では、両親の真心に触れた与兵衛は本当に改心したものの、二百匁を返さねば一貫目の取り掛けが親に行くので、そのことを正直にお吉に話して融通を求めたのに信じてもらえず、その悲しさと怒りが、この後に続く凶行の原因となったという解釈ですが、こちら文楽での与兵衛はどこまでいっても自己中心的。豊島屋に入ってお吉から銭八百文を見せられても「ふん」といった顔つきで与兵衛ちつとも驚かず「これが親達の合力か」「只今より真人間になつて孝行尽くす合点なれども、肝心お慈悲の銭が足らぬ」

。夜が明けると手形どおり一貫目返さねばならず親に難儀をかけるとの事情説明も、是が非でも金を借りようとする方便としか聞こえません。これではお吉が疑うのも無理はなく、ここから鬼気迫る地獄絵となります。

せめて油を貸してくれという与兵衛の求めに応じて柄杓をとるお吉の背後に脇差を持って迫る与兵衛、その光に気付いて今のはなんぞ与兵衛殿

とおののくお吉。緊迫したやりとりの末にお吉が逃げようとした刹那、与兵衛はお吉に飛びかかって喉に脇差を刺します。その瞬間、お吉の髪を留めていた和紙が下からほどかれて髪がばらりとほどけ、一方刺した与兵衛自身も動転しつつ戸口から外を見回して柱に寄りかかり荒い息。子供のために死にたくないと命乞いするお吉にこなたの娘が可愛いほど、俺も俺を可愛がる親父が愛しい

と言い放つこの台詞は、半分は本心のようにも聞こえましたが、お吉を刺し、斬りしているうちに灯りが消えて暗闇となり、お吉が倒した桶の油に足を滑らせ狼狽し、もんどりうって倒れるさまは人形ならではの迫力に満ちた動きとなります。これは、実際に舞台上につるつる滑る板をセットして、その上で人形をつる〜んと動かしているのだそうな。しかし、ついにお吉は息絶え、さすがに臆して足を震わせながらも与兵衛は戸棚から金を奪いとります。そして、戸口を出たところで懐から作り物の金をとりこぼし、慌てて何度も拾っては落としを繰り返しましたが、最後に桐竹勘十郎の「はいっ!」という掛け声とともに見得となってこの世の果報の付き時と、内を抜け出で逸散に、足に任せて

逃げていきました。

この「女殺油地獄」は、とにかく与兵衛を遣った桐竹勘十郎の芸を堪能しました。昨年から文楽を観聴きするようになって、回数はまだ両手に満たないのですが、徐々に見どころ・聴きどころがつかめるようになってきた感じ。これは当分(多分ずっと)文楽公演通いが続きそうです。

なお、与兵衛が借りたおかねは銀二百匁=だいたい25万円くらい。両親がお吉に託したおかねは二人合わせて銭八百文。両替レートは時々で変動しますが、おおむね金一両=銀六十匁=銭四千文なので、銭八百文だと銀十二匁にしかならないわけです。そりゃ、これでは人を殺したくなりますよね。

……って、そんなことはないか。

配役

| 敵討襤褸錦 | 春藤屋敷出立の段 | 中 | : | 豊竹咲甫大夫 |

| : | 鶴澤清志郎 | |||

| 切 | : | 豊竹嶋大夫 | ||

| : | 豊澤富助 | |||

| 郡山八幡の段 | : | 竹本千歳大夫 | ||

| : | 鶴澤清介 | |||

| 大安寺堤の段 | 切 | : | 竹本住大夫 | |

| : | 野澤錦糸 | |||

| 後 | : | 豊竹咲甫大夫 | ||

| : | 竹澤宗介 | |||

| 〈人形役割〉 | ||||

| 春藤新七 | : | 豊松清十郎 | ||

| 小坊主 | : | 桐竹紋秀 | ||

| 妹お霜 | : | 吉田蓑二郎 | ||

| 賄おやな | : | 吉田清三郎 | ||

| 女房おかつ | : | 桐竹紋臣 | ||

| 女房おつや | : | 吉田蓑紫郎 | ||

| 春藤次郎右衛門 | : | 吉田玉女 | ||

| 女房春 | : | 吉田勘弥 | ||

| 助太夫妻 | : | 吉田和生 | ||

| 春藤助太郎 | : | 吉田蓑助 | ||

| 若党佐兵衛 | : | 吉田玉志 | ||

| 若党伊兵衛 | : | 吉田清五郎 | ||

| 須藤母 | : | 桐竹亀次 | ||

| 舞子おてる | : | 吉田一輔 | ||

| 熊手の伝八 | : | 吉田玉佳 | ||

| 与六 | : | 吉田文哉 | ||

| 加村宇田右衛門 | : | 吉田玉也 | ||

| 高市武右衛門 | : | 桐竹勘十郎 | ||

| 倅庄之助 | : | 吉田玉勢 | ||

| 修行者 | : | 吉田蓑次 | ||

| 須藤六郎右衛門 | : | 吉田勘緑 | ||

| 彦坂甚六 | : | 吉田堪市 | ||

| 下部 | : | 大ぜい | ||

| 女殺油地獄 | 徳庵堤の段 | 与兵衛 | : | 竹本三輪大夫 |

| お吉 | : | 竹本南都大夫 | ||

| 七左衛門 茶屋亭主 |

: | 竹本文字栄大夫 | ||

| 森右衛門 | : | 竹本津国大夫 | ||

| 大尽蝋九 | : | 豊竹始大夫 | ||

| 小栗八弥 花車 |

: | 豊竹睦大夫 | ||

| 小菊 | : | 豊竹呂茂大夫 | ||

| 弥五郎 | : | 豊竹靖大夫 | ||

| お清 | : | 豊竹咲寿大夫 | ||

| : | 野澤喜一朗 | |||

| 河内屋の段 | 中 | : | 竹本相子大夫 | |

| : | 竹澤団吾 | |||

| 切 | : | 豊竹呂勢大夫 | ||

| : | 鶴澤清治 | |||

| 豊島屋油店の段 | : | 豊竹咲大夫 | ||

| : | 鶴澤燕三 | |||

| 〈人形役割〉 | ||||

| 女房お吉 | : | 桐竹紋寿 | ||

| 姉娘お清 | : | 桐竹紋吉 | ||

| 茶屋の亭主 | : | 吉田玉翔 | ||

| 河内屋与兵衛 | : | 桐竹勘十郎 | ||

| 刷毛の弥五郎 | : | 桐竹紋臣 | ||

| 皆朱の善兵衛 | : | 吉田蓑紫郎 | ||

| 天王寺屋小菊 | : | 吉田勘弥 | ||

| 天王寺屋花車 | : | 吉田蓑一郎 | ||

| 会津の大尽蝋九 | : | 吉田勘緑 | ||

| 小栗八弥 | : | 桐竹紋秀 | ||

| 山本森右衛門 | : | 吉田玉志 | ||

| 豊島屋七左衛門 | : | 桐竹紋豊 | ||

| 山上講先達 | : | 吉田玉勢 | ||

| 河内屋徳兵衛 | : | 吉田玉也 | ||

| 徳兵衛女房お沢 | : | 吉田玉英 | ||

| 河内屋太兵衛 | : | 吉田玉女 | ||

| 稲荷法印 | : | 吉田幸助 | ||

| 妹おかち | : | 豊松清十郎 | ||

| 中娘 | : | 吉田玉若 | ||

| 綿屋小兵衛 | : | 吉田玉佳 | ||

| 中間 | : | 大ぜい | ||

| 徒士衆 | : | 大ぜい | ||

| 講中 | : | 大ぜい | ||

あらすじ

敵討襤褸錦

隣合わせの春藤家の三男・新七と須藤家のお霜の縁談も順調に進む中、京都から戻った長男・助太郎の供の佐兵衛から、春藤家当主助太夫が須藤六郎右衛門に討たれたことがわかる。次男・次郎右衛門と新七は敵討ちに発つことになり、助太郎にも同道をと母に話すと、母は生来愚鈍な助太郎が足手まといになってはと助太郎を手に掛ける。かたやお霜も、敵の妹の身では婚儀ももはや望めず自害する。

須藤六郎右衛門らを匿う大和郡山藩士・加村宇田右衛門は、金の工面が必要になり、六郎右衛門から預かっている刀を売るために同じ家中の高市武右衛門親子に目利きを頼むが、武右衛門はこの刀は贋物であると言う。納得しない宇田右衛門は、切れ味を確かめるために大安寺の堤にいる乞食を試し斬りにしようと言い、三人は大安寺堤に向かう。

大安寺堤の乞食は、敵を追って二年の間、大和の国を放浪している春藤次郎右衛門・新七兄弟だった。痛風を患い満足に動けない次郎右衛門のために新七が薬を買いに行っている間に、やってきた宇田右衛門と武右衛門親子は次郎右衛門を引き出して試し斬りにしようとするが、次郎右衛門は敵討ちの本懐を持つ身だと訴え、その証として杖に仕込んだ名刀青江下坂を抜いてみせる。武右衛門は本懐を遂げるよう次郎右衛門を励まし去るが、宇田右衛門は敵討ちの相手が六郎右衛門らであることを悟り、六郎右衛門らを連れて次郎右衛門の寝込みを襲い、散々に傷を負わせて逃げる。戻ってきた新七は驚いて次郎右衛門にすがりつくが、そこに孝心に感じ入った武右衛門親子が戻ってきて事情を飲み込むと、兄弟を屋敷へ連れ帰って次郎右衛門を介抱することにする。この後、兄弟は見事本懐を遂げ、武名を轟かすことになる。

女殺油地獄

野崎観音に参る人々で賑わう徳庵堤。豊島屋の女房お吉も子供を連れて参詣にやってきたが、そこへ豊島屋と同業の河内屋の息子与兵衛が悪友たちと連れ立って来て、馴染みの遊女小菊を野崎参りに連れ出した田舎客と喧嘩を始める。すると偶然通り掛った高槻家の小栗八弥の袴に与兵衛の投げた泥が掛かったために危うく手討ちにされかかるが、参詣の前であると憚る八弥の言葉に命拾いをする。しかし帰途には斬られるのではないかと気が気ではない与兵衛は、参詣から戻ってきたお吉に助けを求め、お吉は茶屋を借りて与兵衛の汚れた着物を洗ってやる。

与兵衛は、もと河内屋の奉公人で先代の死後後家のお沢と一緒になり店を継いだ継父・徳兵衛が与兵衛の妹おかちに婿をとって店を継がせようとしているため、おかちをいいくるめて芝居を打たせ、店を自分に渡せと迫るが、与兵衛が徳兵衛を踏み付けるのに驚いたおかちが芝居のからくりをばらすとおかちを足蹴にし、さらに戻って来た母のお沢をも打つので、徳兵衛は涙ながらに与兵衛を打ち据え、お沢は与兵衛を勘当する。

五月五日の節句の夜、亭主の七左衛門が掛け取りで不在の豊島屋に徳兵衛とお沢が相次いで訪れ、与兵衛に渡してほしいと銭をお吉に託す。身を隠してこのやりとりを聞いていた与兵衛は、二人が去るのを未届けて豊島屋に入り、お吉から両親が託した銭を見てさらに銀を貸してほしいと口にする。お吉が断ると、では油を貸してほしいという与兵衛。油を詰めているお吉の背後に近づいた与兵衛は、脇差をお吉の喉に刺し、お吉がこぼした油に足をとられながらもついにお吉を殺すと、戸棚から銀を盗んで闇の中を逃げて行った。