箕被 / 敦盛

2009/08/21

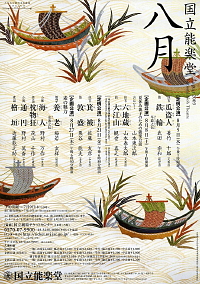

国立能楽堂(千駄ヶ谷)の定例公演で、狂言「箕被みかづき」と能「敦盛」。

国立能楽堂(千駄ヶ谷)の定例公演で、狂言「箕被みかづき」と能「敦盛」。

箕被

連歌に夢中になって火の車の家計も気にかけない夫(佐藤友彦師)と、その夫に愛想づかしをする妻(佐藤融師)の二人が出てきます。夫の方は連歌の初心講の頭(世話役)に当たったことを喜んで妻に明日連歌会を開くから用意するようにと告げるのですが、世話役ともなれば座敷に花を活け、料理を用意するなど費えはばかになりません。これを聞いた妻は何?明日?とぎくりとして延期するように言うのですが、夫が聞く耳を持つわけがありません。そのうち「連歌なんかやめろ」「やめろ?お前の親も連歌師ではないか」などといったやりとりにエスカレートし、とうとう妻はわらわに暇を下され

と離縁を申し出ます。

そこで夫は狼狽するかと思いきや、何となく浮世離れしたところのある夫は少しは悩んでみせたものの「是非に及ばぬ、暇をやろう」。妻の方も落ち着いたもので、なにか「暇の印」をくれと求めました。うーん、何をやろうか?と辺りを見回す夫は、後見から箕を受け取ってこれにしようと言いましたが、みすぼらしい箕が印では恥ずかしいとごねる妻に、人の良い夫はもっともではあるがほかにないので我慢してくれと頼みます。そこで二人はさらばさらば

と別れることになるのですが、箕を頭上に被いて一ノ松辺りまで下がった妻の後ろ姿をみて発句が浮かび、妻を呼び戻して次の発句を舅へ伝えてくれと頼みます。

三日月(箕被き)のいずるも惜しき名残かな

実は、ここがよくわかりませんでした。句の意味はもちろんすんなり理解できるのですが、これが単なる洒落心から出た句なのか、それとも妻に対して「本当は行かないでほしい」と訴えているのか。後者だと思いたいのに、夫の飄々とした風情からは妻への「名残惜しさ」のようなものが伝わっては来ませんでした。一方、これを言づかって下がりかけた妻の方は自分から離縁を言い出したものの本当は別れたくないので、脇句をつけなければ来世は口の無い虫になる、と自分に言い訳をして常座に戻り

秋(飽き)のかたみ(形見・箕)に暮れて行く空

これを聞いて妻の歌心に大喜びの夫は妻に復縁を願い出、妻もこれを受け止めて二人で盃事、さらには夫がひとさし舞を舞ってあらいとおしの人や、ちゃっと来さしめ

とラブラブのうちに留め、静かに下がりました。こんな具合に妻の機智が夫婦の絆を再び結びつけ、そこに洒落た句も入って面白い曲ではあるのですが、上述のように妻を見送る場面での夫の真情がいまひとつ理解できなかったために、入り込めないままに終わってしまいました。これは初見だったせいもあると思うので、いずれ改めてこの曲を観てみたいものです。

敦盛

世阿弥作の修羅物。修羅物とはいいつつも修羅道での苦患を示すカケリは舞われず、若くして討たれた公達・敦盛と、その敦盛を討ったことに無常を感じて出家した熊谷次郎直実の二人が、一ノ谷での邂逅を通じて「法の友」として共に救われるという救済のありようを、シテとワキとの対話、そしてクセ舞から男舞(流儀により中ノ舞または早舞)、最後の戦語りへと流れるような舞で見せる曲。もちろん一ノ谷で熊谷次郎直実に討たれた若き公達・平敦盛がシテとなりますが、舞台は源平合戦の後日、出家していまは蓮生法師となった直実が弔いのために一ノ谷を訪れたところです。

次第は枯れた笛は味わいがあるものの、大鼓の掛け声は高音でのビブラートが耳について私には馴染めませんでした。まずはワキ/蓮生法師(殿田謙吉師)の登場。夢の世なれば驚きて、捨つるや現なるらん。

深い声音での名ノリ上歌と続いて一ノ谷に着き、印を結んで南無阿弥陀仏。このときの印象的な笛が「青葉之会釈アシライ」だと字幕表示器に出ていました。この曲では笛が随所に大きな役割を果たしますが、後で出てくるように敦盛が笛の名手であったことを踏まえた演出です。この笛の音にワキがや、あら面白やあの上野に当たつて、笛の音の聞え候

と待ち受ける形になって、ヒシギの笛から鋏草を担げたツレ/草刈男二人に続いて前シテ/草刈男(粟谷能夫師)が登場しました。シテは三光尉という老体の面を掛けていますが、後で調べたところでは前シテは他の草刈男と同様に直面が普通である模様なので、粟谷能夫師に何らかの意図があったのでしょう。

淡々となりわいの辛さを述べる草刈男たちにワキは声を掛け、笛を吹くとは賎しい身に似合わぬやさしさと言うと、シテや草刈男たちは「樵歌牧笛」という言葉があるのだから別に不思議はないとワキをたしなめ、その「樵歌牧笛」とは?とのワキの問いに続いてシテとワキが草刈の笛樵の歌の

憂き世を渡る一節を

謡ふも

舞ふも

吹くも

遊ぶも

……と短いフレーズのやりとりで言葉を紡いでいきます。こうした応酬は後場になっての後シテとワキとの間にもさらに二度繰り返されますが、そこに敦盛と蓮生との深い因縁が暗示されているようです。やがて草刈男たちが去った後に一人残ったシテを不審に思ったワキの問い掛けに、シテは真は我は敦盛のゆかりの者

と名乗って十念を授けるよう頼みます。正中と脇座とで向かい合うように下居した二人が合掌して南無阿弥陀仏の名号を唱え終えるとシテは立ち上がり、私を見捨てなさいますな、私はあなたが回向なさっている、その名の者であると述べ、ワキを懐かしげに見やる風情を示し、常座で廻って、寂とした笛に送られて中入しました。

ここでアイ/須磨の浦人がワキの尋ねに応じ敦盛の最期の様子を語って聞かせるのですが、堂々たる体躯の井上靖浩師の間語リは朗々として見事でした。ともあれ、ワキが自分が熊谷次郎直実であることを明かすとアイは驚きつつも、供養を勧めます。

一声、そして登場した若武者姿の後シテは、若々しい「十六」の面。ワキを見下ろしていかに蓮生、敦盛こそこれまで参りて候へ

。シテは、現世の罪業によって死後に報いを受けていることを告げると、ワキは自分が称える一念弥陀仏即滅無量罪の称名によって因果はなくなり、それはワキ自身が成仏して悟りを開く縁ともなるのだと語ります。そしてワキとシテとは日頃は敵

今はまた

真に法の

友なりけり

としみじみと語らい合ううちに、命を絶った者・絶たれた者の間に仏縁を通じた絆が結ばれます。中央で床几に掛かりサシからクセになって立ち上がると、正先に出たときにシテの面が照明を受けて神々しく輝きました。ここから、強い地謡と強い舞。かつては栄華を誇った一門が都落ちして須磨に落ちた次第を舞い、一瞬ワキへにじり寄る形を見せた後、回りつつ合戦前夜の管絃を懐旧する男舞となります。渾身の笛と高潮する鼓に乗って優美な舞が舞われるうちに場面は合戦へ転換し、敵の勢いを支えられなくなった平家の将兵が敗走を始める中、逃げ遅れたシテは一ノ松で沖の舟を遠くに望む形。ついで熊谷次郎直実と渡り合う場面では地謡の緊迫した謡に乗って扇を振るい、膝をつき、ここで仇の直実に向かって敵はこれぞ

と太刀を振り上げて迫りかけたのですが、しかしここで一転終には誰も、生るべし、同じ蓮の蓮生法師、敵にてはなかりけり

と太刀を捨て合掌して跡弔ひてたび給へ

と願いつつ、留拍子を踏みました。

配役

| 狂言和泉流 | 箕被 | シテ/男 | : | 佐藤友彦 |

| アド/妻 | : | 佐藤融 | ||

| 能喜多流 | 敦盛 | 前シテ/草刈男 | : | 粟谷能夫 |

| 後シテ/平敦盛の霊 | ||||

| ツレ | : | 佐々木多門 | ||

| ツレ | : | 大島輝久 | ||

| ワキ/蓮生法師 | : | 殿田謙吉 | ||

| アイ/須磨の浦人 | : | 井上靖浩 | ||

| 笛 | : | 松田弘之 | ||

| 小鼓 | : | 観世新九郎 | ||

| 大鼓 | : | 高野彰 | ||

| 主後見 | : | 狩野了一 | ||

| 地頭 | : | 友枝昭世 |

あらすじ

箕被

明日、連歌会をわが家で催すと申し渡す夫に、妻はそんな余裕はないと猛反対。家計が火の車であることに無頓着な夫に、とうとう妻は「どうしても連歌会を催すなら離縁してくれ」と言い出す。それならばと夫は離縁の証として妻へ箕を渡す。夫は妻の後ろ姿を見ると発句が浮かんでくるが、それを聞いた妻の返歌に夫は感心。めでたく復縁することになる。

敦盛

かつての熊谷次郎直実、蓮生法師は、敦盛を弔うため一ノ谷へ赴く。そこに笛を吹きながら草刈り男たちが現れる。その中の一人が蓮生法師に樵歌牧笛の故事を語り、十念を所望すると、朝夕の弔いを感謝しつつ姿を消す。やがて、夜もすがら読経する蓮生法師の前に、敦盛の霊が現れる。敦盛は平家都落ちを慨嘆し、在りし日の管絃の遊びを懐かしむと、自分の最期を物語り、重ねて弔いを乞うて姿を消す。