二人静

2014/02/13

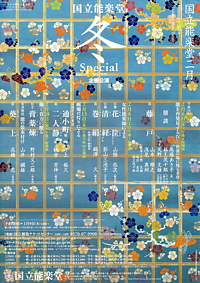

国立能楽堂(千駄ヶ谷)の企画公演で、謡講「九重 / 酒鉢木 / 通小町」と能「二人静」。「◎蝋燭の灯りによる」と題されたとおり、蝋燭能です。

国立能楽堂(千駄ヶ谷)の企画公演で、謡講「九重 / 酒鉢木 / 通小町」と能「二人静」。「◎蝋燭の灯りによる」と題されたとおり、蝋燭能です。

ロビーには、「謡講」と書かれた提灯が下がり、能舞台の周囲には和蠟燭がぐるりを取り巻いています。そして、舞台の奥には障子が立てられていました。この日の前半に披露される謡講は、この障子の向こうで謡われることになるわけです。

謡講(九重 / 酒鉢木 / 通小町)

まず、京観世の井上裕久師が舞台上に登場してひとしきり解説。謡講というのは、正式の能舞台に上がることがない市井(町人階層)の謡曲愛好家が、日を決めて集まり、町家の広い座敷を障子や御簾で仕切って演者を聴衆から見えないようにして謡を楽しむ催しなのだそうです。これは江戸時代から現代にまで続く謡曲の楽しみ方で、かつては京の町中を歩いているとあちこちに提灯が下がり、その家から謡の声が聞こえたものとのこと。

最初の「九重」は独吟。便用謡といって言葉遊びの中に覚えたい主題を織り込んだものの一つで、この「九重」は京都の通りの名前を縦横に覚えるためのものです。便用講には他に源氏物語の各帖の名前を謡ったり、九九や行儀作法を教えたりするものもあるそうですが、ちょっと長いながら、以下に「九重」の詞章を引用してみます。

今洛陽の名目を、世俗に呼ぶは樵木町、川原椹木新烏丸、これより略の狂歌とす、寺御幸麩屋富柳堺高、間の東に東烏丸、また一首には両が室衣新釜西小川、油醒井、堀の岩神猪黒大松日暮に智恵光院、浄福千本右近かねがへ、さて横小路は鞍社寺上立に五辻や、須磨今出川本誓に、武者とつらねて一中や、三筋の長者出水下、魚丸竹屋夷二条押、御池、姉三六角に蛸錦、四綾仏高辻に松、樋口五条揚梅、六条佐女牛や七の坊、北七条に塩とかや、八の坊梅八条に、針信濃唐橋、九条これぞ九重

普通の人には何がなんだかさっぱりわからないと思いますが、京都に住んだことがある者になら、ああなるほど(私の場合は「ああ懐かしい」)と思える内容です。私が20年前に住んでいたのは、最初が「新シ町通蛸薬師下ル」、その後引っ越して「御幸町通り二条上ル」。いずれも中京区ですが、その頃はこの便用謡の存在は知らず、次の童歌で東西の通りの名前を頭に入れたものです。

次の「酒鉢木」は替謡、要するに替え歌で、「鉢木」で佐野源左衛門常世が旅僧姿の北条時頼に問われるがままに零落した次第を語りつつも、物具長刀馬匹の備えに怠りなくいざ鎌倉の際には一番に駆け付ける覚悟を示す場面を、「酒鉢木」では酒の燗左衛門たべよという名のシテが一門に意見されて下戸になったものの、大事の客があるときは秘蔵の燗鍋に一斗酒で酒宴に臨む覚悟だと息巻く様子に置き換えています。詞章のユーモラスと対照的に、謡の方はあくまで重々しく原曲の雰囲気そのままなのが笑いを誘います。シテとワキとの掛け合いが続いた後に三人で謡うところは、地謡を模したもの。なるほど、うまくできています。

最後は、まっとうに「通小町」の素謡。しかし、本来の謡講の場と同様にほとんどの照明を消して蝋燭の灯りでほんのり照らされた障子の向こうから聞こえてくる声だけで、百夜通いの努力も空しく小野小町への恋が成就しなかった深草少将の亡霊の恨み節を聴いていると、視角に訴えるものがないだけにかえってその煩悩の深さがしみじみと心に沁み渡ってきます。最後は、あらかじめの井上裕久師のリクエストのとおり、見所からは拍手ではなく、小さく「よっ」と声を掛けて、謡講はおしまい。

二人静

昨年3月にこの曲を観たときは、《立出之一声》の小書がついてツレ/菜摘女が出し置きでしたが、今日の演出は小書なし。まずワキ/神主(殿田謙吉師)とアイ/下人が登場して、名ノリを終えたワキがアイを呼び、菜摘女に早く戻るよう伝えてアイが橋掛リから揚幕に向かって呼び掛けた後に一声の笛となって、ここでツレ/菜摘女(藤波重彦師)の登場となります。面は若々しい小面、白い水衣を着てよく通る明るい声で謡いながら舞台中央にやってきましたが、そのとき暗闇に沈む揚幕の中から前シテ/女(観世芳伸師)がなうなうあれなる人に申すべき事の候

と呼び掛けました。その声の深さ、不気味さ……まさに蝋燭能の演出効果が最大限に発揮された場面でした。

「自分の罪業が悲しいことなので一日経を書いて私の跡を弔ってほしい」との言伝てを怯えきった様子で受けたツレ、その姿を揚幕の前でじっと見つめてから静かに姿を消す前シテ。ツレはワキの前に下居して事の次第を報告するのですが、自分の見たことがまだ信じ切れないツレがまことしからず候ふほどに、申さじとは思へども

と語る言葉が徐々にゆっくりになり、脇座にいるワキを向いていたツレの顔が正面に向きを変えると、蝋燭に暗く照らされた面の中でツレにシテが憑依し、声色も変わって何、まことしからずとや

。これまた、ほとんど怪談の趣きに近い恐ろしさです。

驚いたワキの呼び掛けと問答を経てツレに取り憑いた霊が静御前であることがわかると、ワキはその言葉に従って地謡の横に置かれていた烏帽子と長絹を舞台中央でツレに渡し、ツレはそこで後見二人の手によって物着となりました。物着アシライのうちに姿を変えたツレが立ち上がってワキの求めに応じて静御前の舞を舞おうとするところへ、後シテ/静御前がひっそりと登場し、舞台上でツレと並びました。いずれも烏帽子・長絹姿の白拍子姿ですが、ツレの長絹が白であるのに対し、後シテの長絹は薄く緑がかった色合いで、節木増の面の持つ神妙な雰囲気と共に、ほの暗い舞台上で幽明の境を歩むような妖しさが感じられます。ここから吉野を舞台とする義経の逃避行を地謡に謡わせながらのクセ舞は、完全なシンクロというよりもシテが先んじた動きにツレが合わせるようなタイミングで展開し、あたかもツレがシテに操られているかのよう。ただし、能面を掛けて視野が限られた状態で、意図してそうしたずれを生じさせているとは思われません。やがて静御前が鎌倉に囚われの身となり、頼朝の前で舞うことを求められたところから舞台は鶴岡八幡宮に変わり、ここで長大な序ノ舞となります。二人一組でゆったりと舞台を回り、シテからツレへと波が伝わるように袖を翻し、蝋燭の仄かな光の中に静御前の無念を漂わせて永遠に続くかと思われた合舞での序ノ舞も、ついに

しづやしづ賤の苧環繰かへし 昔を今になす由もがな

の歌と共に終わると、正先に立つツレの後ろからその肩にシテが手を掛け、衣川の露と消えた義経を思った後、ツレは一ノ松から遠く脇正面を、シテは常座から正面を見やりながら立って、シテの留拍子となりました。

配役

| 独吟観世流 | 九重 | : | 井上裕久 | |

| 替謡観世流 | 酒鉢木 | : | 吉浪壽晃 | |

| 素謡観世流 | 通小町 | : | 浦部幸裕 | |

| 能観世流 | 二人静 | 前シテ/女 | : | 観世芳伸 |

| 後シテ/静御前 | ||||

| ツレ/菜摘女 | : | 藤波重彦 | ||

| ワキ/神主 | : | 殿田謙吉 | ||

| アイ/下人 | : | 茂山良暢 | ||

| 笛 | : | 杉市和 | ||

| 小鼓 | : | 鵜澤洋太郎 | ||

| 大鼓 | : | 佃良勝 | ||

| 主後見 | : | 山階彌右衛門 | ||

| 地頭 | : | 岡久広 | ||

あらすじ

二人静

→〔こちら〕