シャヴァンヌ展

2014/02/02

この日、観世能楽堂のハッピーアワーチケットで「項羽」を観ようと思っていたのですが、足を運んでみれば残念ながらチケットは売り切れ。確かにこの日の番組の中に梅若玄祥師がシテの「隅田川」があったので厳しいだろうなとは思っていたのですが、案の定で少々落胆しました。といって、そのまま帰るのもつまらない……という不純な動機で近くのBunkamuraに足を運んで観たのがこの「シャヴァンヌ展」ですが、なかなかによい展覧会でした。

ピエール・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌ(1824-1898)は19世紀フランスを代表する壁画家なのだそうで、古典主義的な様式でフランスの主要建造物の記念碑的な壁画装飾を次々に手がけており、黒田清輝などを通じて日本にもその影響が及んでいるとのことですが、不勉強ながら私はその名前を知りませんでした。当然壁画をそのまま極東まで運ぶことはできませんが、幸いシャヴァンヌは壁画の習作に加え展覧会用の縮小版の絵画も多く残していて、この展覧会ではそうした縮小版の絵画が展示の中心をなしています。

展示の構成は、次のとおり。

- 最初の壁画装飾と初期作品 1850年代

- 公共建築の壁画装飾へ アミアン・ピカルディ美術館 1860年代

- アルカディアの創造 リヨン美術館の壁画装飾へ 1870-80年代

- アルカディアの広がり パリ市庁舎の装飾と日本への影響 1890年代

幼い頃から絵を描くことが好きではあったものの、シャヴァンヌが本格的に画家を目指すことになったのは22歳のイタリア旅行の後とかなり遅い方でした。10代のときに亡くした両親からまとまった遺産を受け継ぎ経済的には困っていなかったシャヴァンヌは、自身で美術教師を探し、さらに1年間のイタリア滞在の中で古典的な主題と壁画という表現様式への親しみを培いました。そして、自らの進むべき道をはっきりと自覚したのは、1854年の兄の別荘の食堂での壁画の制作であったようです。《奇跡の漁り》《ルツとボアズ》《葡萄酒造り》《放蕩息子の帰還》(いずれも習作・1854年)は、ここに出展されなかった《狩りからの帰還》と共に四季折々の収穫を示し、食堂壁画にふさわしい内容です。

自費で制作し1861年のサロンに出品した《ベルム(戦争)》と《コンコルディア(平和)》のうち1点が国に買い上げられたことが契機となり、シャヴァンヌはナポレオン3世の政策により次々に建造されつつあった公共建築の壁画装飾に本格的に取り組むことになります。第2章のコーナーには、その2年後にアミアン・ピカルディ美術館の壁面を飾ることになった《労働》と《休息》の油彩版(1867年のパリ万国博覧会へ出展するために制作したもの)が展示されていましたが、生き生きとした、あるいは穏やかな男女の群像の姿は理想化された古代ギリシア世界のそれ。こうしたモチーフは、女流批評家・彫刻家クロード・ヴィニョンの邸宅のサロンを飾るために制作された4点の作品にも導入され、青を基調として不思議な雰囲気を漂わせる《幻想》のニンフとペガサスにとりわけ顕著ですが、私がこのコーナーで最も惹かれたのは《瞑想》の、それも習作(1866年頃)の方でした。油彩の同作品と並べて展示されていましたが、針葉樹の森の中に月明かりを浴びてほの白く佇む女性の姿を縦構図の暗い雰囲気の中に描き出す油彩に比べ、習作はシンプルな背景しか持たない素描に赤、緑、白の顔料を控えめに擦り付けたもので、その顔立ちはより古典彫刻に近く、額に当てた手には作意を超えた根源的な悩みのようなものが感じられます。

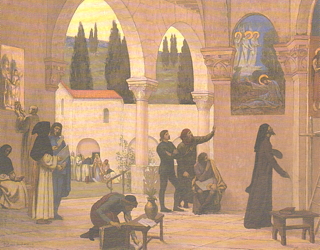

そして、この展覧会の最も重要な作品が並んでいるのが第3章のコーナー。1870-71年の普仏戦争とパリ・コミューンの崩壊を通じてのパリの荒廃の後、第三共和制の下での復興事業はシャヴァンヌにさらなる制作の場を与えましたが、そこに描かれる壁画は現世を離れ、フランス文化のルーツである地中海文明(それはゲルマン系北方文化と対比されるもの)への追憶の中に国家復興への寓意をにじませたものでした。アミアン・ピカルディ美術館において1880年代に制作された左右に長大な壁画《プロ・パトリア・ルドゥス(祖国のための競技)》は、古典古代の群像の中央に槍投げの訓練をする若者たちを配し、左には家事をこなす男女、右には各世代の家族を置いて、フランス文化の核心とされる家族・祖先崇拝と(プロイセンに対抗するための)軍事教練の必要性とを描き出しています。一方、1885年前後に制作されたリヨン美術館の階段室の壁画は、乾いた海辺の光景を明るい光の中に描く《古代の光景》と、疎らな森と草原、小さな湖、遠景に紫の山を置き、夕暮れの黄金の空の下で建築、彫刻、絵画という造形芸術を擬人化した女性像の周囲に9人のミューズたちを周囲に配した《諸芸術とミューズたちの集う聖なる森》は、ウェルギリウスの田園詩の世界を具象化したかのような古代の理想郷=アルカディアのイメージを究極まで推し進めたもの。そこには、群像図ではあっても登場人物相互の関係は極めて希薄で、描写自体も平面的で深みがなく、フレスコ画風の淡い色調はどこまでも静謐。その落ち着き具合は確かに、同時代の批評家が非難したように板を切り抜いて作った人物が住んでいるよう

で、その仕草もアトリエでポーズを取っているようなものばかり

であると見えます。しかし、これらと三幅対をなす《キリスト教の霊感》は趣がかなり異なっており、画面の右端で壁画を見上げる画家と中央でそれぞれのポーズで同じ壁画を見上げている3人の男たちには、画家が壁画完成のための最後の一筆を今しも入れようとするその瞬間に向けて引き絞られた共通の緊張感が感じられ、実にドラマティックです。彼らが見上げている壁画自体がここには描かれていないことも、見る者の想像力をかきたてて効果的、というより挑発的な構図だと言えるかもしれません。

今回の展示ではこの展覧会の副題である「水辺のアルカディア」のもととなった《諸芸術とミューズたちの集う聖なる森》が白眉とされていますが、私自身が最も心惹かれ、長くその前に立ち尽くすことになったのはこの《キリスト教の霊感》の方でした。ただし、会場にはリヨン美術館の階段室の巨大な写真が展示され、これらの壁画が実際にどのようにして人々の目に触れているかを見ることができましたが、これで見ると《古代の光景》と《諸芸術とミューズたちの集う聖なる森》の2点はより輪郭が明瞭で色彩にも鮮やかさがあり、縮小版とはかなり異なる印象を受けます。さらに言えば、色調一つとっても周囲の壁面の材質や色との調和を要求される壁画はその「場」における最適化が施されているわけで、なるほど壁画というのはその本来の場所で見なければわからないものだという思いを持ちました。

なお、同じコーナーにはパリの守護聖人である聖ジュヌヴィエーヴが少女期に聖ゲルマヌスによって見出される場面を描く《聖ジュヌヴィエーヴの幼少期》(壁画は現パンテオン。展示は1875年頃の油彩)も大きな位置づけを与えられていましたが、これもまた上述の祖国賞揚の文脈の中にあり、この壁画制作はシャヴァンヌにレジオン・ドヌール勲章をもたらしています。

最後のコーナーで黒田清輝ら日本の画家とシャヴァンヌとの関わりを概観して、このシャヴァンヌの日本における初個展は終了しましたが、時系列に沿って丹念にその画業を紹介したこの展覧会は、画家のプロフィールや絵の特徴に加え、制作の時代背景や後世への影響にまで目配りした深みのある企画で、とても好感のもてるものでした。

|

|

|

|