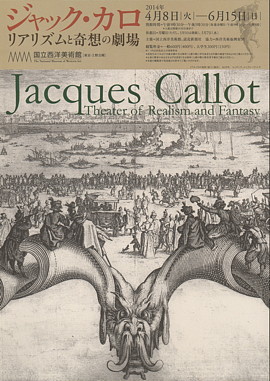

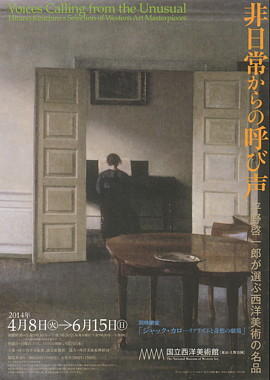

ジャック・カロ リアリズムと奇想の劇場 / 非日常からの呼び声

2014/05/27

東京藝術大学へ向かう途中で通りがかった国立西洋美術館前。

東京藝術大学へ向かう途中で通りがかった国立西洋美術館前。

なんだか面白そうだな、ということで「法隆寺 祈りとかたち」を見終えた後にこちらにも立ち寄ってみましたが、これが結果としては大正解でした。

ジャック・カロ(1592-1635)という名前は初めて知ったのですが、17世紀初頭のフィレンツェや故郷ロレーヌで活躍した版画家だそうで、この展覧会は国立西洋美術館が所有しているカロのコレクションの中から220点を選んで展示するもの。借り物に頼らない、こうした自前の企画には大変好感が持てます。

展示の構成とそれぞれのコーナーでの代表的な作品は、次のとおりです。

I. ローマ、そしてフィレンツェへ

若きカロの修業時代の小品群。もっとも、彼の作品は画面が小さいものが大半なので、とりたてて「小品」と呼ぶのは適切ではないのかもしれません。完成度は高いものの、これといった個性はまだ見いだせません。

II. メディチ家の版画家

フィレンツェに移り、メディチ家に才能を認められて連作《メディチ家のフェルディナンド1世の生涯》を制作する傍らエッチング技法の改良に努めた結果、線の太さにヴァリエーションを設け、明暗のグラデーションや空間の遠近を表現することに成功します。その成果の一つが、大作《狩り》(1620年頃)や、この《インプルネータの市》(1620年)です。

いったい何人描かれているのか不明(一説には1,000人以上)ですが、近景から遠景に向かって明暗が移り変わる中にさまざまな人々の営みが描かれていて、見飽きません。会場にはタッチスクリーン上を指でなぞるとその部分が拡大表示される「みどころルーペ」があって、これで見ると右下では蛇遣いとこれを見上げる大人や子供たちのわくわくとした表情、左下には器の品定めをする人々、後ろから獲物を狙う子供のスリ、中景には吊るされる罪人、男たちの諍いや雌雄の犬の○○、さらに奥の方では十字架を押し立てた行列が教会の前におり、右奥ではボーリングに興じる人たちの姿もあって、生き生きとした市場の雑踏の音が聞こえてきそうです。

III. アウトサイダーたち

《小さな道化たち》《乞食》《ジプシー》といった、社会の周縁にいた人々を取り上げた連作のコーナー。

このコーナーでとりわけ目を引いたのは《ジプシー》の連作4点で、旅の様子やつかの間の休息のさまが見事なタッチで表現されていますが、わけてもこの《小休止》には瞠目しました。中央右寄りにいる手前の人物はその向こうにいる馬に乗った女性の方に足を踏み出し、左手で何かを指差しており、女性に語り掛けているらしいことがわかります。左奥ではジプシーが農家の主に追い立てられている様子で、そうした細々したエピソードたちを見下ろす家屋の屋根の三角形が画面に大胆な遠近法を強調する効果をもたらし、全体として鮮烈なまでに奥行きのある構図となっています。

IV. ロレーヌの宮廷

1621年、メディチ家当主の死去に伴いフィレンツェでの庇護者を失ったカロは、生まれ故郷ロレーヌの町ナンシーに戻りました。ここでは、ナンシーの宮廷や町での行事を記録する役目を担います。連作《槍試合》を見ると、メインイベントの槍試合以上に、このイベントに参加する諸侯たちが入場パレードで古代神話の人物に扮し趣向を凝らした山車(まるで祇園祭)に乗っている姿が記録の主眼であったことがわかります。

V. 宗教

17世紀前半は、前世紀のプロテスタントによる宗教改革に続くカトリックの対抗宗教改革運動が盛んだった時期。こうした時代背景の中で、連作《七つの大罪》《エンブレムによって表された聖母伝》《キリスト・マリア・使徒立像》などが制作されました。また、殉教図の中には長崎での殉教に題材をとった《日本二十三聖人の殉教》もありますが、ぜんぜん日本っぽくないのは情報量の不足からやむを得ないところ。

そして、この《聖アントニウスの誘惑》(1635年)はカロの最晩年(といっても40代前半での病死)での作品ですが、こうした緻密極まりない版画を制作できたのも、彼が改良を重ねたエッチング技法が表現力を高めるだけでなく制作上の失敗確率を引き下げ、一つの版画に失敗のリスクを抱えつつ細密な彫りを盛り込むことのハードルを下げる効果をもたらしたからです。

VI. 戦争 / VII. 風景

カロ晩年の傑作《戦争の悲惨(大)》(1633年)が、白眉。傭兵たちの蛮勇と略奪、処罰や農民たちによる復讐、傷病兵や戦後の困窮などの悲惨な情景をこれでもかというくらいリアルに描いたこの連作には、しかし反戦の意図は微塵も感じられず、むしろ凄惨な描写を版画上で実現することそれ自体を企図したもののように見えます。そして最後のコーナーに、若い頃に修業時代を過ごしたイタリアや1630年前後に滞在したパリの情景を描いた穏やかな風景版画(とりわけ《さまざまなイタリア風景》での水面の表現が秀逸)を配置して、この展覧会は幕を閉じます。

|

|

順路は引き続き、併設されている「非日常からの呼び声」に向かっていました。

順路は引き続き、併設されている「非日常からの呼び声」に向かっていました。

これは作家の平野啓一郎氏にゲストキュレーターを委嘱し、国立西洋美術館の所蔵品の中から自由にセレクトしてもらったという企画展で、幻想・妄想・死・エロティシズム・彼方への眼差し・非日常の宿りという六つのセクションに32作品が並べられていましたが、最初にテーマありきではなく、収蔵品の中から平野氏が興味を惹かれた作品を選んでゆくと「非日常からの呼び声」というテーマが結果として浮かび上がってきたという説明がなされています。

ここにはモローの着飾った象もいればルドンのアポロンもおり、なぜかカロの版画展でも見掛けた「聖アントニウスの誘惑」という主題の作品が異なる作家で2点もあり(しかもどちらも面白い!)、かたや清楚、かたや豊満とまるで雰囲気の異なるサロメが佇んでいたかと思えば、ハンマースホイの妻が例によって空虚な部屋の向こうで背中を向けていたり。で、うっかりすると部屋の中央に突っ立っているロダンのブロンズ像に突き当たりそうになるので油断ができなかったりもします。

そんな中から、平野氏は「また見たい、何度でも見たいという作品と出会ってほしい」という趣旨のことを見る者に期待しているわけですが、私のイチ押しは右上のモノクロームの絵、ムンクの《接吻》(1895年)でした。窓の前で、全裸で抱き合う若い男女。全てを投げ出して男性にしがみつく若い女性と、全てをかけて彼女を受け止めようとしている若い男性。表情は一切描かれていませんが、しかし2人の姿勢が全てを雄弁に語っています。ムンクには同主題の作品が他にもいくつかあるそうですが、たぶんこれが最良のものだという気がします。少なくとも私は、この絵に一目惚れ。

きっと、見る人それぞれの「この1枚」がカロ展の会場にもこの「非日常からの呼び声」の会場にもあることでしょう。カロ展とセットで600円と極めてリーズナブルなお値段ですから、時間があれば上野へ足を運んでみることをお勧めします。

|

|