梟山伏 / 砧

2016/02/19

国立能楽堂(千駄ヶ谷)の企画公演で、狂言「梟山伏」と能「砧」。

国立能楽堂(千駄ヶ谷)の企画公演で、狂言「梟山伏」と能「砧」。

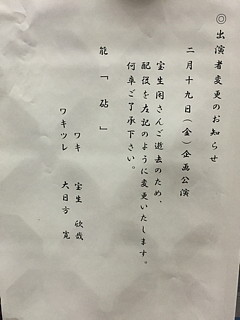

朧月夜のこの日の公演では、2月1日に亡くなった宝生閑師の代役に宝生欣哉師が立つことを告げるお知らせが掲示されていました。合掌。

そしてこの夜は「蝋燭の灯りによる」と題されて、舞台の周囲に立てられた燭台の灯りによる演能でした。国立能楽堂自慢の字幕表示器は消灯され、天井の照明もかすかに舞台に向けられているだけで、客席は手元の詞章も読めないほどに暗くなりました。

梟山伏

この何ともシュールな狂言を観るのはこれが三度目ですが、薄暗い蝋燭の灯りの中で展開する憑き物劇は、もはやホラーの域に達していました。

山から戻って以来様子のおかしい弟を心配する兄(三宅右矩師)が呼び出した山伏(高澤祐介師)は、橋掛リをしずしずと進んで一ノ松に立つと、九識の窓の前、十乗の床のほとりに

と「葵上」の横川の小聖の文言を厳かに唱え始めましたが、兄に声を掛けられてびっくり仰天。この舞台の暗さでは唐突に声を掛けられて驚くなという方が無理ですが、早くも山伏の頼りなさが露呈します。病に伏せっていた体の弟(三宅近成師)が兄に助けられて舞台に入ってきて、梟憑きを治そうと印を結んで唱えるそれ山伏といっぱ……山伏なり

それ兜巾といっぱ……

なども明らかにいい加減ですが、それでも床几に掛かって無言でうなだれていた弟が急に瘧の発作のように両手をばたばたとさせ、顔をかきむしるようにすると「ほ、ほ〜ん!」と鳴き出したのですから、それなりの神通力はあった様子。この辺りまではまだ喜劇的なおかしみがあったのですが、その梟憑きが目付柱近くに座っていた兄に伝染する頃になると冷気のようなものが見所に漂い始めます。取り憑かれた兄弟に左右から翻弄されて舞台上に倒れ、梟憑きの兄弟が橋掛リを鳴き交わしながら去った後に一人取り残された山伏は、やがて静寂の中に意識を取り戻すと、ぶるぶるっと身体を震わせ、羽をばたばた、顔をかきむしり、そして「ほ、ほ〜ん!」。

山伏狂言には偉そうな山伏の権威を笑い飛ばすものも少なくありませんが、この日の「梟山伏」は、人が権威を笑い飛ばすのではなく、暗がりに蠢めく超常的な存在が人間の権威を全否定してかかるところに得も言われぬ凄みがありました。

砧

今月の月間特集は「近代絵画と能」で、上村松園の《砧》がプログラムのページを飾っていましたが、能楽堂にこの絵が来ているというわけではありませんでした。

今月の月間特集は「近代絵画と能」で、上村松園の《砧》がプログラムのページを飾っていましたが、能楽堂にこの絵が来ているというわけではありませんでした。

「砧」の作者である世阿弥はこの曲を自信作であると述べていたそうで、私も前々から観たいと思っていた曲です。現在能でありながら、前場のシテが後場に幽霊となって再登場するという点では複式夢幻能の様式も備えている点が特徴的ですが、室町時代中期にいったん上演が途絶え、江戸時代に復曲された経緯を持ち、このブランクのために流儀によってさまざまな演出がなされているということがプログラムの解説に書かれていました。この日は、金剛流での「砧」を鑑賞することになります。

名ノリ笛に乗ってまず登場したのは、素袍長袴のワキ/芦屋某(宝生欣哉師)と紅入唐織着流に小面も若々しいツレ/夕霧(豊嶋晃嗣師)。九州芦屋に妻を残して三年の間、訴訟のために在京しているのですが、夕霧を故郷に遣わしてこの年の暮れには帰るということを伝えさせようとします。夕霧の美しい道行の謡があって、帰郷した夕霧が一ノ松から幕に向かって呼び掛けると、大小鼓がシテの寂しさを表象するアシライを打って、前シテ/芦屋の妻(豊嶋三千春師)が静かに幕の前に立ちました。夫と別れて暮らす悲しさを謡うサシの後に夕霧と対面し、問答となります。夕霧に向かってもなぜ便りをよこさなかったのかと怨むシテに対し、夕霧は「御宮仕に忙しくて」と答えましたが、この宮仕えは主人に仕えること。夕霧は実は主人の愛妾であり、この後のやりとりの中でシテを追い詰める役柄であるという解釈もあるそうですが、しかしそれ以上に、地謡の上歌の詞章おろかなりける頼みかな

から夫に見放された(と思い詰めた)シテの心がどこまでも暗い淀みの中に自ら沈潜していく様子が窺え、そのシテが遠くに里人の打つ砧の音を聞いてあら不思議や

と面を上げたときは、背筋に冷たいものが走りました。

かつて、蘇武の妻が胡国に囚われの身となった夫に聞こえるようにと高楼に上って砧を打ったという故事(中国にはなく、平安時代の日本に存在した伝承)を思い出したシテは、自らの心を慰めようと砧を打つことにします。明るい唐織に小面を常に照り気味にして自信に満ちた様子の夕霧とは対象的に、蝋燭の灯火の中で沈む色合いの紅無唐織に曲見面を曇り気味にするシテがそうした「賤しき者の業」にすがろうとする様子は哀れを誘いましたが、ここでツレは地謡の前へ、シテは後見座へ。砧の作リ物が正先に置かれ、アシライが奏される間に右肩を脱いでから舞台へ戻ってきたシテは、長く引く囃子方の不思議な掛け声を背に受けながら恨みの砧打つとかや

と膝をついて砧を見つめました。そして地次第(地取も)は衣に落つる松の声、夜寒を風や知らすらん

の後に砧の作リ物は脇座に置き直されて、以下、冷たい月の光、寂しい鹿の声、山風に散る葉など晩秋の美しくも荒涼とした描写がシテの心象を描き、シテの心もまた舞台を舞い廻ります。宮漏高く立つて、風北にめぐり

はシテとツレの連吟。月が西に位置を変えて夜が深まったことを示し、そして地謡がシテの心を代弁する上歌は、寂しい境遇の中に遠く夫を思うシテの心情を歌い上げるよう。

古里の軒端の松も心して、軒端の松も心して、己が枝々に、嵐の音を残すなよ、今の砧の声添へて君がそなたに吹けや風、余りに吹きて松風よ、我が心通ひて人に見ゆならば、その夢を破るな破れて後はこの衣、誰が来でも訪ふべき、来て訪ふならばいつまでも、衣は裁ちも更へなん

もし戻ってきてくれたら、衣がいつまでも裁ち替えられるように、あらためていつまでも添うことにしよう、と夫へ思いを寄せつつ詞章に従って悲痛な型の連続を見せたシテは、夕霧と共に砧を間にして膝をつき、扇の代わりに叩き棒(金剛流演出の特徴)でほろほろはらはらはら

と砧を打ちましたが、夜嵐の音、忍び泣きの声、虫の音が入り混じってどれが砧の音かわからなくなり、膝を抱えるようにして面を伏せてしまいます。

ところが、ここで夫はこの年の暮れにも戻らないとの知らせが入ったことが夕霧の口から告げられます。ただ今都より御使ひ下り

とありますので、これは砧を打った夜からある程度経った日のことだと思われますが、この知らせに打撃を受けたシテはさては誠に変はり果て給ふぞや

と夫の不実に絶望し、モロシオリ。そのまま病に伏してつひに空しくなりにけり

と地謡が謡う中、シテは背を丸めて寂しく橋掛リを下がっていき、ツレもその後に従って幕に消えました。

こうした一部始終を語る間語リの間に砧の作リ物は正先に置き直され、そして妻の死を知ったワキが太刀持ちのワキツレを伴って戻ってくるところから後場。ワキは裳着胴姿で掛絡を首に掛け、砧に向かって無慙やなさしも契りし妻琴の、引き別れにしそのままにて、終の別れとなりにけるぞや

と声を絞り出しました。せめてものことに梓弓によって妻の霊を呼び戻しその声を聞くことにして、しみじみとした太鼓に導かれる出端の囃子、そして登場した後シテは霊女面を掛け、白練壺折に大口袴。夫への恋慕の思いが罪となって地獄に落とされたシテは、羅刹に笞で打たれながら「砧を打て」と責め苛まれる地獄の情景をクドキとして聞かせ、そうした恐ろしい呵責の声に耳を塞いで座り込んでしまいました。

さらに、シテの怨みの心を謡う地謡に合わせて舞い続けたシテはついにワキの前に膝をつき迫りましたが、高まり続けた地謡の激情は君いかなれば旅枕、夜寒の衣現とも

と砧を打つ場面を回想して夢ともせめてなど思ひ知らずや

でぴたりと止まり、静かに怨めしや

と告げたところでシテのシオリ。これに対してワキが合掌したことでキリの法華読誦の力にて

シテの成仏につながるのですが、ここは三年間待たされた妻の積もる思いを夫に伝えきると共に、夫が妻を思って都から故郷に戻ってきたことへの安堵が、妻の妄執を解いたのだと考えたくもあります。そうであれば、怨めしや

の一言にはその字面を超えた万感が込められていたと聞くことができるのでしょう。最後は常座で背を向けたシテが留拍子を踏んで、その成仏を示して終曲となりました。

今回、予習不足であったことと蝋燭能の暗さの中で、シテの心の動きを見所からでは十分に追いきれなかった面がありましたが、こうして記録を書きながら参考文献に目を通していく中で、シテの深い悲しみを表現する極めて美しい詞章と演出上の工夫の数々を知ることとなりました。これはどうしても早い時期に再び「砧」を観たいものだと思います。

配役

| 狂言和泉流 | 梟山伏 | シテ/山伏 | : | 高澤祐介 |

| アド/兄 | : | 三宅右矩 | ||

| 小アド/弟 | : | 三宅近成 | ||

| 能金剛流 | 砧 | 前シテ/芦屋の妻 | : | 豊嶋三千春 |

| 後シテ/芦屋の妻の霊 | ||||

| ツレ/夕霧 | : | 豊嶋晃嗣 | ||

| ワキ/芦屋某 | : | 宝生欣哉(宝生閑代演) | ||

| ワキツレ/従者 | : | 大日方寛 | ||

| アイ/従者 | : | 三宅右近 | ||

| 笛 | : | 一噌仙幸 | ||

| 小鼓 | : | 曽和正博 | ||

| 大鼓 | : | 柿原崇志 | ||

| 太鼓 | : | 三島元太郎 | ||

| 主後見 | : | 宇髙通成 | ||

| 地頭 | : | 松野恭憲 |

あらすじ

梟山伏

→〔こちら〕

砧

訴訟のために上京して三年になる芦屋の里の領主は、国元に残した妻の身を案じ、侍女の夕霧を帰国させる。一方、留守を預かる妻は、上京以来連絡をよこさぬ夫の愛を疑い、孤独な時間を過ごしていた。帰国した夕霧に恨み言を述べる妻は、ふと今まで気付かなかった砧の音を耳にして蘇武の故事を思い出し、自分の思いが夫の心へ通じるように自らも砧を打つ。しかし今年の暮れも夫は帰国しないと告げられると、妻は絶望のあまり病床に伏し亡くなる。帰国した夫は妻の最期を知り、呪術の力を借りて言葉を交わそうとすると、妻の霊は地獄で苦しむ自らのありさまを語り、これまでの夫の仕打ちを非難するが、やがて読経の功徳のおかげで成仏する。