ラ・シルフィード

No. 647 - パリ・オペラ座バレエ

2017/03/03

東京文化会館(上野)で、パリ・オペラ座バレエの「ラ・シルフィード」。今回の上演は

東京文化会館(上野)で、パリ・オペラ座バレエの「ラ・シルフィード」。今回の上演は

- 台本:アドルフ・ヌーリ

- 復元・振付:ピエール・ラコット(フィリッポ・タリオーニ原案による)

- 音楽:ジャン=マドレーヌ・シュナイツホーファー

- 装置:マリ=クレール・ミュッソン(ピエール・チチェリ版による)

- 衣裳:ミッシェル・フレスネ(ウージェーヌ・ラミ版による)

ということですが、実は「ラ・シルフィード」を全幕で観るのはこれが初めてです。よって、まずはWikipediaで予習をしてみると……。

ラ・シルフィードは1832年にフランスで初演されたバレエ作品。全二幕。シルフィードを演じたマリー・タリオーニはやわらかいチュールを重ねた膝下丈のロマンティックチュチュを身に着け、ポワント(つま先立ち)の技術を駆使して踊り、妖精の叙情的で幻想的な世界を表現してセンセーションを巻き起こすと共に自身の名を不朽のものとした。「ジゼル」「白鳥の湖」とともに三大バレエ・ブランの一つに数えられるロマンティックバレエの代表作である。

初演は1832年3月12日パリオペラ座。振付はマリー・タリオーニの父フィリッポ・タリオーニ。音楽はジャン・マドレーヌ・シュナイツホーファ(タリオーニ版)だったが振付の継承は途絶えている(中略)1972年、パリオペラ座でピエール・ラコットによりタリオーニ版を復元した(ラコット版、もしくはタリオーニ / ラコット版)。

前年(1831)オペラ作品の第3幕の幻想的なディヴェルティスマンでセンセーションを起こした振付家フィリッポ・タリオーニにパリ・オペラ座が制作を委嘱したグランド・バレエが、この「ラ・シルフフィード」。「ジゼル」(1841年)に連なるロマン主義バレエの系譜の嚆矢となったこの作品はその後放棄され、オーギュスト・ブルノンヴィルが別の作曲家の音楽に振り付けて自国デンマーク王立バレエ団のレパートリーとしたブルノンヴィル版として継承されたのですが、パリ・オペラ座バレエ出身の振付家ピエール・ラコットがタリオーニ版の復元に成功し、以後同バレエ団のレパートリーとなりました。その復元までのラコットの苦労譚は今回の公演のプログラムにも掲載されていて、これだけでも読み応えがあります。

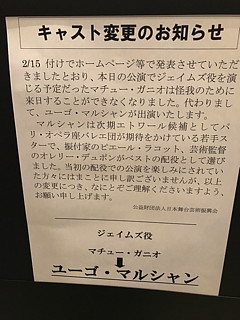

東京文化会館のロビーには、先月「ボレロ」を踊った芸術監督オレリー・デュポンの姿を中心に据えたポスター。そして、主役のジェイムズ役を踊るはずだったマチュー・ガニオが負傷したためにプルミエ・ダンスールのユーゴ・マルシャンが代役に立つことになった旨の告知がなされていました。

東京文化会館のロビーには、先月「ボレロ」を踊った芸術監督オレリー・デュポンの姿を中心に据えたポスター。そして、主役のジェイムズ役を踊るはずだったマチュー・ガニオが負傷したためにプルミエ・ダンスールのユーゴ・マルシャンが代役に立つことになった旨の告知がなされていました。次期エトワール候補としてパリ・オペラ座バレエが期待をかけている若手スター

だということですが、果たして?

客席は、1階席はほぼ満員ですが、3、4階席には空席が目立ちました。

第1幕 スコットランドの農家

印象的な序曲が終わって幕があくと、そこはスコットランドの農家の暗い広間。椅子に座って眠るジェイムズの周囲を漂うように踊るシルフィード。その姿が幻のように消えて窓の外が明るくなると、ガーンやエフィーが登場し、小さなパ・ド・ドゥの後に青と赤の娘たち。衣装の落ち着いた色彩がなんとも上品です。するといつの間にか暖炉の近くに魔女マッジが近づいていて、若い3人の手相を見ながら、ジェイムズとエフィーとは結ばれず逆にガーンとエフィーとが結婚するだろうという不吉な予言をもたらすのですが、マイムの邪悪さにもかかわらずそのわかりやすさは確かな演技力の裏付けを感じます。怒ったジェイムズがマッジを追い出したところで、娘たちはジェイムズとエフィーの気分を引き立てようと2人を交えての小さな群舞を見せた後に左奥の階段からエフィーとその母と共に退場し、部屋には再びジェイムズ1人。

すると部屋が暗くなって屋外に稲光が光り、上手の窓から悲しみに沈んだ様子のシルフィードが現れました。自動的に開閉する窓、密かに設えられたリフトによって静かに部屋の中に降り立つシルフィード、いったんは拒絶しようとしてもシルフィードが窓に向かおうとすると思わずその前を遮ってしまうジェイムズ。この直後に見せるジェイムズの高さと安定感に満ちたジャンプ一発で、ユーゴ・マルシャンのただ者ならざる力量が垣間見えました。ついに誘惑に負けたジェイムズの前で喜びのダンスを踊るシルフィードですが、席が遠いせいでアマンディーヌ・アルビッソンの表情が見えず、ダンスだけでは喜びの感情はあまり伝わらずに引き続き浮遊感ばかりが目立ちます。ジェイムズがシルフィードの額に接吻したところをそこに入ってきたガーンが目撃し、わらわらとエフィーや娘たちが戻ってきましたが、シルフィードを座らせショールをかけてその姿を隠した椅子の背後に青と赤の娘たちが群がって壁をつくり、アマンディーヌ・アルビッソンがその陰に隠れて下手へ消える演出が施されました。

ここで雰囲気が変わって、近隣住民が祝福の花束を手に入場。青・赤の娘たちと青年たちによる群舞は楽しさに満ちたもので、続く青のペアによるパ・ド・ドゥもおおらかな喜びを示しましたが、その途中で背後の壁にシルフィードの幻影が映る「白鳥」のような場面が生じました。しかしそれは一瞬で、ペアの男女それぞれによるヴァリエーションの後には再び群舞が気分を盛り上げ、祝祭の雰囲気のうちにダンスが終了します。ここでのパ・ド・ドゥの2人もよかったですが、青・赤の娘たちと青年たちのアンサンブルが終始素晴らしく、あるときは確かな演技を、あるときは輝かしいダンスを見せて、舞台の進行を淀みのないものにしていました。

ところが、ジェイムズとエフィーが群舞に加わってさらに楽しく踊ろうとしたとき舞台が暗くなり、そこにふわりとシルフィードが入ってきて場面の性格が変わります。陰影に満ちたチェロの独奏によるパ・ド・トロワは、ラコット版ならではの「オンブル(影)」。スローモーションのようなゆっくりした動きでジェイムズの揺れ動く心とエフィーの不安を表現し、抱き合うエフィーとジェイムズの上に背後から高く腕を広げて伸び上がるシルフィード(エフィーの身体によって隠されたジェイムズの右太腿に乗って立っている?)の姿が2人を引き裂こうとしているかのよう。このポーズは、第1幕の中でもとりわけ印象的です。

シルフィードが姿を消した後に一転して踊られるジェイムズのソロは、そうした煩悶を吹き飛ばすような高い跳躍とキレの良い回転が圧巻で、大きな歓声と拍手を集めました。続いてこちらも先ほどまでの暗さを忘れたかのようにコケティッシュなエフィーのソロ(最後に膝をつくところでグラリ)。するとまた舞台が暗くなり、シルフィードのソロ。曲調の明るさはシルフィードが勝利を確信したということなのか?続くジェイムズとエフィーのパ・ド・ドゥも曲調とは裏腹にもはや舞台は暗いままで、そこにシルフィードが極めて細かいステップで割り込んでくるともうダメ。飛び込んできたシルフィードの腰を後ろから支えて無重力での舞台往復、さらにエフィーとシルフィードを取っ替え引っ替えサポートしてのパ・ド・トロワ。柱の中にも幻影を見て正気を失ったジェイムズは、シルフィードに指輪を奪われその後を追って広間を出ていき、残されて悲嘆に暮れるエフィーにガーンが求婚のポーズをとったところで第1幕が終了しました。

ここで第1幕の登場人物たちによる舞台挨拶が行われましたが、もうこの時点でユーゴ・マルシャンは喝采を集めており、アンサンブルの安定感や管と弦との演奏レベルの高さが相まって、好舞台の予感が広がりました。

第2幕第1場 魔法のヴェール

暗い森の中、舞台中央の奥には魔女の定番道具である鍋が吊り下がり、その前で魔女たちが汚い白髪と曲がった腰に似合わぬエネルギッシュな群舞を見せました。やがてマッジが鍋の中から純白のベールをすくい上げると、後方からスモークが分厚く舞台上を覆い始め、舞台はシルフィードたちの森へと転換します。

第2幕第2場 シルフィードたちの森

背後の森が明るくなり、その手前の高いところを宙乗りで左右に飛び交ったり滑車のついた台に乗ってアラベスクのポーズで中景を滑っていくシルフィードたち。スーパー歌舞伎もかくやのこの演出を初めて見た観客は、さぞ驚いたことでしょう。

優美なストリングスに乗ってのパ・ド・ドゥではシルフィードは完全に自信に満ちた様子で、そうした2人を高いところから見守るシルフィードたちに手を差し伸べる姿にも余裕が感じられます。暗い森の中で純白のロマンティック・チュチュをひるがえしシューズの音も立てずに舞台上を行き交うシルフィードたちの姿はまさにバレエ・ブランの典型ですが、森の奥が明るいところをみれば設定としては夜ではない点が独特です。そして、たゆたうホルンの響きをバックにどこまでも甘美に踊られるパ・ド・ドゥにうっとり。ジェイムズのヴァリエーションは力強い回転や滞空時間の長い跳躍、アントルシャ・シスの連続。シルフィードのヴァリエーションはきびきびとした細かいステップの中に気品があって、いずれも大きな拍手で讃えられました。それにしてもこのパ・ド・ドゥ、体力的には相当きつそうですが、ユーゴ・マルシャンは消耗の気配すら感じさせません。

3人のシルフィードたちを中心にコール・ドが一糸乱れぬフォーメーションを見せる一連のパの果てにいつの間にかシルフィードの姿を見失ったジェイムズ。そこへやってきた魔女マッジにジェイムズが第1幕の非礼を詫びてシルフィードを手元にとどめる方法を尋ねると、最初は邪険にしていたマッジは途中で態度を変えて第1場で鍋から取り出したベールをジェイムズの腕に巻きつけ、これでシルフィードの羽はとれてしまうというマイムを示しました。大喜びでベールを受け取り、ぴょんぴょん飛び跳ねるジェイムズ。そこへシルフィードが戻ってきて、ここから2人の間で「そのベールはなに?」「いや内緒」といったやりとりが繰り返されるのですが、ここでのシルフィードは相当に乙女チックな造形で、第1幕でエフィーとジェイムズの間に割って入る略奪愛の性格とはかなり雰囲気が異なり違和感を覚えました。というより、第1幕でのシルフィードが浮遊感ばかりで人間的な感情を捨象した存在に見えていたために、ここでのシルフィードとの間に性格の乖離を感じたのでしょう。もっとも、第1幕でジェイムズを翻弄したシルフィードがここで虜にされたのは実はジェイムズではなくマッジが作ったベールの魔力だったとすれば、案外筋が通っているのかもしれません。

ともあれ、悲劇の予感をはらむ調性のストリングスの響きの中、ベールを翻すジェイムズに無邪気にしなだれかかっていくシルフィードの姿が哀れを誘ううちに、ついにシルフィードの身体はジェイムズの手によってベールに絡め取られ、力を失って跪いたシルフィードの背中から2枚の羽が抜け落ちます。自分がしたことの意味を悟って悔い、許しを乞うジェイムズの前でふわりと息絶えるシルフィード。最後は森の奥を列を組んで歩いていくエフィーとガーンたち、シルフィードたちに支えられて天に登るシルフィードの亡骸、全てを失って倒れ伏すジェイムズが一連のイメージとなって、幕が降りました。

初めて観た「ラ・シルフィード」は物語も演出も音楽も完璧と言っていいほど素晴らしく、これまで観たどの舞台と比較してもひけをとらないほどに完成度の高いものでしたが、それにしてもユーゴ・マルシャンすごいぞ、と思いながらのカーテンコール。力強く、正確で、しかも優雅さを保ち、パートナーへのサポートも万全です。客席の誰もがそうした感想をもったらしく、もちろんシルフィードを踊ったアマンディーヌ・アルビッソンにも惜しみない拍手が贈られましたが、ユーゴ・マルシャンが前に出てくるとひときわ大きな拍手と歓声が上がりました。客席は明らかに興奮している様子です。そして、何度目かのレヴェランスの後に舞台下手にオレリー・デュポンが通訳を伴って登場し、終演後に芸術監督がこうして舞台に上がることはあまりないのだがとフランス語で挨拶を始めたときには、すでにある種の予感が生まれていました。主催者や観客、関係者への感謝の言葉を通訳が伝えた後に、一息おいてオレリー・デュポンがユーゴ・マルシャンのエトワール昇進を発表したとき、通訳が訳すまでもなく悲鳴にも似た大きな歓声が湧いて、万雷の拍手喝采。ユーゴ・マルシャンは胸に手をあて満面の笑みでオレリー・デュポンやアマンディーヌ・アルビッソンと抱擁を交わすと、大きく手を広げて客席に感謝を示しました。客席からの歓呼の声はいつまでもやむことがなく、最後は「もうこのへんで」という感じで客席の照明が全点灯されましたが、カーテンの向こうからは舞台上で仲間たちがユーゴ・マルシャンを祝福する新たな歓声が上がっているのが聞こえてきました。

このようにサプライズのエトワール昇格があってユーゴ・マルシャンが話題をさらいましたが、改めて振り返ってみると男女のアンサンブルの見事さもまた特筆もので、そこに装置の豪華さ、美しい音楽を綺麗に鳴らしきった東京フィルハーモニー交響楽団の演奏も加わり、トータルにみても文句なく見応えのある舞台であったと言えそうです。

|

|

|

|

|

|

配役

| ラ・シルフィード | : | アマンディーヌ・アルビッソン |

| ジェイムズ | : | ユーゴ・マルシャン(マチュー・ガニオ代演) |

| エフィー | : | ヴァランティーヌ・コラサント |

| 魔女マッジ | : | オレリアン・ウエット |

| ガーン | : | ミカエル・ラフォン |

| エフィーの母 | : | アネモーヌ・アルノー |

| パ・ド・ドゥ | : | マリーヌ・ガニオ―アルチュ・ラヴォー |

| 3人のシルフィードたち | : | オーレリア・ベレ / ローランス・ラフォン / セヴリーヌ・ウェステルマン |

- 指揮:フェイサル・カルイ

- 演奏:東京フィルハーモニー交響楽団

あらすじ

第1幕

結婚式を控えた青年ジェイムズのもとに空気の精ラ・シルフィードが姿を現し、彼の結婚を悲しむ。ジェイムズと婚約者エフィーとの婚礼を祝うために人々が集まってくると、魔女マッジが現れて不吉な予言をする。婚儀の準備が進むなか、ジェイムズはラ・シルフィードに誘われて家を飛び出していき、後にはエフィーが残される。

第2幕

神秘的な森の中で、ラ・シルフィードと仲間の妖精たちに囲まれて夢心地のジェイムズ。彼はラ・シルフィードを自分のものにしたいと願い、マッジから魔法のベールをもらう。しかし彼がそのベールをかけると、ラ・シルフィードは死んでしまう。絶望するジェイムズに、マッジは、エフィーと彼女を慕っていたガーンが結婚した様子を見せる。