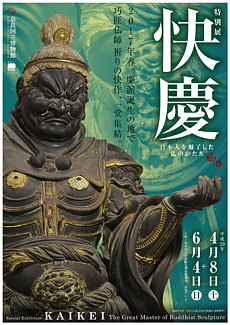

特別展 快慶

2017/05/13

本日のメインイベント「特別展 快慶」を見るために、奈良国立博物館へ向かいました。今年は秋に東京国立博物館で運慶展が予定されており、これと対をなすものとしてこの「特別展 快慶」が4月から6月にかけて開催されることとなったので、まず快慶から拝見しようと奈良国立博物館を訪れるのが、今回の旅の主眼です。

ここでおさらいをしておくと、仏像の時代別特徴は次のような変遷を辿りました。

- 飛鳥時代:アルカイックスマイルとアーモンド型の目、正面鑑賞性を重視した平面的な止利様式が主流。銅像と木像。

- 白鳳時代:三次元化が進み、しなやかな体躯、柔和な顔立ちとなる。金銅像と塑像。

- 奈良時代:写実的で伸びやかな姿。金銅像と塑像に加え、多数の乾漆像が作られる。

- 平安前期:密教の浸透に伴う明王像の迫力ある表現。一木造中心。

- 平安後期:浄土信仰の展開により阿弥陀如来像が中心となる。柔和で彫りの浅い定朝様式。寄木造が主流へ。

- 鎌倉時代:奈良古仏に学んだ写実性と品格とを両立する慶派が躍進。寄木造の巨像が数多く作られ、木造仏教彫刻の到達点に。

平安〜鎌倉時代の仏師の主流は、京の院派、円派、そして奈良の慶派。快慶(生没年不詳)は慶派の基礎を築いた康慶の弟子で、康慶の子である運慶と共に、平重衡による南都焼討後の興福寺や東大寺の復興造仏に力を発揮した仏師です。平安貴族の嗜好に応じ正面鑑賞性を重視した優雅な作風の京都仏師と異なり、南都仏師の慶派を代表した運慶は鎌倉政権の庇護の下に躍動的・肉感的な奥行きのある表現を得意としましたが、同じ慶派の大仏師の1人でありながらも快慶は、理知的かつ絵画的な様式美を特徴としました。

会場では、まず赤い肌にエラの張った顔、こぶこぶの筋肉が凛々しい《金剛力士立像》(京都 金剛院)(重文)二躯が威嚇するように観客を迎えてくれました。ついで、以下の順番で展示が続きます。

第1章 後白河院との出会い

快慶の初期作品を紹介するコーナーですが、入って右に静かに坐している醍醐寺の《弥勒菩薩坐像》(建久3年(1192))(重文)が、まずもって強烈な印象を与えてくれました。後白河院の追善のために造像されたこの坐像は華麗な蓮華の台座と光背を伴い、宝冠を戴いてふくよかな顔立ちに伏目がちの目を開き、腹の前に定印を結ぶ手の上には五輪塔を載せて、静かに坐しています。宋の美術から受容した技法である金泥塗で全身が落ち着いた黄金色に光っている上に着衣に截金文様が施され、華麗でありながらもその表情とフォルムとは調和のとれた静謐さを湛えており、どこまでも引き込まれてしまうほどに完璧な魅力を持っています。

快慶の初期作品を紹介するコーナーですが、入って右に静かに坐している醍醐寺の《弥勒菩薩坐像》(建久3年(1192))(重文)が、まずもって強烈な印象を与えてくれました。後白河院の追善のために造像されたこの坐像は華麗な蓮華の台座と光背を伴い、宝冠を戴いてふくよかな顔立ちに伏目がちの目を開き、腹の前に定印を結ぶ手の上には五輪塔を載せて、静かに坐しています。宋の美術から受容した技法である金泥塗で全身が落ち着いた黄金色に光っている上に着衣に截金文様が施され、華麗でありながらもその表情とフォルムとは調和のとれた静謐さを湛えており、どこまでも引き込まれてしまうほどに完璧な魅力を持っています。

この坐像の前に長いこと釘付けになった後でようやく振り向くと、そこには現存する快慶最初期の作品である《弥勒菩薩立像》(文治5年(1189)作・ボストン美術館蔵)が、こちらも穏やかに立っていました。おぉ、この展覧会のために里帰りしてきたのか?

この像は明治40年(1907)の修理時に発見された像内収蔵の経文の奥書によって制作年代・作者が判明したもので、その像内納入品も展示されていましたが、像は大正9年(1920)にボストン美術館が岡倉天心の遺族から買い取ったために太平洋を渡ることになったそうです。展示はさらに、運慶が発願して書写させた法華経(快慶の名も見える。国宝)や阿弥陀如来坐像、地蔵菩薩坐像を置いて、金剛院の《執金剛神立像》《深沙大将立像》(いずれも重文)がやや小ぶりな姿で対になって立っていました。いずれも足枘に「巧匠アン(梵字)阿弥陀仏」の墨書銘があり、快慶の無位時代の作であることがわかりますが、このように快慶は自作に銘を記すことが多く、早くから作家意識を明瞭に持つ仏師であったことがわかります。さらに、上記のように快慶は後白河院ないしその近臣である信西と深い関係を有していたことが窺え、康慶の単なる弟子とは思えない特殊な立場にあったと想像されていますが、そのことと関わるように快慶の工房は建仁の頃には京都にあったらしいことが図録の解説中に記述されていました。

この像は明治40年(1907)の修理時に発見された像内収蔵の経文の奥書によって制作年代・作者が判明したもので、その像内納入品も展示されていましたが、像は大正9年(1920)にボストン美術館が岡倉天心の遺族から買い取ったために太平洋を渡ることになったそうです。展示はさらに、運慶が発願して書写させた法華経(快慶の名も見える。国宝)や阿弥陀如来坐像、地蔵菩薩坐像を置いて、金剛院の《執金剛神立像》《深沙大将立像》(いずれも重文)がやや小ぶりな姿で対になって立っていました。いずれも足枘に「巧匠アン(梵字)阿弥陀仏」の墨書銘があり、快慶の無位時代の作であることがわかりますが、このように快慶は自作に銘を記すことが多く、早くから作家意識を明瞭に持つ仏師であったことがわかります。さらに、上記のように快慶は後白河院ないしその近臣である信西と深い関係を有していたことが窺え、康慶の単なる弟子とは思えない特殊な立場にあったと想像されていますが、そのことと関わるように快慶の工房は建仁の頃には京都にあったらしいことが図録の解説中に記述されていました。

第2章 飛躍の舞台へ ―東大寺再興―

治承4年(1180)の平氏の焼き討ちによって焼失した興福寺と東大寺の主要伽藍の再興事業は、藤原氏の氏寺である興福寺では主要堂宇の造像を院派・円派が担い、慶派は南円堂を康慶が、西金堂と北円堂をその子・運慶が担当しましたが、聖武天皇御願の由緒ある東大寺では、復興事業の主導者である後白河院の引立てを受け、さらに陣頭指揮をとった僧・重源との阿弥陀信仰を通じた関係もあって快慶に活躍の場が与えられ、さらに重源が各地に建立した別所での造像も引き受けることになりました。

東大寺復興事業において快慶は、定覚と共に中門二天像、大仏殿脇侍のうち観音菩薩像(像高六丈)を作り、さらに単独で広目天像(像高四丈)を制作した上で、南大門金剛力士像の制作でも主要な役割を務めました。さすがに金剛力士像をこの会場に持ち込むことはできませんし、大仏殿に置かれた巨像群も16世紀の兵火で失われてしまっていますが、東大寺建立時からその守護神として宇佐神宮から勧請されていた鎮守八幡宮(現・手向山神社)の神体として造立された《僧形八幡神坐像》(国宝)はこの会場にも展示され、この展覧会の白眉となっていました。もともと重源は鎮守八幡宮再興に際し鳥羽離宮内の八幡大菩薩画像を奏請したもののかなわず、これに立腹して法体の八幡菩薩像を制作させたという話が伝わっていますが、そうしたややこしい経緯を抜きにして見るこの坐像は金色をベースに穏やかな色彩を法衣に散らし、肌や唇の色もリアルで、端正でありながら生き生きとした姿に感銘を受けます。台座の赤が毒々しく感じますが、どうやら台座は後世の作である模様。

東大寺復興事業において快慶は、定覚と共に中門二天像、大仏殿脇侍のうち観音菩薩像(像高六丈)を作り、さらに単独で広目天像(像高四丈)を制作した上で、南大門金剛力士像の制作でも主要な役割を務めました。さすがに金剛力士像をこの会場に持ち込むことはできませんし、大仏殿に置かれた巨像群も16世紀の兵火で失われてしまっていますが、東大寺建立時からその守護神として宇佐神宮から勧請されていた鎮守八幡宮(現・手向山神社)の神体として造立された《僧形八幡神坐像》(国宝)はこの会場にも展示され、この展覧会の白眉となっていました。もともと重源は鎮守八幡宮再興に際し鳥羽離宮内の八幡大菩薩画像を奏請したもののかなわず、これに立腹して法体の八幡菩薩像を制作させたという話が伝わっていますが、そうしたややこしい経緯を抜きにして見るこの坐像は金色をベースに穏やかな色彩を法衣に散らし、肌や唇の色もリアルで、端正でありながら生き生きとした姿に感銘を受けます。台座の赤が毒々しく感じますが、どうやら台座は後世の作である模様。

一方、別所の作品としてはまず播磨別所である浄土寺の阿弥陀如来立像と、これをお迎え際に用いられる数多くの菩薩面がまず目を引きます。ついで高野山金剛峯寺に伝わる仏像群が展示され、華やかなデザインが目を引く《孔雀明王坐像》はこの日は会期外で見られませんでしたが、四天王立像のうち《広目天立像》《多聞天立像》、そして《執金剛神立像》《深沙大将立像》(いずれも重文)が威容を誇りました。これらの像は《孔雀明王坐像》も含め一昨年高野山に参詣したときに拝見していますが、確か《執金剛神立像》は修復のためか何かで展示されていなかったと記憶しているので、よい機会となりました。それにしても、《深沙大将立像》のインパクトは相変わらず。首の周りにドクロのネックレスを掛け、腹の前には童子面。象の顔が膝を覆う袴も強烈で、この邪悪な顔つきが仏教の守護神とはとても信じられませんが、これが西遊記の沙悟浄のモデルだと言われるともっと驚きます。そして、四天王像のうち唯一快慶自身の手になるとされる《広目天立像》は相変わらず厳しい忿怒の相で厳然とそこに立ちはだかっていましたが、実はこの像は髪際高で約四尺。すなわち東大寺大仏殿において快慶が制作を担当した四丈高の広目天像の十分の一の大きさで、つまり四丈像制作に先立って作られたミニチュアである可能性が高いそうです。なるほど、この像がぐっと下を睨みつけているのも、四丈の像を見上げたときにその表情が見えるようにするためであったと考えれば、この構図は合点がいきます。この10倍の大きさ(南大門の金剛力士像よりはるかに大きい)の像が大仏殿内の四方を扼するさまというのは、恐ろしいほどに壮観であったに違いありません。

一方、別所の作品としてはまず播磨別所である浄土寺の阿弥陀如来立像と、これをお迎え際に用いられる数多くの菩薩面がまず目を引きます。ついで高野山金剛峯寺に伝わる仏像群が展示され、華やかなデザインが目を引く《孔雀明王坐像》はこの日は会期外で見られませんでしたが、四天王立像のうち《広目天立像》《多聞天立像》、そして《執金剛神立像》《深沙大将立像》(いずれも重文)が威容を誇りました。これらの像は《孔雀明王坐像》も含め一昨年高野山に参詣したときに拝見していますが、確か《執金剛神立像》は修復のためか何かで展示されていなかったと記憶しているので、よい機会となりました。それにしても、《深沙大将立像》のインパクトは相変わらず。首の周りにドクロのネックレスを掛け、腹の前には童子面。象の顔が膝を覆う袴も強烈で、この邪悪な顔つきが仏教の守護神とはとても信じられませんが、これが西遊記の沙悟浄のモデルだと言われるともっと驚きます。そして、四天王像のうち唯一快慶自身の手になるとされる《広目天立像》は相変わらず厳しい忿怒の相で厳然とそこに立ちはだかっていましたが、実はこの像は髪際高で約四尺。すなわち東大寺大仏殿において快慶が制作を担当した四丈高の広目天像の十分の一の大きさで、つまり四丈像制作に先立って作られたミニチュアである可能性が高いそうです。なるほど、この像がぐっと下を睨みつけているのも、四丈の像を見上げたときにその表情が見えるようにするためであったと考えれば、この構図は合点がいきます。この10倍の大きさ(南大門の金剛力士像よりはるかに大きい)の像が大仏殿内の四方を扼するさまというのは、恐ろしいほどに壮観であったに違いありません。

第3章 東国への進出

運慶が鎌倉幕府の要人からの依頼を受け、東国でも広く活躍したのに対し、東国に伝わる快慶の現存作品は二件にとどまります。この章ではその二件、すなわち静岡の伊豆山神社に伝わった《阿弥陀如来坐像》(現在は広島・耕三寺蔵)(重文)とこれと一具をなしていた《菩薩坐像》二躯、さらに栃木の真教寺に伝わる《阿弥陀如来立像》が展示されていました。快慶は第1章で記したように信西と接点があり、信西の息子である澄源に師事した天台僧らが快慶作品を東国にもたらしたそうです。

第4章 勧進のかたち ―結縁合力による造像―

法然の浄土宗の広まりとともに、老若貴賎を問わず多数の結縁と合力により造物が行われるようになり、そうした阿弥陀如来像制作の依頼が自身も熱心な阿弥陀信仰者であった快慶の工房に寄せられました。この章の見ものは、そのようにして造像された京都・遣迎院の《阿弥陀如来立像》(重文)ですが、像そのもの以上に、その中に納入されていた「結縁交名」が圧巻です。そこには願文と共にずらりと並んだ小さい仏像スタンプに結縁した約1万2000人分もの署名が記されていて、そこに示された人々のあつい信仰心には頭が下がるばかりです。

第5章 御願を担う ―朝廷・門跡寺院の造像―

第5章 御願を担う ―朝廷・門跡寺院の造像―

重源が建永元年(1206)に亡くなった後、快慶は慈円による京都・青蓮院関係の造像や、後白河院の皇女である宣陽門院の発願による醍醐寺琰魔堂諸像を、慶派仏師らとともに担う中で、仏師としての地位をより確かなものとしていきます。

この章には、ぎょろりとした目が強い印象を与える醍醐寺の《不動明王坐像》(重文)や京都・随心院の《金剛薩埵坐像》(重文)、メトロポリタン美術館蔵の《地蔵菩薩立像》と共に、青蓮院の《兜跋毘沙門天立像》(重文)の堂々たる姿が見事でした。四天王のうち多聞天を独尊とするのが毘沙門天で、そのうち地天女の両手に支えられて立ち二鬼を従える姿は、毘沙門天が兜跋(トルファン)にこの姿で現れたという伝説から兜跋毘沙門天と呼ばれます。同じ四天王でも第2章で見た高野山の多聞天のどっしりした姿とは大きく異なり、若々しい表情とすらりとした体躯に躍動感がみなぎります。

第6章 霊像の再生 ―長谷寺本尊再興―

第6章 霊像の再生 ―長谷寺本尊再興―

快慶は、建保7年(1219)に焼失した奈良の長谷寺本尊・十一面観音像の再興に、大仏師として関わりました。快慶が再興した像はその後の火災で失われてしまったものの、快慶の弟子・長快が快慶再興像の余材を用いて忠実に再現した《十一面観音立像》(三重・パラミタミュージアム蔵)(重文)がここに展示されています。もとは興福寺に所蔵されていた像で、小柄な目鼻を中央に寄せてぱんぱんに膨らんだ顔立ちは子供のようにも見えますが、この八倍の大きさがあったという快慶の長谷寺本尊がどのような表情をしていたかは、今となっては知る由もありません。

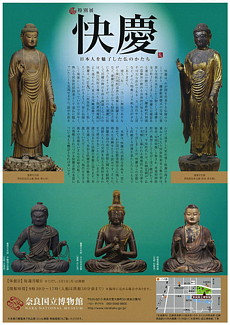

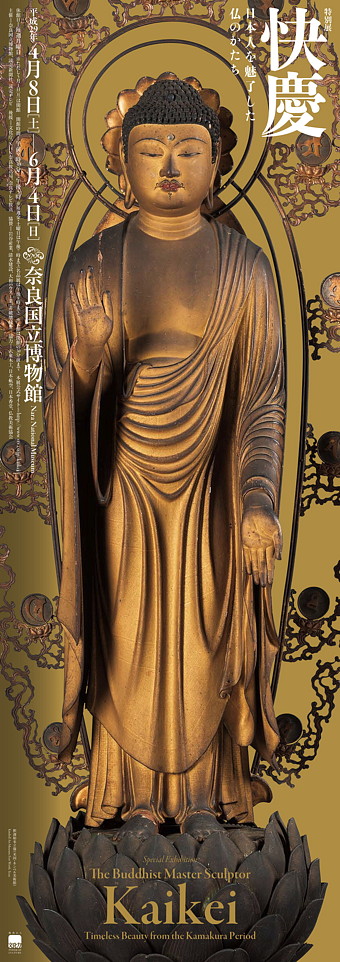

第7章 安阿弥様の追求

熱心な阿弥陀信仰者であった快慶が造り続けた像高三尺の阿弥陀如来立像がずらりと並び、壮観です。快慶の格調高い様式は「安阿弥様あんなみよう」と呼ばれていますが、その作風には時代と共に変遷があり、次第に衣文線や襟のたるみを増やすと共に衣縁の波打ちを装飾的なものとしています。下の図はその変化を示したもので、初期の奈良・西方寺の像(左)では胸元に襟のたるみがないのに、末期の京都・極楽寺の像(右)では二重のたるみが施されています。

そして、この極楽寺の像の中から出た文書も展示されていましたが、そこに書かれた「過去法眼快慶」の文言によって、この像を長快が完成させた嘉禄3年(1227)には快慶は没していたことが明らかになったのだそうです。

最後にもう一度、第1章の《弥勒菩薩坐像》の前に戻ってその姿をじっくり目に焼き付けてから奈良国立博物館を後にしたのですが、とにかく実に充実した展示で、快慶の端正で理知的な作風の仏像たちを堪能することができました。充実しているといえば図録も素晴らしく、単に出展作品を解説するだけではなく快慶研究の最前線の知見を惜しみなく披露しているほか、この展覧会に出展されなかった快慶の作品(例えば後述の安倍文殊院の像)も美麗な写真で紹介しており、これ一冊があれば快慶のことは全てわかる!と言える内容でした。

さあ、これでますます秋の運慶展が楽しみになってきました。

ちなみに下は「快慶展」記念、安倍文殊院の渡海文殊群像特別割引の案内チラシです。

東大寺の別格本山である安倍文殊院の本尊は建仁3年(1203)に造立された《文殊師利菩薩像》で、脇侍四体と共に国宝指定されています。木彫極彩色で像高7mの《文殊師利菩薩像》と、その周囲に配置された《善財童子像》《優填王像》《須菩提像》が快慶の作で、ことに文殊菩薩のふくよかな顔立ちと気品のある装飾性は、制作年に10年ほどの開きがあるとは言え醍醐寺の《弥勒菩薩坐像》に通じるものがあります。チラシの写真だけでもわかるその素晴らしさと、このチラシを持っていけば本堂拝観料1割引(▲70円)にお抹茶・お菓子がつくという破格(!)の特典に大いに心惹かれましたが、安倍文殊院のある桜井まで足を伸ばすのは少々難しく、残念ながら今回は見送りました。

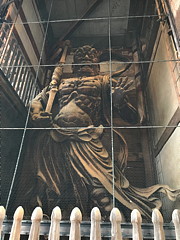

そんなわけで、博物館を出た後は東大寺へ向かいました。といっても目当ては大仏ではなく(大仏は昨年見ています)南大門(国宝)の金剛力士像です。

寄木造りのこの巨大な金剛力士像は建仁3年(1203)に南大門再建に合わせて運慶の総指揮の下に造立されたもので、向かって左にある阿形像持物の金剛杵内面墨書に運慶・快慶の名があり、一方吽形像の納入経には定覚・湛慶の名があることが判明したそうですが、作風からは整然と立つ阿形像には快慶の、立体感を強調する吽形には運慶の特徴が見られるとする説もありますし、そうではなく阿形は快慶と定覚、吽形は運慶・康慶父子のそれぞれ合作であろうとする説もあって見解は定まりません。なお、この金剛力士像は阿吽の配置が通例と逆になっていますが、これは構えや印相、金剛杵の持ち方なども含めて宋の図像に手本があり、三度の渡宋経験をもつ重源の意図が反映したものと考えられています。

この日の宿へ向かう道すがら、戒壇堂にも立ち寄ってみることにしました。戒壇堂の見どころは四天王塑像で、写真左から増長天、広目天、多聞天、持国天です。

この戒壇院には6年前にも訪れていますが、そのときと同様に、広目天の厳しい中にも理知的な顔立ちと表情に強く惹かれました。また、それぞれのポーズがこの上もなくダイナミックかつ写実的で、おそらくもとは彩色も施されていたでしょうから、当時の人々にとっては本当にリアルな存在に感じられたことでしょう。しかし、今回改めてじっくり見てみると、その威圧的な顔に似ず四天王のいずれも思いの外に体つきがほっそりしており、中央アジアの様式と言われる甲冑を仮に脱がせたとしたらありえないほどスリムでしょう。

この戒壇院には6年前にも訪れていますが、そのときと同様に、広目天の厳しい中にも理知的な顔立ちと表情に強く惹かれました。また、それぞれのポーズがこの上もなくダイナミックかつ写実的で、おそらくもとは彩色も施されていたでしょうから、当時の人々にとっては本当にリアルな存在に感じられたことでしょう。しかし、今回改めてじっくり見てみると、その威圧的な顔に似ず四天王のいずれも思いの外に体つきがほっそりしており、中央アジアの様式と言われる甲冑を仮に脱がせたとしたらありえないほどスリムでしょう。

この戒壇堂は享保17年(1732)建立で、それまでに三度火災で灰燼に帰しており、その過程で伽藍の全てを失っていますが、創建当時は金堂、講堂、軒廊、廻廊、僧坊などを含む立派な授戒センターであったようです。その授戒はもちろん、鑑真がもたらした戒律に基づくものですが、実は堂内の戒壇中央にある多宝塔に納められる釈迦如来・多宝如来の銅造二仏の本物(現在は収蔵庫に保管し授戒時のみ使用)は鑑真和上が唐から持ってきたものだそう。一方、四天王の方はもとは銅造であったものが失われ、東大寺中門堂から移された塑像ですが、それにしても天平時代の優品であることにかわりありません。