プラド美術館展 ベラスケスと絵画の栄光

2018/05/20

国立西洋美術館(上野)で「プラド美術館展 ベラスケスと絵画の栄光」。

国立西洋美術館(上野)で「プラド美術館展 ベラスケスと絵画の栄光」。

国立西洋美術館でのプラド美術館展はこれが3度目で、2002年の初回は16世紀から19世紀まで(つまりエル・グレコからゴヤまで)の名作展、次は2011年にゴヤに焦点を当てた個展。この間に東京都美術館でもやはり網羅的な展覧会が2006年に開催されていますが、今回はスペイン美術の黄金時代の中核をなす宮廷画家ベラスケスを中心に据えた展覧会です。

この展覧会には、現存する100点ほどのベラスケスの作品のうち7点が出品されていますが、ベラスケスひとりの画業を時代を追って紹介するのではなく、いくつかの主題を設定して多彩な出品作を紐付け、制作と収集の両面で王の要求に応える重責を担う宮廷画家という特異な立ち位置にあったベラスケスを取り巻いていた美術的な環境を明らかにしようとしていました。

この展覧会を十分に鑑賞するためには、いくつかの予備知識が必要です。

- プラド美術館

- 16世紀以降のスペイン王家によって収集された、スペイン、イタリア、フランドル絵画を中心に、1819年に王立の美術館として開設された美術館。ハプスブルクとブルボンの両王朝の歴代スペイン王たちによる膨大な絵画コレクションの中には、宮廷画家であったベラスケスやゴヤの代表作群のほか、エル・グレコやムリーリョの宗教画、ラファエロ、ティツィアーノ、ボッス、ルーベンスなどイタリアやフランドル絵画の第一級のコレクションも含まれる。

- フェリペ4世(在位1621-65)

- レコンキスタを完成に導いたカトリック両王の後にスペインを統治したスペイン・ハプスブルク朝の王。新大陸からもたらされる銀を基盤にカルロス1世(在位1516-1556:神聖ローマ帝国カール5世としては1519-1556)の時代から始まる「黄金の世紀」の終焉の時期に在位し、国際政治の面ではスペイン退潮を余儀なくされたものの、美術愛好家としては、王の趣味の離宮であるブエン・レティーロ宮殿とマドリード郊外の狩猟休憩塔(トーレ・デ・ラ・パラーダ)の装飾のために3,000点を超える絵画をスペイン国内のみならずイタリアやフランドルからも収集し、後のプラド美術館のコレクションの基礎を作った。

- ディエゴ・ベラスケス(1599-1660)

- スペイン南部のセビリアに生まれ、1623年にマドリードに移ってフェリペ4世付きの宮廷画家となり、スペイン・バロック美術を代表する画家となる。生活の大半はマドリードの宮廷で営まれたが、スペイン領ネーデルラントの外交官として派遣されてきたルーベンスと親交を結んだほか、1629-31年と1648-51年の二度イタリアに赴き、自身の画風に古典美術のバックグラウンドを加えると共に、王の代理人として美術品の収集を行った。卓越した画家としてフェリペ4世の絶大な信任を得、多忙な宮廷人としての務めも果たさなければならなかったために晩年の作品は多くないが、死の4年前に制作された《ラス・メニーナス》(1656年)は西洋美術史における最重要作品の一つとされている。

では、美術館の中に入ります。

I 芸術

古代からの分類に従えば、手を使う職人的な仕事であるとみなされていた絵画や彫刻は、修辞学や数学、天文学、音楽などの自由学芸とは一線を画すものと考えられていました。しかし、ベラスケスの時代にスペインで刊行された絵画理論書は、絵画は体系化された学術分野であり、教養と創作能力を求める知的営為であって、優れた画家は伝統的に王族たちによって栄誉を与えられてきた芸術家であると説くものでした。

古代からの分類に従えば、手を使う職人的な仕事であるとみなされていた絵画や彫刻は、修辞学や数学、天文学、音楽などの自由学芸とは一線を画すものと考えられていました。しかし、ベラスケスの時代にスペインで刊行された絵画理論書は、絵画は体系化された学術分野であり、教養と創作能力を求める知的営為であって、優れた画家は伝統的に王族たちによって栄誉を与えられてきた芸術家であると説くものでした。

このコーナーの最初に掲げられたのは、ベラスケスが描く《フアン・マルティネス・モンタニェースの肖像》(1635年頃)。ベラスケスより一世代年長のモンタニェースはセビーリャの彫刻家で、この絵の中では国王の頭部の粘土像を制作しているところですが、これはフェリペ4世騎馬像の制作を受託したフィレンツェの彫刻家が参考にするために送る国王の胸像を制作するためのもの。淡い輪郭線で示される粘土像に左手をかけ、右手に箆を持って画家=鑑賞者を見やる彫刻家の深い眼差しと、つやのある漆黒の衣服のゆったりした様子から、職人ではなく芸術家としてのこの彫刻家の知性や教養の高さが窺えます。

インパクトという点ではホセ・ガルシア・イダルゴ《無原罪の聖母を描く父なる神》(1690年頃)とアロンソ・カーノ《聖ベルナルドゥスと聖母》(1657-60年)も、宗教的主題を扱いながら、絵画を描く造物主や聖母の彫刻が示す奇跡を通じて美術の権威を示そうとしているように見えます。しかしこのコーナーではこれらの作品の大胆さよりもむしろ、ジュゼペ・デ・リベーラ《触覚》(1632年)の、初老の盲人が机の上の胸像彫刻の形を手で確かめる姿に見られる静謐さと、見えないことがもたらすいっそう深い思索の気高さに、より惹かれました。

II 知識

ギリシャ・ローマの古典文明を代表する哲学者の姿を描いたルネサンス期の作品としては、均衡のとれた構図でプラトンとアリストテレスを描いたラファエロの《アテナイの学堂》があまりにも有名ですが、17世紀バロック美術において取り上げられたのは「笑う哲学者」デモクリトスと「泣く哲学者」ヘラクレイトス。上述の狩猟休憩塔を装飾するための絵画を発注されたルーベンスもこの2人の哲学者を古代風の長衣をまとった偉人としており、そのうち《泣く哲学者ヘラクレイトス》がこの会場に出展されていましたが、これらと対をなすと共に、4作品セットで古典的な4気質を示すものとして《イソップ》と共にベラスケスが描いた《メニッポス》は、帽子をかぶりマントを羽織って靴を履いた庶民的な姿で自然な様子で立っていました。

ギリシャ・ローマの古典文明を代表する哲学者の姿を描いたルネサンス期の作品としては、均衡のとれた構図でプラトンとアリストテレスを描いたラファエロの《アテナイの学堂》があまりにも有名ですが、17世紀バロック美術において取り上げられたのは「笑う哲学者」デモクリトスと「泣く哲学者」ヘラクレイトス。上述の狩猟休憩塔を装飾するための絵画を発注されたルーベンスもこの2人の哲学者を古代風の長衣をまとった偉人としており、そのうち《泣く哲学者ヘラクレイトス》がこの会場に出展されていましたが、これらと対をなすと共に、4作品セットで古典的な4気質を示すものとして《イソップ》と共にベラスケスが描いた《メニッポス》は、帽子をかぶりマントを羽織って靴を履いた庶民的な姿で自然な様子で立っていました。

なおこのコーナーで観覧者は、フェリペ4世のコレクションにはルーベンスも貢献していることを知ると共に、当時ルーベンスが帰属していた南ネーデルラントはスペイン領であったことを思い起こすのですが、言われてみれば『フランダースの犬』の中にも、次のような記述がありました。

アロワはまだ小さく、ふっくらと柔らかいバラ色の頬と黒い優しい目をしていて、とても愛らしく見えました。フランダースには黒い目をしている人が多いのですが、それはスペインに治められていた時代の名残であるとともに、アルバ公の統治を物語るものでした。

III 神話

古代神話に題材をとった作品が豊かな色彩と共に用いることの多い裸体描写は、画家の能力の高さを最もよく示す表現形式でありながら、宗教画に強く傾斜していた17世紀スペインの規範の中では公の場に飾ることが禁忌とされていました。にもかかわらずプラド美術館のコレクションの中に豊かな神話画群が含まれているのは、ヴェネツィア(例えばティツィアーノ)やフランドル(ルーベンス)といった国外から大量に収集され、王宮の特別な部屋に飾られて国王ら限られた鑑賞者の目にしか触れないように扱われたからであり、ベラスケスがスペイン人画家としては例外的に神話画を少なからず制作しているのも、宮廷画家という立場にあったことと無縁ではありません。なお、若い頃にイタリアで修行したルーベンス自身も、外交官兼画家としてマドリードに滞在した1628-29年にフェリペ4世のティツィアーノコレクションを熱心に模写し、その後の画風に影響を受けていました。

古代神話に題材をとった作品が豊かな色彩と共に用いることの多い裸体描写は、画家の能力の高さを最もよく示す表現形式でありながら、宗教画に強く傾斜していた17世紀スペインの規範の中では公の場に飾ることが禁忌とされていました。にもかかわらずプラド美術館のコレクションの中に豊かな神話画群が含まれているのは、ヴェネツィア(例えばティツィアーノ)やフランドル(ルーベンス)といった国外から大量に収集され、王宮の特別な部屋に飾られて国王ら限られた鑑賞者の目にしか触れないように扱われたからであり、ベラスケスがスペイン人画家としては例外的に神話画を少なからず制作しているのも、宮廷画家という立場にあったことと無縁ではありません。なお、若い頃にイタリアで修行したルーベンス自身も、外交官兼画家としてマドリードに滞在した1628-29年にフェリペ4世のティツィアーノコレクションを熱心に模写し、その後の画風に影響を受けていました。

まずベラスケスの作品としてこのコーナーに展示されたのは《マルス》(1638年頃)。狩猟休憩塔のために制作された作品で、肌や布の色調と陰影、印象派を思わせる兜の金装飾の軽やかなタッチなど、随所にその技の冴えを見ることができますが、軍神マルスという名前から連想する勇壮な姿ではない、疲れ切って弛緩した中年男性のある意味リアルな裸体表現は、ヴィーナスとの逢引きが神々にばれた後の放心状態と解釈されることがありますが、王がもたらした平和を逆説的に讃えるものであるという見方も、あるいは弱体化して斜陽の一途を辿るスペインを表しているとの解釈も成り立ちます。

ルーベンスが学び、ベラスケスもそのルーベンスと共に研究した盛期ルネサンスの巨匠ティツィアーノの作品《音楽にくつろぐヴィーナス》(1550年頃)は、2006年のプラド美術館展で展示されていた同主題の作品と比較した場合、ヴィーナスが子犬ではなく肩の辺りで顔を寄せているクピドを向いている点が異なりますが、共通の構図で理想化されていない現実的な姿の男女の様子を描いています。

ルーベンスが学び、ベラスケスもそのルーベンスと共に研究した盛期ルネサンスの巨匠ティツィアーノの作品《音楽にくつろぐヴィーナス》(1550年頃)は、2006年のプラド美術館展で展示されていた同主題の作品と比較した場合、ヴィーナスが子犬ではなく肩の辺りで顔を寄せているクピドを向いている点が異なりますが、共通の構図で理想化されていない現実的な姿の男女の様子を描いています。

また、ルーベンスとヤコブ・ヨルダーンスによる《アンドロメダを救うペルセウス》(1639-41年)も女性美の大家ティツィアーノへの傾倒を示す官能性にあふれたものでしたが、そこに描かれるアンドロメダの豊満な肉体や蠱惑的な顔立ちに見られるある種の通俗性には、突飛な連想かもしれませんが後年のルノワールを想起しました。

IV 宮廷

宮廷画家であるベラスケスの最も重要な仕事は為政者の肖像を描くことであり、その作品全体の8割以上が肖像画で占められているそうです。また、セビリアからマドリードに出てきたベラスケスが「王付き画家」の地位を得ることになったのも国王の肖像画を評価されたからであり、このコーナーはベラスケスの画業を眺め渡す上で最も重要なパートということになります。

ベラスケス《狩猟服姿のフェリペ4世》(1632-34年)は、狩猟休憩塔を飾るために制作された絵。質素な狩猟服姿のフェリペ4世の姿を描くこの作品は、肉眼で見ても描き直しの跡が確認でき、左膝の辺りや銃の先端の部分に上塗りがなされていることが明瞭であるほか、帽子も後から加えられたものであるそうです。しかし、それでもなおこの絵が素晴らしいのは、まだ30歳前後と思われる若き国王の表情からその責務を果たそうと覚悟を固める意思の力をまざまざと見てとれる点にあります。

ベラスケス《狩猟服姿のフェリペ4世》(1632-34年)は、狩猟休憩塔を飾るために制作された絵。質素な狩猟服姿のフェリペ4世の姿を描くこの作品は、肉眼で見ても描き直しの跡が確認でき、左膝の辺りや銃の先端の部分に上塗りがなされていることが明瞭であるほか、帽子も後から加えられたものであるそうです。しかし、それでもなおこの絵が素晴らしいのは、まだ30歳前後と思われる若き国王の表情からその責務を果たそうと覚悟を固める意思の力をまざまざと見てとれる点にあります。

また、当時ヨーロッパの宮廷では矮人を「慰めの人々」として身近に置くことが一般的に行われていましたが、そうした1人で王太子バルタサール・カルロスに仕えた障害を持つ少年をベラスケスが描いた《バリューカスの少年》(1635-45年)は、成人の矮人をその身体的特徴を強調するやり方で描いた他の画家の作品と大きく異なり、目線を少年の目の高さに合わせてごく自然な存在感の中に対象を描いていて、画家の公平で温かい眼差しを感じることができます。

このコーナーでは他にも、ベラスケスの《プレダ開城》にも通じる群像画《ジェノヴァ救援》(アントニオ・デ・ペレーダ:1634-35年)に見られるスペイン騎士道の栄光の称揚、ジュゼペ・デ・リベーラ《女の戦い》(1636年)の地に手をつき対戦相手の剣先に自分の死を見て呆然とする女性剣闘士の迫真など見応えのある作品が続きましたが、シームレスに続く「風景」のコーナーの次の一作がこの展覧会の白眉となります。

V 風景

スペイン絵画の伝統の中に「風景」は大きな役割を占めておらず、フェリペ4世がブエン・レティーロ宮殿に飾らせた多数の風景画は大半がイタリアやフランドルから輸入されたものでした。このコーナーにもそうした作品のいくつかが展示されていましたが、そうした輸入物を圧倒して重要なのは、ベラスケス《王太子バルタサール・カルロス騎馬像》(1635年頃)です。

スペイン絵画の伝統の中に「風景」は大きな役割を占めておらず、フェリペ4世がブエン・レティーロ宮殿に飾らせた多数の風景画は大半がイタリアやフランドルから輸入されたものでした。このコーナーにもそうした作品のいくつかが展示されていましたが、そうした輸入物を圧倒して重要なのは、ベラスケス《王太子バルタサール・カルロス騎馬像》(1635年頃)です。

この作品はフェリペ4世と王妃イサベルとの間に1629年に誕生した王太子を描くもので、ルバードという困難なポーズの馬は、この絵がブエン・レティーロ宮殿の中で唯一公式の政治空間であった「諸王国の間」の扉の上に飾られることにより、見上げる者にあたかもそこから飛び出してくるかのような視覚効果をもたらしていたと言われます。よってこの絵は前章「宮廷」に位置付けられてもおかしくないのですが、展覧会の主催者がここで強調しているのは、馬上で凛々しい表情を示し輝かしい未来を予感させる王太子の背後に遠く広がる山岳風景。これはマドリード郊外から遠望したグアダラマ山系の実写で、遠くなるにつれ青みが深まる空気遠近法が巧みに用いられており、風景画家としてのベラスケスの技を示しています。

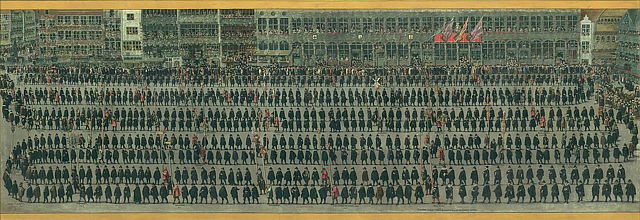

なお、この王太子は1646年に病(天然痘?)に倒れ17歳で世を去ってしまいました。フェリペ4世がどれほど深く悲しんだか、そしてベラスケスがその悲しみをどれほど強く共有したか、想像にかたくないのですが、そうした悲しいエピソードを横に置いてこのコーナーで楽しかった作品として、デニス・ファン・アルスロートの《ブリュッセルのオメガングもしくは鸚鵡の祝祭:職業組合の行列》(1816年)に触れないわけにはいきません。

この幅4mに及ぶ横長の画面の大半を埋め尽くす行列とそれを賑やかに眺める見物人たちの細密な描写は壮観で、思わずここに何人描かれているのかを数えたくなるほど。作品の内容は、ブリュッセルで毎年開催されるオメガングと呼ばれる宗教行事と射撃大会で見事鸚鵡の風見鶏を撃ち落としてみせた総督妃を讃える行事を兼ねたものの様子を総督夫妻が記念に描かせたものだそうです。

VI 静物

スペインで「ボデゴン」と呼ばれる静物画のジャンルは、いわゆる静物のみならず、そこに人物を添えて市井のひとコマを描き出す風俗画も含む幅広い内容を有していますが、とりわけブドウの房が暗闇に吊るされて透明感と輝きを示す神秘的な「ブドウの絵画」が好まれたそうです。

スペインで「ボデゴン」と呼ばれる静物画のジャンルは、いわゆる静物のみならず、そこに人物を添えて市井のひとコマを描き出す風俗画も含む幅広い内容を有していますが、とりわけブドウの房が暗闇に吊るされて透明感と輝きを示す神秘的な「ブドウの絵画」が好まれたそうです。

宮廷に入る前、セビーリャで修行を積んでいったベラスケスは、厨房を舞台としてそこに人物を置き後景には宗教場面を配した「聖なるボデゴン」を精力的に制作していた(逆に静物だけのボデゴンは制作しなかった)ことが知られていますが、プラド美術館はベラスケスの静物画を保有していないため、このコーナーは軽くスルー。

VII 宗教

宗教画は、スペイン美術の保守本流。ルターの宗教改革に対抗するカトリックの対抗宗教改革の進展の中で、カトリックの擁護者を自認していたスペインには、イタリア、フランドル、そして自国スペインの宗教画が豊かに蓄積されました。このコーナーで最初に紹介されるのは、ベラスケスがマドリードに赴く前、セビーリャで描いた《東方三博士の礼拝》(1619年)です。この中で左手前に跪くのはベラスケス自身、聖母は前年に結婚した妻フアナ、可愛らしい幼子イエスは生まれたばかりの娘フランシスカがモデルとなっており、理想化された聖家族ではなく、身近な実在の人物をモデルとした世俗的な雰囲気の中に宗教的主題を描く自然主義の制作手法はベラスケスの絵の特徴をなすものですが、この絵を描いた時点でまだ20歳だとはとても思えない、卓越した技量を感じます。

宗教画は、スペイン美術の保守本流。ルターの宗教改革に対抗するカトリックの対抗宗教改革の進展の中で、カトリックの擁護者を自認していたスペインには、イタリア、フランドル、そして自国スペインの宗教画が豊かに蓄積されました。このコーナーで最初に紹介されるのは、ベラスケスがマドリードに赴く前、セビーリャで描いた《東方三博士の礼拝》(1619年)です。この中で左手前に跪くのはベラスケス自身、聖母は前年に結婚した妻フアナ、可愛らしい幼子イエスは生まれたばかりの娘フランシスカがモデルとなっており、理想化された聖家族ではなく、身近な実在の人物をモデルとした世俗的な雰囲気の中に宗教的主題を描く自然主義の制作手法はベラスケスの絵の特徴をなすものですが、この絵を描いた時点でまだ20歳だとはとても思えない、卓越した技量を感じます。

ジュゼペ・デ・リベーラはスペインに生まれ、その副王領であったナポリで活躍した画家で、とりわけイタリアの無頼の画家カラヴァッジョの作品に見られるダイナミックな明暗の効果を発展させて成功を納めました。この《聖ペテロの解放》(1639年)はリベーラの円熟期の作品で、使徒行伝の逸話に基づき投獄されていた聖ペテロと彼を解放しようとする天使とを描いています。均衡と調和を重んじたルネサンス絵画とは異なり、明暗の強調と動的な構図によって一瞬を切り取る画風は、バロック絵画の特徴。天使の出現に驚いて身を起こす聖ペテロと羽を広げて宙に浮かび出口を指し示す天使との不安定な姿勢と表情が共にダイナミックな緊迫感をたたえ、見る者の心臓を鷲掴みにするほど。この絵の前で、しばらく立ち止まってしまいました。

ルーベンスの《聖アンナのいる聖家族》(1630年頃)も、マリアの幸福そうな若い母親としての表情、母子を大きく包み込むマリアの母アンナの慈愛に満ちた眼差し、背後から眼前の奇跡に困惑するヨセフが理想化されない親しみやすい家族像として描かれていて、この会場内においては通俗すれすれと受け取られかねないほどに自然な様子を示しています。なお、ヨセフが伝統的な白髭の老人ではなく壮年の男性として描かれているのは、対抗宗教改革の中でスペインに広まったヨセフ信仰を反映したもの。

ルーベンスの《聖アンナのいる聖家族》(1630年頃)も、マリアの幸福そうな若い母親としての表情、母子を大きく包み込むマリアの母アンナの慈愛に満ちた眼差し、背後から眼前の奇跡に困惑するヨセフが理想化されない親しみやすい家族像として描かれていて、この会場内においては通俗すれすれと受け取られかねないほどに自然な様子を示しています。なお、ヨセフが伝統的な白髭の老人ではなく壮年の男性として描かれているのは、対抗宗教改革の中でスペインに広まったヨセフ信仰を反映したもの。

図録の裏表紙にとられたこの作品はバルトロメ・エステバン・ムリーリョ《小鳥のいる聖家族》(1650年頃)で、画家の初期の代表作ですが、ヨセフ信仰をより強く反映した構図になっており、マリアは左奥で(まるで明治期の日本女性のような雰囲気をたたえて)慎ましく父子を見つめています。

これら充実した絵画群のほか、図録上は「VIII 芸術理論」という章が設けられ、貴重な美術書の数々が取り上げられていましたが、会場ではI章からVII章までの間に分散して配置されていました。これら美術書を除いて61点の絵画が展示された本展覧会は、厳選された絵画を丹念に配置して見る者の集中を途切れさせることがありません。ベラスケスを中心に置きつつ、これを媒介にしてスペイン美術の発展過程とイタリアやフランドルまでも射程距離に入れたプラド美術館の豊かな作品群(フェリペ4世の治下にあってはベラスケスがその収集責任者)の一端を示すこの展覧会の企画は見事で、買い求めたその図録は宝物になりました。そこに掲載された充実した論考は、後日しっかり読み通してみようと思います。

しかし、冒頭に言及した《ラス・メニーナス》をはじめとする数々の優品が所蔵され、展示されているプラド美術館には、やはり一度は足を運んでみたいもの。これまでスペインは縁遠い国のように思ってきましたが、この展覧会に展示された名作の数々が、そうした心の中のハードルをぐっと引き下げてくれたように感じました。

|

|

|

|

会場外の売店では、図録はもちろん、せっかくなのでワインも購入しました。エチケットに《王太子バルタサール・カルロス騎馬像》が用いられたこのワインも、後日味わっていただくこととします。