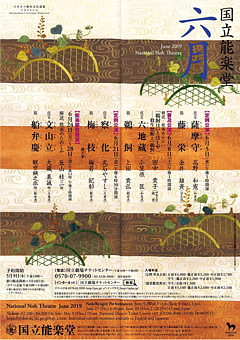

察化 / 梅枝

2019/06/21

国立能楽堂(千駄ヶ谷)の定例公演で、狂言「察化」と能「梅枝」。

国立能楽堂(千駄ヶ谷)の定例公演で、狂言「察化」と能「梅枝」。

梅雨の最中にあって、前庭の紫陽花のブルーが見事でした。

察化

和泉流の「咲嘩」が、大蔵流では「察化」。ただし大蔵流家元とその芸系を汲む家ではこの演目は「明治後廃止」とされ、それ以前の家伝等を伝える茂山千五郎家と山本東次郎家で上演されるとのこと。今日の丸石やすし師ほかの皆さんは茂山家系の狂言師です。

田舎に住む主は連歌の初心講の当番になったので、宗匠として招くべく都に住む伯父を連れてくるよう太郎冠者に命じます。さっそく都にやってきた太郎冠者は、見所を見渡しながら久しぶりの都見物をテンション高め・表情豊かに楽しんでいましたが、ふと伯父の顔も住所も知らないことを思い出します。めげない太郎冠者は「頼うだお方の伯父御のお宿はござらぬか」と呼ばわりながら総当たりで歩き回っていましたが、これを見掛けたのが「みごいの察化」(見乞い=欲しいものを見つけたら強引に奪い取る)と呼ばれる名高いすっぱ(詐欺や窃盗を事とする無頼)。「伯父御に会いたーい」と呼ぶ太郎冠者に声を掛け、現代の特殊詐欺もかくやと思われる手口を披露してまんまと伯父になりすましてしまいます。

二ノ松まで出て戻っての道行で主の屋敷へ戻った太郎冠者は、察化を二ノ松に待たせて主に復命。しかし、呼ばわっていたら伯父御が「ひょい!」と出たという太郎冠者の言葉に主は不審に思います。そこで太郎冠者の掲げる扇の骨越しに、二ノ松で待っている察化の姿を見た主は、口調を改めて太郎冠者に「ちょっと来い」。そこで主から、連れてきた男が察化であることを知らされた太郎冠者は「ぎょ!なに、すっぱでござるか」。それなら縄をかけようと息巻く太郎冠者に、事を荒立てることなくもてなして帰そうという主。すっぱをもてなすなんて、と抗議しかけて主にこっぴどく叱られた太郎冠者はすっかり恐縮しましたが、察化のところに戻ったときには態度が高飛車になっています。主とのやりとりを洗いざらいしゃべった太郎冠者は、人違いなら帰るという察化を強いて屋敷内に通して、主に「すっぱ!」と紹介しました。もうこの辺りで、太郎冠者は頭のねじが何本か抜けているらしいことがはっきりしてきます。

型どおりの挨拶の後、主は太郎冠者にもてなしを命じて自分は狂言座へ控えましたが、ここで察化を屋敷の中に案内しているうちに太郎冠者と察化はなぜかすっかり打ち解けてしまいます。これほど立派な館を持つからには何か趣味があるかと問う察化に、小鳥が趣味だ、その名は「ぐいす」。橋掛リでこれを聞いていた主は太郎冠者を呼び出し、鶯を「ぐいす」とは何事か、それに外聞よく鷹と言えと叱ります。そこで外聞よい鷹だと再び説明した太郎冠者は、その鷹が魚屋で干鯛、するめ、鰹節をとってきたと説明して察化が重宝な鷹だと大笑い。またしても主に呼び出された太郎冠者は「……今度はなにも粗相はなかったな?」と察化に確認したのですが、太郎冠者は台所に勤める「たか」という者と勘違いしていたために再び叱られてしまいます。

主は、これでは自分も恥をかくことになるから自分で出てもてなすので、お前は私の言うようするようにせよと命じ、太郎冠者がかしこまると、少しでも違ってはならぬと重ねて厳命。これがこの後のドタバタの伏線で、察化は太郎冠者にすっかり翻弄されてしまいます。まず主が「躾もないものを出しおきまして」と察化に向かってこれまでの不調法を謝ると、太郎冠者も自分のこととは考えずに一言一句、しかも口調を強めて繰り返し。慌てた主が太郎冠者に向かって扇で床を叩いて「やい!太郎冠者、お盃を出せ」と命じれば、太郎冠者は察化に向かって床を叩き、「やい!!太郎冠者」。お前に言ったのだと主が怒れば太郎冠者も負けずに察化に向かって怒って見せたため、主はいったん橋掛リに出て太郎冠者を叱り、あれはお客、盃を出せとはお前のことだと扇で肩を打ちました。痛い痛いとわめいていた太郎冠者、今度は察化を橋掛リに呼び出して肩を打ち、ここから舞台上は一気にカオスへ。主に耳を引っ張られた太郎冠者が痛い痛いと叫べば、太郎冠者は次の瞬間にふっと目線を察化に向けて同じようにその耳を引っ張り、主が察化を労われば太郎冠者も労わる。主が太郎冠者のいない場所へ連れて行こうと察化の腕を引けば反対側から太郎冠者も察化の腕を引き、主が太郎冠者を叱りつけると太郎冠者も察化を叱りつけるといった具合。

とうとうキレた主は怯える太郎冠者を投げ飛ばし、察化に向かって「おっつけ盃をもってくるからそこでゆるりとしていてくれ」と頼んで下がっていきました。察化はもう構わないでほしいと半泣きの状態になっているのですが、舞台上に音もなく倒れていた太郎冠者はややあってむくりと起き上がり、「だんだんむつかしうなってまいった」と真顔でぼやくと、主の叱声を口真似して察化を正面に投げ飛ばした上でやはり察化に「そこでゆるりと」と頼んで「忙しや忙しや」と去っていきました。最後に、一人正面に倒れた状態で残されていた察化がゆっくり立ち上がって「これは迷惑」とひとりごちて終了。

とても現代的な感覚で笑える演目で、随所に爆笑ポイントがあり、茂山系の明るく賑やかな芸風がぴたりとはまる感じです。しかし、この演目を重厚な山本東次郎家の芸風で演じたなら、それはそれでシュールなおかしみが出そうで、これまた興味深いものがあります。

梅枝

「梅枝うめがえ」は、2015年に観た「富士太鼓」の後日譚。「富士太鼓」は夫・富士を亡くした妻の狂乱の様子を描く現在能でしたが、「梅枝」は妻の夫への恋慕の情を描く夢幻能です。これら二作品の前日譚は、花園天皇(萩原院)の宮廷で催される管絃の会で、太鼓の役にはすでに天王寺の伶人(楽師)である浅間が任ぜられていたのに、住吉の伶人・富士がその役を望んで天皇の前で演奏を競うことになり、結局浅間が上であると判定されたものの、割込みを怒った浅間に富士が殺されてしまったという話。

最初に藁屋根を持ちくすんだ金色の引廻しを掛けた萩藁屋が大小前に置かれ、かすれたヒシギ、よく通る大小によって次第が奏されて、紺の着付に茶の水衣の着流僧出立のワキ/旅僧(福王和幸師)がワキツレ二人と共に登場し捨てても廻る世の中は、心の隔てなりけり

。名ノリによれば旅僧は甲斐の身延山から回国修行に出て摂津住吉に着いたとのことですので、法華宗ということになります。ワキの着キゼリフの前に作リ物の引廻しが外され、中には茶地に緑や金の歯、白い花を細かくあしらった落ち着いた色合いの唐織を着た前シテ/女(梅若紀彰師)。面は深井ですが、曇り気味にしているのか表情が暗く悲しげな印象です。にわかの村雨に宿を借りようとワキがシテに呼び掛け、ちょっとしたやりとりを経てお泊まりあれや旅人

となりました。そして、ここで白・橙の鞨鼓台が後見の手によって正先に据えられることで、舞台上は庵の屋内へと転換します。

鞨鼓台は白い枠に橙色のボウジを巻き付けた台に鞨鼓を乗せ、その正面に横棒を渡して向かって左側に舞衣・鳥兜を下げたもの。この太鼓と舞の衣裳は何かと問う福王和幸師の口調はいつにも増して重々しいものでしたが、ここでシテが語って聞かせたのが上述の富士と浅間の因縁話で、その言によれば内裏に管絃の役を争ひ、互ひに都に上りしに、浅間安からずに思ひ、富士を傷まつて討たせぬ

。ここでは浅間がどうして安からずに

思ったのかが説明されていませんが、この日の梅若流以外では富士この役を賜はるによつて

と役をとられた浅間が富士を恨んだかたちになっていて、「富士太鼓」での経緯とは逆になっているそうです。ともあれ、富士が死に、富士の妻も太鼓を打って夫を失った悲しみを慰めていたもののやがて空しくなってしまった、逆縁ながら弔ってほしいと言うシテ。ワキがゆかりを問うてもそれは遥かの古、思ふも遠き世語りの、ゆかりと言ふことあるべからず

と遠くを思う声音でいったんは否定したシテでしたが、重ねての謡でなぜ涙を流すのか、形見の太鼓や衣もあるではないかとワキに問われてついにシテは立ち上がって庵を出、また立ち帰る執心を、助け給へ

と地謡に謡わせつつ常座からワキを振り返るとその場で回ってかき消すごとくに失せにけり

。アシライの笛を聞きながら橋掛リを下がっていくシテの背中に、深い思いを感じました。

後見が鞨鼓台から舞衣と鳥兜を棒ごと外して下げたところで、アイ/所の者(茂山宗彦師)による間語リ。上記のように富士が討たれた理由の説明が錯綜気味なので、この間語リではすっきり説明がなされるのではないかと期待したのですが、この日の間語リではその点について、浅間が勝ち誰も富士を上手と呼ばなくなったのに浅間が富士を成敗したとしていて、唐突感が拭えませんでした(調べたところ、負けた富士がなおも「散々にいいなし」たので浅間が富士を討ったとする間語リがあるようです)。

この間語リの中で「住吉の楽人…………富士」と一瞬絶句しかかる場面があり、はらはらしました。えっ、そこ?と思うような場所ですが、それにしても後見がプロンプトしてくれない間語リが止まったらどうなるんでしょうか。

萩藁屋が下げられ、待謡は法華を讃え女人成仏疑いあるべからずと謡うもの。シテに対して深き執心を晴らして浮かみ給へや

と呼び掛ける地謡を聞いた後、後シテ/富士の妻の霊が登場しました。着用しているのは舞衣ではなく、白地に淡い金・緑・朱で雅楽の楽器の文様を描いた長絹に緑の長袴で、見惚れるほどに美しい出立です。緑の鳥兜の下の面は前シテと同じ深井ですがすっきり白く輝いて前場とは雰囲気が異なり、クリから始まるシテの謡もどこかきっぱりした印象です。

クセ舞は見事に優美ですが、そこで謡われるのは形見の狩衣と太鼓にとらわれて晴らせずにいる執心から助けてほしいと願う重いもの。懺悔の舞を舞って愛着の心を捨てるよう勧められたシテはいざいざさらば妄執の、雲霧を払ふ夜の、月も半ばなり

と高く美しく謡うと、ロンギの掛合いのうちに夜半楽、青海波、越天楽と雅楽の曲名を織り込みながら扇を使いつつ舞台を巡りますが、どの立ち位置にあっても鞨鼓台を意識しているように見えました。そして雅楽「越天楽」にルーツを持つ旋律で地謡が梅が枝にこそ、鶯は巣を構へ、風吹がばいかにせん、花に宿る鶯

と謡う間にシテは扇を懐に差し、鞨鼓台から撥を取り上げます。

ここから楽。ただし小書《越天楽》により太鼓入りの盤渉楽となります。穏やかに打ち続けられる太鼓や鼓、連綿とした高い旋律の笛の音の中を、シテが緩やかに舞台を巡り足拍子を踏んでゆくうちに、徐々に音圧が高まり、舞楽を意識させるシテの舞にも力がこもりました。しかし、「富士太鼓」の楽が夫の死を恨み狂乱する「修羅の太鼓」であるのに対し、この「梅枝」の楽に描かれるのは恋慕の情。やがてシテは鞨鼓台に向かうと太鼓を撥で打つ型を示し、さらに素早く回って足拍子を響かせ、最後にもう一度鞨鼓を打って面白や鶯の

と謡い始めます。鶯の声に誘われて花の蔭に来る(出典『白氏文集卷十八 春江』「鶯聲誘引來花下」)ように、御法に引き誘われて立ち舞う自らの姿をこれこそ女の夫を恋ふる、想夫恋の楽の鼓、うつつなの我が有様やな

と謡いつつ、シテはやはり気持ちを高ぶらせて両袖を激しく巻き上げ、やがて撥を捨てると左袖で顔を覆いました。

最後に富士の妻の霊は思へば古を語るは、なほも執心ぞ

との言葉を残して去るのですが、これはシテがついに執心を晴らすことができなかったということなのでしょうか?ともあれ、キリの謡を聞きながら橋掛リを下がっていくシテは、一ノ松で一度振り返ったものの、そこで留めることなく面影ばかり

を残して静かに揚幕の中に消えていきました。

配役

| 狂言大蔵流 | 察化 | シテ/太郎冠者 | : | 丸石やすし |

| アド/主 | : | 松本薫 | ||

| アド/察化 | : | 網谷正美 | ||

| 能観世流 | 梅枝 越天楽 |

前シテ/女 | : | 梅若紀彰 |

| 後シテ/富士の妻の霊 | ||||

| ワキ/旅僧 | : | 福王和幸 | ||

| ワキツレ/従僧 | : | 村瀨慧 | ||

| ワキツレ/従僧 | : | 矢野昌平 | ||

| アイ/所の者 | : | 茂山宗彦 | ||

| 笛 | : | 杉市和 | ||

| 小鼓 | : | 成田達志 | ||

| 大鼓 | : | 國川純 | ||

| 太鼓 | : | 前川光長 | ||

| 主後見 | : | 梅若長左衛門 | ||

| 地頭 | : | 角当行雄 |

あらすじ

察化

→〔こちら〕

梅枝

身延山の僧が摂津の国・住吉に辿り着く。村雨に宿を借りると、その家には似合わぬ立派な太鼓と舞の衣装。僧が家の主である女人に問うと、昔、宮廷の催しで太鼓の役を争った伶人・浅間に殺された伶人・富士の妻が、夫の形見である太鼓を打ちつつ寂しく世を去ったという謂れを語り、女人は自らを富士の妻の霊であるとほのめかして消える。僧が法華経を読み供養するうち、形見の装束を身にまとった富士の妻が現れ、越天楽の唱歌を謡いながら舞を舞うが、やがてその姿は夜明けと共に消え失せる。