空腕 / 二人静

No. 733 - 金春流能楽師 中村昌弘の会

2019/06/15

国立能楽堂(千駄ヶ谷)で「金春流能楽師 中村昌弘の会」。仕舞三番、狂言「空腕」、能「二人静」という番組です。中村昌弘師の会はこれが第四回で、私が参加したのは第二回の「船弁慶」以来これが二度目となりますが、他の会で「道成寺」「井筒」「熊野」も拝見しているほか、中村師が中心になって年に一度開催している講座(「船弁慶」「井筒」「高砂」)にも参加して、今ではその美声に惚れこんでいるところです。

|

|

「二人静」は正月七日、若菜を摘んで神前に供える日の出来事となっているので、ドレスコードは「白」です。自分は白髪で足りるかも?いやそれはさすがにないか、と思い返しワイシャツを着用して雪景色の一員となることにしました。

実際の天気の方は、梅雨の最中らしく雨です。中村昌弘師は自分で「私は気合が入ると雨が降る率が高い」とツイートしていましたが、そのとおりになりました。

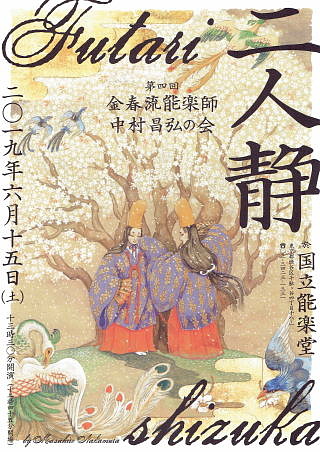

ロビーでは、和菓子の「二人静」が販売されていて、一つでいいかと思ったのですが販売している御婦人に「二つ揃って二人静」と勧められたために二つ買う羽目になりました。また、フライヤーの原画(三村晴子氏)も展示されていて雰囲気を盛り上げています。これを横目に見所に入ったところ、指定されている座席は正面席の九列目左寄りで、通路から何人かの膝をまたいで席についてみると、隣に座っていたのはなぜか旧知のマルヨ女史(中村昌弘師の熱烈なファン)でした。このあり得ないほどの偶然に、お互いにびっくり。

まず仕舞三番の最初に登場したのは、中村昌弘師の子息・千紘くんによる「邯鄲夢之舞」でした。昨年12月に子方で出演するはずだったのに当日の朝にインフルエンザを発症してしまい、そのリベンジということだったようですが、頑張りました。これから身体も覚悟も作られていく途上にありますから、お父さんの指導を得て大成してほしいものです。

金子直樹氏の解説をはさんで続く二番は、地謡一人による立合仕舞。金春流は山井綱雄師の地謡で中村昌弘師の「野守」、観世流から武田文志師を地謡に武田宗典師の「昭君」で、「二人静」が鏡写しのような舞ということから鏡にちなむ二曲が選定されています。「野守」の中村昌弘師は左手に開いた中啓を持ち、口を一文字に引き締め眦を決した表情で厳しく舞われました。最後に大地を踏み破り地獄の底に帰る場面での足拍子は、本当に床が抜けるのではないかと思うほど強いものでした。これに対し「昭君」の武田宗典師も、そのノーブルな顔立ちからは想像がつかないほど力強い謡が素晴らしく、さらに回転したり飛び返ったりと激しい動きの中で身体の軸がまったくブレないその重心の安定感に目を見張りました。これはすごい。一人地謡もかえってその気迫がストレートに伝わり、それぞれの曲が描く異界の緊迫感を存分に堪能しました。

空腕

一緒に登場した主(善竹大二郎師)と太郎冠者(善竹富太郎師)はいずれも福々しいルックスで、そこにいるだけで舞台上がほんわか。ことに太郎冠者の髪型は、なんとなく柿のへたを連想させてユーモラスです。主から翌日に振舞いをするために淀へ行って鯉を求めてこいと命じられた太郎冠者は、今からでは暗くなり物騒なので勘弁してほしいと渋りましたが、日頃腕立て(腕自慢)するのはこの日のためではないかと叱られて、重代の太刀を貸し与えられました。

ここから太郎冠者の一人芝居。日頃いらぬ空腕立てをしたのがまずかったとぼやいているうちにも日がとっぷりと暮れてしまい、太郎冠者の不安は募ります。まず東寺の出離れで出会った人影に怯えつつも勇気を奮って強がってみせましたが、これはただの杭。次に鳥羽畷では向こうに見える大勢の人影に慇懃に挨拶をしたものの、これも並木の松。怖いと思うからいろいろなものが人に見える、思い切ったなら行けないことはないと自分を鼓舞した太郎冠者でしたが、心配して様子を見に来た主の気配を大人数と勘違いした太郎冠者は刀を差し出して平服し、これを見た主は怒って太郎冠者を扇で打つと、太郎冠者は「ほよ!」と気絶してしまいました。

太刀を取り上げた主が戻っていった後で目を覚ました太郎冠者は、自分が死んでしまったものと勘違いしておいおいと泣き始めましたが、冥土は真の闇と思っていたのに月の光があたりを照らしだし、淀の城が見えてきます。冥土にまで淀・鳥羽があるとは思わなかった……などと言っていた太郎冠者も、ついに自分が生きていることがわかってうれしそうにぴょんぴょん飛び跳ねました。そこで太刀がないことに気付いて思案した太郎冠者でしたが、口調法(口先)でどうにでもなるだろうとたかをくくって主のもとへ戻ります。

帰宅した太郎冠者は「後ろから誰か追ってこないか」と気遣うふりをしてから、主に向かって武勇伝を仕方で語り始めます。使いの途上、東寺の出離れで大男の待ち伏せがあったので先手をとって声を掛けるとこそこそと逃げてしまった、と説明して「はーはーは!」と腹の底から高笑い。このとき主もにかっと笑顔を見せるものの、その目が笑っていないのがおかしいところです。次に鳥羽畷で2、30人も長道具で押し寄せたが、長さ十間の槍(!)を鼻先に差し出されたので穂先をじゃいじゃいと切って捨てたら蜘蛛の子を散らすように逃げてしまった、と言ってまたしても「はーはーは!」。さらに淀・鳥羽の間では7、80人も飛び金(弓矢)を持って押し寄せたが、飛んでくる矢をパラパラパラパラパラパラ(←すごい早口)と打ち落し、側の大木を脇に抱えて大音声で「遠からんものは音にも聞け、近くば寄って目にも見よ……」(←芝居がかって実に勇壮)と名乗ったところ斬り掛かってきたので自分も太刀を抜いて拝み打ち・車切り・蜘蛛手・かくなわ・十文字と斬りまくったものの、刀に焼きの良くないところがあったらしくぽっきと折れてしまったために刀を投げ込んで逃げ帰ってきた、と大法螺を締めくくりました。

全てお見通しの主は太郎冠者をねぎらった上で、良い太刀を求めたので見せてやろうと言って先ほど太郎冠者から取り上げた太刀を渡しましたが、「これへ下されい」という太郎冠者に渡すときの主の「心得た」という口調が明らかに「こやつ、どうしてくれよう」と言わんばかり。太郎冠者は先ほどの太刀であることに気付いたものの、主に見覚えはないかと迫られて見覚えはないと言い張ったところでついに主の堪忍袋の緒が切れ、さんざんに叱られてしまいます。その剣幕に逃れようとしても足腰がふらついて思うに任せない太郎冠者に向かって主は、日頃腕立てを言っているくせに後をつけたら人もいないところで命を助けてくれ、太刀を進上するなどと言っているから打ったのだと再び扇で打ち据えました。すっかり恐縮するかと見えた太郎冠者でしたが、太刀が折れたのは本当で、名刀ゆえに折れ口同士がつながって自分より先に帰ってきたのだろうと最後まで言い訳をして追い込まれました。

善竹富太郎師の一人芝居がとにかく最高。夜道を歩くときの心細さと屋敷に戻ってからの勇壮な仕方話とのギャップや呵々大笑するところでの主との表情の対比が実に面白くて理屈抜きで笑えました。しかしそれだけではなく、淀へ向かうときの日が暮れる様子や気絶から目を覚ました後に月が出てあたりが明るくなってくる情景の描写も巧みで、狂言の話術の妙を堪能させてくれました。

二人静

仕舞の間に行われた金子先生の話によれば、「二人静」の合舞についてはいろいろなエピソードがあるそうです。

- 十四世喜多六平太師は「だいたい電気が通じているわけでもないのだから、合う方が不思議」と書いている。

- 豊臣秀吉に召された金春太夫はこの曲を所望されて、自分に釣り合う技量を持つが極めて仲が悪かったもう一人の名人にやむなく共演を依頼。果たして舞はまったくシンクロしなかったが、さすがそれぞれに名人なだけにそれはそれでよい出来であったと伝わる。

- 観世流には小書《立出一声》があり、この場合クセ序ノ舞で静御前の霊は一ノ松で床几に掛かり菜摘女ひとりで舞う。菜摘女は静御前の霊に操られている態で、確かにこれはこれで一つの演出だと思うが……。

- 宝生流は徹底的に安全運転を目指すので「二人静」は現行曲から外されている(ただし宝生流でも「祇王」は合舞がある)。

私自身は、「二人静」を2013年と2014年に観ており、いずれも観世流でした(2013年のときは《立出一声》でしたが合舞あり)。今回は金春流ですが、流儀の違いはあまり意識せず、そこに表わされる静御前の思いを自然に受け止めようと考えて舞台に見入りました。

白い狩衣大口の神職姿のワキ/勝手明神の神職(大日方寛師)が登場して常座での名ノリの後に、その命を受けたアイ/社人(善竹大二郎師)の一ノ松からの「早く帰れ」という呼び掛け(アイの出番はこれだけ)に応じて、ツレ/菜摘女(中村昌弘師)が揚幕から登場しました。面は白さの目立つ小面で、着流しとした紅白段替りの唐織は先日の「熊野」で着用されたものと同じ?一セイで雪の吉野山の情景がしみじみと謡われ、ツレが神職のもとへ帰ろうとしたときに、揚幕が上がってシテ/静御前の霊(高橋忍師)が姿を見せずにのうのう、あの菜摘む人に申すべき事の候

と呼び掛けました。ツレの「私のこと?何ごとでしょう」という問い掛けに答えながら姿を現して二ノ松まで出たシテの姿はツレと同装、しかしその声はあたかも冥界から響くよう。菜摘女に対し「一日経を書いて私の跡を弔ってほしいと、あなたの主に伝えてほしい。そう言えば名乗らずとも私が誰かはわかるはず。疑いがあればわらわおことにつきて

名乗りましょう」と不思議な言伝を依頼して、地謡がゆっくり柔らかくかき消すように失せにけり

と謡ううちにシテは揚幕の中へと戻っていきました。

この辺りの一連のやりとりは、以前観た観世流の詞章ではシテがあまりにわらはが罪業のほど悲しく候へば

一日経を書いてほしいと求めたためにツレはあらおそろしの事を仰せ候ふや

とすっかり怯えてしまっていたのですが、この日の金春流の詞章にはこれらの言葉がなく、ツレはただただ不思議に思っている様子に見えました。

「ただいま」とワキのもとに戻ったツレは、早く帰れと言ったのになぜ遅くなったのかと咎めるワキに「不思議な様子の女」のことを語ります。どうしてその者の名を問わなかったのかと言うワキに、名を尋ねたところ「名乗らなくてもこのことを伝えてくれ(ればわかるはず)」と言われたのだがあまりに真しからずさむらいて

……と言ったところで、それまで脇座のワキに向いていたツレはすっと正面に向きを変えてなに真しからぬ、うたてやなさばかり頼み参らせて、くれぐれ申ししかいもなく、疑いをなしたもうぞや

。ここは静御前の霊が菜摘女に乗り移る場面ですが、すっと一瞬で人格が切り替わったので、観客はあらかじめここにその憑依ポイントがあることを知っていないと、何が起こったかをリアルタイムで把握することは難しかったかもしれません。しかし、その口調には芯が通ったようになり、憑き物の恐ろしさが漂います。

ともあれ、物怪がついて狂ったと驚いたワキの問いにツレ(に憑依した静)は「判官殿の身内」であると答え、佐藤忠信か?増尾兼房か?とのワキの問いにそれぞれの活躍のさまを遠く思い出すように思いを込めて語りながらも、いずれも違う、まことは自分は女であってこの山まではおん供申し、ここにて捨てられ参らせて、たえぬ怨みの涙の袖

と執心の由来を明かしました。ここに至ってワキは相手が静御前であることを悟って舞を所望し、静の言葉どおりに宝蔵にあった(という)かつての静の舞の衣装(詞章は「精好織の袴」と「秋の野の草の花尽しの水干」ですが実際は長絹と烏帽子)をツレに渡します。これをもったツレは後見座に下がりましたが、この少し前に後見座についた美人能楽師が抱えていた大きな風呂敷包みからも大口袴が取り出され、囃子方が時間をかけてアシライを奏するうちに姿を変えて立ち上がったツレの装いは、金の烏帽子に紫地の長絹(文様は金の垣根に露草?)、そして金春流ならではの緋大口。ここに、これもまたツレと同じ装い(ただし面も大口も少しくすんだ色合い)となったシテが現れました。

舞台上で向かい合ったシテとツレは、海を渡ろうと乗った船が暴風に吹き戻されて前世の罪を嘆くサシを謡いだし、やがて共に正面を向いてシオリをしてからクセとなりました。長大な二段グセで謡われるのは吉野の山奥へのつらい逃避行。その模様を描写するクセ舞でのシテとツレのシンクロ度は素晴らしく、舞の一致はもとより、足拍子の音も一つに重なって聞こえるほどです。さらに地謡が、頼朝に召し出されて舞うことを強いられた無念を謡う間に後見がやや下がり気味のツレの大口を直し、いよいよ序ノ舞へ。ここでも舞台を巡りながらの優美な合舞が展開しましたが、足拍子を二人で分けたり、シテとツレの位置が入れ替わったりしながら徐々に高揚していきます。そしてついに賤やしず賤のおだまきくりかえし

の同吟へ。ここで静の心は鎌倉若宮八幡宮の社前から雪残る吉野山の勝手神社に戻り、思い返せばいにしえも

と昔を振り返る様子になりながらシテはツレに寄り添って左手をツレの肩へ。しかし静の心は思い返せばいにしえも 恋しくもなき

と救いがありません。ここから数歩進んで左右に分かれ膝をつき、同時に向かい合ってから共に立ち上がってシテは橋掛リへ、ツレは常座へ。最後は静が跡を弔いたまえ

と願う謡を聴きながら、ツレがシテを見送る様子で留拍子を踏みました。

上述のとおり、完成度の高い合舞が観られた「二人静」で、素晴らしい出来だと思いました。この点は、終演後の懇親会に参加していた能評家の金子直樹氏も高く評価していたところです。前半での語りについてはご意見もあったようでしたが、私からすれば中村師の美声はやはりすてきで、目にも耳にも美しい舞台であったと思いました。もっとも、これは純粋に観る側の問題ですが、合舞になったところでどうしても二人の舞が合っているかというところにばかり目が向き、その舞が伝えようとする静御前の無念や義経への思慕を汲み取るところにまでは思いが至りませんでした。ここは、次に「二人静」を観るときの課題です。

なお、次回の中村昌弘師の会は2020年6月に「角田川」(他流では「隅田川」)の予定。大好きな曲であるだけに、今から楽しみでなりません。

配役

| 仕舞 | 邯鄲夢之舞金春流 | : | 中村千紘 | |

| 野守金春流 | : | 中村昌弘 | ||

| 地謡 | : | 山井綱雄 | ||

| 昭君観世流 | : | 武田宗典 | ||

| 地謡 | : | 武田文志 | ||

| 狂言大蔵流 | 空腕 | シテ/太郎冠者 | : | 善竹富太郎 |

| アド/主 | : | 善竹大二郎 | ||

| 能金春流 | 二人静 | シテ/静御前の霊 | : | 高橋忍 |

| ツレ/菜摘女 | : | 中村昌弘 | ||

| ワキ/勝手明神の神職 | : | 大日方寛 | ||

| アイ/社人 | : | 善竹大二郎 | ||

| 笛 | : | 杉信太朗 | ||

| 小鼓 | : | 鳥山直也 | ||

| 大鼓 | : | 亀井忠雄 | ||

| 主後見 | : | 本田光洋 | ||

| 地頭 | : | 金春安明 |

あらすじ

空腕

暮れ方、主人は太郎冠者に淀で魚を求めてくるよう言いつける。臆病な太郎冠者は主人の太刀を借りて出掛けるが、市中を出外れると、ちょっとした物影にもおびえ、人のいない闇へ太刀を差し出して助けを請う始末。あとをつけてきた主人がこれを見て太刀を取り上げ、扇で打つと太郎冠者は気を失ってしまう。やがて正気に戻った太郎冠者は帰宅して主人を呼び出し、淀へ行く途中大ぜいの賊に会い、さんざん戦ったが、太刀が折れたので逃げ帰ってきたとでたらめの武勇談を並べ立てる。事実を知っている主人は存分にしゃべらせたのちに、太刀を見せて太郎冠者の臆病ぶりを叱る。

二人静

→〔こちら〕