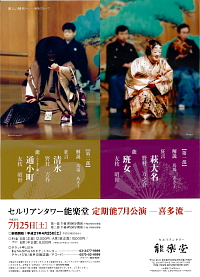

萩大名 / 班女

2009/07/25

久しぶりにセルリアンタワー能楽堂(渋谷)で、狂言「萩大名」と能「班女」。この能楽堂は昨年2月の「熊野」以来ですが、改めて見てみると、国立能楽堂と比べてずいぶんこじんまりしたものであることがわかります。見所の席数も少なく、橋掛リも短い様子。それだけに舞台が近く、親密な空間であるとも言えます。

久しぶりにセルリアンタワー能楽堂(渋谷)で、狂言「萩大名」と能「班女」。この能楽堂は昨年2月の「熊野」以来ですが、改めて見てみると、国立能楽堂と比べてずいぶんこじんまりしたものであることがわかります。見所の席数も少なく、橋掛リも短い様子。それだけに舞台が近く、親密な空間であるとも言えます。

まずは馬場あき子先生の解説から。「班女」は扇の能である、扇=あふぎは魂が会う、神が宿るといった意味合いから転じて愛の証として男女間で交換されるようになったもの、その真心の成就がこの曲の主題となっている、といったお話でした。

萩大名

訴訟事で都に長く滞在していた遠国の大名が帰国前にひと遊山しようと太郎冠者に行き先を相談すると、東山の清水観世音に行くついでに茶屋の萩庭を見に行ってはどうかと勧められます。ただし、その茶屋の亭主は客に当座を求めるとのこと。風流の道に暗い大名は「当座……とは何のことじゃ?」と怪訝そう。つまりは萩を読み込んだ和歌を作るということなのですが、そんな難しいことが必要なら茶屋には行かぬと大名は不服顔。そこで太郎冠者があらかじめ

七重八重九重とこそ思ひしに 十重咲き出ずる萩の花かな

という歌を用意したのですが、これすらも長過ぎて大名には覚えられません。それならと知恵者の太郎冠者は扇をとりだし、開きながら扇の骨の数で「七重八重九重……」と示します。最後の「萩の花かな」はどうする?という大名に、太郎冠者は自分の脛(はぎすね)を見せることにしました。サインが決まって準備万端の二人は萩の庭を訪れますが、庭を褒めようとする大名は白い備後砂(名物らしい)を豊後砂と聴き間違えたり干し飯を見るようじゃと即物的。庭石を見れば打ち欠いて火打石にしたらよかろう、ですし、白梅(はくばい)という言葉も知りません。その都度太郎冠者に「シーッ!」と制されるのは先日見た「二人袴」の父と聟の関係のようですが、ここでは偉いはずの大名が軽輩の太郎冠者にたしなめられるのがおかしみを呼びます。その都度神妙な顔をする大名が、また庭の奥をためつすがめつする様子に見ている方も「また何か見つけたのか?」とハラハラしてしまいますが、「あのつーっと向こうにかーっと赤う見ゆるは何じゃ?」と問うて、これが萩の花。またしても、白砂の上に赤い萩が散ったところが赤飯のようだと言って太郎冠者に怒られるものの、亭主は喜んで歌を所望します。ここで太郎冠者との会話。「今のをお聞きなされましたか?」「何を?」「当座」「とうざ?」「(イラついて)歌!歌!」これでハッと気付いた大名は自分も歌好きだと言いはするのですが、せっかくのサインを見ても「七重八重」と言うべきところを見たままに「七本八本」とやって、「今のは違いました」とその都度訂正する始末。とうとうキレた太郎冠者は「あのような人には恥を与えたがようござる」と帰ってしまいました。何とか十重咲き出ずる

までは進んでいた大名ですが、最後の七文字萩の花かな

が出てきません。ここまでを詠み直して最後はどうなるのかとわくわくしている亭主を前に、大名は立ち上がって微妙な間、そしていきなり「……さらば」と帰ろうとするので亭主は驚いて引き止め、ついには大名を引き回して、後を言わねば帰さないと迫ります。万事窮した大名は苦し紛れに「思い出した!十重咲き出づる、太郎冠者が向こうずね!」とやって亭主に「あのやくたいもない!とっととお行きやれ」と怒られて、しおれた様子で「面目もおりない」。

重々しい大名出立でありながら太郎冠者がいなければ何もできない大名の愚かしさが笑いのポイントですが、この大名にはそれなりの風格と田舎くささ、そして邪気のない大らかな明るさがあって、憎めません。太郎冠者とのコンビがまるでボケとツッコミのような、楽しい一番でした。

班女

世阿弥作の狂女物、現在能です。班女とは、前漢の成帝の寵妃班婕妤のこと。趙飛燕に寵を奪われたため、秋になって捨てられる夏の扇に我が身をたとえた怨歌行という歌を作ったことが『漢書』に記されているそうです。

最初に、女の姿のアイ/野上(現在の関ヶ原あたり)の宿の長が現れ(=狂言口開)、幼い頃から育ててきた遊女花子が、先に東下りの吉田少将と扇を取り替えて以来、現なくなって扇に眺めいるばかり。お客の相手もしなくなってしまったので、この上は花子を追い出すつもりだと述べて、花子を呼び出します。これに幕の中から小さく応えてゆっくりと出てきたのは、シテ/花子(友枝昭世師)。喜多流なので若い女性を示す小面をかけ、静かな、極めてゆったりとした出。アイはいらつく様子で、正中に下居したシテに野上を出て行くよう申し渡しますが、シテが何も言わずに扇を眺めていることに怒り、扇をとりあげてシテの前に叩き付け(るように置き)腹立ちや

と下がっていきました。シテは扇を静かに拾い上げて見つめ、深いところからの声色で謡い始めます。げにや本よりも定め無き世といひながら、憂き節繁き河竹の、流れの身こそ悲しけれ

。シオリをする様子のはかなさ、野上の里を立出でて

で立って目付柱を眺める姿のぞっとする程の美しさを舞台上に余韻として残しつつ、シテは中入しました。

ヒシギが入り次第。とりわけ亀井広忠師の大鼓が強烈な音圧を聴かせつつ、ワキ/吉田少将(宝生閑師)とワキツレ/従者二人が現れます。都をば霞と共に立ち出でて……

と能因法師の歌を引いて野上の宿に到着したワキは花子の消息を訪ねますが、ワキツレが聞いてきたのは長と不和になり今はここにはいないとの話。仕方なく、帰り来ることがあれば都へ知らせるようにと言いおいて、帰京します。この一連のワキとワキツレのやりとりの中で、プログラムにはさまれていた詞章では花子のことを「班女」と呼んでいますが、花子が班女と呼ばれるようになったのは少将を見送ってからのことなので、少将自身が「班女」と呼ぶのは理にかないません。実際、舞台上のワキやワキツレはここをあえて「花子」と呼んでいました。

一声でも手首のスナップで強靭な音を聴かせる大鼓に目と耳が釘付け。そしてシテは唐織の右肩を脱いだ狂女の姿で登場し、古今集の歌を引いた美しい詞章が続きます。貴船や三輪の明神に少将との再会を祈ったシテの一セイは、拾遺集の壬生忠見の著名な「忍ぶ恋」の歌恋すてふわが名はまだき立ちにけり 人知れずこそ思ひ初めしか

。ここから花子のつらい胸の内の吐露がシテと地謡によって抑揚豊かに謡い継がれますが、猶同じ世と祈るなり

と扇を前に祈る形のシテに対して、ワキツレがいかに狂女、何とて今日は狂はぬぞ。面白う狂ひ候へ

と心ない言葉を掛けます。この言葉は狂女物の定番の台詞で、「隅田川」でも同様の台詞が聴かれましたが、都に着いたばかりのワキツレがこう言うのは不思議。実は、この曲の古形では「都の者」が登場してシテに語り掛けていたのではないかと言われています。さて、このワキツレの言葉にシテは、たまたま正気でいる自分に狂えとはあまりなこと、そのようなことは言わないでくださいと懇願しますが、このときのあら悲しや、狂へとな仰有りさむらひそ

も、花子の心の高ぶりを伝えるように高く震える声で謡われました。せめて閨洩る月だにも、暫し枕に残らずして、又独寝になりぬるぞや

とシオリの間があって後、翠帳紅閨に

から始まるクセは初め着座のまま、さらにさるにても我が夫の秋より前に必ずと

で立ち上がり、常座から静かにシテ柱に近づき、背中で寄りかかると空を遠く見上げる形。そして金地に赤白緑の夕顔の扇を開いて、班女の故事に我が身をなぞらえながらの舞いグセとなった後、序ノ舞。ここを中ノ舞とする演出もありますが、花子の心情をしっとりと舞う序ノ舞が喜多流の解釈という話が冒頭の解説にありました。

さらに秋には戻ると言った少将を恨み、形見の扇より猶裏表有るものは人心なりけるぞや

と視点が扇にフォーカスしてきたところで、ワキの命を受けたワキツレがシテに扇を差し出すよう命じました。このときシテが謡う形見こそ今は仇なれこれ無くは 忘るる隙もあらましものを

は「松風」などにも出てくる定番の古今歌(読人知らず)。とは言うもののやはり扇を惜しむシテは、懐に扇を隠して人に見することあらじ

。ところがワキの草の野上の旅寝せし契の秋は如何ならん

にはっとしたシテはワキの方に向き直り、そこにはある予感めいた期待が見てとれました。ワキも夕顔の扇を開いてシテに示し、扇を取り替えて見つめ合って、ついに再会を果たします。扇を取り替えることの絆の深さを示す扇のつまの形見こそ妹背の中の情なれ

との地謡に乗って、シテは常座で留拍子を踏みました。

同じ狂女物でも「隅田川」のような救いのない話ではなく、花子の真情が最後に実を結ぶハッピーエンドのこの曲を、二人の人間国宝が格調高く、また艶やかに仕上げた舞台でした。

配役

| 狂言和泉流 | 萩大名 | シテ/大名 | : | 野村万之介 |

| アド/太郎冠者 | : | 竹山悠樹 | ||

| アド/亭主 | : | 深田博治 | ||

| 能喜多流 | 班女 | シテ/花子(班女) | : | 友枝昭世 |

| ワキ/吉田少将 | : | 宝生閑 | ||

| ワキツレ/従者 | : | 殿田謙吉 | ||

| ワキツレ/従者 | : | 大日方寛 | ||

| アイ/野上の宿の長 | : | 野村万作 | ||

| 笛 | : | 槻宅聡 | ||

| 小鼓 | : | 曽和正博 | ||

| 大鼓 | : | 亀井広忠 | ||

| 主後見 | : | 塩津哲生 | ||

| 地頭 | : | 粟谷能夫 |

あらすじ

萩大名

長らく在京している田舎大名が、太郎冠者の案内である庭園に萩の花見に出掛ける。即興で和歌を所望された場合を予想して、太郎冠者が聞き覚えの一首を教えるが、大名には覚えられない。そこで、太郎冠者が扇の骨や自分の脛など一句一句物になぞらえ、その場で密かに合図を送ることを決めておく。いざ庭園に着くと、大名はまず庭の景観を褒めるが失言を重ね、肝心の歌もしどろもどろ。呆れた太郎冠者が途中で姿を消した後、歌を最後まで読み終えよと亭主に催促された大名は、「萩の花かな」と言うところを「太郎冠者の向こう脛」と言ってしまい恥をかく。

班女

美濃国野上の宿の長は、遊女花子が吉野の少将をしのび、形見に取り交わした扇を眺めては物思いに耽ってばかりいて勤めに出ないので、宿から追放してしまう。花子は、はかない身の上を嘆き、あてもなく野上の宿を立ち出でていく。吉田の少将と従者は、東国からの帰途、再び野上の宿を訪ねるが、花子がいないので、もし戻ったら都へ上るよう伝言し、都へ着くとすぐ糺の下賀茂神社に参詣する。そこへ、今は班女と呼ばれている花子が物狂いの姿で現れ、神仏に少将との再会を祈る。少将の従者に舞い狂えと言われ、また、扇の事にふれられた花子は、古い詩や歌を思い出しつつ狂乱していく。花子は、捨てられた身の寂しさを述べ、静かに舞を舞う。やがて、その扇に気付いた少将は自分が持っている扇と花子の扇とを比べて、この女こそ自分が捜していた花子であると知り、再会できたことを喜ぶ。