浦島 / 玉井

2018/02/28

国立能楽堂(千駄ヶ谷)の企画公演で、狂言「浦島」と能「玉井」。この日は午前中に山梨県へ行っており、これが長引くようならリュックサックを背負ったまま国立能楽堂に向かうことも覚悟していたのですが、事情により登攀は短時間で終わってしまったので、いったん帰宅して入浴・着替えを済ませて落ち着いた姿で千駄ヶ谷に向かいました。

国立能楽堂(千駄ヶ谷)の企画公演で、狂言「浦島」と能「玉井」。この日は午前中に山梨県へ行っており、これが長引くようならリュックサックを背負ったまま国立能楽堂に向かうことも覚悟していたのですが、事情により登攀は短時間で終わってしまったので、いったん帰宅して入浴・着替えを済ませて落ち着いた姿で千駄ヶ谷に向かいました。

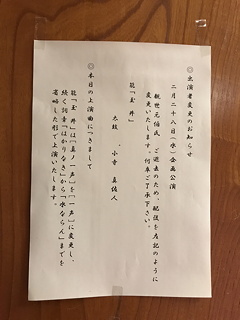

壁には太鼓方・観世元伯師逝去に伴う出演者変更のお知らせ。享年51。食道がんだったそうですが、まだこれから芸が花開こうという時期だったと思われます。ご本人も無念だったことでしょう。

壁には太鼓方・観世元伯師逝去に伴う出演者変更のお知らせ。享年51。食道がんだったそうですが、まだこれから芸が花開こうという時期だったと思われます。ご本人も無念だったことでしょう。

ここにもう一つ告げられていたのは能「玉井」の演出の変更で、真ノ一声を一声に変更し、続く詞章を一部省略するというものです。今回の「玉井」は能評家の村上湛氏が「演出検討」としてクレジットされており、小書《龍宮城》として常の演出に種々工夫を加えているそうですが、その影響でしょうか。

浦島

和泉流・野村又三郎家に伝わる番外曲「浦島」は、長らくの断絶の後に平成11年(1999)に復曲されたもの。私は2010年にこの曲を観ており、そのときのシテ/浦島は野村小三郎師、孫役はその子息である信朗くんでした。それから八年たってこの日、シテは小三郎改め又三郎師、孫はすっかり成長した信朗さんで、孫役の年齢の変化に伴い部分的に演じ方が変わってはいるものの、大筋は前回どおりです。

今回特に注目していたのは亀を模した黒い笠が揚幕へするすると去っていく仕掛けの解明ですが、やはり去っていくときに幕が部分的に引かれている様子が見えたので長い糸でつながれていたのは間違いないものの、しかし孫やシテが笠を手にとって持ち上げる場面でも糸らしいものが正面席後方からではまったく見えませんでした。よほど細くて丈夫な糸を使っているのでしょうか。

それにしても又三郎師の演技は見事です。冒頭の腰を曲げての登場のインパクト、孫との滋味あふれる会話では舞台上に温かい空気が流れ、提婆達多が十万の生きものの命を取る最後に亀を殺そうとして無間地獄に落ちたエピソードを床几に掛かって仕方で語る写実の迫力。黒ずくめの亀の精から受け取った玉手箱を開いて白い衣の下で老翁の面を外すと、背筋をぴんと伸ばしてすっくと立ち上がりスピーディーに回転。白い衣を取りのければそこにはにこやかな笑顔を見せる又三郎師の髭面があり、次の瞬間、素晴らしい高さの飛び安座で見所に息を呑ませました。最後は、浦島の若返りを言祝ぐ地謡に乗って今回は信朗さんとの颯爽とした連れ舞を舞ってから、足拍子で留めました。

玉井

観世小次郎信光作の脇能。題材となっているのは海幸彦・山幸彦の神話で、ちょうど先日足を運んだ「仁和寺と御室派のみほとけ」展でも若狭の古刹・明通寺に伝わる《彦火々出見尊絵》を見たばかりでしたから、実にタイムリーでした。

なお、今月の国立能楽堂の特集は「近代絵画と能」。プログラムの表紙にも描かれた青木繁《わだつみのいろこの宮》はまさに、彦火々出見尊(山幸彦)が隠れていた桂の木から姿を現して豊玉姫と対面する瞬間を描いたものです。

舞台上では、最初に大小前に一畳台とその上の朱色の小宮(龍宮)、さらに正先には桂の木を立てた井戸の作リ物が置かれてから、脇能の常道に従い置鼓(小鼓が奏し笛があしらう)が奏される中に彦火々出見尊が登場しました。天照大神の曾孫であると共に神武天皇の祖父にも当たる高貴な人物にふさわしく、その出立は唐冠、黒地に金襴の法被、白大口、腰に太刀。ワキ方の役ながらこの曲の準主役としてその役割が大きく、長身・イケメン・男性的な美声を兼ね備えた福王和幸師はまさに適役です。正中に立った尊は次第なしに直ちに名ノリ。兄・火闌降命(海幸彦)から借りた釣針を魚に取られてしまい、どうしてもそれを返せと迫られたために海中に探しに行こうとするところで、海の中なので道行もあっさりと広き真砂に着きにけり

となりました。

そこには瑠璃の瓦を敷いた皐門、そしてその前に井戸と湯津の桂の木。尊が木の下に立ち寄って暫く様子を見ようと脇座へ控えたところで、切り裂くような笛から、一転穏やかな大小。唐織着流の美しい女性二人、すなわち豊玉姫(梅若紀彰師 / 面は増)と玉依姫(川口公平師 / 小面)が左手に水桶を持って登場し、長命の効能を持つらしい玉の井を讃える謡を謡い交わしました。その様子を尊は身を隠して佇みながら見ていたところ、豊玉姫が井戸を覗き込むとそこに尊の姿が映っており、そこから尊と豊玉姫との問答となりましたが、豊玉姫は尊を容も殊に雅びやかなり、常人ならず見奉る

と一目惚れした様子です。尊が天孫であると知って驚く豊玉姫は、ここが龍宮海神の宮であることを告げると自らの名を名乗り、宮の中の父母に逢えば釣針の行方もわかるだろうと尊を誘いました。見つめ合う二人、見守る玉依姫とわかりやすい構図が舞台上に生まれてから、玉の井の作リ物は下げられ、尊は正中で床几に掛かり二人の姫は地謡の前に控えます。ここからクリ・サシ・クセとなって尊は龍宮に三年の時を過ごすのですが、詞章ではサシとクセは地謡と豊玉姫が交互に謡うことになっていて、内容的にもそれが素直であるのに、実際の舞台では豊玉姫の台詞を全て尊が引き取っていたのが不思議です。ともあれ、三年たって尊は帰国することになり、ここで小書《龍宮城》来序と共に宮の中へ、そして二人の姫もゆ〜っくりと中入。ワキ方が作リ物に入って装束を改めるというのは初めて見ましたが、解説によればこれは信光当時はシテ方とワキ方の区別が今ほど厳格に分かれていなかった事実からの着想

なのだそうです。

間狂言は「貝尽かいづくし」ですが、ほとんど説明不能の素っ頓狂な姿をした貝たち(頭上の被り物でそれぞれ栄螺・鮑・板屋貝・蛤・法螺貝であることがかろうじてわかります)が栄螺を筆頭にして登場し、栄螺が語る尊と豊玉姫のロマンス話に他の貝たちが「ふーん」と相槌を打ったり、おかめに似た面で紅一点であることがわかる蛤のお酌で酒を楽しんだり、♫酒はもと薬なり

と調子のいい小謡を謡いながら舞ったりと賑やかなことこの上なし。

貝の精たちが橋掛リを下がっていき、間狂言の間は留守にしていた地頭と副地頭も戻ってきて、出端の囃子に乗り、いずれも面を泥眼に替えた豊玉姫と玉依姫が龍戴、朱と金の舞衣、緋大口の出立で玉を持って登場すると、宮の引回しが外されて黒地に金の文様が鮮やかな狩衣姿の尊が床几に掛けた姿を現わしました。なんと高貴な……。そしていよいよ海龍王(梅若玄祥改め実師)が登場。白髪に白金の狩衣、白い鹿背杖、師の堂々たる体躯も迫力満点ですが、頭上の龍戴は頭から尻尾まで全長1mはあろうかという大物です。その海龍王が尊にくだんの釣針を渡し(尊は宮から一歩降りてこれを受け取り)、二人の姫の天女之舞へ。見事にシンクロした連れ舞で、たびたび袖を返しながらスピーディーに舞台上を舞い廻るさまは実に華やかです。いずれも妙なる舞の袖、玉の簪桂の黛、月も照り添ふ花の姿、雪を廻らす袂かな

とその美しさを賛美する地謡に続いて、海龍王による重キ舞働は重量感たっぷり。口をくわっと開けた牙悪尉の面もすさまじく、杖を突き、足を踏み鳴らし、緩やかな動きの中に王者の威勢が存分に示されます。

ついに尊が龍宮城をたって地上へ戻るときが到来し、キリでは詞章に沿った写実的な型が続きました。海龍王は宮から出てきた尊の袂に縋り

、五丈の鰐に乗せ(るところで尊はよいしょと足を上げる形を作り)、潮を蹴立て

て尊と二人の姫を橋掛リへ送り出します。最後は一人舞台に残った海龍王が常座で揚幕を見やりながら留拍子を踏んで、終曲となりました。

なんとも見どころの多い賑やかな曲で、装束も作リ物も美しく、凝った演出が楽しい曲でした。ワキ方ながら主役級の役割を果たした福王和幸師はこの人をおいて他にこの役は勤まらないだろうと思えるほどのノーブルさが期待どおりでしたし、後場での豊玉姫と玉依姫の連れ舞の美しさにも目を奪われました。しかし、やはり梅若実師の海龍王の圧倒的な存在感はさすがです。登場したのは後場だけ、台詞はといえば賓客の君の命に随ひ、海神の宮主釣針を尋ねて、天孫の御前に奉る

海神の宮主

重キ舞働海神の宮主

とこれだけなのですが、その朗々たる発声と所作ににじむ風格は、まさに王の名にふさわしいものでした。そしてこれら全てが相俟って、日本書紀に描かれた神話の世界がおおらかに再現されていたように感じました。

配役

| 復曲狂言 | 浦島 | シテ/浦島 | : | 野村又三郎 |

| アド/孫 | : | 野村信朗 | ||

| アド/亀の精 | : | 奥津健一郎 | ||

| 能観世流 | 玉井 龍宮城 |

海龍王 | : | 梅若実 |

| 豊玉姫 | : | 梅若紀彰 | ||

| 玉依姫 | : | 川口公平 | ||

| 彦火々出見尊 | : | 福王和幸 | ||

| 栄螺の精 | : | 野村又三郎 | ||

| 鮑の精 | : | 松田高義 | ||

| 板屋貝の精 | : | 藤波徹 | ||

| 蛤の精 | : | 奥津健太郎 | ||

| 法螺貝の精 | : | 野口隆行 | ||

| 笛 | : | 杉信太朗 | ||

| 小鼓 | : | 大倉源次郎 | ||

| 大鼓 | : | 國川純 | ||

| 太鼓 | : | 小寺真佐人 | ||

| 主後見 | : | 梅若長左衛門 | ||

| 地頭 | : | 観世喜正 |

あらすじ

浦島

→〔こちら〕

玉井

神世の昔、兄・火闌降命に借りた釣針を失った彦火火出見尊は、その行方を探して海底の都・龍宮を訪れる。門前の井戸に水を汲みにきた豊玉姫は井戸の水底に映った彦火火出見尊の姿を一目見て心を通わせ、その後三年間、尊は龍宮で楽しく暮らしたが、いよいよ地上に帰ることになる。貝の精たちが酒宴を張ったあと、威儀を改めた尊が姿を現し、海龍王も出現して失った釣針と共に潮満瓊と潮涸瓊を尊に捧げる。豊玉姫と妹の玉依姫が舞を舞い、海龍王も老龍の姿で威勢を示し、大鰐に乗って地上へ向かう尊と姫たちを見送る。