清経 / 鍋八撥

2018/08/17

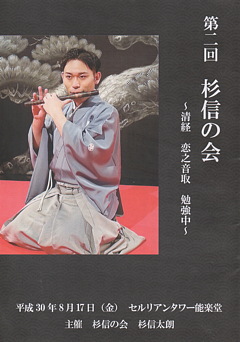

セルリアンタワー能楽堂(渋谷)で「第二回 杉信の会」。森田流笛方・杉信太朗師の自主公演で、先日読んだ『僕らの能・狂言』にも登場する同氏がやりたいと言っていたとおり、「清経」の「恋之音取」を奏するというのが眼目です。

セルリアンタワー能楽堂(渋谷)で「第二回 杉信の会」。森田流笛方・杉信太朗師の自主公演で、先日読んだ『僕らの能・狂言』にも登場する同氏がやりたいと言っていたとおり、「清経」の「恋之音取」を奏するというのが眼目です。

開演は18時半とちょっと早め。セルリアンタワーに着いたときはまだまだ明るい空でしたが、7月から続いた酷暑がこの日はずいぶん収まって着物で観能しようとする女性にとっては都合よく、涼しさすら感じるほどでした。

清経

世阿弥作の一場物修羅能「清経」は今から10年前に金春流で観ていますが、今回は上述のとおり《恋之音取》(流儀によっては単に《音取》)という小書がつきます。これは、シテ/清経の登場が常の型では地謡の詞章に乗って現れるところ、その代わりに笛方が地謡の前まで進み鏡ノ間に向かって座し、その笛の音に呼び出されるようにしてシテが登場するというもので、断続的に吹かれる笛の旋律に乗りシテが徐々に舞台へと近づく一対一の場面が15分間ほども続きます。なお『平家物語』には清経が月の夜心をすまし、舟の屋形にたちいでて、横笛ねとり朗詠してあそばれけるが、閑に経をよみ念仏して、海にぞ沈み給ひける

とあり、ここで言う「ねとり」とは今様の朗詠を始める前の音合わせのことのようです。

最初に切戸口から入ってきた囃子方、地謡とも薄い青色(大鼓の亀井広忠師のみやや濃い青)の長裃姿で、ついで現れたツレ/清経の妻(観世淳夫師)は紅入唐織に年季の入った様子の小面を掛け、静かに脇座に座しました。強い笛、大小による次第。狭いセルリアンタワー能楽堂の、それも一列目に座っているために、囃子方の音圧は絶大です。登場したワキ/淡津三郎(森常好師)は笠をかぶり段熨斗目の上に茶系の美しい素袍、白大口。首から経巻のような形のものを下げていますが、これが清経の遺髪ということになっています。一ノ松で立ち止まり、見所に対し斜めに背を向けた形で次第と名ノリ。さらに道行を経て舞台に進み、ツレに対する訪いと問答となります。

清経入水の報に打ちひしがれるツレに、ワキは首に下げていた形見を扇に乗せて渡してから中央に戻り着座。これに見入るツレの謡に続いて、地謡手向け返して夜もすがら、涙とともに思ひ寝の、夢になりとも見え給へ

と夜に移ろうとするところで、ワキが切戸口から下がると共に、笛方の杉信太朗師が笛を腰に差して両手をつき前へにじり出てきました。地謡の詞章は徐々に、そしてどこまでも、ゆっくりと、かつ低くなっていき、場面がツレの夢に入っていく様子を効果的に示します。その詞章の最後の枕や恋を知らすらん

に重なるように笛が入り、ここから《恋之音取》ならではのシテ/平清経(片山九郎右衛門師)の登場となりました。

以下のリストの数字は笛の独奏部を示しており、そこに舞台上の動きを書き留めてみました。それぞれのパートの間には長短さまざまの間が入り、シテが動くのは笛の音が鳴っている間だけ。無音のときにはシテも静止しています。大鼓と小鼓もこの間を通じてずっと鼓を膝の上に置いて微動だにせず、本来の笛の位置には後見としてついている杉市和師(杉信太朗師の父)が入っていました。

- 短い笛の独奏、その後に静寂。

- 半幕となり、シテの姿が下半分だけ見える。

- 幕が降りる。

- 再び幕が上がる。

- シテ、幕の前へ進む。その姿は梨打烏帽子におそらく中将面、黒髪を長く垂らし、厚板の上に黒に近い濃紺の長絹を肩脱ぎにしており、その文様は金色の桐と蝶。履いているのは穏やかな色合いの散紅葉文様の大口です。

- 二ノ松まで進む。

- シテは動かないが、すでにツレの存在を意識している。

- 左の袖を上げてシオリ。

- そのままの姿で一ノ松まで進む。

- 袖を下ろしてゆっくり一歩。

- 舞台へ進む。

- 常座に進み

うたたねに恋しき人を見てしより 夢てふものは頼み初めてき

(小野小町)と謡いだす。

「道成寺」の乱拍子にも似たシテと囃子方(乱拍子は小鼓)との一対一の応酬ですが、乱拍子のような対決色はなく、音の揺らぎの中にもの寂びた風情をたたえる笛が、清経の冥界からの来訪を穏やかに誘導するかのよう。見所もこの間、身じろぎもせず橋掛リと舞台との間で起きていることに見入っていましたが、ようやくシテがツレにいかに古人、清経こそ参りて候へ

と言い終わるかどうかというところへツレは不思議やなまどろむ枕に見え給ふは

と言葉をかぶせ、ここからは夫婦の恨み言の応酬になります。ついで、妻の恨み節を代弁する地謡を聴きながら舞っていたシテは、やがて正中で床几に掛かり、ここから地謡との掛合いで宇佐八幡で絶望的なお告げを得るまでを語った後、立ち上がって源氏に追い詰められていく様子を拍子を踏みながら舞いました(クセ)。ついにあじきなや、とても消ゆべき露の身を

と諦観に囚われたシテは、上記の『平家物語』に記されたとおり舟の舳板に立ち上がり、腰より横笛抜き出だし

と扇を笛のように口に当てて立つと、一瞬の高揚を示した後に合掌、足拍子を踏んで舟から落ち、海の底へ沈んでゆくさまを常座にがっくりと安座する姿で示します。

最後は、小書のためにツレとシテのやりとりはなくなり、そのまま左手の扇を盾とし右手に抜き身の太刀を持つ姿で修羅道における闘争の様子が描かれ続きましたが、入水に際し唱えた十念のおかげで仏果を得ていたシテは太刀を落としスピーディーに三度回りながら常座に戻ると、立ち尽くした姿で囃子方による留を待ちました。

前回観たときは、戦によって別れ別れになり(史実では妻が清経に同行することを妻の両親が拒んだとのこと)そのまま死に別れることになった若い夫婦の無念を余韻深く感じたのですが、今回はかなり印象が変わりました。小書《恋之音取》によりシテの登場が遥かに遠い修羅の底からとなると共に、ツレからシテへの問い掛けがいくつか省略されることになった結果、ツレの存在感はずいぶん小さなものとなり、シテの絶望と修羅の描写、そして実は救済されていたのだと明かす大団円へと焦点が移った感があります。地謡と囃子方のパワーも強力で、この能楽堂の小さな空間に暴力的なまでのエネルギーを充満させて圧倒的でしたが、その中を突き抜けてくる笛の艶やかな音色には救済の力を感じました。

笛方三流勢揃:鈴之段 / 鷺乱 / 安宅

休憩の後、若い杉信太朗師(32歳)の打って変わってたどたどしい(しかし好感のもてる)挨拶があり、引き続き笛方三流の競演となりました。一管「鈴之段」は一噌流・藤田貴寛師、一管「鷺乱」は藤田流で、当初は藤田六郎兵衛師の予定でしたが竹市学師が代演。さらに一調一管「安宅」は観世銕之丞師と大倉源次郎師を迎えて杉市和師。

それぞれの笛には個性があり、それが流儀によるものか個人の資質によるものかはわからなかったのですが、藤田貴寛師の強く吹き込むときの倍音の豊かさとどんどん熱を帯びていく力強さや、竹市学師の音色の柔らかさと細かいヴィブラートに心惹かれました。そして「安宅」の名人三人の演奏は、この近さのために鼓の胴鳴り、謡の身体の奥底からの発声の深みがダイレクトに伝わり、改めて音楽としての囃子・謡の奥深さを実感しました。

鍋八撥

最後は楽しく笑って帰っていただきたい、という杉信太朗師の言葉どおり、「鍋八撥」は楽しい一曲。前回観たのは和泉流・野村万作師で今回は大蔵流・山本東次郎師と流儀に違いはありますが、話の内容と運びはおおむね同じです。ただし、前回は脇狂言としての上演でしたので最初から舞台上に囃子方が居残っている状態でしたが、今回は途中で浅鍋売が目代を二ノ松へ誘い出し賄賂で籠絡しようとして断られる間に切戸口から杉信太朗師が入ってくるという演出がなされていました。

それにしても驚くのは、山本東次郎師(浅鍋売)と山本則重師(鞨鼓売)の身体能力の高さです。まだ40代の則重師が棒を巧みに振り回し、ダイナミックな連続側転で舞台から狭い橋掛リを下がってゆけるのはまだしも、80歳を過ぎた山本東次郎師がリズミカルな笛に乗って舞台上をぴょんぴょんと片足跳びし、さらには床をごろごろ転がって鍋をばりんと割っても息を荒くすることなく、涼しい顔で呵々大笑したのにはびっくりしました。

この日の公演は、これでめでたく終了です。若い杉信太朗師が自主公演をプロデュースし、名人と言われる能楽師たちがこれを盛り立てる様子は、見ていて気持ちの良いものでした。彼に限らず、若手能楽師たちの意欲的な取組みを応援していきたいものです。

|

|

配役

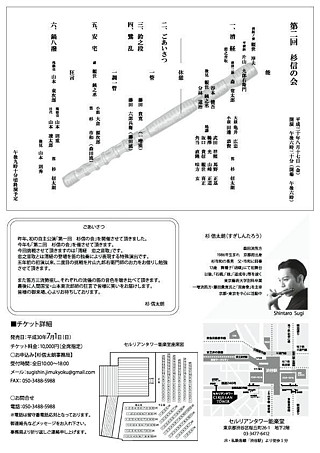

| 能観世流 | 清経 恋之音取 |

シテ/平清経 | : | 片山九郎右衛門 |

| ツレ/清経の妻 | : | 観世淳夫 | ||

| ワキ/淡津三郎 | : | 森常好 | ||

| 笛 | : | 杉信太朗 | ||

| 小鼓 | : | 田邊恭資 | ||

| 大鼓 | : | 亀井広忠 | ||

| 主後見 | : | 観世銕之丞 | ||

| 地頭 | : | 観世喜正 | ||

| 一管一噌流 | 鈴之段 | : | 藤田貴寛 | |

| 一管藤田流 | 鷺乱 | : | 竹市学(藤田六郎兵衛代演) | |

| 一調一管 | 安宅 | : | 観世銕之丞 | |

| 笛 | : | 杉市和 | ||

| 小鼓 | : | 大倉源次郎 | ||

| 狂言大蔵流 | 鍋八撥 | シテ/浅鍋売 | : | 山本東次郎 |

| アド/羯鼓売 | : | 山本則重 | ||

| アド/目代 | : | 山本凜太郎 | ||

| 笛 | : | 杉信太朗 | ||

| 後見 | : | 山本則秀 | ||

あらすじ

この日の笛方三流勢揃の中で、藤田流は宗家の藤田六郎兵衛師が出演する予定でしたが、当日になって竹市学師に交代することがアナウンスされ、不思議に思っていました。ところが、実は藤田六郎兵衛師は肝臓ガンにかかって療養中であり、残念ながら8月28日に亡くなったことを後日の報道で知りました。御冥福をお祈りします。