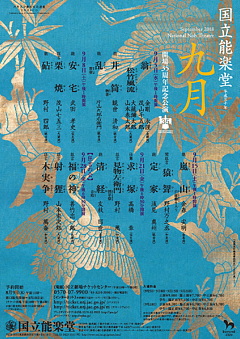

翁 / 井筒 / 乱

2018/09/05

国立能楽堂(千駄ヶ谷)の開場35周年記念公演で、「翁」「井筒」「乱」。

国立能楽堂(千駄ヶ谷)の開場35周年記念公演で、「翁」「井筒」「乱」。

この日は会社を早退して午後1時からの「翁」に間に合うようにダッシュ。とにかく「翁」上演中は見所への出入りが禁じられるのが決まりですから、1分足りとも遅れるわけにはいきません。

翁

本日の「翁」は、金剛流宗家・金剛永謹師が勤めます。能にして能にあらず、「翁」ならではのぴんと張り詰めた完全な静寂の中、狂言方の千歳が面箱を捧げ持って現れ、ついで直面の翁大夫、風流千歳、三番三、囃子方、後見、地謡の順に揚幕から橋掛リに進みます。ここで「風流千歳」というのは、晴れの催しの際に限って「翁」に差し挟まれる狂言方の特別演式「狂言風流」の一つ《松竹風流》に伴うものです。

とうとうたらりたらりら

と金剛永謹師の重厚な声音による謡が始まると、能楽堂全体が能楽発祥以前の太古の呪術的な世界へと引き戻されていくよう。千歳之舞、千歳二之舞を経て、この間に白式尉面(弥勒作)を掛けた翁が舞台中央に進み独り謡うちはやふる、神のひこさの昔より、我がこの所久しかれとぞ祝ひ

の圧倒的な力!さらに眼目となる天下泰平国土安穏の、今日のご祈祷なり

はフォルテシモとなり、気のせいかどうか、このとき暗く落とされていた照明が明るさを増したように感じました。続く翁之舞もまた重厚無比。強靭な足拍子が続き、最後の足拍子を踏むときに翁が片足を上げた状態で示した揺るぎない静止がもたらす威圧感には息を呑みました。

翁帰りに続いて、ここから「松竹風流」。紺白・金緑と配色の異なる装束に冠り物を戴いた竹の精と松の精が登場して、一ノ松と二ノ松に立って君が代の、久しかるべきためしには、竹の齢も千代かけて、松も万代延びぬらん

。橋掛リまで出向いた風流千歳との問答の後に舞台に進んで、松竹共にその長寿ゆえのめでたさを語り、橋掛リ上にずらっと居並んだ風流地謡(総勢10名の黒い集団)による御代の長久を言祝ぐ謡に乗って連れ舞を舞い納めました。

松の精と竹の精が舞い終えて退場したのち、それまで後見座で気配を消していた三番三が常のとおりに登場しましたが、揉之段での大鼓の咆哮、千歳との応酬に見る裂帛の気合、そして黒式尉面(伝文蔵作)を掛けての鈴之段での憑依ぶりと、この芸能が生まれたときから時を超えて引き継がれてきた原初の高揚がこの日の国立能楽堂の舞台上でも見事に再現されていました。

井筒

シテは観世宗家・観世清和師、大小に亀井忠雄師と大倉源次郎師、笛は森田流・杉市和師。作リ物の井筒は丈が低く、角に立てられたすすきの位置はシテから見て右手側となっています。

ワキの福王茂十郎師の渋く深みのある名ノリが、『伊勢物語』の故事を懐かしむ僧の旅路の傍観者の立場へと見所を自然に誘って、やがて舞台上では唐織着流出立の前シテ(面は節木増)とワキとの問答となりました。梅若実師が率いる地謡は、茫々と古びた在原寺の情景をゆったりと描写し、正中で床几に掛けたシテと共に風吹けば沖つ白波龍田山 夜半にや君がひとり行くらん

(詞章による。以下同じ)の挿話を語り、さらに時を遡ってのクセでいっそう緩やかなテンポとなって筒井筒井筒にかけしまろがたけ 生いにけらしな妹見ざる間に

比べ来し振り分け髪も肩過ぎぬ 君ならずして誰かあぐべき

とこの曲の根幹をなす美しい歌の応答を謡います。

小書《物著》により中入リはなく、囃子方がアシラううちに後見座に下がったシテは初冠を戴き美しい紫の長絹をまとって太刀を佩き、再び舞台中央へ。亡き夫(在原業平)を思う寂しさに夫の形見の直衣を身にまとったシテの序ノ舞は美しく、万感の想いに満ちたものでしたが、その途中、シテが井筒の前でふと舞を止めてうつむき、ゆっくり膝をつく場面に漂う絶望にも似た寂寥感に観る者も胸を締め付けられます。さらに、立ち上がって再び舞い始めたシテが頭上に巻き上げた右袖で面を隠しながら舞台上を巡る姿にはすっかり感情移入させられ、目頭が熱くなるのを感じました。ついに舞を終えて懐旧の心を胸にシテは地謡寺井に澄める、月ぞさやけき

で右手の扇ですすきを払って井戸を覗き込んだ後、いったん下がったシテは再び筒井筒の歌を地謡と共に謡うものの、そこで生ひにけらしな

という地謡の言葉に老いにけるぞや

と流れ去った時の長さを思います。感極まって井戸に駆け寄ると膝をつき左肘を井桁に乗せ、すがりつくような姿で井戸の底を見込み、間。

見れば懐かしや

やがて立ち上がってシオリを見せたシテは、両袖を前に合わせ扇で面を覆って舞台上に沈み込んだ後、夜明けを告げる地謡のキリの詞章を聴きながら橋掛リへと去っていき、一ノ松で振り返ると左袖を返して静かに留拍子を踏みました。

乱

この日最後の曲は、祝儀曲「猩々」の特殊演式である「乱」。小書《置壺》により正先に酒を入れた壺の作リ物が置かれ、冒頭にワキが長い背景説明をしたところで背中に挿していた銀色の柄杓を壺の上に置くと、下リ端の囃子に乗ってシテが登場します。シテの出立は赤頭、猩々面(龍右衛門作)、赤と金の着付けの上にクリムト風(?)に豪華な唐織(白菊文様)の壺折、そして赤地に金の波文様の半切という赤尽くし。そしてシテと地謡による応酬の後、シテは柄杓をとって左手の扇に酒を受け、数歩下がって一気飲み!ここから中ノ舞を経ずただちに舞事「乱」に入りました。

長大な「乱」は、はっきりと緩急がついた囃子に乗って抜キ足や流レ足がこれでもかというくらいに繰り返されましたが、ダイナミックな動きなのに舞台を踏む音は一切せず、架空の存在であるはずの猩々が酔いのままに波の上を戯れ遊ぶ姿が写実的に描写されていて、その浮遊感の面白さは見飽きることがありません。それでもついに足を前後にクロスさせて舞台上に安座したシテは、ワキに対し汲めども尽きぬ酒壺を与えた後に立ち上がってふらふらと下がって見せましたが、最後に常座でユウケン扇を示した後の留拍子は、それまでの無重力感を振り捨てた、重く力強いものでした。

このように、厳粛な「翁」から入り、複式夢幻能の頂点に立つ鬘物「井筒」を経て、祝祭感に満ちた切能「乱」まで、半日ながら充実した観能となりました。これからも国立能楽堂での観能を続けて、少なくとも50周年までは、ここ千駄ヶ谷に通い続けたいものです。

配役

| 翁金剛流 | 翁 | : | 金剛永謹 | |

| 三番三 | : | 茂山千五郎 | ||

| 千歳 | : | 茂山忠三郎 | ||

| 松竹風流大蔵流 | 松の精 | : | 大藏彌太郎 | |

| 竹の精 | : | 山本泰太郎 | ||

| 風流千歳 | : | 善竹富太郎 | ||

| 後見 | : | 大藏彌右衛門 | ||

| 風流地謡 | : | 山本東次郎 他 | ||

| 笛 | : | 槻宅聡 | ||

| 小鼓 | : | 曽和正博 | ||

| 脇鼓 | : | 森貴史 | ||

| 脇鼓 | : | 曽和伊喜夫 | ||

| 大鼓 | : | 安福光雄 | ||

| 太鼓 | : | 桜井均 | ||

| 主後見 | : | 金剛龍謹 | ||

| 地頭 | : | 松野恭憲 | ||

| 能観世流 | 井筒 物著 |

前シテ/女 | : | 観世清和 |

| 後シテ/紀有常の娘 | ||||

| ワキ/旅僧 | : | 福王茂十郎 | ||

| 笛 | : | 杉市和 | ||

| 小鼓 | : | 大倉源次郎 | ||

| 大鼓 | : | 亀井忠雄 | ||

| 主後見 | : | 木月孚行 | ||

| 地頭 | : | 梅若実 | ||

| 能観世流 | 乱 置壺 |

シテ/猩々 | : | 片山九郎右衛門 |

| ワキ/高風 | : | 宝生欣哉 | ||

| 笛 | : | 竹市学 | ||

| 小鼓 | : | 幸清次郎 | ||

| 大鼓 | : | 柿原崇志 | ||

| 太鼓 | : | 小寺佐七 | ||

| 主後見 | : | 山階彌右衛門 | ||

| 地頭 | : | 観世銕之丞 | ||