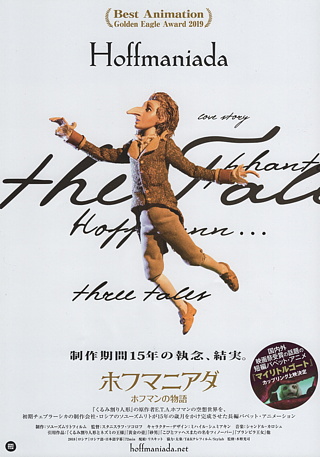

ホフマニアダ ホフマンの物語

2019/04/05

恵比寿の東京都写真美術館で、モスクワのソユーズムリトフィルム・アニメーションスタジオ制作の『ホフマニアダ ホフマンの物語』(スタニフラフ・ソコロフ監督)を見てきました。チェコの人形アニメーションはこれまでいくつも見ていますが、こちらはロシア。同スタジオが制作した作品としては『チェブラーシカ』『霧につつまれたハリネズミ』などが有名だそうですが、あいにくこれらは未見です。ではなぜこの『ホフマニアダ』を見ようと思ったかと言えば、『くるみ割り人形』の原作者である幻想作家E.T.A.ホフマンを題材としている点に惹かれたからにほかなりません。

2003年の制作開始から完成までに諸事情から15年の歳月を要したというこの作品は、ロシアのGolden Eagle Award 2019でBest Animationを受賞。ストーリーはホフマンの『黄金の壺』をベースとし、そこにホフマンの伝記と『くるみ割り人形とネズミの王様』『砂男』などを織り込んだもの。その詳細は会場で販売されていたプログラムの中の「解説」に説明されていますが、簡略化したあらすじは次のとおりです。

ホフマンの回想の中で、自身の若い頃の姿であるエルンストは書記として働きながら屋根裏部屋に住んで音楽家を目指していた。エルンストの目の前に突然開ける夢想の世界で、『黄金の壺』の主人公である学生アンゼルムスはニワトコの木の下で蛇娘ゼルペンティーナに恋をする。その父親の枢密文書官リントホルストは、アトランティスという精霊界を追放され人間界にいるサラマンダーである。アンゼルムスは上流階級の娘ヴェロニカや実は機械人形であるオリンピアの魅力に囚われた結果、リントホルストの館での筆写の仕事をしくじり魔女の呪いによってガラス瓶に閉じ込められてしまうが、罪を悔いゼルペンティーナへの忠誠を誓うことで、『黄金の壺』の最終第22章ではアトランティスで恋人との至福の生活を得る。

このように本作は、ホフマンが自身の作品の登場人物たちと共に現実世界と空想世界を彷徨い続けるという、ホフマン文学の世界観を体現したストーリーを、パペットとセットを用いて映像化した作品です。

19世紀初頭のドイツの町を再現したセットやそれぞれに個性的な登場人物たちの造形は、それだけで芸術作品といってもよい出来栄えで、さらにそれらが丹念なアニメーションによって命を吹き込まれ、身振り手振りと共によく喋り、表情(!)を変えながら演技を続けます。主人公のエルンスト / アンゼルムスの夢想家然とした表情や砂男コッペリウスや魔女の異形、空を飛ぶリントホルストの風格、魅惑的なゼルペンティーナ、つんとすました表情のヴェロニカ、浮世離れした反応を示すオリンピアなど、どの登場人物も極めつきに個性的。扉や分厚い本の重み、楽譜の軽さなども巧みに表現されていることにも感嘆しましたが、劇中劇のようにして姿を見せた「くるみ割り人形」「ウンディーヌ」も含めホフマンが創造した登場人物たちが勢揃いしてホフマンを祝福するクライマックスのシーンでは50体ものパペットが動きます。この現実と夢想が溶け合うエンディングは、なんだかじんと胸に響きました。

パンフレットの制作メモによれば、一体を制作するのに1ヵ月半かかるパペットを衣装が変わるごとに新たに作り、その結果ホフマンだけで八体。さらに上映時間1分につき1ヵ月の作業時間を要するとのことですから、どれだけの労力がこの作品に投じられたかを想像すると気が遠くなりそうです。エンドロールでは制作風景が紹介されていましたが、その中でも人形たちが勝手に生命を得て動き出しているように演出されていて楽しくなってきました。

全編のどの瞬間を切り取っても魅力的でしたが、ところどころ画面の解像度が落ちているように見えたのは、長期間にわたった制作過程の影響なのでしょうか?その点を割り引いても、魅力溢れるこの作品を鑑賞した1時間半ほどの時間は、至福のひとときでした。ホフマンは若き日のエルンストを回想し、エルンストはあらゆる瞬間に人目もはばからず夢想の世界に遊ぶという二重構造になっているので、あらかじめ「解説」で予習をしておかないとどこかで迷子になる恐れあり。しかし、迷子になってストーリーを見失ったことを口実にもう一度本作を見に行くというのも、案外よい考えかもしれません。

それにしても、後述する映画『ホフマン物語』(もとはオペラ)も含め、本来は物語の作者であるホフマンが物語の主人公になるというのが、ホフマンという人物の不可思議さです。これを機に『黄金の壺』や『砂男』を読むと共に、ホフマン自身についても少し掘り下げて調べてみようと思いました。

……というわけで手に入れた『黄金の壺』の解説(大島かおり氏)によれば、ホフマンには魔法使いじみたやせっぽちの小男、怪鳥のくちばしのような大きな鼻、ひとをおどろかす奇矯な仕草、激情のままに顔面神経をひきつらせての百面相、夜ごと飲んだくれては寸鉄ひとを刺す皮肉や冗談を連発する

という同時代の証言があり、ナポレオン戦争の混乱の時代の中で芸術を志す若者は、下級役人の職にありつくか、家庭教師に雇われるかして、糊口をしのぐしかなかった

ために、下積み司法官の職を失職してからは音楽で食いつなぐという貧乏のどん底であえぐ長い年月を送っている

ものの、後に音楽家としてはオペラ「ウンディーネ」がベルリンの王立劇場で長期公演が行われるほどの成功を収め、司法官としてもベルリン大審院の判事として名を残した、ということです。こうしてみると、これら史実としてのホフマン像(特に若い頃のそれ)が、本作でのエルンストの造形にかなり忠実に反映されていることがわかります。

『ホフマニアダ』の上映の前に、約11分の短編『マイリトルゴート』が上映されました。これは、東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻出身の見里朝希氏が同校卒業制作として作った人形アニメーションです。題材となったのはグリム童話『オオカミと七匹の子ヤギ』で、見た目にも可愛らしいフェルト人形が使われているので、予備知識がないと子供向けかと誤解しそうです。しかし……。

オオカミの腹を割いて食われてしまった子ヤギたちを必死に救い出そうとする母ヤギの姿をオオカミの胃袋の中から見上げるショッキングな場面から、この作品は始まります。なんとか子ヤギたちを掻き出してみたものの、最初に食われてしまった子ヤギのトルクはすでに消化されてしまって見つかりません。母ヤギはトルクの代わりに人間の子供を無理やり連れてきて家に押し込めると、そこには消化されかかって毛皮がまだらにはげた子ヤギの兄弟たち。やがて母ヤギのいないうちに家に押し入ってきたのは人間の子供の父親でしたが、その異様に熱烈な抱擁を子供が拒絶したとたんに父親の姿はオオカミに変貌しました。子供が追い詰められているのを隠れて見ていた子ヤギたちは合体ロボのようになって子供を助けようとしますがあえなく蹴散らされ、もはや絶体絶命と思われたとき、帰ってきた母ヤギがオオカミの背後からスタンガンで一撃!最後は童話のとおり腹に石を詰められたオオカミが池に沈み、子供は子ヤギたちと共に母ヤギのもとで暮らすことになります。

オオカミの腹の中で溶けて骨だけになったトルクや、生還したものの見るも無残な姿になっている子ヤギたちの姿にヴィジュアル的にまずぎょっとさせられますし、憑かれたように人間の子供を引き立ててトルクに仕立てる母ヤギ、「本当にトルクお兄ちゃんなの?」とゾンビ姿で問い詰める子ヤギ、スマホの明かりを手に家に押し入って子供を見つけ抱きしめながら押し倒す父親、といった具合に登場人物(?)たちもどこかエキセントリックで怖いものがあります。そして、実は子供の腕にも青あざのようなものが点在していて、そこに父親による虐待の痕を見ることができます。その一筋縄ではない奥深さが評価されてこの作品は各方面で受賞するなど高い評価を受けており、私も率直に「これはすごい」と思ったのですが、間違えて幼い子供がこの作品を見たらトラウマになる可能性あり。要注意です。

また同じスクリーンで一日に一度、1952年の映画『ホフマン物語』が上映されており、ついでというと失礼ですがこちらも見てきました。これはオッフェンバックのオペラを映画化したもので、主人公の詩人ホフマンが、歌う人形のオランピア、ヴェネツィアの娼婦ジュリエッタ、瀕死の歌姫アントニアと次々に恋に落ちるものの何れも破綻するという筋書きです。

出演者はホフマンとアントニアがオペラ歌手、その他はバレエダンサーで、歌はもちろんアテレコですが、フレデリック・アシュトンの振付になるダンスは見ごたえあり。ホフマンの遍歴を幻想的に描くこの映画の古き良きミュージカル映画のテイストがすてきでしたが、この映画の紹介はこの程度にとどめておきます。