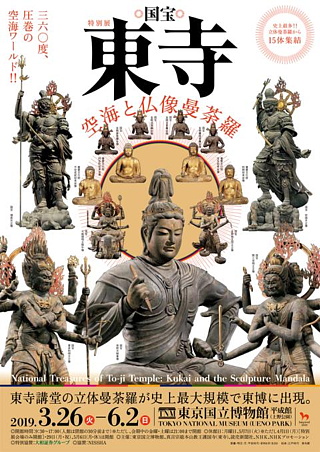

国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅

2019/05/04

東京国立博物館(上野)で「国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅」。

東京国立博物館(上野)で「国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅」。

平安京羅城門の東西に建立された洛中二寺のうちの一つ、東寺が空海に下賜されたのは弘仁14年(823)のこと。高野山下賜の7年後のことで、以後、この東寺が真言宗の総本山となりました。この東寺には昨年7月1日に足を運んでおり、そのときに講堂の立体曼荼羅も拝見しているのですが、この展覧会ではその21体の仏像のうち15体が上野にお出ましになるほか、後七日御修法ごしちにちみしほの道場再現と国宝・両界曼荼羅図(西院曼荼羅)が展示されるということなので、これは見逃せないとゴールデンウィーク半ばの一日、少し遅めの時間帯に足を運びました。

空海は、その師・恵果の教えるところに沿って「密教は奥深く、文章で表わすことは困難である。かわりに図画をかりて悟らない者に開き示す」と述べています(『御請来目録』)。両界曼荼羅図や立体曼荼羅もこの文脈の中で作られ、用いられたもの。これらを含むさまざまな仏教美術品が東寺に豊かに伝わっているのも、この密教の考え方によるものだそうです。今回の展覧会でも、それら仏教美術品の中からこれでもかというくらいの国宝がやってくるので、てっきり長蛇の列ができていて入場するにも一苦労するかと思ったのですが、実際には待ち時間なしで平成館に入館することができ、展示室内もこの手の展覧会としては比較的ゆったり目。おかげで貴重な文物の数々をじっくりと拝見することができました。

第1章 空海と後七日御修法

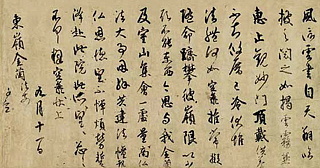

定跡どおり東寺のあらましと空海の事蹟を解説した後で、ここでの最初の見ものは《風信帳》(国宝)です。

能書家としても知られる空海の真筆。最澄にあてた書状(812年または814年)で、その冒頭の「風信雲書自天翔臨」という書出しからその名がとられており、最澄から比叡山に招かれたものの登山を果たせておらず、むしろ最澄に高尾山寺(神護寺)へ来訪してもらいたいと述べる内容です。長く行草体の手本として尊ばれてきたそうですが、1200年もの間この手紙が大切に伝えられてきたことにも畏敬の念を覚えます。

このコーナーでは巨大な《真言七祖像》(国宝)も目を引きました。インド・中国において真言密教を確立した7人の祖師(金剛智・善無畏・不空・恵果・一行・龍猛・龍智)の姿を縦2m余、横1.5m余の絹地に1人ずつ描いたもので、そのうち前五幅は《御請来目録》(展示期間外ですが以前見ています)にも記されているように空海が唐から持ち帰ったもの、残る二幅は日本で作製されたものです。空海の師・恵果が与えた五祖が中国における密教相承の系譜を示すものであるのに対し、空海はインドの密教僧二祖を加えて日本への密教伝播の流れをインドにまで遡らせていることになります。

また、これも唐から持ち帰られた《金銅密教宝具 金剛盤・五鈷鈴・五鈷杵》(いずれも国宝)を前段に置いて、広い区画を用いて「後七日御修法」の道場が再現されていました。経典の意味を説くばかりであるそれまでの仏教に対し、経典に従って修法を行い効験を得るのが密教であるとする空海にとっても最も重要な修法が、空海の願いにより承和2年(835)に始められた護国修法である「後七日御修法」で、元日から正月七日まで神官によって行われる前七日節会に続き八日から十四日にかけて行われるもの。もと宮中真言院(室町時代に途絶えた後、江戸時代からは紫宸殿)で行われ、明治時代から東寺灌頂院で行われるようになり、そこでは実際に《金銅密教宝具》が用いられているそうです。長方形の区画の向かい合う短辺の壁に曼荼羅図が各一幅掛けられ、その前に壇を設けて宝具が並べられていました。さらに、祈禱に際して掛けられた《五大尊像》《十二天像》(いずれも国宝)のうち不動明王・軍荼利明王と閻魔天・羅刹天・水天・風天を拝見することもできましたが、《十二天像》を曼荼羅図の背後の回廊的なスペースに掲示するその展示の仕方にはレイアウト上の苦労が窺えました。これらは大治2年(1127)の火災でオリジナルが焼失したため新たに作られたものの、鳥羽院のめがねにかなわず描き直すことになったといういわくがあり、院政期の美意識を表現するものとされています。

第2章 真言密教の至宝

このコーナーの最初に左手の壁に沿って展示されていたのは灌頂儀礼で用いられた《十二天屏風》(国宝)。もともと灌頂の際に僧が面や装束をつけて行道を行なっていたものの、装束などが紛失したためにこれに替え略儀として屏風を立てるようになったもので、この屏風は建久2年(1191)制作です。この日は六曲一双の甲帖が展示されており、全身を炎に包まれた火天や杖の先の皿に人の首を乗せた閻摩天の姿がアバンギャルドだと思いましたが、全体としてはスピーディーな描線に淡彩、寒色系の色目といった点が特色なのだとか。しかし、このコーナーの白眉は部屋の奥の壁に掲げられていた両界曼荼羅図です。

会期中交代で展示される両界曼荼羅図は、西院曼荼羅・甲本・元禄本の三種類。空海が師・恵果から授かった曼荼羅は実用の中で損傷が進んだために早い段階で模写が制作され、甲本(1191年)はその二世代目(オリジナルから見て孫にあたります)、元禄本(1693年)は四世代目にあたり、一方、この日展示されていた西院曼荼羅(9世紀)は空海系統ではないものの、図録で見る限りむしろ甲本よりも状態の良い美品です。

そもそも曼荼羅とは何か。簡単に言えば密教経典が解く仏の世界を図像化したものということになりますが、7世紀から8世紀にかけてインドで別々に成立し中国に入った「大日経」と「金剛頂経」の世界観をそれぞれ表す胎蔵界曼荼羅と金剛界曼荼羅の二つを合わせた両界曼荼羅が日本では親しまれてきました。いずれも大日如来が説法を行う宮殿を描いたものですが、胎蔵界曼荼羅が中心に大日如来を起きその智慧が四方に広がるさまを示しているのに対し、金剛界曼荼羅は九つに区画されたうちの中央の成身会に大日如来などの五仏とその眷属などを置いて基本図像としたのち、他の区画にその別の姿や省略形などを組み合わせて悟りに至る道筋を描くもの、との説明がなされていました。

……といった難しい話はいずれ図録の解説などで勉強することにして、会場ではこの《西院曼荼羅》の膨大な世界観に圧倒されるばかり。金剛界曼荼羅の成身会の図像プランがどのように構成されているかを解説する数分間の映像作品が近くのモニターで上映されていましたが、この9分の1区画の四角形の外枠の白い部分に大変な数の仏様が描かれていることを知って驚嘆しました。

第3章 東寺の信仰と歴史

続く部屋で伎楽面を連想させる《十二天面》《八部衆面》などを見た上で、いよいよ展示スペースの反対側の半分にある仏像コーナーへ。その入り口で迎えてくれたのは、身長2mほどもある威風堂々の《兜跋毘沙門天立像》(国宝)です。8世紀の唐の作品で、もともと羅城門の楼上に安置されていたものが門の倒壊に伴い東寺に移されたとの記録があるそうですが、地天女の両手の上に立ち、鳥を表した冠、裾の長い金鎖甲を身に着け、目尻が吊り上がった両目と歯を見せる口元の表情がちょっと変わっていてインパクト十分。こんなのに楼上から見下ろされたら、後ろめたいところがある者は羅城門をくぐることができないかもしれません。

続く部屋で伎楽面を連想させる《十二天面》《八部衆面》などを見た上で、いよいよ展示スペースの反対側の半分にある仏像コーナーへ。その入り口で迎えてくれたのは、身長2mほどもある威風堂々の《兜跋毘沙門天立像》(国宝)です。8世紀の唐の作品で、もともと羅城門の楼上に安置されていたものが門の倒壊に伴い東寺に移されたとの記録があるそうですが、地天女の両手の上に立ち、鳥を表した冠、裾の長い金鎖甲を身に着け、目尻が吊り上がった両目と歯を見せる口元の表情がちょっと変わっていてインパクト十分。こんなのに楼上から見下ろされたら、後ろめたいところがある者は羅城門をくぐることができないかもしれません。

第4章 曼荼羅の世界

この《兜跋毘沙門天立像》の右脇をすり抜けて入ったスペースには、獅子・象・馬・孔雀・迦楼羅にそれぞれ坐している《五大虚空蔵菩薩坐像》(重文)が丸い台の上に隊形を組んで整列していました。もとは彩色が施されていたそうですが、今は黒漆一色の重厚な拵え。いずれものっぺりしたお顔立ちとデフォルメされた動物たちの姿が特徴的です。これらは9世紀に唐で制作され、空海の孫弟子である恵運が帰国する際(847年)に持ち帰ったものだそう。毎度思うことですが、これらの大きな木造を破損なく中国から日本へ運搬する技術が一千年以上前に確立していたというのはすごいことです。

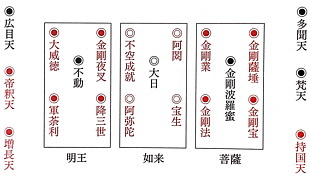

そして、いよいよ本日のメインイベント。東寺講堂の立体曼荼羅の再現です。その全体構成は中央に五仏、向かって右に五菩薩、左に五明王、右端に梵天、左端に帝釈天、そして四方に四天王ですが、上述のとおり、今回はそのうちの15体がやってきています(下図赤字)。また、これらのうち五仏の全てと金剛波羅蜜菩薩は後世の補作ですが、その他は当初のままとのこと。これもまたすごい。

昨年の東寺拝観の際に拝見しているとはいえ、それぞれのお姿を360度見て回ることができるというのはやはりなかなかないこと。わくわくしながら、立体曼荼羅ルームに足を踏み入れました。

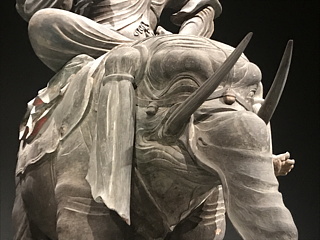

まず最初に足を運んだのは、一体だけ写真撮影がOKとされている《帝釈天騎象像》(承和6年(839):国宝)です。

四面四臂で鵞鳥上の蓮華座に乗る梵天に対し、こちら帝釈天は象の上にすっきりと騎乗し、四天王を従える武神らしいきりりとした面立ち。2011年の「空海と密教美術展」でも間近にそのお姿を拝見してはいますが、こうしてぐるりと周囲を回りながら撮影までできてしまうというのは、時代が変わったものです。

あれやこれやと角度を変えて写真を撮りまくってから、残る仏像を一体一体丹念に見て回りました。まずは左半身を前に踏み出して忿怒の形相も凄まじい《持国天立像》、そしてその姿を反対の端から顔を横向けて遠く静かに見やるかのようなすらりと直立した《増長天立像》。また、多面多臂の異形の姿が恐ろしい明王たちの中でも、足の下に異教徒であるシヴァとパールヴァティの夫妻を激しく踏みつけている降三世明王がインパクト抜群で、その背後に回ってみると首のうしろにも恐ろしい顔が拝観者を見下ろしていました。一方、冠を戴きそれぞれに異なる印を結びながら蓮華の上に坐している菩薩たちの美しい姿に見惚れ、東寺講堂で本尊大日如来の周囲を囲む四如来像の穏やかな悟りの表情に癒されて、会場を出ました。

こと仏像を(美術品として)拝見するだけなら、京都へ行って東寺の講堂を訪れる方が本来の空間配置の中に身を置けるのでよいに決まっているのですが、こうした機会に展示に添えられた解説や図録を読んで学習することによって、漫然と眺めていたものの向こう側にある作り手の宗教的意図に思いが及ぶようになるのは、やはり貴重な体験です。とはいえ仏教美術は学べば学ぶほど奥が深く、いつになれば満足のいく体系的理解に到達するのかわかりませんが、諦めずにこうした展覧会を学習の機会ととらえて足を運び続けたいものです。

|

|