鐘の音 / 橋弁慶

2019/12/20

国立能楽堂(千駄ヶ谷)の定例公演で、狂言「鐘の音」と能「橋弁慶」。

先月に引き続き「演出の様々な形」との副題のもと、異なる流儀・小書による「鐘の音」「橋弁慶」を見比べるという趣向です。

鐘の音

先月の「鐘の音」は大蔵流茂山千五郎家、今月は和泉流野村万蔵家。筋書きは同じなので細々と話の流れを追うことはせず、違いを述べることにします。まず太郎冠者が鎌倉に着いて回る寺々やそれぞれの鐘の音が異なり(下図)、さらに鐘の撞き方も違っていて、先月は下手から(何か拾ったものを放り投げるような動きで)撞いていましたが、今月は普通に上からぶら下がっている撞木の紐を引く形。ただし勢いをつけて柱に向かって放つかと思いきや反対の舞台側に撞木を放り出していたのは、これが正しい鐘の撞き方なのかしらん?さらに、先月は寿福寺では石を投げ、極楽寺では法師が撞く音を聴きといった具合にバリエーション豊富でしたが、こちらは全て太郎冠者が鳴らした音。ただし極楽寺では禁制のところを人が見ていないからと撞いて見たら破れ鐘だったというオチがあり、そしてそれぞれの鐘の音に対する太郎冠者の感想は、寿福寺=たいていの音、円覚寺=薄い音、極楽寺は論外で、そして先月同様に太郎冠者が絶賛し二度まで撞いた建長寺の鐘の音は「冴え冴えとした音」だということです。

戻ってきた太郎冠者が主に叱られて逆ギレ(正先まで出ずに常座でそっぽ)し、主に打擲されてしまうところまではおおむね同じですが、今月は仲裁人は登場せず、一ノ松まで逃れた太郎冠者は一人反省し、主は有興人(風流人)なのでこの話を謡にしてご機嫌を直そうと思い付き舞台に戻って謡いだすという流れです。それぞれの鐘の音に「諸行無常、是生滅法、生滅滅已、寂滅為楽」と涅槃経の偈をあてるのも同じですが、この謡を聞いて立ち扇を開いた主が太郎冠者を許すかと思いきや、結局「何でもないこと、しさりおれ」と叱り留め。まあしかし、これで元の家に戻ることを許されたということなのでしょう。

こうした表向きの違いがまずは目立つところですが、改めて見比べてみると、今月の和泉流がシンプルに太郎冠者の失敗がもたらすおかしみに焦点を絞っているのに対し、先月の大蔵流では主の息子の成人を祝う祝祭感が通底しているところにそれぞれの特徴があるように思えました。

橋弁慶

先月の「橋弁慶」は観世流で小書は《笛之巻》、今月は金剛流で《替装束》《扇之型》。前場の内容がまったく違ってきますが、今月の方が常の型です。

無音のうちにシテ/武蔵坊弁慶(金剛永謹師)がトモ/従者(宇髙竜成師)を伴って登場。シテは強い僧体を表す沙門帽子(キリスト教のビショップを連想)を戴き、漆黒の水衣に模様大口の出立。トモは素袍上下出立で右手に太刀を持っています。正中に進んだシテは、その低く太い声色で名乗ってから、今夜より十禅寺へ参ろうと語って従者を呼び出しましたが、従者は、昨夜五条の橋で年の頃十二、三ばかりの幼い者が小太刀で人を斬り廻っており、その様子は鳥蝶のようで討とうにも神変不思議、都広しと言えどこれ程の者はありますまいと御参りを止めようとしました。この話に驚いたシテはいったんは参詣を見合わせようとしたものの、すぐに強い口調でいやいや、きつと物を案ずるに、弁慶程の者が聞き逃げしては叶ふまじ

と思い返し、自ら化生の者を平らげようと今夜の参詣を決意します。地謡が夕べ程なく暮れがたの、雲の気色もひきかへて、風凄まじく更くる夜を

と不穏な気配を舞台上にみなぎらせるうちに、シテは常座で今や遅しと待ちかねる気概を示してから、早鼓を背に聞きつつ橋掛リを下がっていきました。

シテとトモがいなくなった舞台に入れ替わりに現れたのはアイ/早打(炭光太郎師)。一連の経緯を語った後に、自分も弁慶の供をしなければならないが化生の者は自分のような弱い者に取り付くだろう、行きたくないものだ、まずは屋敷に行って様子を見ようと語ったところで、脇正から揚幕を見やってすでに弁慶が一人で出立した後であることを知って手のひらを返すように手柄を上げられないことを残念がってみせました。このアイ一人が立チシャベリとなる間語リ(和泉流)も、先月の二人のアイによる寸劇(大蔵流)とは大きく異なるところです。

一声、幕が上がってしばらくの時間がたってから進み出てきた子方/牛若丸(廣田明幸くん)は、白い鉢巻、朱の着付の上に白い薄衣をまとい白大口。常座で例のさても牛若は、母の仰せの重ければ、明けなば寺に上るべし

と、少し投げ出すような感じの謡い方でしたが、よく通る声を張り上げました。ところで考えてみると、先月の《笛之巻》によって前場に母・常盤御前が牛若丸を諭す場面があればこの母の仰せ

の意味が理解できますが、この常の演出では、ここでいきなり牛若丸が登場するために母の仰せの重ければ

と言われても何のことやらわからないのが不思議です。

続く夕波の、音更け過ぐる夜嵐に、声立て添ふる、秋の風

は観世流では子方、この日は地謡。以下の詞章も流儀の違いによりところどころ異なりますが、大筋では先月の展開をなぞります。秋の夜の景色に浮き立つ心で五条の橋の橋板をどんどんと踏み鳴らし、鞍馬寺に戻る前にもうひと勝負と牛若丸は脇座の近くに直立して太刀を真っすぐに立て、その柄の先を口元に当てた姿で通る人をぞ待ち居たる

。

再び一声、次に登場したシテは姿を変えており、白い頭巾に面は小癋見(若狭守・作。プログラムには《替装束》により直面ではなく「長範頭巾に長霊癋見」となると書かれていましたが、実際に着用されたものは異なっていたようです)、遠目には判然としませんが袷法被を肩上にし白地に金襴の模様大口で、著たる鎧は黒革の、黒糸縅の大鎧

という詞章とは裏腹に、子方共々白っぽい清浄な色調に見えました。しかしながら一ノ松で長刀を振るい手に立つ敵の、恋しさよ

と腕を撫する姿はやはり豪胆な弁慶そのもの。その姿に気付いた牛若丸は正中まで様子を見に行ってすはや嬉しや人来たる

と薄衣を頭上にすっぽり被って脇座近くに戻りました。

舞台に進んできたシテも牛若丸の姿に気付いて常座で長刀を構え、ゆっくり近づいて薄衣の下に二度までも長刀の先を差し入れましたが、女の姿であることで引き下がります。すると牛若丸は彼をなぶりて見ん

と言って、常座から脇座方向へ進むシテの進路に大小前側からクロスするコースをとり、シテの背後を横切るタイミングでドンと拍子を踏むと長刀の柄元を蹴り上げ角まで進んでから橋掛リに逃れました。

すは、痴れ者よ物見せん

と悪鬼の如き声で激怒するシテに対し、牛若丸は被いた薄衣の下で開いた扇を、一ノ松から勾欄越しに舞台のシテへと投げました(がシテ柱に当たってしまいました)。宗家に対し扇を投げつけるとは!と本筋と関係ないところでこちらが勝手に驚いているうちにも、牛若丸は薄衣を捨て小太刀を抜いて舞台に入るとシテとの激しい立回りとなります。勇壮な地謡の描写に沿って長刀と小太刀を上下に打ち合わせ、くるりと回って太刀を構えた牛若丸は、いったん一ノ松まで退いたシテが再び押し寄せ長刀で薙ぎ払うところを高い跳躍でかわし、鞘をもってシテを脇正まで押し込んでから長刀を打ち落とします。ついに手を打ち合わせて降参したシテの問いに答えて牛若丸は正体を明かし、シテもまた西塔の武蔵弁慶と名乗って牛若丸との間に主従の契りを交わすと、牛若丸の肩に薄衣を掛けて橋掛リへと送り出し、長刀を拾い上げて常座から牛若丸を見送り留拍子を踏みました。

重厚無比な宗家のシテと、元気いっぱいの子役との一騎討ち。廣田明幸くんは10月の「船弁慶」に続いての活躍でしたが、たまたまこのふた月ほどは、先月の「橋弁慶」の観世和歌さん、三日前の「竹雪」の水上嘉くん、そしてこの日と子方が重要な役割を演じる曲の観賞が続いて、能楽師の子弟の日頃の精進の一端を垣間見ることになりました。

それはともかく、今回の「演出の様々な形」という企画は非常に面白いものでした。「鐘の音」の違いから感じたところは上に記述したとおりですが、「橋弁慶」も前場がまったく異なっていて、この日の常の演出では前場から弁慶の動静に注目し続けることで弁慶と牛若丸との闘争というクライマックスに向け舞台上の緊張が引き絞られていく感があるのに対し、先月の《笛之巻》では前場で常盤御前が牛若丸に教訓を与え笛の伝来を明かすことで牛若丸に後の義経の悲劇へと続く貴種性を加え、合わせて五条橋での弁慶との出会いが今宵ばかり

の機会であったことが理解されます。これも上に記したように、母の仰せの重ければ

という詞章が意味を持つためには《笛之巻》での母の訓戒がなければならないはずですが、この点に関し、先月の国立能楽堂のプログラムの中では次のように述べられていました。

「橋弁慶」と「笛之巻」は密接に関連していますが、「笛之巻」のある展開が本来の〈橋弁慶〉であったかは、不明とされています。

配役

| 狂言和泉流 | 鐘の音 | シテ/太郎冠者 | : | 野村万蔵 |

| アド/主 | : | 野村萬 | ||

| 能金剛流 | 橋弁慶 替装束 扇之型 |

シテ/武蔵坊弁慶 | : | 金剛永謹 |

| 子方/牛若丸 | : | 廣田明幸 | ||

| トモ/弁慶の従者 | : | 宇髙竜成 | ||

| アイ/早打 | : | 炭光太郎 | ||

| 笛 | : | 松田弘之 | ||

| 小鼓 | : | 観世新九郎 | ||

| 大鼓 | : | 河村眞之介 | ||

| 主後見 | : | 廣田幸稔 | ||

| 地頭 | : | 今井清隆 |

あらすじ

鐘の音

→〔こちら〕

橋弁慶

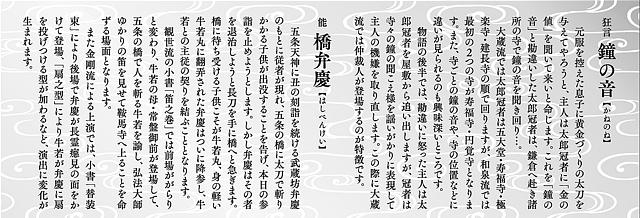

五条天神に丑の刻詣を続ける武蔵坊弁慶のもとに従者が現れ、五条の橋に太刀で斬りかかる子供が出没することを告げ、本日の参詣を止めようとする。しかし弁慶はその者を退治しようと長刀を手に橋へと急ぐ。橋に待ち受ける子供こそが牛若丸、身の軽い牛若丸に翻弄された弁慶はついに降参し、牛若丸との主従の契りを結ぶ。