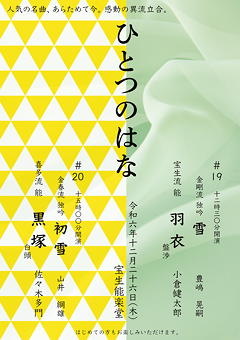

羽衣 / 黒塚

2024/12/26

宝生能楽堂(水道橋)でGlobal能楽社主催公演「ひとつのはな」。2018年から息長く続けられているこの公演は今回が#19「羽衣」#20「黒塚」となっていますが、いずれの曲も過去に観たことがある上に今年7月に開催されたワークショップ「五流の愉しみ」がこの公演に向けての予習的な位置付けだったので、予習はばっちりです(11月5日にも続編のワークショップが開催されたのですが、私は旅行中だったためにこちらは見逃しています)。

雪

能楽堂では珍しく客席の照明が落とされ、そこだけ明るくなった舞台上にまず登場した金剛流能楽師・豊嶋晃嗣師の独吟で「雪」。金剛流にしかない稀曲ですが、私は2010年の式能の中で金剛永謹師のシテでこの曲を観たことがあります。廻雪の舞の中でシテは雪を踏みしめるかのように音を立てない足拍子を踏んでいましたが、そうした動きを伴わない独吟であっても、雪の中で美しく舞を舞った女が東雲と共に静かに消えていく風情が感じられる、しみじみとした謡でした。

羽衣

「羽衣」はこれまでに観世流で二回、金剛流で一回観ていますが、宝生流で観るのはこれが初めてです。流儀ごとの違いについては「五流の愉しみ」だけでなく「流儀横断講座」でも学んでいるところで、まず最初に出てくる作リ物の松の形(四角い枠の中で根元を三角形の裾で枠に連結)から独自性を発揮していますが、音声ガイドの清水義也師と山井綱雄師は長絹が松の枠に掛けられた状態で後見が運んできたことに注目していました。

いつもながらの素晴らしい美声を聞かせるワキ/白竜の舘田善博師がこの長絹を見つけて手に取り脇座へ向かう背中へ、鏡の間から呼び掛けるシテ/天人(小倉健太郎師)の声はとりわけ深く響き、やがて現れたその姿は月輪の天冠に面は泣増、裳着胴姿の腰巻は水色(というより鮮やかなエメラルドグリーン)。このシテが橋掛リに進み出ると、宝生能楽堂の長い橋掛リに沿って植えられた三ノ松から一ノ松、舞台背後の鏡板の松、正先に置かれた作リ物の松、さらにワキが着ている水衣の緑までも相まって三保の松原の情景が見事に立ち上がりました。

自分が拾った着物が天人の羽衣であることを知ったワキはシテが返すように求めても最初は応じる気配がありませんが、やがてシテの嘆く姿をいたわしく思って「天人の舞楽」をここで舞ってくれるなら返そうと態度を改めます。これを喜んだシテが舞を舞うためにまず羽衣を返してほしいと言うと、ワキは先に羽衣を返したらシテがそのまま飛び去ってしまうのではないかと疑いますが、ここでシテの名セリフが語られます。

いや疑ひは人間にあり、天に偽りなきものを。

これを聞いて恥じたワキは羽衣を返すのですが、小書《盤渉》によりワキは長絹をシテに直接渡すのではなく作リ物の枠に掛け(詞章も「松に衣を……」に変わります)、さらにシテもこれを自らとることはせずそのまま後見座に下がってクツロギ、後見が笛座の方から出てきて長絹を取り上げ後見座へ運んで物着となりました。しかるのち次第からクリ・サシ・クセとなるところでシテは長絹を着して大小前に移動しますが、真正面から見るとセンターを外して微妙に左(脇正面側)に立っており、これは見所からの見え方を考慮したものだろうかと音声ガイドが指摘していました。

三保の松原の美しい情景を愛で君が代の日の本を寿ぎ、地上に出現した極楽世界を讃える詞章に乗ってゆったりとのどかに舞われるクセ舞に続き、月世界の天子の本地である勢至菩薩に礼拝し、後見に袖を整えさせてから舞われた序ノ舞は初段から盤渉調へと笛が高くなりましたが、この緩やかな舞の中にすっと動く思いがけない動きがあって息を飲みました。また段を追うごとにテンポが上がり、足拍子も(終演後に清水義也師曰く「とんでもなく」)多く踏まれて強い印象を残しました。

その後破ノ舞なくキリに入ると共にシテが正先の松を見込み左袖を返して立つ型を示すと音声ガイドから「すばらしい型です」と感じ入った様子の声が上がりましたが、やがて時が来て橋掛リに出たシテは一ノ松で扇をはねあげて空へ飛び立つと、下界への未練を微塵も感じさせない様子でまっすぐ揚幕の内へと消えていき、これを見送って常座まで出たワキがすたん!と素早く強い留拍子を踏んで一曲を終えました。

宝生流は動きが少なくて地味と言われることが多く、この日の「羽衣」についても上演終了後に開催された「五流の愉しみ」の中で(金剛流とは対極的な)「動かなさ」が話題にのぼったのですが、大吟醸酒のように磨いて磨いて芯(真)の部分だけを取り出したような舞台でありながら、ところどころにはっとさせられる場面もあって、舞台から目を離すことができませんでした。また、羽衣をじかに受け渡さないなどシテがワキとの距離を保っていることや序ノ舞の笛の調子が高くなること、最後に回ったり後ろ向きになったりせずまっすぐ目を上げて揚幕へと消えていった潔さなどが、地上の存在ではない天人の高貴さを強く感じさせる演出であったようにも思います。

それにしても、これまで二回参加した「五流の愉しみ」の中ではそのほのぼのとした風貌と語り口が癒し系だった小倉健太郎師が、面を掛けて舞台に立てば崇高な存在の天人(しかも女性)をまさに体現してみせるのですから、能楽師というのは本当にすごい……と妙な感心のしかたもしてしまいました。すみません。

初雪

約1時間のインターバルをおいて第二部(#20)は金春流能楽師・山井綱雄師の独吟「初雪」。これも金春流にしかない曲で、そのタイトルから金剛流の「雪」のようなしっとりした風情を持つ曲なのかと思いきや、解説によればこの「初雪」とはあるお姫様が可愛がっていた真っ白な鶏の名前

で、この初雪が亡くなったことを悲しんだ姫が法要を営むと初雪の霊が現れて無事に成仏できたことを喜んで報告してくれるという意外なもの。初雪が誘われる、天界の崇高さ、気高さと純真な鶏の透明感が聴きどころ

だそうですが、すぐれて音楽的な節回しは魅力的で、これは怖いもの見たさで通して観てみたいかも。それはともかく、半年前に脳卒中で倒れ一時は半身不随になっていた山井師の奇跡の完全復活を心から祝いたいと思います。

黒塚

「黒塚」は観世流では「安達原」と呼ばれ、私も能では2008年に長山禮三郎師のシテで「安達原」を観たことがあるきりなので、喜多流の「黒塚」は初見です。ただしこの曲についても「流儀横断講座」で学習しているほか、この曲を元にした歌舞伎「黒塚」と人形浄瑠璃「奥州安達原」も観ていて、前者は鬼女の心理描写を掘り下げた舞踊劇、後者は荒唐無稽なスペクタルというカラーの違いにそれぞれの芸能の特質が垣間見えて興味深いものがありました。

この日の舞台ではまず作リ物が大小前に置かれ、次第の囃子で登場した山伏姿のワキ/阿闍梨祐慶(福王和幸師)とワキツレが舞台へ進み、アイは狂言座に着座して、旅の衣は鈴懸の

といつもの次第が朗々と謡われます。ついでサシから道行となって舞台は夕暮れの安達原になり、後見が作リ物の引回しを下すと薄すすきが付けられた萩小屋の中に前シテ/女(佐々木多門師)が姿を現し、非常に深いところから響いてくる声音でげに侘人の習ひほど、悲しきものはよもあらじ

以下、侘び住まいのつらさ、そうした暮らしを重ねる我が身のはかなさを嘆くシテの述懐がしみじみと謡われて、この謡だけで蕭条たる安達原の情景とそこに一人暮らす女の境遇が描き出されるようでした。

一夜の宿を貸してほしいというワキたちにシテは一度は断ったたものの、ついに同情して立ち上がり萩小屋の扉を開けて前に出てくると、後ろ手に扉を閉じて中央に着座しワキたちと向き合います。このとき舞台上は女が住む庵の外から中へ、萩小屋は庵から女の閨ねやへと転換しており、女が扉を閉じる所作にはこの閨の内をワキたちに見せまいとする心が働いています。

後見が持ってきた枠桛輪は正先に置かれ、ワキの求めに応じたシテはこれに近づいてすっと着座しましたが、能面によって視界が限られている中で適切な位置を得るのは演者にとって難しいことで、音声ガイドも「うまくいきましたね」「よかったんじゃないでしょうか」とほっとした様子でした。ついでシテがかすかに月を見上げてからそっと糸繰りを始めて謡われるクリ・サシ・クセの中に、つらい境遇に押しつぶされそうなシテの嘆きと成仏の縁は必ず得られるというワキの呼び掛けが謡われて、シテはシオリを示します。ことにクセはワキに励まされながらもシテが「弱い我が心を恨めしく思う」という内容なのに、その内容とは裏腹に地謡の力強さが際立ちましたが、アフタートークによれば喜多流(を含む下掛)では「悲しい場面でもがんがん謡う」こととされているからだと聞いて納得。さらに地謡とシテとの掛合いによる糸尽くしのロンギは糸繰り歌(労働歌)ですが、そこに歌い込まれる「五条」「賀茂」といった都の地名は、この曲の元になっている鬼婆伝説の主人公・岩手がかつて都で公卿の姫君の乳母を勤めていたことを思い出させます。このように、鬼女ははからずも鬼になってしまった女の心を宿していることが輪廻の象徴のごとく回される糸車の動きと共に明かされましたが、いったん手を止めたシテは長き命のつれなさ

を思い腰を浮かしてワキを見やってから激情に駆られて糸車を速く回したものの、はたと手をついてモロジオリとなりました。

ここでシテは気持ちを変えるように焚火のための薪をとってこようと言って立ち上がり、そこに「シテはワキに励まされてうれしかったのだろう」という音声ガイドの解説が重なりましたが、橋掛リに向かって歩き出したシテは常座で立ち止まり、さらに二足進むとくるっと左回りに振り向き、やや腰をかがめた姿勢でワキに向かってわらはが帰らんまでこの閨の内ばし御覧じ候ふな

とドスを効かせました。見はしないので心配するなとワキが請け合うとシテは右回り(=萩小屋に視線を向けず)に向きを戻して静かに一ノ松まで出ましたが、ここでも足を止めたシテは、しばしの静止の後に裾をさっと引き上げると驚くほどのスピードで一直線に揚幕へと去っていきました。前場ラストのこれら一連の所作は観る者にとって解釈の難しいところで、閨の内を見るなと言った時点で鬼女の本性が表に出てきたのだと見ることもできれば、この時点ではまだ女の心を残していて鬼にはなっていないという考え方もあり、どこに線を引くかは演者の考え方次第のようですが、少なくともこの日の舞台ではシテが常座からワキに向き直ったとき舞台上の(そして客席の)空気が凍りついたことは間違いありません。

その凍りついた空気を溶かすように、アイが閨の内を覗こうとしてワキに叱られ、しからばと自分も寝たふりをしてワキの裏をかこうとする一連の芝居が、品位を保ちながらも実にコミカル。音声ガイドによればこの場面ではアイが舞台上の人々を本気で笑わせようとすることがあるそうで、かつて三宅右近師はワキを覗き込んで「えへん」と言うところを「うふん」とやって地謡陣を吹き出させてしまったことがあるそうです。これと対峙(?)している福王和幸師も、抜き足差し足のアイを叱りつけるタイミングをぎりぎりまで後倒ししていたようで、音声ガイドは「和幸さん、引っ張ってますね」と感心していましたが、なるほどアイの芝居を引き出すことにワキも一役買っているのかとこちらも感心してしまいました。

しかし、いよいよワキの監視の目を逃れたアイが閨の内を覗くところからは一転してテンポアップ。さっと扉を開いて閨の内に夥しい死体が積み重ねられていることに驚いたアイはただちにワキにこのことを報告すると、ひと足先に出立して揚幕に走り入ります。一方、舞台上に残ったワキとワキツレは萩小屋の前に立って閨の内の凄惨な様子(ここの詞章の描写がスプラッターで恐ろしい)に驚き、ただちにその場を逃れたところに太鼓が入って、揚幕がさっと上がりワキたちを探しつつ山道を駆け降りてくる様子のシテが橋掛リに進み入りました。出立は常の赤頭・顰・法被半切に対し白頭・般若・着流肩脱ぎで、前場とは異なる唐織の鋭角的な文様と右肩に見える摺箔の鱗文が荒々しく見えますが、それ以上にかっと口を開き目は空ろに窪んだ般若面がワキたちに裏切られたことへの深い怒りと悲しみとを示しているようで強い印象を受けました。せっかくワキたちのために拾い集めて左腕に抱いていた柴も舞台に入るときに投げ捨てられ、このときに成仏の望みも打ち捨てて、あとは舞台から橋掛リまでを広く使ってシテとワキたちとの一進一退の闘争が続きます。繰り返される強い足拍子や打杖を振るう大きな型と数珠を揉んでの懸命の祈リの応酬の末に、シテはついに祈り伏せられて脇正に崩れ落ち面を伏せましたが、そこで打杖を扇に持ち替えて再び立つと弱りゆく様子の中にも一瞬高い跳躍を見せて見所をはっとさせ、最後は橋掛リを下がって揚幕の前で足拍子を踏み、扇で面を隠していったん膝をついてから、立ち尽くした姿で詞章の終わりの夜嵐の音に失せにけり

を聞いた後、全ての音が消えてから引き上げられた揚幕の中に静かに消えていきました。

ワキとワキツレが下がった後には、闘争の激しさを示すように斜めに曲がった萩小屋が残されていましたが、後見二人はこれをいったん正しい向きに直して舞台上の景観を整え、それから下げていきました。その行き届いた扱いが清々しい印象を残したところに地謡が附祝言を謡って、これでこの日の公演は全て終了です。

終演後、間をおいて開催された「五流の愉しみ」はアフタートークということでユルい構成になっており、この日上演された「羽衣」と「黒塚」についての感想の開陳と客席を巻き込んだQAコーナー&ユウケンの稽古、五人による「山姥」キリの謡い継ぎ、そして最後は場内全員で「千秋楽」キリを謡いました。

終演後、間をおいて開催された「五流の愉しみ」はアフタートークということでユルい構成になっており、この日上演された「羽衣」と「黒塚」についての感想の開陳と客席を巻き込んだQAコーナー&ユウケンの稽古、五人による「山姥」キリの謡い継ぎ、そして最後は場内全員で「千秋楽」キリを謡いました。

こうして今年の観能は終了したのですが、「羽衣」と「黒塚」の組合せというのは自分にとっては考えさせるものがありました。

まず、いずれも古来の伝説(羽衣伝説と鬼婆伝説)に題材を求めたものという共通項を持っていますが、それだけでなく「羽衣」では天人がいや疑ひは人間にあり

と喝破しますし、「黒塚」も能力が約束を破ることで鬼女は本性を表さなければならなくなっていますから、そこには能作者の「人間は約束を守らない生き物である」という醒めた目線が通底していると言うことができそうです。社会的生活を営んでいるとまったく嘘をつかずに生きていくというのは意外に難しくて、後ろめたく思いながらもそれを「方便」という言葉で糊塗したりするわけですが、一年の締めくくりにこれらの曲を観たことで、来年は真っ正直に暮らせという先人からの叱咤を自分は受けたような気がします。

また、何を今さらと言われるかもしれませんが、どちらの舞台も登場人物の性格に解釈の幅がある中で眼前にいるシテはどう造形しているのかということを考えるきっかけを与えてくれました。これまでいくつか参加してきた五流が一堂に介してのワークショップでは、型や面、装束の違いなどの表面的な事象を興味深いこととして眺めてはきましたが、シテが曲の主題や登場人物の性格をどう解釈した上でそれらを選択しているのか、つまりはシテの「演出意図」という点にまで思いを向けると、より深い見方ができるという気づきと期待を得られたというわけです。

配役

| 独吟金剛流 | 雪 | : | 豊嶋晃嗣 | |

| 能宝生流 | 羽衣 盤渉 |

シテ/天人 | : | 小倉健太郎 |

| ワキ/漁夫白竜 | : | 舘田善博 | ||

| ワキツレ | : | 則久英志 | ||

| ワキツレ | : | 梅村昌功 | ||

| 笛 | : | 杉信太朗 | ||

| 小鼓 | : | 成田達志 | ||

| 大鼓 | : | 亀井洋佑 | ||

| 太鼓 | : | 小寺真佐人 | ||

| 主後見 | : | 野月聡 | ||

| 地頭 | : | 大友順 | ||

| 独吟金春流 | 初雪 | : | 山井綱雄 | |

| 能喜多流 | 黒塚 白頭 |

前シテ/安達原の女 | : | 佐々木多門 |

| 後シテ/鬼女 | ||||

| ワキ/阿闍梨祐慶 | : | 福王和幸 | ||

| ワキツレ | : | 村瀨慧 | ||

| アイ/能力 | : | 高澤祐介 | ||

| 笛 | : | 杉信太朗 | ||

| 小鼓 | : | 成田達志 | ||

| 大鼓 | : | 亀井洋佑 | ||

| 太鼓 | : | 小寺真佐人 | ||

| 主後見 | : | 友枝雄人 | ||

| 地頭 | : | 中村邦生 | ||