HAPPYな日本美術

2025/01/03

山種美術館(広尾)で開催中の「特別展 HAPPYな日本美術 ―伊藤若冲から横山大観、川端龍子へ―」を見てきました。この展覧会は昨年12月14日から始まっていたのですが、開催趣旨が以下のようにめでたいので、やはりお正月に見るのがいいだろうとこの日を待っていたものです。

古くから、人々は幸せな生活を願ってきました。誕生・婚礼などの慶事や節句、あるいは日常の営みの中で飾られる図様として、日本美術にはさまざまな吉祥の造形が表現されています。不安定な世界情勢が続いている昨今だからこそ、山種美術館では皆さまの幸せを願い、HAPPY感が満載の展覧会を開催します。

本展では、長寿や子宝、富や繁栄など、人々の願いが込められた美術に焦点をあて、おなじみの松竹梅や七福神をはじめ、現代の私たちにとってもラッキーモティーフといえる作品をご紹介します。また、ユーモラスな表現、幸福感のある情景など、見る者を楽しく幸せな気持ちにする力を持った作品も展示します。

元日と昨日とは抜けるような青空が広がる穏やかな日和でしたが、この日はどんより曇り、かすかに雨もぱらつく寒いお天気。しかし、この日が2025年の営業初日となる山種美術館の中は大勢の鑑賞者で賑わっていました。

第1章 福を呼ぶ ―吉祥のかたち

まず横山大観《天長地久》(松と鶴を題材とするもの)を冒頭に置いて、巳年にちなんだヘビ、おめでたい松竹梅、鶴を中心に吉祥を示す鳥や魚、蓬莱山と富士山、そして七福神を描く絵がこれでもかと並びます。奥村土牛が描くヘビの可愛い目に癒されたり、伊藤若冲が描く鶏や鶴の生命力あふれる姿に惹き込まれたり、楼閣山水図の堅固な構図に安心感を覚えたりと、どのコーナーにも見どころ満載ですが、やはり横山大観が描く富士の姿には有無を言わせない雄大さがあって、どうしてもその前で足が止まってしまいます。

この《心神》の隣には奥村土牛《山中湖富士》と小松均《赤富士図》が並べられていて、自分も雲の上にいるような視点から描かれた《心神》の雪をかぶった姿に対し、山中湖畔から雲間に見上げる構図でのブルーの夏富士と焼け爛れたようなショッキングレッドで大画面を埋める赤富士との対比が面白いものでした。

また、横山大観《松》・川合玉堂《竹》・竹内栖鳳《梅》の三幅対(1934年)はこれまでにも見ていますが、後に山﨑種二の委嘱で描かれた横山大観《松(白砂青松》・川合玉堂《竹(東風)》・川端龍子《梅(紫昏図)》の三幅対と並べられてみると、先の三作が縦長の画面に松の力強さや竹の爽やかさ、梅の華やかさにフォーカスして描いているのに対し、後の三作では横長の画面の中で松竹梅を主題としつつもその副題にあるとおり、海浜の広がり、竹林を揺らす風、鄙びた山村といった背景に見る者の視線を向けさせる構図になっていて、まったく趣が異なります。また、これらの中でも《竹(東風)》での東風に揺れる竹林と桑の枝にとまる鳥が醸し出す不穏なムードや《梅(紫昏図)》の穏やかな情景描写は、それぞれ川合玉堂と川端龍子の絵としては意外の感を受けました。

また屏風絵もいくつか展示されていましたが、下村観山《老松白藤》は金地に写実的で圧倒的な力感を示す松とこれに絡む白藤が圧巻の素晴らしさでした。

第2章 幸せをもたらす ―にっこり・ほのぼの・ほんわか

この章のサブタイトル「にっこり・ほのぼの・ほんわか」をそのまま体現しているのは、この《埴輪(猪を抱える猟師)》でしょう。

|

|

|

これは面白い!にやっと笑っているように見える猟師の口元や、その脇に抱えられて諦観を漂わせる猪の造形がなんともおかしく、古墳時代の作者がどういう気持ちでこの埴輪を作ったのかインタビューしたくなるほどです。そして埴輪の近くには、この展覧会のフライヤー表面の中心を飾る川端龍子《百子図》が展示されていました。最初にこのフライヤーを見たときはその漫画的な画風に違和感も覚えたのですが、もともと「百子図」とは子孫繁栄を象徴する伝統的な画題であるところ、ここで川端龍子が描いているのは、戦争中に戦時猛獣処分によってゾウがいなくなった上野動物園でのゾウの復帰を求める子供たちの願いに応えてインドから贈られた「インディラ」と、これを歓迎する大勢の子供たちの姿。そこにこめられた平和と復興の希求(もしかすると死んでいったゾウたちへの鎮魂も)を知ると、この絵も違和感なく展示の中に納まりますし、山種美術館がこの絵をフライヤーの主役に選んだ意図も伝わってきます。

第1展示室の最後に江戸時代の屏風絵である《虎渓三笑・文王呂尚図屏風》の重厚かつ緻密な優品ぶりを堪能してから第2展示室に移って、最後はほのぼのと終われるのかなと思っていたのですが、そこで待っていた山口華楊《生》には心を鷲掴みにされました。もちろんこの絵はこれまでにも見ているのですが、「にっこり・ほのぼの・ほんわか」とした作品群の後に小さく暗い第2展示室の中でこの絵と対面すると、これから一所懸命に生きていこうとしている仔牛の切羽詰まった命の尊さをあらためて実感します。ここにこの絵があることには、川端龍子《百子図》とはまた違った意味で異質なものを感じましたが、同時にここでも山種美術館にしてやられたような気がしないでもありません。

……といった具合にそのタイトルに似ず一筋縄ではない展示だったように思いますが、終わってみればやはりHAPPY。その多幸感をさらに高めるべく、展示室を出たら1階の「Cafe椿」に直行です。

|

|

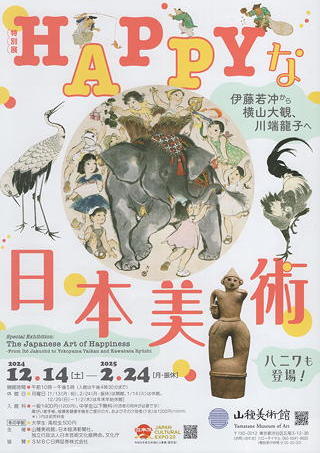

- ▲フライヤー表面:中央=川端龍子《百子図》 / 上=狩野常信《七福神図》(部分) / 左=伊藤若冲《鶴図》(部分) / 右=伊藤若冲《鶏図》(部分) / 右下=《埴輪(猪を抱える猟師)》

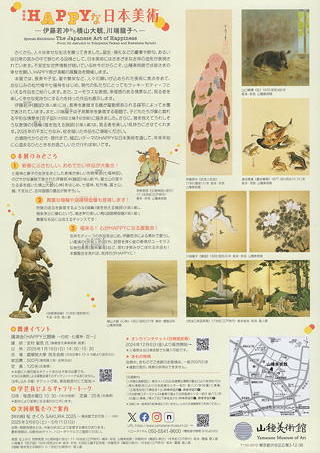

- ▲フライヤー裏面:左=《迦陵頻伽像》 / 中央上=狩野常信《七福神図》(部分) / 中央下=横山大観《心神》 / 右=伊藤若冲《伏見人形図》 / 山口華楊《生》 / 柴田是真《墨林筆哥》 / 川端龍子《華曲》 / 《虎渓三笑図》

鑑賞を終えた後、例によって美術館の1階にある「Cafe椿」でこの日の展示にちなんだ和菓子と抹茶のセットをいただきました。青山・菊家が作った和菓子の名前と絵画の対比は次のとおりです。

鑑賞を終えた後、例によって美術館の1階にある「Cafe椿」でこの日の展示にちなんだ和菓子と抹茶のセットをいただきました。青山・菊家が作った和菓子の名前と絵画の対比は次のとおりです。

| 和菓子 | 絵画 |

|---|---|

| 雲海 | 横山大観《心神》 |

| えびす鯛 | 竹内栖鳳《鯛(一月)》 |

| 吉祥 | 西村五雲《松鶴》 |

| 百花の王 | 菱田春草《白牡丹》 |

| 吉日 | 小林古径《松竹梅》 |

毎回選択に悩むのですが、やはり富士は外せないと「雲海」、そして見た目にもめでたそうな「えびす鯛」を注文しました。

- 雲海

- 山種美術館設立に際して大観から特別に購入を許された《心神》。雲海に包まれた気高い富士の姿をきんとんと羊羹で表しました。(黒糖風味大島あん)

- えびす鯛

- 栖鳳の鯛の絵と、恵比寿の地名をかけて、おめでたい和菓子銘としました。あんは風味豊かな胡麻入りのこしあんです。(胡麻入りこしあん)

なまじこうして二つ食べてしまうと、どうしても残りの三つが気になる……。