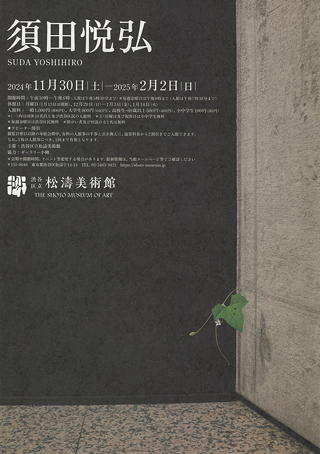

須田悦弘

2024/12/20

松濤美術館(渋谷)で「須田悦弘」。恐縮ながら須田氏のことは一切知らなかったのですが、ぽっかり空いた金曜日の午後に何か良さそうな美術展はないかと検索してみたところ松濤美術館で面白そうな展覧会を開催していたので、公式サイトにおける惹句のみを予備知識として訪ねてみたものです。

松濤美術館(渋谷)で「須田悦弘」。恐縮ながら須田氏のことは一切知らなかったのですが、ぽっかり空いた金曜日の午後に何か良さそうな美術展はないかと検索してみたところ松濤美術館で面白そうな展覧会を開催していたので、公式サイトにおける惹句のみを予備知識として訪ねてみたものです。

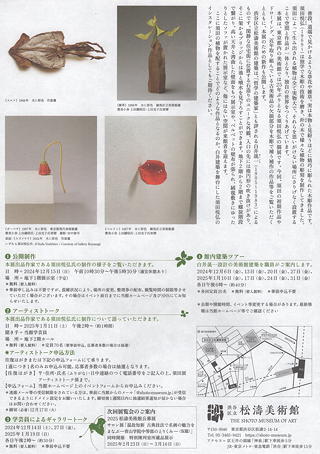

普段、道端で見かけるような草花や雑草。実は本物と見紛うほどに精巧に彫られた木彫作品です。須田悦弘(1969~)は独学で木彫の技術を磨き、朴の木で様々な植物の彫刻を制作してきました。須田によって生み出される植物は全て実物大で、それらを思いがけない場所にさりげなく設置することで空間と作品が一体となり、独自の世界をつくりあげています。

本展は、東京都内の美術館では25年ぶりとなる須田悦弘の個展です。今回、須田の初期作品やドローイング、近年取り組んでいる古美術品の欠損部分を木彫で補う補作の作品等をご覧いただくとともに、本展のための新作も公開します。

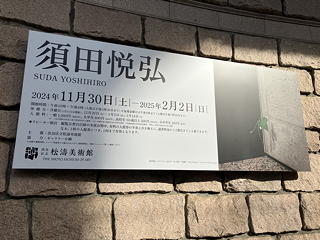

渋谷区立松濤美術館の建築は、「哲学の建築家」とも評される白井晟一(1905~1983)によるものです。閑静な住宅街に位置する石造りのユニークな外観、入口の先には楕円形の吹き抜けがあり、そこに架かるブリッジからは池と噴水を見下ろすことができます。地下2階から2階まで螺旋階段で繋がり、高い天井と湾曲した壁面をもつ展示室や、ベルベットの壁布が張られ、絨毯敷きにゆったりとしたソファが置かれた展示室など、他にはない空間が来館者を迎えます。

ここに須田の植物を配することでどのような作品となるのか。白井建築を舞台にした須田悦弘のインスタレーション作品としてもご期待ください。

展覧会の紹介文で美術館そのものについてこれだけ説明するのは異例だと思えたのですが、実際に展示を見ていくと、これが意味のあるものであったことに気づくのにさほど時間はかかりませんでした。

渋谷区立松濤美術館は私の自宅から徒歩5分の至近にあり、金曜日は渋谷区民であれば入館無料ですが、あいにく私は目黒区民。それでも60歳以上であれば一般の半額の500円で入れるという、とても心優しい美術館です。

|

|

|

|

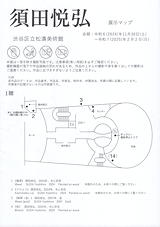

受付でチケットを買った際に、近くに置かれている「展示マップ」を必ず持つようにと指示を受けました。これまた的確な指示で、後でわかることですが、これがないと展示品のいくつかを見逃してしまうことは必定です。

まずは地下1階の第1展示室から。なんとも殺風景な空間に不思議な廊下状の構造物が二つ置かれています。

手前は《朴の木》と《雑草(プラチナ)》、奥は《東京インスタレイシヨン》。それぞれ「廊下」の中に入って奥の作品に近づいて見ることができます。解説によれば、須田氏は自作を発表する際にそれを配置する「空間」を作品と一体のものとして考えており、前者は自身の卒業制作(1992年)として制作した作品に今回新たにまわりの空間を作って組み合わせたもの、後者は1994年の2回目の個展での発表時に空間ごと制作したものの再現です。

さて、実はこの展示室の入り口近くに早くも美術館そのものと一体となった展示が配されていました。この《バラ》は新作(2024年)で、先に見た《東京インスタレイシヨン》が自作の空間の中に木彫植物を置く手法

によるものであるのに対し、こちらは既存の空間の中に木彫植物を配する手法

に基づくものということになります。

|

|

|

|

なんともリアルな《スルメ》と異様に大きな《チューリップ》、根付に触発されたという小さな《象》は最初期(1988年〜)のもの、そして反対側の床の上には新作の《チューリップ》。

おっと危ない!危うくこれらのひっそりとした作品を見逃すところでした。窓際に《ヒナゲシ》、その左右に《雑草》。特に《雑草》は解説もなくごく自然に「生えて」いるので、展示マップを読み込んでいなければ気づかない可能性が大です。

さらに《東京インスタレイシヨン》制作時の資料を展示しているテーブルの下にも息をひそめるように《雑草》があって、これらはとても木彫に彩色したものとは思えません。

最後に出口の頭上にある《ミケリテ》(2018年)を見上げてから、2階の第2展示室へ移動します。なお、この作品は1階の「ギャラリー」から間近に見ることができますが、「ギャラリー」は(おそらく撮影者がカメラを第1展示室へ落とすリスクを避けるため)撮影禁止エリアに指定されています。

第2展示室はゴージャスな雰囲気の「サロンミューゼ」で、その手前の小さな空間の中に新作《サザンカ》が置かれているのを小窓から覗き込むことができましたが、なぜかこの作品だけは撮影禁止とされていました。この小さな空間はそもそも展示用のスペースではなさそうで、美術館の「ハレ」の場だけでなく「ケ」の場にも作家の作品が侵入していることを象徴的に示しているように見えました。

「サロンミューゼ」内でまず出迎えてくれるのは《ガーベラ》《ベルリン》(1997年)、いずれも木彫彩色とこれを水彩画に描いたものの組合せです。

これも《雑草》(1994年)ですが、このように朴の木から削り出している姿をそのままに示されれば、これが本当に木彫であることを信じないわけにはいきません。それにしても、この削り出し部の細さときたら。

引き続き、壁から生える《木蓮》と《朝顔》。このように美術館の建物と一体化している作品は全て新作です。

とりわけ心惹かれたのは、隅っこに白い上品な花をつけている《スズメウリ》でした。その穏やかな佇まいは、この作品がフライヤーの表面を飾るのもむべなるかなと思わせてくれます。我が家に持って帰りたい……。

サロンの最奥に配置された一連の木蓮・コブシを眺めてから目を転じると……。

|

|

|

須田氏が大学卒業後に短期間就職したデザイン会社との間に今まで続く縁(須田氏は「アルバイト」と称している模様)の中で描かれた商品イラストの原画が展示されていました。左から順に「ニッカ弘前 生シードル」「アサヒ 十六茶」「ニッカウヰスキー(竹鶴・余市・宮城峡)」です。こんなところで自分も須田氏のお世話になっていたとは。

サロンの隣には特別陳列室があり、そこでは須田氏が近年取り組んでいるという古美術品の補作(欠損部分を木彫で補うもの)の作品もいくつか展示されていました。

|

|

|

|

部屋の中央には《随身坐像》がでんと置かれ、その背後に《春日若宮神鹿像・五髻文殊菩薩掛仏》《狛犬》《優填王像》が並びます。いずれも平安時代から鎌倉時代にかけての像を須田氏が補作したものですが、例えば《随身坐像》は依頼時には笏を持たされていたのに対し、須田氏は残されていた手指の形から本来は右手に矢、左手に弓を持っていたものと推測して補作に取り組んでおり、その結果として出来上がった像はどこがオリジナルでどこが補作かわからないほど自然な仕上がりになっています。

そしてここにもトラップが!まずは背後の三像の左端に《沙羅双樹》2点、そして右端にはまたしても《雑草》。

さらにこんなところに《ドクダミ》が隠れていました。これは明らかに「見つけられるものなら見つけてみよ」とほくそ笑んでいる表情をしています。

二つの展示室の作品をひととおり見終わり1階のロビーに戻ったところで「展示マップ」をチェックすると、丸窓の外にも作品が置かれていることになっています。どれどれどこに?と窓の外をじっと観察してみたもののまるで見当たらず困惑しましたが、ふと視線を落としてみると、なんと落ち葉が乗った白玉砂利の中にかくれんぼのように作品が隠れていました。そのタイトルは《雑草(金)》(2007年)で、この「金」の文字がなかったら見つけられなかったことでしょう。これは難易度が高い!

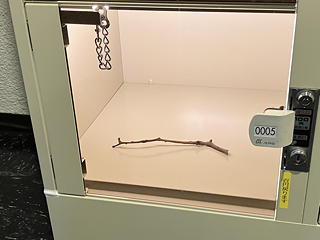

そして実は、ロッカーの中にも作品《枝》が紛れていました。これも「展示マップ」を読まなければ探そうとは思わない場所です。確かに冒頭の惹句にも思いがけない場所にさりげなく

と書かれていましたが、そうか、ロッカールームに入った時点ですでに戦いは始まっていたのか。

最後は美術館の外に置かれた《雑草》《クロユリ》の2点です。それにしてもどれだけ雑草が好きなのでしょうか。

こんな具合に須田氏・松濤美術館との知恵比べのような面白い展示で、そうと知っていればまずは「展示マップ」を見ずに何点の作品を見つけられるかをカウントし、その後に「展示マップ」で答え合わせをするという楽しみ方もあったかもしれません。それはともかく、木彫りの薄さや細さを極限まで追求した造形と極めて自然な彩色との組合せによって、鉄とコンクリートと石とガラスでできた松濤美術館の建物の随所に小さな生命を息づかせた須田氏の作品群はすばらしく、すっかり惚れ込んでしまいました。

なお、この日はまだ図録が出来上がっていなかったので、所定の用紙に住所氏名を書いて窓口で代金を支払い、後日完成した図録を郵送してもらうことにしました。たぶん須田氏の作品は氏の手によってそれが置かれた空間の中でこそ魅力を発揮するのだろうとは思いますが、創作の秘密にまつわるなんらかの追加情報が得られることを期待しながら、図録の到着を待ちたいと思います。

|

|