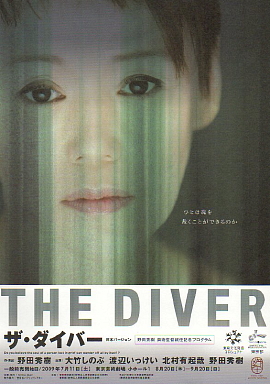

ザ・ダイバー

〔作・演出〕野田秀樹

2009/09/16

東京芸術劇場(池袋)小ホール1で、〔作・演出〕野田秀樹の「ザ・ダイバー」。この劇場はこれまで京劇を観るためにしか来たことがないのですが、今年野田秀樹が芸術監督に就任したことを受けて、2008年に英語で書かれ上演されたロンドンバージョンをキャストを一新して日本バージョンとして上演するもの。そして何といっても関心事は久しぶりの大竹しのぶと野田秀樹のコラボレーションでしたが、その期待は見事なまでにかなえられました。

東京芸術劇場(池袋)小ホール1で、〔作・演出〕野田秀樹の「ザ・ダイバー」。この劇場はこれまで京劇を観るためにしか来たことがないのですが、今年野田秀樹が芸術監督に就任したことを受けて、2008年に英語で書かれ上演されたロンドンバージョンをキャストを一新して日本バージョンとして上演するもの。そして何といっても関心事は久しぶりの大竹しのぶと野田秀樹のコラボレーションでしたが、その期待は見事なまでにかなえられました。

東京芸術劇場の1階から、いつもならエスカレーターを2階へ上がるのですが、今日は地下へ向かうと正面には野田秀樹の大きなお姿。そしてこじんまりとした会場に入ると、手前が長辺となっている台形の舞台の上には蛍光灯が縦にしつらえられた金属のパイプの柱が4本、白木の椅子が二脚、白い布が掛けられた白木の長椅子、サイドテーブル。背後は金属の光沢をもつ壁になっていて、その上の方に横長に口が開いています。舞台の上手脇に太鼓や箏が置かれていて、こちらはどうやら囃子方の席である模様。会場に入ったのは開演25分前でしたが、最初から最後までJoni Mitchellの曲が流れ続けていました。やがて定刻をわずかに過ぎて、例によっていきなり野田秀樹が登場。長椅子に腰掛けて読み耽る本の表紙は能面で、そこに能囃子が入ってきて、観客は結界の向こう側へと引き込まれていきます。

女=山中ユミ(大竹しのぶ)は放火によって2人の子供を焼死させた疑いで逮捕されているのですが、多重人格によって責任能力に疑いがあるために精神科医(野田秀樹)の診断を受けているところ。警部(渡辺いっけい)と検察官(北村有起哉)は、拘置期限までに女の責任能力を認めるよう精神科医に迫り続けています。

このようなシチュエーションの中で、精神科医の目の前で女は次々に人格を変えていき、それは最初は讃岐志度湾の海人、ついで『源氏物語』の桐壺更衣、夕顔、六条御息所へと変化していきます。女の人格が変わるたびに、女の妄想の中で山中ユミの不倫相手だった佐々木は帝や源氏の姿になって2人の愛の日々の再現に一役買うのですが、周知のとおり帝の寵愛を一身に受けた桐壺更衣は他の女御・更衣たちから妬まれて死に、源氏に心から愛された夕顔も霊に呪われて死んでしまいます。つまり、女が選んだ愛される人格は次々に失われ、しかも夕顔の死に際して女は相手の不実(正妻の妊娠)を知らされ、打ちのめされます。それでも、六条御息所になった女は源氏との間にあなたと私と永遠に

と誓いの言葉を交わしましたが、車争いの末に正妻=葵に引き合わされ、心をずたずたに引き裂かれてしまいます。

妊娠していた女は源氏に堕胎の決意を告げようとしましたが、電話の向こうにいたのは葵。その葵を物語の中の六条御息所は生霊となって呪い殺しましたが、山中ユミは佐々木の妻に取り憑くことができません。憎しみに心を満たされた女は無意識のうちに佐々木の住居への放火を再現し、ついに精神科医も女の責任能力を公判で認めて、女は絞首刑に処せられます。

いずれも芸達者な4人の俳優と印象的な囃子方の演奏(各種打楽器・琴・笛)が生み出す緊密な空間で、謡曲「海人」と『源氏物語』を下敷きに進む、夢幻のような戯曲。

主演の大竹しのぶは、芝居の進行の中で瞬時に人格を切り替え続け、そのたびに言葉づかいも表情もがらりと変わっていきます。我が子のために命を投げ出して海の底へと潜る海人の決意、帝の寵愛を浴びる桐壺更衣の高貴、薄幸の女・夕顔の儚さ、そして正妻の存在に追い詰められる六条御息所の絶望。その合間に女は山中ユミとして警部の追及にさらされ、もう1人の源氏として六条を口汚くののしって見せたりします。これらの中でも、やはり最も心を揺すぶられたのは、六条の姿でした。これほどまでにひどい仕打ちを続ける佐々木=源氏に対して彼との距離は、私の悲しみの尺度……何故、電話をくれないの?胸がつぶれそう。遠くへ行かないで。心が折れる

と涙声で舞台上に立ち尽くし、正妻=葵の電話による責め苦にはすみません、すみません

とおろおろし続ける女の姿には、こちらの胸がつぶれそう。

野田秀樹の芝居では常連の渡辺いっけいは、今回も大活躍でした。最初はわりとステレオタイプの熱血警部なのかと思っていたのですが、独房での取調べで見せる迫真の暴力には戦慄。かたや劇中劇『今宵も満点ガール』の司会者=頭中将でのハイテンション(竹中直人を連想してしまいます)とアドリブ(芝居を観た客からの投書を紹介して「ファッキュー!」とか、大竹しのぶにすっぽりかぶせる袋を広げるのにもたついて「明らかに人手が足りません!」とか)には場内爆笑といった具合に、この芝居の「陽」の部分を1人で担っていました。一方、北村有起哉は『パイパー』に続いての起用ですが、女の妄想の中で彼が演じる源氏の逆説的なリアリティがあったからこそ、女の悲劇性が際立っていたように思います。

野田秀樹は、私が見ている限りこれまでの彼の作品の中で最も落ち着いた役柄を演じて、舞台全体を引き締める役目を担っていました。また、舞台を引き締めていたもう一つの要素は、必要最小限の道具。あらかじめ舞台上に置かれていた道具類は上述したとおりですが、さらに扇とかぶりものが巧みに活かされていました。扇は、電話にもなればシャンペングラスにも車のハンドルにもなり、ピザにも短冊にも見立てられ、椅子はテレビに早変りしたかと思うと、車争いの牛車にもなって激しく打ち合わされます。そして六条が憑依する場面で般若面のかわりにかぶる布の袋(憤怒の形相が描かれています)は、終幕での絞首刑の際の目隠しに通じるのでしょう。

「パイパー」などでのモブシーンもとりいれた大掛かりな芝居も、それはそれで見応えがありますが、かつての「赤鬼」や今回の作品のように、最小限の人数と最小限の道具立てで観客の想像力を最大限に引き出すような戯曲に、今の野田秀樹の真骨頂があるような気がしました。

最後の場(第24場)で、精神科医は女と共にブルーの海の底に沈んでいきます。そこでは、冒頭で展開した「海人」の世界が再現されますが、面向不背の玉のかわりに女が手にしたのは、自ら堕胎した際に身体から引き出した赤い布。その布が臍帯となることで精神科医は胎児となり、女は臍帯を断ち切ることで胎児を生かし、自らは海の底へ沈んでいきます。堕胎によって命を奪った子供を、夢の中での自己犠牲によって生き返らせ、魂の救済の中に死んでいった女。でも本当に?その夢は精神科医が見た夢にすぎず、救済の寓話も女を死へ追いやる鑑定を下した彼の罪の意識が見せた幻です。

この芝居のタイトル「ザ・ダイバー」は海人となった女を指す言葉でもあり、女の心理の中にダイヴする精神科医のことでもありそう。ならば、最後の瞬間、海面に浮かび上がって激しく喘ぐ胎児=精神科医が長椅子にしがみついて見せた怯えの表情は、女から罪を受け継いでしまったことへの彼のおののきだったのかもしれません。そして、今まで彼が見せたことがないこのリアルな表現を見れば、NODA・MAP名義ではない公演での野田秀樹の演技者としての凄さを実感させられもします。

最後に深く苦い余韻を残して、舞台は静かに暗転していきました。

|

|

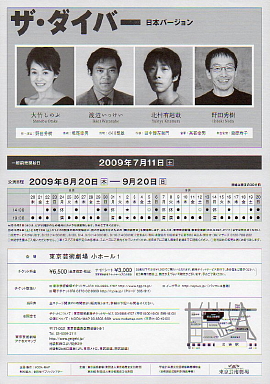

配役

| 女 | : | 大竹しのぶ |

| 警部 / 頭中将 | : | 渡辺いっけい |

| 検察官 / 源氏 | : | 北村有起哉 |

| 精神科医 | : | 野田秀樹 |

| 囃子 | : | 望月左太成 |

| 笛 | : | 増田桂一 |

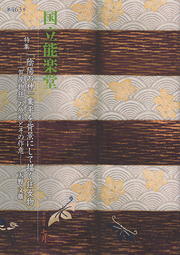

2022年7月の国立能楽堂は「籠太鼓」「百万」「賀茂物狂」と女物狂の曲を集めたことから、そのパンフレットに「狂気を演じるということ」と題する一文を大竹しのぶさんが寄稿しており、その中で「ザ・ダイバー」を振り返っていましたので、長くなりますが以下に引用します。演じ手がどのようにこの作品に向き合っていたかがよくわかります。

2022年7月の国立能楽堂は「籠太鼓」「百万」「賀茂物狂」と女物狂の曲を集めたことから、そのパンフレットに「狂気を演じるということ」と題する一文を大竹しのぶさんが寄稿しており、その中で「ザ・ダイバー」を振り返っていましたので、長くなりますが以下に引用します。演じ手がどのようにこの作品に向き合っていたかがよくわかります。

不倫をしていた相手の子供を焼き殺すというなんとも凄惨な、実際に起きた事件を、能「海士」のエピソードを取り込みつつ、『源氏物語』の光源氏を挟んで取り合う葵上と、六条御息所との二人とオーバーラップさせるという野田さん独特の世界観だった。男(源氏)の妻(葵上)も、自分と同じように妊娠していると分かった女(六条御息所)は、自ら自分の腹を切り裂き、子供を殺す。その苦しみ、憎しみという念は男の妻へと向かっていく。切り裂かれたであろうと思われる長い赤い布を振り回し、女は男の家へ。

シャーシャーと絹布が動く音、布がバサッバサッと空を舞い、風を切る音、そして「うぐー」と言う私のうなり声が劇場に響き渡る。大きな布を何度でも、どこまでも私は振り回せる肉体に変化しているのを感じる。なぜなら、私の心は憎しみで一杯なのだから。

恐れるものは何もない。倫理も道徳も。ただただ憎いのみ。そして私は妻に向かい突進する。その瞬間に女は鬼の面をつけ、刀を持ち、妻を殺す。女は鬼になってしまったのだ。その演技をしている時、何を考え、何を感じていたかと言えば、ただただ凄まじいエネルギーが私の身体を駆け巡り、見えない世界へと連れて行ってくれるとしか言いようがないのである。

そう、憑依と言うより、連れて行ってくれると言った方が近いかもしれない。

その昔、芝居の根本である能や狂言は神様に捧げる神事であったといわれている。ところが、神社でない劇場であっても、神と繋がれる場所であることを感じた日があった。いつのように、シャーシャーと赤い布を振り回し、自分が自分でなくなった時、客席全体が、薄紫の薄い煙のような火に包まれているのをこの目ではっきりと見ることができた。いや、もしかしたら、九十八%狂気の世界に入っているので勘違いしたのかもしれないが、まあ勘違いの連続のようなものが芝居なので、その日の私の鬼は相当に怖かったらしい。

それからも時々、その紫の光は現れてくださった。と思い込んでいる。

「大竹しのぶ」「子殺し」というと2005年にBunkamuraシアターコクーンで観た「メディア」(蜷川幸雄演出)を思い出します。あれも凄かった。