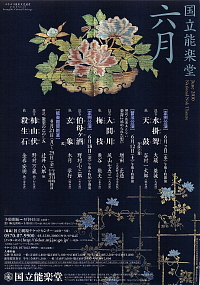

伯母ヶ酒 / 玄象

2010/06/18

国立能楽堂(千駄ヶ谷)の定例公演で、狂言「伯母ヶ酒」と能「玄象」。ほぼ満員の見所には、なぜか外国人の姿が目立ちました。

国立能楽堂(千駄ヶ谷)の定例公演で、狂言「伯母ヶ酒」と能「玄象」。ほぼ満員の見所には、なぜか外国人の姿が目立ちました。

伯母ヶ酒

この曲は二年前に観たことがありますが、今回はこのところ注目している野村小三郎師がシテというところがポイントです。私が小三郎師を意識し始めたのは昨年観た「宗論」の法華僧からで、きびきびした身のこなしと巧みな語りに引き込まれたのを覚えています。その後も今年2月に観た「翁」の千歳での迫力ある足拍子、4月の「浦島」での見事な変身振りと毎回期待に違わぬ舞台を見せてくれて、すっかりファンになってしまいました。

この日の「伯母ヶ酒」でも小三郎師の個性は見事に発揮されていて、あの手この手で伯母に酒を振る舞わせようとする弁舌の巧みさ、それでもうんと言わない伯母についにキレて「あーっ!」と毒づく表情のおかしさ。常座でぶうぶう言っているうちに思い付いて鬼の面をかぶり、伯母を脅して酒を出させることに成功したものの、飲み進めるうちにだんだん酔いが回って呂律がおかしくなり、姿勢もくだけてしまうところは、歌舞伎なら「魚屋宗五郎」ですが、あちらはだんだん目がすわってくるのに対しこちらはつい眠ってしまって伯母の反撃を許す間抜けぶりが眼目です。最後は怒った伯母に追われて橋掛リを逃げていくのですが、そこでも何やら千鳥足。本当の酔っぱらいに見えてしまいました。

松田高義師のいかにも「しわい」伯母ぶりも見事でしたが、最初にシテが訪ねてきたところで「誰かと思えば、甥の小三郎」って、それは芸名そのままじゃないですか。なお、二年前の「伯母ヶ酒」では鬼に脅された伯母は橋掛リまで逃げて平伏していましたが、今回は脇座にいて甥の左頬や左膝の武悪面に脅され続け、鬼が寝込んだところでやっと橋掛リまで逃げ出すという演出でした。その方が流れとしては自然ですが、脇正面のお客には面が見えないという問題もあります。

玄象

観世流以外では「絃上けんじょう」と表記されるこの曲の名の由来は、「青山」「獅子丸」と共に唐から伝わった琵琶の銘器「玄象」。この話は昨年12月に琵琶秘曲「啄木 / 楊真操」を聴いたときにも紹介されていましたが、そこでは「獅子丸」への言及がありませんでした。それもそのはず、『平家物語』ではこれら三面の琵琶が日本にもたらされる際に、荒れる龍神に捧げるため「獅子丸」は海に投じられたことになっていて、そのことがこの曲の後場での「獅子丸」の登場へとつながってきます。この、三つの宝物のうちの一つが龍神の手元に渡るという話は、「海士」での華原磬・泗浜石・面向不背の珠と同じパターン。

前場は八月、もはや琵琶の名手として並ぶ者のなくなった藤原師長が、渡唐の決意を立てて都を出立し、須磨の浦の潮汲み家で一夜を明かす場面。師長は保元の乱の首謀者である左大臣頼長の次男で、史実の上でも深い学識に加えて箏と琵琶の名手として知られると共に、平安末期の度重なる政変のあおりを受けて土佐と尾張に流された経歴の持ち主でもあります。その師長は、本曲ではツレ(観世芳伸師)。次第の囃子に導かれるようにワキ(高井松男師)及びワキツレ(いずれも師長の従者)を連れて登場し、舞台上に四角形を作って八重の汐路を行く船の、唐土はいずくなるらん

。山崎、湊川、生田を詠み込んだ道行が続いて、須磨の浦に着きました。

一声、そしてツレ/姥(大松洋一師)と前シテ/漁翁(木月孚行師)がゆっくりと登場し、一ノ松と三ノ松にそれぞれ立って向かい合い一セイを謡うと、舞台へ進みます。翁の方は何やら肩に掛けていましたが、常座に立った翁が肩に渡したそれは、汐汲みの天秤桶でした。そしてシテが目付柱の近くに立って舞台前面で汐汲みの型を見せる間の地謡そよや陸奥の……

が、朗々として実に見事!地頭は角寛次朗師です。さて、翁と姥が塩屋に戻ったところで従者が宿を求め、師長一行は塩屋に一夜の宿を借りることになりました。師長は、雨乞いのために神泉苑において琵琶の秘曲を奏して龍神もこれを賞でたことから「雨の大臣」と呼ばれた人物。そのことをこの翁と姥も知っており、師長に琵琶を弾くことを求めます。今宵は月も面白う候へば

と二人の願いの後押しをした従者から作リ物の琵琶を受け取った師長は、無音の中ひとり、須磨に流されたという源氏を偲ぶ謡をしみじみと聴かせますが、続いて囃子に乗った地謡が、村雨が降り出した様子を玄妙な音程・音量の揺らぎの中で示します。このため琵琶を止めた師長でしたが、翁は姥に命じて苫を取り出し、板屋に葺き渡しました(といってもそのように謡われているだけで、板屋などの作リ物があるわけではありません)。雨漏りもせぬのになぜ苫で葺くのかと問う従者に翁は、琵琶の調子は黄鐘調、これに対し村雨は盤渉調、よって苫で村雨の音を変え、一調子にしたのだと言います。地謡がさればこそ始めより、常人ただびとならず思ひしに

と謡う間に後見二人が前に出てきて正中に下居している翁の塩汲装束を整えていましたが、これはここからシテの人格が村上天皇に変わっていくからでしょうか?ともあれ、従者から琵琶を受け取った翁が扇を撥に見立ててばらりからり

と弾くその調べに己の尊大を恥じ入った師長は、忍んで立ち去ろうとします。これに気付いて立ち上がった翁は脇座の師長に走り寄り

袖を引いて止めました。師長が御名を名のり給へや

と問う間に一ノ松へ下がった翁と笛座前の姥は今は何をか裹むべき

と、村上天皇と梨壺の女御であることを明かします。村上天皇は師長より200年ほど昔の人、そして「玄象」の持ち主。琵琶の名手であったその村上天皇が、師長の渡唐を止めるために現れたのでした。シテは三ノ松で師長を振り返り見てから幕の内へ消え、太鼓が加わった来序のうちに姥もしずしずと後を追いました。

間狂言は、ここでは龍王ノ眷属。角ばった高い帽子をかぶり面を掛け、低い堂々とした声色で、師長が雨の大臣と呼ばれた由来、ただいまの出来事の一部始終、さらには唐から伝わった琵琶の銘器と秘曲に関する長大な台詞を語り、下界の龍神たちに集うよう告げて去っていきました。

後場に現れた後シテ/村上天皇は、絹の光沢が美しく輝く純白の直衣に緋色の指貫で実にノーブルなお姿。一ノ松で名乗り、龍神に獅子丸を龍宮から持参するよう命じると、中央で床几に掛ります。早笛に乗って登場した龍神は、赤頭の上に龍戴を冠り、キンキラキンのド派手な装束。すばやく琵琶(獅子丸)の作リ物を脇座の師長に手渡すと、一ノ松辺りで一回転してどんと安座しました。ここから、シテによる早舞=貴人の伸びやかな舞。木月孚行師の舞は、まさに村上天皇その人によるものと思わせる気品と安定感に満ちたもので、装束の美しさと相俟って舞台上に別世界を現出させました。時折優雅に袖を返しながらのひとしきりの舞の後、《窕くつろぎ》の小書によりシテは三ノ松まで下がってそこで右、左と回ると、再び舞台に戻って今度は囃子共々先ほどよりも速い動きでの舞に変わります。そして、ついに舞を終えて常座に立ったシテは、ここで龍神とぴったり動きを合わせて袖を返し、共にゆっくりと橋掛リを下がっていきました。残された師長が左手に琵琶を持って常座に立ち、地謡が馬上に琵琶を携えて、須磨の帰洛ぞありがたき

と師長の帰京を謡うと、太鼓が最後の一打ちで一曲を留めました。

「黄鐘調」「盤渉調」共に、雅楽における調(音階)の一つ。前者はA音を基音とする夏の調子、後者は西洋音楽のロ短調と同じで冬の調子。しかし「玄象」は旧暦八月=秋を季節としているので、師長が黄鐘調の曲を選んだのはやや不思議です。また『保元物語』に大物浦で師長が源惟守に「青海波」の秘曲を授けたという記述があり、本曲はここからも示唆を受けているとも言われますが、「青海波」は盤渉調の曲です。

配役

| 狂言和泉流 | 伯母ヶ酒 | シテ/男 | : | 野村小三郎 |

| アド/伯母 | : | 松田高義 | ||

| 能観世流 | 玄象 窕 |

前シテ/漁翁 | : | 木月孚行 |

| 後シテ/村上天皇 | ||||

| ツレ/姥 | : | 大松洋一 | ||

| ツレ/龍神 | : | 木月宣行 | ||

| ツレ/藤原師長 | : | 観世芳伸 | ||

| ワキ/師長の従者 | : | 高井松男 | ||

| ワキツレ/師長の従者 | : | 則久英志 | ||

| ワキツレ/師長の従者 | : | 梅村昌功 | ||

| アイ/龍王の眷属 | : | 奥津健太郎 | ||

| 笛 | : | 藤田次郎 | ||

| 小鼓 | : | 幸清次郎 | ||

| 大鼓 | : | 柿原弘和 | ||

| 太鼓 | : | 助川治 | ||

| 主後見 | : | 観世恭秀 | ||

| 地頭 | : | 角寛次朗 |

あらすじ

伯母ヶ酒

→〔こちら〕

玄象

唐を思い立った琵琶の名手・藤原師長が須磨の浦で宿を借りた老夫婦の前で琵琶を弾くうち、村雨が降り出す。老夫婦は屋根に苫を敷き、雨の音と琵琶の音の調子を合わせる。その対処に感心した師長は、老夫婦に一曲を所望、老夫婦の奏でる琵琶琴の素晴らしさに自らを恥じる。村上天皇と梨壷女御の霊であると明かした老夫婦は師長の入唐を留める為に現れたことを告げて姿を消す。再び村上天皇の霊が在位の時の姿で現れ、龍神に海底に沈められていた琵琶の名器・獅子丸を持って来させ師長に授けて自らも舞を舞い、昇天する。師長は名器を携えて都へと帰って行く。