氷室 / 腰祈 / 半蔀 / 善知鳥

2010/07/04

観世能楽堂(松濤)で観世会定期能。見所は七分ほどの入りで、番組は次のとおりです。

観世能楽堂(松濤)で観世会定期能。見所は七分ほどの入りで、番組は次のとおりです。

- 能「氷室」

- 狂言「腰祈」

- 能「半蔀」

- 仕舞四番

- 能「善知鳥」

このうち「半蔀」は関根祥人師がシテを勤める予定だったのですが、あろうことか6月22日に、まだ50歳という若さで急逝してしまいました。「急性大動脈解離」というのが病名ですが、この日の定期能はもとより、7月3日にも父・関根祥六師、息子の祥丸くんと関根家三代で「石橋」を披露する予定になっていたのですからまったく突然のこと。私自身は観能歴が浅いためにこれまで祥人師の能を観たことがなく、かろうじて仕舞「江野島」でその優れた身体能力の片鱗を拝見したことがあるだけなのですが、能楽関係のいろいろなブログを見ると、祥人師がすでに観世流を代表する能楽師のひとりとして人気を集め、さらにこれから名人への道を歩むことを期待されていたこと、そうした祥人師の逝去が能楽ファンに衝撃をもって受け止められたことが、よくわかります。

氷室

何はともあれ、この日最初は脇能「氷室」。亀山院の臣下が丹波の氷室山に立ち寄った際に、氷室守の老人から氷室の起源などを語られ、夜の神事を見ていくように言われる、やがて現れた天女が舞を舞い、さらに氷室の神が氷室から出てきて供御の氷を守護して都に急ぐ、というお話です。

紺地に雪が波打ち(?)降りしきる模様の一畳台が大小前に置かれ、さらにその上に賑やかな葉を戴いた薄緑色の山(氷室)が置かれて、ヒシギ。真ノ次第とあって亀井広忠師による強い打音の大鼓が響く中、紺の狩衣姿のワキ/朝臣(森常好師)と橙の狩衣姿のワキツレ二人が登場します。ワキは揚幕を出たところと、脇座に進んだところの二カ所で、一度かがんでから伸び上がって両腕を広げる型を見せましたが、これは「松尾」でも見たポーズですから、勅使系の決まり事なのでしょうか[1]。ワキとワキツレが舞台上で向き合って八洲も同じ大君の、御影の春ぞのどけき

と次第を謡いますが、これを地謡が地取した後にもう一度次第が謡われる三遍返シ。ワキの森常好師は、申し訳ないことに私の中ではいつまでたっても「自然居士」での憎々しい人買いのイメージが抜けないのですが、その力のある美声にはやはり引き込まれてしまいます。

名ノリ、道行ときて氷室山にも着きにけり

となり、誰かに氷室の謂れを聞いてみようと脇座に着いたところで今度は真ノ一声。大小の鼓がたっぷりと間をとり、しみ入るような笛が神秘的な雰囲気を醸し出します。現れたのは竹の柄の先に蒲鉾形の杉板をつけた朳えぶりを担いだ水衣姿の前ツレ(下平克宏師)と前シテ/氷室守(観世清和師)。橋掛リで向かい合いゆったり氷室守、春も末なる山陰や、花の雪をも集むらん

と一セイを謡うと、舞台に進んでさらにサシ下歌・上歌と何やらありがたげな詞章が続きます。そこにワキが声を掛けて氷室ではどうして春夏まで氷が消えないのか教えてほしいと述べ、これに答えてシテが氷室の謂れを説明。老人の態ではありますが、観世清和師の氷室守は口調に力がこもっています。さらに問答の中で仁徳天皇の御代からの各所の氷室が紹介され、やがてこの地に氷室が定められた旨がツレとシテによって述べられると、ワキはなるほど山深く日のささない深谷だから雪氷が残るのも道理だなと感心。ところがシテは、いやいや紀貫之も袖ひぢて掬びし水の凍れるを 春立つ今日の風や解くらん

と歌ったように、春が来れば氷は解けてしまうのが習い、この氷室の氷が解けないのも供御の力

によるのであると述べ、以下クリ・サシ・クセとじっと正中に下居して大君の功徳を讃える詞章を受け止めて、然れば年立つ初春の

から立ち上がると朳で雪をかき集めて一畳台に盛る型を見せました。そしてロンギに入ったところで後見二人が立ち、下居しているシテの肩を下ろして朳を下げると、シテの口調が改まって神がかったようにゆっくりになり今宵の氷の御調供ふる祭御覧ぜよ

とワキに勧めます。地謡の謡も現世を離れたかのように緩やかなものとなり、氷室守は氷室の内に入りにけり

と作リ物の後ろに回って姿を消しました。すると太鼓が入って来序となり、ツレもこの世のものと思われぬ足遣いで退場。

間狂言は氷室明神の末社で、神様っぽいかぶりものの下に赤い毛をチラリと放射状に伸ばした大胆なお姿です。ひとしきり氷室の仕組みを解説し、氷が不老不死の薬(?)として珍重されたことを述べると、ワキを見つけて角に下居し、参詣の礼を述べました。もちろんあの森常好師がこんなことで表情を変えるはずもないのですが、アイはワキがにっこと笑ったと勝手に大喜び。雪こうこう、と扇を振り上げながら雪乞いの踊りを踊ると、雪が降ってきたから雪ころばかしをしようと雪玉を作り、あら冷たやと手がかじかむ様子。どっさり雪が積もった様子を示してワキに一礼すると、短く舞って下がっていきました。

出端の囃子に乗って揚幕から現れた後ツレは、上品な灰緑色の長絹に天冠を戴いた後ツレ/天女(大松洋一師)。一セイ楽に引かれて古鳥蘇の、舞の袖こそゆるぐなれ

に続き、華やかな笛の調べに乗って扇を振るいつつ優美な天女舞を舞いました。ところどころに入る足拍子も穏やかで、いかにも天女の上品さが漂いましたが、舞い納めて常座で後シテが変わらぬや、氷室の山の深みどり

を謡い地謡が雪をめぐらす舞の袖かな

と応じると、氷室の中から曇りなき、御代の光も天照らす、氷室の御調供ふなり

とシテの声が響き渡るのを合図に笛座前に位置を変えて下居。そして地謡が緊迫した様子で力感いっぱいに山河も震動し天地も動きて、寒風頻りに肝を縮めて、紅蓮大紅蓮の氷を戴く氷室の神体冴え輝きてぞ現れたる

と謡ううちに、作リ物の引廻しが外されて中から《白頭》の小書どおり白髪を伸ばし白地に金の模様をあしらった装束の後シテ/氷室明神が現れました。面は白髪に隠れていますが小癋見で、茶色の肌に目が落ちくぼみ、横一文字に結んだ口がなんとも異形です。お盆のような板に銀箔をかぶせた雪を持ち、詞章のとおり谷風水邊冴え凍りて月も輝く氷の面萬境を映す

趣き。右袖を前に掲げて左に傾くと雪はしぶき

でふっと顔を上げ、地謡が高揚するうちに銀雪で雪をかき出す様を見せてから、片足を一畳台の前にだん!と出して左右をきっと見回します。作リ物を出た後シテは銀氷を脇に抱えて短い舞働を見せると、銀氷を天女に預けて銀の扇で舞い続けました。その暴力的なまでの足拍子と厳しく袖を返す型のうちに、ツレは銀氷を捧げて橋掛リを下がります。詞章によればここでは、都へと氷を運ぶ天女に向かって砕くな解かすなと呼び掛けつつ、日を遮り風を吹かして氷を守護している様子。最後は捧ぐる供御も、日の本の君に、御調物こそめでたけれ

で常座で留めました。

脇能なのでもっと短いあっさりしたものなのかと思っていたところ実際には約100分のかなりしっかりした構成でしたが、それでいてまったく長さを感じませんでした。ただし、これが「翁」に引き続いて演じられたとしたらこれは大変です。

腰祈

最初に太郎冠者を笛座前あたりに出し置きにしておいて、葛城での修行を終えたアド/山伏が妙に高く膝を上げる独特な歩き方で入ってきます。舞台に入って次第があり、後見が参らん

と短縮形の地取。ずいぶんしっかりと修行を積んだようで飛ぶ鳥を祈り落として見せた後、都の祖父おおじのところに着いてものもう

。太郎冠者と久しぶりの再会を喜び合った後、太郎冠者の呼ぶ声に応じて祖父面を掛けたシテ/祖父がえいえい

とつらそうな声をあげながら杖をついて出てきました。正中で床几に掛けた祖父も山伏=郷の殿きょうのとのとの再会を喜び、犬を抱かせろの何のと山伏を子供扱い。これに苦笑した山伏でしたが、祖父の腰が曲がってしまっているのを見て加持で治そうと申し出て、祖父も喜びます。ところが、数珠をとりだしてぼろんぼろん

と祈ると祖父は身悶えし始め、腰が伸びました。なうなう、尊や

と最初は喜んだ祖父ですが、ところでいつまでこのように?と意外な質問。伸びた腰が窮屈だったようで、これは祈り過ぎたと反省した山伏が再びぼろんぼろん

と祈ると、今度は祖父は前のめりに倒れてしまいます。祖父の怒った様子にあわててもう一度ぼろんぼろん

と祈ると、祖父は舞台の上で七転八倒。太郎冠者は山伏の指示を受けて適当なタイミングで杖をつっかい棒にしようと身構えていたのですが、祖父はその杖をとりあげて山伏を「打ち殺してくれる」と追い込みました。

自分の成長ぶりを見せたかった山伏でしたが、過ぎたるは及ばざるが如し。背伸びしても程を知らなければせっかくの法力も裏目に出るという話で、何やら身につまされそう。

半蔀

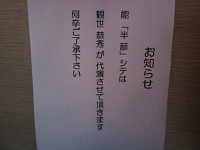

『源氏物語』第四帖「夕顔」に描かれる夕顔の上は、頭中将との間に一女(後の玉鬘)をもうけたものの、その後市井にまぎれて暮らしているときに夕顔の花の縁で若い光源氏と知り合った女性。互いに素性を知らぬままに逢瀬を重ねるうちに、その儚げな風情に光源氏ものめり込みましたが、あるとき某院なにがしのいんでの逢瀬の際に女性の霊(六条御息所?)が現れて恨み言を言う怪異にあって、夕顔の上はその明け方に息を引き取りました。この話をもとにした謡曲のうち「夕顔」は不遇の死により幽明の境を迷う夕顔の霊が旅僧の弔いによって救われるさまを描いていますが、この「半蔀」は夕顔の上が光源氏との思い出を語り舞を舞うというしっとりと優しい能です。しかし、この日この曲を舞うはずだった関根祥人師は急逝してしまい、代わりにシテを勤めたのは後見の予定だった観世恭秀師でした。

地謡と囃子方が揃うと間髪入れずに名ノリ笛。ワキ/僧(福王茂十郎師)もするっと出てきて常座で名ノリの後、位置を変えて敬つて白す立花供養の事

。ここで小書《立花供養》があれば立花が正先に置かれることになるそうで、これはこれで興味津々ですが今日はシンプルな舞台。大小の鼓が静かに打音を響かせるゆったりとしたアシライの囃子に乗って、落ち着いた色合いの唐織着流女出立の前シテ/里女(観世恭秀師)が登場し、しずしずと常座に立って手に取ればてぶさに穢る立てながら 三世の仏に花奉る

(「手に折り取るとその手によって汚れるので、その生えているままの姿で三世の仏に花を手向け申し上げる」僧正遍昭の歌)と謡いました。女が手向けた白い花がひとり微笑んでいるように見えることに驚いたワキはシテに花の名を問い、その花が夕顔であると知らされます。そしてシテはわれはこの花の蔭よりまゐりたり

と語り、シテの名を問うワキの問いには五条あたりに住んでいた者とのみ答えて姿を消しました。

アイ/所ノ者は花の供養へ参ろうと出てきてワキとの問答になり、正中に着座して光源氏と夕顔とのことを語りますが、その後ろで大鼓の調緒を引き絞る音がぎゅうぎゅうと鳴り響き……。それにもめげずアイは五条へ行って夕顔の弔いをするようにと勧めると、狂言座に下がりました。そしてここで後見が常座へ持ち込んだのは半蔀屋の作リ物。正面側に半蔀がついており、そこに緑の瓢箪をいくつか下げた蔓草が絡み付いています。

ありし教へに従つて、五条あたりに来て見れば

と五条に来てみればありし日のままに夕顔の家があることをワキが謡うと一声で後シテ/夕顔女が登場します。ごく薄くすきとおる灰青色の地に控えめに金の丸い文様を散らした長絹と緋大口を着たシテが半蔀屋に入るときに後見二人の間に緊張が走ったように見えましたが、寂しい秋の景色を家の中で眺めているシテに対して地謡(僧)が菩提を弔おうと呼び掛けるロンギにかかったところで後見の一人がさりげなく前に出てシテの袖を半蔀屋の中に押し込むと、そのまま後ろに座して草の半蔀押し上げて

で長い竹の棒を後ろから差し入れ、蔀戸をゆっくり押し上げるとそのまま固定しました。この一連の流れには、見ている方もちょっと緊張したものの、続くクセ舞は「あの花折れ」と光源氏に命じられた従者の惟光に扇に載せた夕顔の花を差し出したことで契りが結ばれることになったことの喜びを地謡に謡わせつつ、シテは涼やかに舞台を回ります。このとき夕顔が召使いの女を通じて差し上げた扇に書かれていたのは

心あてにそれかとぞ見る白露の 光そへたる夕がほの花

という歌。この歌は詞章の中にはなく、先ほどの間語リの中で紹介されるのですが、この「あなたは光の君でしょう?」という謎をかけた歌に対して光源氏が返した歌が

よりてこそそれかとも見めたそがれに ほのぼの見つる花の夕顔

詞章はこの歌の詩句をわずかに変えて折りてこそ

としていますが、近寄って見なければわかるまいと女と親しくなりたい心を伝えるこの歌を織り込んで、序ノ舞はたゆたうような囃子に乗り静かに、時折小さく拍子を踏んでゆったりと舞われます。そこには光源氏と過ごした短いながらも幸せだった日々を懐かしむ夕顔の気持ちがこめられていたのでしょう。舞い納めたシテは、ワキにこれからもお弔いくださいませと語り掛けると半蔀屋の中に入り、蔀戸が下ろされます。

これはそのまま夢とぞなりにける

と留められるように僧の夢の中の出来事だったのですが、まさに夢のように静かで美しい曲でした。

仕舞四番は、「屋島」「江口」「鐘之段」「松虫」から。このうち「江口」を舞ったのが関根祥六師で、冒頭に記したように御子息を亡くされたばかりの祥六師、その胸中やいかばかりというのが見所の共通の気持ちだったと思いますが、扇を持つ手は震えていても、身体の芯にはぶれがありませんでした。その悲痛さをたたえた表情が常のものなのかそうでないのかはわかりませんでしたが、詞章は最後に光と共に白妙の白雲にうち乗りて、西の空に行き給ふ、ありがたくぞ覚ゆる、ありがたくこそは覚ゆれ

。

善知鳥

世阿弥作、「善知鳥」と書いて「うとう」と読みます。生前の殺生の咎により地獄で責められる猟師が主人公で、「鵜飼」「阿漕」と共に三卑賤と呼ばれます。

ワキ/旅僧は、宝生欣哉師。そのワキが名ノリに続いて立山に行く理由を述べるところ、詞章ではまだ陸奥外の浜を見ていないので思い立って外の浜に行こう、ついでに立山禅定(霊場巡り)をしよう、という流れなのですが、宝生欣哉師は立山禅定をしよう、ついでにそのまま陸奥外の浜を見に行こう、と主客逆転しており、他にも詞章が短縮されていて、この辺りはワキ方の流儀による違いかもしれません。この「外の浜」というのは青森県の北の海岸線を指し、国土の尽きるところと考えられていたそうです。そして藤原定家の歌にみちのくの外が浜なる呼子鳥 鳴くなる声はうとうやすかた

とあるのが、この「善知鳥」にもつながってきます。さて、立山に着いたワキはその地獄の有様に恐れおののき、下山しますが、そのとき揚幕が上がって鏡ノ間の中から前シテ/尉(木月孚行師)がワキになうなうあれなる御僧に申すべき事の候

と呼び掛けます。やがて橋掛リに進んだシテは尉面、茶色の絓水衣。陸奥へ行くのであれば、去年の秋に亡くなった猟師の妻と子の宿を訪ねて、そこにある蓑と笠を手向けて弔ってくれるようにと伝えてほしいとワキに頼みます。それはいいが、何か証拠になるものは?と問われたシテは、一ノ松と二ノ松の間で自分の袖を引っ張ると、袖がきれいに肩から外れました。これをワキに渡したシテは、シオりながら下がり、二ノ松辺りで振り返ると陸奥へ向かうワキを見送る風情。さらに三ノ松でもう一度立ち止まると、見所をゆっくり見渡して揚幕の中へ下がっていきます。この間、詞章も遥々と客僧は奥へ下れば、亡者は泣く泣く見送りて行く方知らずなりにけり

と哀れを催します。短いながらも、連綿としたシテの思いが伝わってくるしみじみとした前場でした。

ワキは言語道断かかる不思議なることこそ候はね云々

と述べて笛座前に後ろ向きに下居。ここで鮮やかな橙と緑の装束を身に着けた子方とその母=ツレが登場しました。元来は最初に子方とツレを出しておくようですが、子方の藤波重光くんがまだ幼い(6歳くらい?)ので出るタイミングをここにもってきたのでしょう。子方とツレが脇座に下居したところで、ワキは常座に立ち、アイに呼び掛けて猟師の家を教えてもらいます。ついで、ツレが着座のまま夫である猟師との死別を嘆くサシを謡うと、ワキはツレに呼び掛けてここまでやってきた次第を述べ、形見の袖を懐から取り出します。そこで地謡からツレに水衣が渡され、ツレはワキから渡された袖と見比べてあらなつかしの形見や

とシオリ。ワキは笛座前で後見から笠を受け取ると、これを正先に伏せ置いて数珠を持って合掌し、回向文を唱えてから、笛座前に控えます。

いよいよ一声。妖しい笛に乗って現れた後シテ/猟師は、黒髪を長く垂らして痩せた面を半ば隠し、紫の熨斗目の上に白く透けて見える褸水衣と、卑賤の出であることを強調する出で立ちです。そして特徴的なのが、白黒の鳥羽根による腰蓑。そして常座に立っての一セイは、上述の藤原定家の歌です。サシとなってシテは地獄の苦しみが仏の法の力によって消えることを期待しながらも、鳥獣を殺すことをなりわいとした自分の罪は消えるであろうか、と僧にすがります。ここで地謡による上歌となってツレ/猟師ノ妻(武田宗典師)と子方の住まいに焦点があてられ、ツレはあれはとも言はば形や消えなんと、親子手に手を取り組みて泣くばかり

と謡いながら子方を立たせ、自分は背後でシオります。懐かしい夫の姿も「あれはあの人」と口にすれば消えてしまうのではないかとツレは絶望にとらわれているのですが、これを見たシテがああ自分はどうして子の鳥を殺したのだろう、鳥だって自分のように子を愛しく思っていただろうに、と嘆きながらわが子に近づくと、子方は後ずさって脇座に着座。つまり、我が子の姿はシテの視界から消えてしまったわけで、シテは声をあげて泣くよりほかにありません。とシテはただ明けても暮れても殺生を営

む自らの生業を嘆き、クセで後の世で報いを受けることを忘れて殺生に夢中になったことを悔いると両手を打ち合わせてシオリ。特にシテが行ってきたのは、うとうが砂の上に作った巣の中の子に向かって「うとう」と呼び掛けると子鳥は「やすかた」と答えるという習性を利用して子鳥を捕る残酷な猟だったのです。

ところが、続いてシテがうとう

と呼び掛けて足拍子を踏むと空気が変わります。緊迫した笛の音を聞きながらゆっくりと脇座へ進んだシテは、突如早打ちになった鼓に我を忘れて杖で子鳥を打ち据える仕種を見せるカケリ。シテは舞台で狂ったように杖を振るったかと思うと、鳥に逃げられたか悄然と橋掛リに下がりますが、またしても高揚。あれだけ自らの無惨な振る舞いを後悔していたのに、ふと落ち込んだ猟の面白さについ夢中になってしまう業の深さをここで見せます。そうした動と静が繰り返されてついに笠の辺りを打つうちに地謡が入り、親鳥が流す血の雨を避けるためにシテは杖を捨て、笠を持って右往左往しますが、ついに笛座前に立って笠を目付柱の足元へ投げ捨て(見事な距離感!)ると、舞台は地獄の様相に一変。娑婆では血の涙を流すしかなかったうとうは、冥途では罪人を追い立ててその眼を抉り、肉を裂く恐ろしい化鳥となっています。シテの舞も化鳥になって扇で罪人を打ち、羽ばたき、左手で眼を抉るさまを示すかと思えば、猛火の煙に胸を押さえて咽ぶ自らのありさまを描きます。何度か膝をつき、ついに逃れかねたシテはワキに向かって安き隙なき身の苦しみを助けて賜べや御僧

と必死に訴えると、そのまま失せにけり

で常座で留拍子を踏みました。

本当に無惨で救いのない曲。その中に鳥の親子と猟師の親子の情愛が織り込まれてはいますが、シテの業の深さとその報いとしての悲しみ、苦しみの姿が凄まじく、観終わるとどんより落ち込んでしまいました。木月孚行師は謡が囃子に埋没することがときどきありましたが、舞の表現力は圧倒的。こうなると同じ主題をもつ「阿漕」なども観たくなってきました。

配役

| 能観世流 | 氷室 白頭 |

前シテ/尉 | : | 観世清和 |

| 後シテ/氷室明神 | ||||

| 前ツレ/男 | : | 下平克宏 | ||

| 後ツレ/天女 | : | 大松洋一 | ||

| ワキ/朝臣 | : | 森常好 | ||

| アイ/末社 | : | 高澤祐介 | ||

| 笛 | : | 松田弘之 | ||

| 小鼓 | : | 大倉源次郎 | ||

| 大鼓 | : | 亀井広忠 | ||

| 太鼓 | : | 金春國和 | ||

| 主後見 | : | 武田宗和 | ||

| 地頭 | : | 坂井音重 | ||

| 狂言和泉流 | 腰祈 | シテ/祖父 | : | 三宅右近 |

| アド/山伏 | : | 三宅右矩 | ||

| アド/太郎冠者 | : | 三宅近成 | ||

| 能観世流 | 半蔀 | 前シテ/里女 | : | 観世恭秀(関根祥人代演) |

| 後シテ/夕顔女 | ||||

| ワキ/僧 | : | 福王茂十郎 | ||

| アイ/所ノ者 | : | 三宅近成 | ||

| 笛 | : | 一噌隆之 | ||

| 小鼓 | : | 曽和正博 | ||

| 大鼓 | : | 亀井実 | ||

| 主後見 | : | 山階彌右衛門 | ||

| 地頭 | : | 大西智久 | ||

| 仕舞観世流 | 屋島 | : | 岡久広 | |

| 江口キリ | : | 関根祥六 | ||

| 鐘之段 | : | 野村四郎 | ||

| 松虫キリ | : | 武田志房 | ||

| 能観世流 | 善知鳥 | 前シテ/尉 | : | 木月孚行 |

| 後シテ/猟師 | ||||

| ツレ/猟師ノ妻 | : | 武田宗典 | ||

| 子方/千代童 | : | 藤波重光 | ||

| ワキ/旅僧 | : | 宝生欣哉 | ||

| アイ/所ノ者 | : | 前田晃一 | ||

| 笛 | : | 寺井久八郎 | ||

| 小鼓 | : | 幸信吾 | ||

| 大鼓 | : | 佃良勝 | ||

| 主後見 | : | 角寛次朗 | ||

| 地頭 | : | 藤井徳三 | ||

あらすじ

氷室

亀山院に仕える臣下が丹波・氷室山に立ち寄る。氷室守の老人が氷室の謂れを語り、大君の徳を讃え、今宵氷調の祭りを見せようと姿を消す。夜更けになると天女が現われ、舞を舞うと、氷室の神も氷を持って現れ、氷を守護し都に送り届ける。

腰祈

大峰・葛城での修行を終えた山伏が出羽への帰路、都の祖父のところに立ち寄る。すると祖父は腰が曲って不自由しているとの事。さっそく自慢の法力で治そうと祈るが、法力が強過ぎて腰が反り返ったり折れ曲がったりしてしまい、怒った祖父は山伏を追い立てる。

半蔀

仏に供えていた花々の供養をする雲林院の僧の前に女が現われ、五条辺りを訪ねてほしいと頼む。僧は教えられた荒れ果てた一軒家に赴くと、夕顔の花が咲いている。そして蔀戸を押し上げて現れた夕顔の女の霊は、光源氏との昔を懐かしみ舞を舞う。

善知鳥

旅僧が立山で出逢った老人は、僧に陸奥・外の浜に行き自分の形見を届けてくれるように頼む。外の浜を訪れた僧の前に漁師の霊が現われ、生前の殺生の咎により、地獄で化鳥となった善知鳥に責められる様を見せ、地獄に落ちた苦しみから助けてほしいと訴えつつ消えていく。

脚注

- ^治世賛美の詞章を伴う真ノ次第と共に示されるこの所作は、能の鑑賞者であり庇護者である室町将軍への「恭礼」という意味を持つようです。