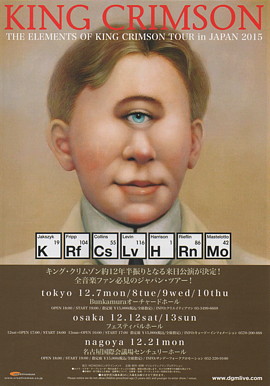

King Crimson

2015/12/10

Bunkamuraオーチャードホール(渋谷)で、King Crimsonのライブ。

Bunkamuraオーチャードホール(渋谷)で、King Crimsonのライブ。

「The Elements of King Crimson Tour in Japan 2015」と題されたこのツアーは、2011年に引退を宣言していたRobert Frippが突如King Crimsonを再始動(何度目?)し、2013年のThe Crimson ProjeKctに代わって本家の力を見せてくれるというものですが、Tony LevinとPat Mastelottoは不動のメンバー。そこに準オリジナルメンバーのMel Collinsと、これまた派生バンドである21st Century Schizoid BandのJakko Jakszyk、そして2人のドラマー=Gavin Harrison(ex-Porcupine Tree)、Bill Rieflin(ex-R.E.M.)を加えた7人編成で、空前絶後のトリプルドラムになっています。

彼らの日本での演奏は12月7日から始まり、ネット上ではそのセットリストの豪華さ(つまり1970年代への回帰の姿勢)と演奏のレベルの高さが話題になっていました。しかも、どうやらセットリストは日替わりであるらしいということがわかり、この日はどんな曲が演奏されるのかという当て物の楽しみも生まれてきました。私としては、名盤『Larks' Tongues in Aspic』から1曲でも多く演奏してほしい、という希望を持って会場に向かったのですが……。

グッズ売り場は大変な行列になっており、Tシャツ類の購入は直ちに断念。プログラムとCDボックスセット(過去の没テイクなどが雑多に収録されているらしい)を購入して場内に入りました。ステージ上は手前にドラムセットが3台あって、左からPat Mastelotto、Bill Rieflin、Gavin Harrisonのもの。中央のBill Rieflinのドラムセットは、左手側にキーボードも置かれていて、これが演奏中はメロトロンの音を再現します。またステージ奥側は一段高くなっており、左からMel Collinsのサックスブース、Tony Levinのブース(5弦と4弦のMusic Man StingRay、NS Electric Upright、Chapman Stick)、Jakko Jakszykのブース(『宮殿』ペイントのPaul Reed Smith!)、そしてRobert Frippのブース。Robert Frippの位置にはキーボードも置かれています。

開場時からずっと続いていたであろうサウンドスケープの音が引き続く中、開演時刻を10分ほど過ぎたところで日本語での場内アナウンスが入り、録音・撮影は絶対行うなときつい口調での注意が続いた後に「本編終了後、ベーシストのトニー・レヴィンがカメラをとりましたら、これを合図に写真撮影をしていただいてかまいません」と脱力系の説明がなされ、「なんだそりゃ?」と驚きつつも拍手が沸き上がりました。ついで英語での同趣旨のアナウンスがあったのですが、その声はRobert Frippその人のもの。他のメンバー(Tony Levin?)の合いの手も入っていたりして、Robert Frippがずいぶんサービス精神を発揮している様子が窺えました。

やがてメンバーがおもむろに登場し、Robert Frippが場内を見渡してからお辞儀をして拍手喝采を浴びました。メンバーが思い思いにチューニングのチェックをしてから、Robert Frippがサウンドスケープのヴォリュームを下げると共に『Islands』(CD版)のタイトルチューンの最後に収録されていたオーケストラ収録の場面の断片が流れ、その中でRobert Frippが行ったカウントを聞き終えたところでJakko Jakszykが歌い始めました。

Peace - An End

『In the Wake of Poseidon』からの「Peace」組曲の最終曲。静かにボーカルがしみ渡って、ただちに次の曲へ。

Radical Action (To Unseat the Hold of Monkey Mind I)

Robert Frippのギターがクレッシェンドしてきて、 ヌーヴォ・メタル調の複雑怪奇なリズムにフルートが絡む不思議な曲調の短いインスト曲。3人のドラマーのスネアとシンバルがタイミングをずらして連携するのが面白く、早くもトリプルドラムの効果が発揮されます。

Meltdown

前曲をイントロとして、ギターのメカニカルな6拍子のアルペジオの上にJakko Jakszykの歌(Tony Levinがコーラス)とMel Collinsのサックスソロ、破壊力満点のトリプルドラムが交錯。楽曲としてしっかり作り込まれている印象です。そして「Radical Action」「Meltdown」「Radical Action」は組曲になっているようです。

Radical Action (To Unseat the Hold of Monkey Mind II)

「Meltdown」のコーダにあたる曲。どこまでも重い4拍子のドラムの上に低音ギターとベースのシンコペーションを交えたリフの繰り返しがポリリズムの雰囲気を出していて、うっかりするとリズムの迷宮にはまります。やはり彼らの音楽は一筋縄ではありません。

Level Five

間を空けずに直ちに『The ConstruKction of Light 』からのヘヴィーな曲。Tony Levinはそれまでの5弦ベースからチャップマン・スティックに持ち替え、Jakko JakszykはギタリストとしてRobert Frippと対峙します。両端の2人のドラマーが曲間でバトルを繰り広げる間にBill Rieflinがキーボードでノイズを入れ、Mel Collinsのアルトサックスが咆哮し、最後にはRobert Frippのピックスクラッチが曲を締めました。これら一連のメタル・クリムゾンの曲が終わった瞬間、場内には悲鳴のような歓声が上がりました。これはすごい!

Epitaph

フロアタムのロールから、ほぼ原曲どおりのアレンジによる「Epitaph」。Bill Rieflinによるあのメロトロンの音が(本来の音域を超える高音も使っていましたが)涙を誘います。また、有名な「Confusion will be my epitaph」の背後で鳴るエレピ音は、Robert Frippがギターで出していたようです。しかし、クラリネットのフレーズがなんとなく通俗的(はっきり言うとチンドン屋風)に聞こえたのは、気のせい?

Banshee Legs Bell Hassle

3人のドラマーがエレクトロニック・パッドでガムラン風の音を重ねる、エスニックな短い曲……というより、インプロヴィゼーション?

One More Red Nightmare

Gavin Harrisonのキューでヘヴィーなギターのリフ。Bill Brufordの破壊的なドラミングを3人で分け合い、あるいは音を重ねて再現していましたが、トリプルドラム構成が効果を発揮すればするほど、Bill Brufordがたった1人でどれだけの貢献をこの曲に対して行っていたかを再認識することにもなりました。

Vrooom

サンプリングのメロトロンのイントロが流れて「おっ、これは?」と思ったらやはり、ヌーヴォ・メタルを宣言したこの曲。低音リフにバリトンサックスを持ち込むのは少々疑問でしたが、中間の静寂部ではTony Levinのアップライトベースがフルートとのユニゾンでいい味を出していました。

Easy Money

この曲を聴ければ15,000円出した甲斐があった、と言える曲。Bill Rieflinはもちろんメロトロン、Pat Mastelottoは各種シンバルやパーカッションでJamie Muirの役割、そしてGavin HarrisonがBill Brufordの役目を受け持ち、Robert FrippはフェルナンデスLPでサステインの効いたフレーズを繰り出しています。カオスのようなリズムの上にJakko Jakszykがスキャットを重ね、ドラムが徐々にヒートアップすると共にRobert Frippがギターをかき鳴らして強烈なシンバルの連打がリズムを取り戻したところで曲は元のリフへ回帰。最後は笑い袋で終了。

Hell Hounds of Krim

ドラムトリオ。最初は各自スティックを4本ずつ持って同じフレーズを叩き、その後は役割分担をしてタム中心のフレーズを組み立てたり、メインリフに戻ったり。

Suitable Grounds for the Blues

7拍子のメタリックなリフにサックスが暴れまわるイントロから、これまた7拍子のランニングベースの上で「Suitable Grounds for the Blues〜」と歌われる歌モノ。後半ではRobert Frippのクロマチックな高速ソロとMel Collinsの渾身のサックスソロが聴かれました。

The Letters

叙情的なギターのアルペジオから。『Islands』はKing Crimsonのアルバムの中では比較的地味な存在(『Lizard』と双璧?)ですが、私は意外に好きで、この「The Letters」を聴けたことに軽く感動しました。少々弱いと思ったJakko Jakszykのボーカルも、この曲に限っては絶唱だったと言えるでしょう。

Sailor's Tale

4弦ベースのリフが入ってきて「えっ?」と思ったら引き続き『Islands』からのこのインスト曲。この曲が聴けるとは思っていませんでした。冒頭のドラムはBill Rieflin、ブレイクからメロトロンが入った後はPat MastelottoとGavin Harrisonのツインドラムで、ドラムとベースとギターがポリリズムっぽく絡み合い、最後にRobert Frippが肩をいからせて全弦をかき鳴らし、キーボードの低音へ引き継いで終了しました。

The Court of the Crimson King

謎の間(キーボードのセッティングに手間取った模様?)を挟んで、King Crimsonを代表するこの曲。Mel Collinsのフルートも曲にマッチし、ボーカルの背後でのタムフレーズは2人のドラマーが音を分けあってステレオ効果を出していました。コーダ部分は省略されたものの、ほぼ原曲そのままのアレンジで、いかにこの曲が発表当初から完成度が高かったかということを再認識させられます。

Starless

冷え冷えとしたメロトロンから1970年代King Crimsonの掉尾を飾る「Starless」。前半の物寂しい曲調の中に入ってくるサックスソロやRobert Frippのサステイン・ソロも素晴らしいものでしたし、Jakko Jakszykによる単音フレーズの背後でPat Mastelottoがシンバルを引っ掻いたり効果音を出したりするのも原曲のムードを見事に再現していて良かったのですが、照明の効果でステージ上がどんどん赤く染まり、やがてトリプルドラムが轟音を鳴らして緊迫度が頂点に達した後になだれ込む(本来は)高速パートのGavin Harrisonのドラミングのテンポが遅く、緊張感を損ねたのが返す返すも残念でした。

ここで本編は終了し、あらかじめのアナウンスのとおりにTony Levinがカメラを取り出したので聴衆も大喜びでメンバーを撮影。しかし、だからと言って拍手が途切れることはありませんでした。

Larks’ Tongues in Aspic, Part 1

ドラマー3人による高速ガムラン演奏……と思ったものの、そこに「これはどこかで聞いたことがあるぞ?」というシャリシャリしたフレーズが重なって、Robert Frippのギターがあのヴァイオリンのフレーズを奏で始め、Jakko Jakszykは持続音ギター、Tony LevinのスティックはJohn Wettonのもこもこベースを再現。Pat MastelottoもJamie Muirが憑依したかのようにあれやこれやの飛び道具を取り出して鳴らしまくっていました。リズムが入ってからのギターのメカニカルなフレーズはRobert FrippとJakko Jakszykが分け合い、曲調がおとなしくなった後のヴァイオリンソロのパートはMel Collinsがフルートでフリーなソロを展開しましたが、途中から引用フレーズが増え「君が代」まで入れてきたのには驚きました。

21st Century Schizoid Man

Pat Mastelottoのトリガーによる効果音の後に、トドメはこの曲。ボーカルには歪み系のエフェクトをかけ、ギターとサックスのフレーズは原曲どおり。フリーなパートではMel CollinsのサックスソロをBill Rieflinのドラムが叩き、ついでGavin Harrisonがパッドのメロディと生ドラムのリズムを組み合わせた長大でエモーショナルなドラムソロを展開。やがてギターの持続音が入ってきて、あの全楽器ユニゾンフレーズは7人もいるのに完璧にぴったり合わせてきました。最後の最後に、破壊的なシンバルロールが重ねられ3人のドラマーがすっくと立ち上がったところでぴたっと終曲。

予想を上回る素晴らしいライブでした。Robert Frippが集めたミュージシャンたちなのでもとより腕前は折り紙つきですが、これほどのコンビネーションを見せてくれるとは思っていませんでした。特にトリプルドラムという編成がどういう効果をもたらすのかは事前には想像もつかなかったのですが、実際に演奏されてみるとそれぞれの曲に原曲を拡張するほどの強烈なダイナミズムを与えていたように思います。唯一の弱点はボーカルですが、Greg Lakeの美声とJohn Wettonの深みを同時に求めるのはJakko Jakszykに対して酷に過ぎるでしょう。それでも「The Letters」でのBoz Burrellのボーカルの再現は見事でした。

なおこのツアーでは日替わりでセットリストが変わり、別の日では「Pictures of a City」「The Talking Drum」「Larks' Tongues in Aspic, Part 2」「Red」「The ConstruKction of Light」といった曲が演奏されていますが、自分としては『宮殿』の2曲はいらないので「The Talking Drum」から「Larks' Tongues in Aspic, Part 2」へのメドレーをトリプルドラムで聴かせてほしかったというのが率直な感想です。

また、1980年代(Fripp-Bruford-Belew-Levin期)の曲がセットリストに含まれていないのはなぜか、という議論がSNS上で盛んになされており、確かにAdrian Belewの個性的なボーカルとギターを再現するのは至難であったことも理由の一つでしょうが、それよりもこの時期の楽曲が限定された人数(4人)で最大限の音響効果を出すことを目指しており、7人がかりで再現するには向いていないとRobert Frippが判断したからではないかと思いました。

それにしても、彼らの演奏を直に見る機会が今後得られるかどうかは、69歳というRobert Frippの年齢を考えるとかなり期待薄。そもそもこのツアーが実現したこと自体が奇跡のようなものですから、アンコールの演奏が終わり舞台袖に下がって行く前に客席に向かって深々とお辞儀をした彼の姿が稀代のギタリストの見納めということになる確率は、相当程度に高いと考えざるを得ません。

|

|

ミュージシャン

| Robert Fripp | : | guitar, soundscape |

| Jakko Jakszyk | : | guitar, vocals |

| Mel Collins | : | saxophone, flute |

| Tony Levin | : | bass, chapman stick, vocals |

| Pat Mastelotto | : | drums |

| Gavin Harrison | : | drums |

| Bill Rieflin | : | drums, keyboards |

セットリスト

- Peace - An End

- Radical Action (To Unseat the Hold of Monkey Mind) I

- Meltdown

- Radical Action (To Unseat the Hold of Monkey Mind) II

- Level Five

- Epitaph

- Banshee Legs Bell Hassle

- One More Red Nightmare

- Vrooom

- Easy Money

- Hell Hounds of Krim

- Suitable Grounds for the Blues

- The Letters

- Sailor's Tale

- The Court of the Crimson King

- Starless

--- - Larks' Tongues in Aspic, Part 1

- 21st Century Schizoid Man