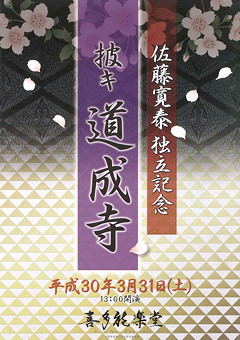

箕被 / 道成寺

2018/03/31

喜多流能楽師・佐藤寛泰師(1986年生)の「道成寺」披キ。佐藤家は代々仙台藩伊達家お抱え能楽師(乱舞方大番士)の家柄で、寛泰師は十二代目なのだそうですが、この日の舞台はもちろん、目黒の喜多能楽堂です。

まずは佐藤寛泰師の父・佐藤章雄師の舞囃子「枕慈童」。正座の姿勢から立ち上がるときに苦労している様子があったので少し心配になりましたが、舞い始めると背筋が伸び徐々に力がみなぎってきて、見応えのある舞囃子となりました。

箕被

続いて大蔵流・山本東次郎師と山本凜太郎師による狂言「箕被」。連歌に夢中の男とこれに愛想づかしをする妻の話で、2009年に和泉流で一度観ています。そのときはいまひとつ男と妻の心理がわからず頭の中に疑問符が渦を巻いた状態で観終わったのですが、今回は山本東次郎家らしい式楽の重厚さの中に夫婦の情愛の機微が表現されていて、なるほどこういうことだったかと得心がいく舞台でした。

連歌の初心講の世話役に当たったので準備をするようにと夫から言われた妻が怒ったのは、夫が火の車の家計を気にかけようとしないからではなく、連歌の講を巡り歩いて留守ばかりしている夫が久しぶりに家に戻ったと思ったらまた連歌。自分のことをかまってくれようともしないことへの悲しさと怒りとが離縁を申し出た動機です。別れを切り出された夫の方もさすがに大きく動揺してどうしようと葛藤するのですが、ここで連歌の会を中止するわけにもいかず「気の毒だが暇をやろう」と絞り出すように妻に告げました。しかし、もとより妻のことが嫌いで離縁するわけではないので、別れた後もこちらへ来ることがあったら立ち寄りなさい、茶など出しましょう、と未練たっぷり。暇の印として箕を渡し、さらばさらばと別れる夫婦は舞台上を左右に入れ違うように進みましたが、ここには断腸感が漂います。しかし橋掛リにかかった妻の背中を見て夫は、発句を思い付いたと妻を呼び止め、次のように詠いました。

いまだ見ぬ二十日の宵の三日月(箕被き)は

一ノ松でこれを聞いた妻は二ノ松まで進んだものの、自分もここで下の句を返さなければ後の世(生まれ変わったとき)に口ない虫に生まれてしまうと自分で自分に言い訳をして常座に戻り、脇句をつけてみせます。

今宵ぞ出ずる身(箕)こそつらけれ

和泉流での歌三日月(箕被き)のいずるも惜しき名残かな 秋(飽き)のかたみ(形見・箕)に暮れて行く空

とは異なりますが、この歌も上の句「いまだ見ぬ」に出て行かないでほしいという気持ち、下の句「つらけれ」に妻の真情が明かされているようです。これを聞いて夫は妻がそこまで連歌の才があったとは知らなかったと喜び、これからは連歌の会に出歩くことはせず、家で二人で連歌を楽しむことにするから家に戻ってほしいと頭を下げました。

これでストーリーとしては完結していますが、舞台はまだ少し続きます。二人向かい合って座したところで、夫は妻に「何やら新しうお目にかかる心地」がすると照れている様子。ついで互いに酌をしながら盃を交わし、夫は小謡を謡いながらさらにもう一杯と酌。二度勧められて二度とも一気に飲み干す妻の飲みっぷりに呵々と笑った夫は、気持ち良く謡い舞い始めます。ここでの詞章は夫婦の再会を主題とする能「芦刈」の一節で、酌をしながら謡ったのは三年の過ぎしは夢なれや、現にあふの松原かや、木陰にまといて難波の昔語らん

、舞いながら謡うのは濱の真砂はよみ尽くし尽くすとも、此の道は尽きせめや。唯もてあそべ名にし負う、難波の恨み打ち忘れて、ありし契りに帰り逢う、縁こそ嬉しかりけれ

。この「恨み」で箕の裏を見せて「打ち被けて」と続けたところが洒落ていて、その後に続く舞は箕を扇に持ち替え、驚くほどの身体能力を示す高速回転を伴うもの。舞い終えた夫は愛しい妻をこちへおりゃれ

と誘い、妻も参ります参ります

と応じて二人して下がっていきました。

仕舞二番は、友枝昭世師の「八島」と塩津哲生師の「野守」。屋島の合戦を背景に修羅の闘争を勇壮に舞う「八島」も素晴らしく、ことに途中で、左手の楯とした扇を残して太刀に模した右手の扇を床を滑らせて地謡に送った場面にははっとさせられたのですが、野守の鏡を手に天地東西南北をくまなく見せる鬼神のパワフルな姿を描く「野守」にも圧倒されました。冒頭はシテと地謡の一人との掛合いがあり、ついで地謡の斉唱を背景に舞台狭しと舞い働く塩津哲生師は動きにも表情にも気迫がみなぎり、最後には飛返リまで決めて豪快に舞い納めました。

ここで20分間の休憩があり、いよいよ「道成寺」となります。

道成寺

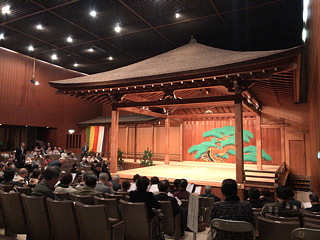

舞台上に長裃出立で囃子方と地謡が着座すると、能楽堂の密閉された空間にぴんと緊張感が走ります。喜多流(下掛)の演出の常として、最初に登場するのはワキ(宝生欣哉師)、ワキツレ二人、オモアイ(山本泰太郎師)。ワキに命じられてアイの二人と狂言鐘後見が運び込んだ鐘の色は光沢のある緑色で、紐は濃い青紫です。

鐘の吊紐の滑車へのセットも手際よく終わり、女人禁制の触れが厳かに行われてオモアイが笛座前、もう一人のアイが狂言座に控えたところで習ノ次第に乗って登場した白拍子の唐織は紅無、太い金の線が作る菱形の中にさまざまな色と共通の図案(何かの道具の形にも見えましたが遠目からでは判然としませんでした)が配されて色彩的には比較的落ち着いた感じがしますが、作りし罪も消えぬべき

と次第を謡った後の道行の時点で、早くも内なる激情が垣間見えました。さらにひらに拝ませ賜り候へ

と迫る白拍子の妖気にはオモアイばかりでなく見所もたじたじ。大鼓一調のアシライを聴きながら後見座で烏帽子をつけた白拍子が一ノ松から鐘を遠くきっと見上げて舞台へ駆け戻ると共に始まる乱拍子は、小鼓(住駒充彦師)が幸流なので掛け声短く息が詰まるような長尺(八段)のもの。そして白拍子は脇正で位置を変えずに左回りに向きを変えながら、その一段ごとに大地を打ち通すような強靭な足拍子を踏んでいきますが、その緊迫感は一瞬たりとも緩むことがありません。そして乱拍子の最後、再び正面を向いた白拍子が徐々に目付柱の近くへと進んできたときには、まるで見所に迫って来るようで怖さを感じました。

ついに急ノ舞に入り、鐘が少しずつ高さを下げてくる中、白拍子が角から鐘を見上げて身悶えするように沈み込むと、右手の扇で烏帽子の左側面を激しく打ち、烏帽子は舞台下まで飛ばされました。ついで鐘の中に入った白拍子は、切戸方向を向いたまま鐘の内側に左手をつけ、足拍子を二度踏んで手の位置を維持したまま跳躍。同時に鐘が落ちました。

間語リは「熱や熱や」のところで二人の息が合わない箇所がありましたが、ワキへの報告を譲り合う場面ではほっとした笑いが見所から漏れました。ついで語リの最後に「なんぼう…(間)…恐ろしき物語」ではないかとワキツレ二人に問うワキの語り口も見事。ノットの囃子があってワキたちが数珠を揉むうちに鐘が少し引き上げられ、いったん降ろされると中から破裂音のような鈸の音が鳴り響きます。そして鐘が少し浮いて左右に激しくぐらぐらと揺れた後に引き上げられると、そこには唐織を背後に脱ぎ捨てた蛇体の姿。立ち上がった蛇体は唐織を胸の高さに巻き合わせ、打杖を手に歩み出てワキと対峙してから鐘を見上げ、ゆっくりと橋掛リに進むと一ノ松にかかるところで唐織を素早く脱ぎ捨てるきっぱりとした鱗落シ。幕の前でワキと向き合ってこれを押し返し、一ノ松まで戻ると勾欄から身を乗り出して、常座から斜めに縦一列に連なったワキ・ワキツレたちと睨み合います。さらにシテ柱に背を当ててでじっくりと苦悶の形相(?)の柱巻キを見せたシテは足を踏み鳴らしながらワキたちへの抵抗を試みましたがかなわず、鐘に向かって逃がれようとするところを背後から引き戻され、さらには膝をついて鐘に向かって絶望的な膝行も見せた後、橋掛リを逃げ去って揚幕の中へ大きく跳び込んでいきました。

最初から最後まで佐藤寛泰師の気迫が持続し続けた「道成寺」でした。直近で観た「道成寺」は金春流・中村昌弘師の披キでしたが、激情を内に抑え込むいい意味で上品だったそのときの「道成寺」とは対極にある、若々しい迫力に満ちた「道成寺」で、力余って最後の膝行では縫箔の裾が割れてしまうほどでしたが、文句なしに見事な披キでした。これがバレエだったら最後、揚幕の奥へと高く飛んでゆくシテの背中に向かって「ブラボー!」と歓声をあげるところですが、当たり前ながら能ではそれはご法度。こちらも内心の興奮を表には出さないようにして、ワキの留拍子を聞きました。

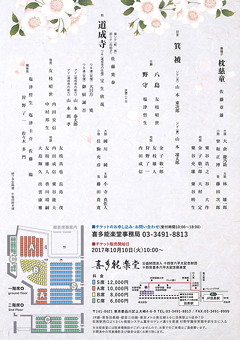

配役

| 舞囃子喜多流 | 枕慈童 | シテ | : | 佐藤章雄 |

| 地頭 | : | 大村定 | ||

| 笛 | : | 藤田次郎 | ||

| 小鼓 | : | 曾和正博 | ||

| 大鼓 | : | 大倉慶乃助 | ||

| 太鼓 | : | 林雄一郎 | ||

| 狂言大蔵流 | 箕被 | シテ/夫 | : | 山本東次郎 |

| アド/妻 | : | 山本凜太郎 | ||

| 仕舞喜多流 | 八島 | : | 友枝昭世 | |

| 野守 | : | 塩津哲生 | ||

| 能喜多流 | 道成寺 | 前シテ/白拍子 | : | 佐藤寛泰 |

| 後シテ/蛇体 | ||||

| ワキ/道成寺住僧 | : | 宝生欣哉 | ||

| ワキツレ/従僧 | : | 大日方寛 | ||

| ワキツレ/従僧 | : | 御厨誠吾 | ||

| アイ/能力 | : | 山本泰太郎 | ||

| アイ/能力 | : | 山本則孝 | ||

| 笛 | : | 藤田貴寛 | ||

| 小鼓 | : | 住駒充彦 | ||

| 大鼓 | : | 國川純 | ||

| 太鼓 | : | 小寺真佐人 | ||

| 主後見 | : | 友枝昭世 | ||

| 地頭 | : | 香川靖嗣 | ||

| 主鐘後見 | : | 塩津哲生 | ||