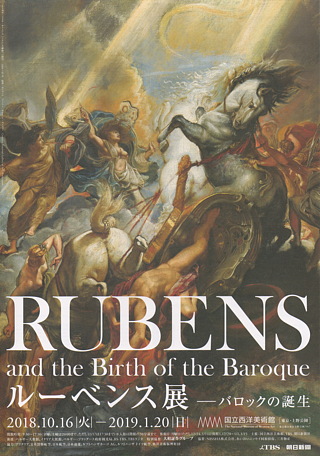

ルーベンス展―バロックの誕生

2019/01/02

国立国立西洋美術館(上野)で「ルーベンス展―バロックの誕生」。

国立国立西洋美術館(上野)で「ルーベンス展―バロックの誕生」。

ピーテル・パウル・ルーベンス(1577-1640)と言えば、日本では「フランダースの犬」の物悲しい結末と共に思い出される存在ですが、現実のルーベンスはバロック期を代表する画家の1人であり、大規模な工房から量産される作品群をヨーロッパに供給し続けた有能な事業家でもあり、豊富な教養を誇る人文学者にして7ヶ国語を操る外交官でもあり、当時から「王の画家にして画家の王」と呼ばれた偉人であって、その影響はその後の長い期間(ほぼ現代に至るまで)さまざまな画家に及んでいるとされています。本展は、そのルーベンスが若き日(1600-1608)に滞在して修行に励み、以後も生涯を通じて再訪を願い続けたイタリアと画家との関わりに焦点を当てたもの。主催者の言によればルーベンスをいわばイタリアの画家として紹介する試み

です。

ルーベンスの活動ぶりの一端は昨年の「プラド美術館展」でベラスケスについて学んだときに知ることができましたが、今回は本格的にルーベンスその人について学習できそうです。

階段を降りると入り口の前に4Kシアターがあり、アントウェルペンの聖母大聖堂でネロが見上げた《キリスト昇架》《キリスト降架》を含む祭壇画を原寸大で見ることができました。その神々しい姿は、ねるほどネロが憧れた(?)だけのことはあります。ここにパトラッシュのぬいぐるみがあったらもっとよかったのですが。そしてその先から展示室となり、展示の章立ては次のとおりとなっています。

- ルーベンスの世界

- 過去の伝統

- 英雄としての聖人たち ― 宗教画とバロック

- 神話の力 1 ― ヘラクレスと男性ヌード

- 神話の力 2 ― ヴィーナスと女性ヌード

- 絵筆の熱狂

- 寓意と寓意的説話

ただし、図録に収められたカタログの順番は「I 過去の伝統」「II 宗教画とバロック」「III ルーベンスの世界」「IV 絵筆の熱狂」「V ヘラクレスと男性ヌード」「VI ヴィーナスと女性ヌード」「VII 寓意と寓意的説話」という順番になっており、こちらの方が本来の展示プランを示しているのでしょう。そこで、以下では順番を組み替えカタログに記された順番に沿って展示の様子を記すことにします。

I 過去の伝統

このコーナーは、ルーベンスが「イタリア」から受けた影響を取り上げるもの。

このコーナーは、ルーベンスが「イタリア」から受けた影響を取り上げるもの。

ルーベンスが修行時代を終えて一人前の画家(親方)として独立したのは1598年、21歳頃のこと。その2年後の1600年にイタリアに向かったルーベンスは、ヴェネツィア、マントヴァ、ローマ、ジェノヴァなどに滞在する中で、古典古代の芸術や盛期ルネサンス、同時代の美術に触れて自身の作風を確立し、1608年にアントウェルペンに帰郷してから、イタリアでの収穫を制作に反映していきます。

このコーナーで中心的な位置を与えられていたのは、プラド美術館から出展された《セネカの死》(1615-16年)。古代ローマの皇帝ネロによって自殺に追い込まれた哲学者セネカ(1BC-AD65)が静脈を切り、血の巡りを良くするために湯を張った金盥に入って前方を見上げる構図ですが、その頭部は2世紀の大理石彫像、身体は別の彫刻からの引用(前者は本展にも出品)で、いずれもルーベンスはローマで素描を作成していますが、古典古代に対するキリスト教的な解釈によって、死を強要されるセネカに殉教者のイメージを与えています。

一方、ネーデルラントの外交官として1628-29年にかけてマドリードに派遣された際にフェリペ4世の膨大なコレクションに接したルーベンスは、イタリア時代にも目にしていたティツィアーノ(1490頃-1576)の作品をとりわけ熱心に研究し、その色彩感覚を自分のものとしていきます。《毛皮を着た若い女性像》(1629-30年頃)はティツィアーノの同名作を忠実に再現したもの。この少し後には、37歳も年下の再婚相手エレーヌ・フールマンの豊満な裸身に毛皮のコートをまとわせた有名な作品(「毛皮ちゃん」)も制作しています。

II 英雄としての聖人たち ― 宗教画とバロック

対抗宗教改革の文脈の中で、ルーベンスが古代彫刻や盛期ルネサンスの理想的身体像を聖人に当てはめた作品を紹介するコーナー。2世紀前半の大理石による女性胸像の横顔が《聖ドミティラ》(1607年)に引き写され、ヘレニズム後期の作とされる胸像《瀕死のアレクサンドロス大王》の首を傾け口をかすかに開けて天を見上げる苦悶の表情が《キリスト哀悼》(1601-02年)において石棺の上のキリストの背後に立つ聖母マリアや《同》(1612年頃)の右端にわずかに泣きはらした表情を覗かせるマグダラのマリアの嘆きのポーズに引用されているほか、前者のイエスの肉体表現にはミケランジェロも崇拝したことで知られる《ベルヴェデーレのトルソ》(オリジナルは紀元前1世紀・本展にはその石膏像を出展)が活用されていることが示されます。

対抗宗教改革の文脈の中で、ルーベンスが古代彫刻や盛期ルネサンスの理想的身体像を聖人に当てはめた作品を紹介するコーナー。2世紀前半の大理石による女性胸像の横顔が《聖ドミティラ》(1607年)に引き写され、ヘレニズム後期の作とされる胸像《瀕死のアレクサンドロス大王》の首を傾け口をかすかに開けて天を見上げる苦悶の表情が《キリスト哀悼》(1601-02年)において石棺の上のキリストの背後に立つ聖母マリアや《同》(1612年頃)の右端にわずかに泣きはらした表情を覗かせるマグダラのマリアの嘆きのポーズに引用されているほか、前者のイエスの肉体表現にはミケランジェロも崇拝したことで知られる《ベルヴェデーレのトルソ》(オリジナルは紀元前1世紀・本展にはその石膏像を出展)が活用されていることが示されます。

しかし、このコーナーでの最大の見ものは、本展覧会への出品が最後に決まったという《聖アンデレの殉教》(1638-39年)でしょう。下のフライヤーに大きく取り上げられているとおり高さ3mにも及ぶこの大作が描くのは、聖アンデレが十字架に磔にされながら2日間にわたり人々に教えを説き、これを取り巻いた群衆の怒りのために彼を磔刑に処したローマ総督アイゲアテスが聖人を縛る紐を解くことを部下に命じたものの、聖アンデレは生きて十字架を降りることを拒むという場面です。ある緊迫した一瞬を大胆な構図と明暗の強調によって切り取り見る者に衝撃的な印象を与える手法は、まさしくバロック絵画の特徴です。

この作品には明確なモデルがあり、それはアントウェルペンでのルーベンスの師であったオットー・ファン・フェーンの同主題の絵なのですが、図録に掲載されている端正なその絵とは構図は共通でも表現が大きく異なり、荒々しいタッチであらゆる登場人物を躍動的に描く本作は、ルーベンス最晩年の作品であるにもかかわらず極めて劇的。この絵の前に立ったときには、大画面から発せられるエネルギーに圧倒されるものを感じましたが、この聖人の肉体表現にも画家が若かりし頃に模写に励んだ《ラオコーン群像》との関連が指摘されているそうです。

III ルーベンスの世界

ここまで見てきたように、ルーベンスの「仕事」はもっぱら宗教画なのですが、会場では冒頭に置かれていたこのコーナー(英題は "Rubens's Personal World")では、肖像画家としてのルーベンスの腕前が披露されています。とりわけ、ルーベンスが自分の楽しみのために描いた《クララ・セレーナ・ルーベンスの肖像》(1615-16年)は、ルーベンスと最初の妻イサベラ・ブラントの長女クララ・セレーナの5歳のときの姿を記録したもので、その愛くるしく豊かな表情にフォーカスし衣服や背景は省略した描き方は、活発な娘の一瞬の様子を間近から短時間で描いたように思わせ、ルーベンスの父親としての慈愛が伝わってきます。

ここまで見てきたように、ルーベンスの「仕事」はもっぱら宗教画なのですが、会場では冒頭に置かれていたこのコーナー(英題は "Rubens's Personal World")では、肖像画家としてのルーベンスの腕前が披露されています。とりわけ、ルーベンスが自分の楽しみのために描いた《クララ・セレーナ・ルーベンスの肖像》(1615-16年)は、ルーベンスと最初の妻イサベラ・ブラントの長女クララ・セレーナの5歳のときの姿を記録したもので、その愛くるしく豊かな表情にフォーカスし衣服や背景は省略した描き方は、活発な娘の一瞬の様子を間近から短時間で描いたように思わせ、ルーベンスの父親としての慈愛が伝わってきます。

また《幼児イエスと洗礼者ヨハネ》(1625-28年)において、子羊をなでる2人の幼児のうちイエスの顔立ちにはルーベンスの息子ニコラースの顔が用いられているらしいことが紹介されていましたが、むしろこの絵の遠景をなす平らな大地と森や暗い空の広がりには、独立した風景画としての鑑賞に耐えうる卓越した景観表現を見てとることができました。

IV 絵筆の熱狂

ルーベンスを「イタリアの画家」と呼ぶためには、イタリアから影響を受けただけでなく、後のイタリアに影響を及ぼしていなければならないはず。このコーナーでは、ルーベンスの大胆な筆致による躍動的な画風が次世代のイタリアの画家に残したものを取り上げています。

《サウロの改宗》(1601-02年)、《聖ウルスラの殉教》(1605年頃)と共に緊迫感に満ちた群像図として描かれているこの《パエトンの墜落》(1604-05年頃)の激越な描写には、息を呑みました。父アポロの戦車で天を駆けようとしたものの御しきれず暴走し、最高神ユピテルの雷で撃ち殺される少年パエトンを描くもので、主人公は画面の右寄りに転覆した戦車から落下していこうとしていますが、右上からの雷光に照らされて人物や馬たちがくっきりした輪郭線を示しているのも緊迫感を高めています。この作品はイタリア滞在時、つまりルーベンスがまだ20台の頃のものですが、ダイナミックな動きや複雑なポーズにはミケランジェロ、ダ・ヴィンチ、ラファエロの参照が、明暗の対比にはティントレットからの影響が、それぞれ指摘されているそうです。しかし本作は横130cm、縦1mほどと比較的小ぶりで、そのために構図研究用の習作であったとも推測されているとのこと。これで習作?

これらルーベンス作品のドラマティックな特徴を受け継ぐものとして、このコーナーにはジャン・ロレンツォ・ベルニーニ《獅子を引き裂くサムソン》(1631年頃)やピエトロ・ダ・コルトーナ《ゴリアテを殺すダヴィデ》(1629-30年)、さらにはルカ・ジョルダーノ《パトモス等の福音書記者聖ヨハネ》(1690-1700年)といった作品が並び、続いて神話の世界へと移ります。

V 神話の力 1 ― ヘラクレスと男性ヌード / VI 神話の力 2 ― ヴィーナスと女性ヌード

宗教画に神話世界の表現様式を持ち込んだルーベンスが、ストレートに神話世界を描いた作品を並べたコーナー。

男性代表は12の功業で知られるヘラクレスで、その筋骨隆々の肉体と髭もじゃのいかつい顔立ちには、1545年にカラカラ浴場で発掘された古代彫刻《ファルネーゼのヘラクレス》に対する研究の成果が表れているそう。ここでは《ヘスペリデスの園のヘラクレス》(1638年)と、これと対をなす《「噂」に耳を傾けるデイアネイラ》の硬軟・明暗の対比が鮮やかでした。

一方、女性代表はもちろんヴィーナス……と言いたいところですが、会場に展示されていた大理石像《棘を抜く少年》の左足を右膝を上に乗せたポーズを引用した《スザンナと長老たち》(1606-07年)にむしろインパクトあり。同主題の作品(1611年以前)がもう一つあって、そちらのスザンナ(旧約聖書に登場する主題に基づく)のポーズについても引用元の古代彫刻が特定されているそうですが、これらの作品からすでに、晩年のルーベンスを特徴づける(構成のルノワールにも通じるような)豊満礼賛の傾向が見えてくるようです。その傾向を最も顕著に示していたのは、やはり《バラの棘に傷つくヴィーナス》(1608-10年)でした。

VII 寓意と寓意的説話

最後は、神話主題の作品における「寓意」の読み解きを示すコーナー。牢獄に囚われの身となった父キモンを訪ねて自らの乳でその飢えを癒す娘のペロを古典主義的な明快さで大胆に描く《ローマの慈愛(キモンとペロ)》(1610-12年)には「慈愛」、授乳するヴィーナスとその乳をヴィーナスの腕にしがみついて受けるキューピッドを背後から横目で見守るマルスという穏やかな情景を描く《ヴィーナス、マルスとキューピッド》(1630年代)には「平和」の寓意がそれぞれこめられているのですが、中でもこの「豊穣」の寓意とされる、アッティカ(アテネ周辺)の初代王ケクロプスの3人の娘たちの神話に題材をとった《エリクトニオスを発見するケクロプスの娘たち》(1615-16年)には目を奪われます。

この縦2m、横3mの大作においてそれぞれ異なる向きとポーズを見せる3人の娘の裸身の美しさは素晴らしく、そのために元の神話にある怪奇的な要素(中央下の籠の中の赤子には足の代わりに2本の蛇の尾)を感じることは少ないのですが、この絵を見ていて惹きつけられたのはむしろ、画面左端の最も美しい娘ヘルセを肩で支える老いた養母の姿でした。その丸顔とこの絵を見る者に対して真っすぐに向けられるひたむきな目線に、少し突飛かもしれませんが、ちょうど同じ時期に制作された上記の《クララ・セレーナ・ルーベンスの肖像》を連想したのです。もしクララがあと50年生きたらこういう風になるのではないか……とおかしく思いながらこの絵の前を離れたのですが、実際にはクララは12歳のときに早逝していたということを、帰宅してから図録の解説で知ることになりました。

会場の最後には、ルカ・ジョルダーノの《ヨーロッパの寓意》(1695-99年)が置かれており、そこでは擬人化されたヨーロッパ大陸を示す女性が王冠を戴いて月桂冠をかぶった男性を従え、カトリック教会の擬人像であるもう1人の女性に手を差し伸べていました。このことによって、ルーベンスが影響を受けた「イタリア」が地中海世界の古典とキリスト教という二つの文化的伝統に根ざしており、それらはルーベンスを通じて次世代の画家たちに受け継がれていったことを示唆して、展示を締めくくっていたようでした。

見終わって外に出てみれば、すでに夕闇が美術館の周囲を覆っていました。

ルーベンスの画業をまとまったかたちで見たのはこれが初めてですが、画面の中の躍動と色彩とその背景にある膨大な伝統の蓄積とに少々見疲れてしまいました。これはもはや、見る者の嗜好や評価を超越しています。有能な外交官として活躍し、人格者としても知られ、家族思いでもあった偉大な知識人。後のロココに通じる装飾性もかいま見せつつ、並外れた教養を駆使した宗教画や歴史画の数々で見る者を圧倒するルーベンス。ここまでくればやはり、アントウェルペンの聖母大聖堂を訪ねたくなってきます。

|

|