手塚雄二展 光を聴き、風を視る

2019/03/11

2006年にまとまった展示を見て深い感銘を受けていたものの、その後、長い間その作品に接する機会を得られていなかった画家・手塚雄二氏。この日の日本経済新聞の朝刊で、2020年に鎮座百年を迎える明治神宮に奉納する屏風絵《神宮内陣御屏風(日月四季花鳥)》を含む同氏の作品約70点を集めた個展「手塚雄二展 光を聴き、風を視る」が日本橋高島屋S.C.本館で3月18日まで開催されていることを知り、あわてて仕事後に日本橋に向かいました。

展覧会の公式サイトにおける惹句は、次のとおり。

光や空間を表現する西洋的な技法も取り入れ、日本の伝統美を高純度かつスマートな感性で流麗に描き上げ、新時代の日本画を切り拓く画家・手塚雄二。1953年神奈川県に生まれ、東京藝術大学在学中に院展に初入選、故・平山郁夫に師事し、39歳の若さで日本美術院同人に推挙されるなど、早くから21世紀を担う日本画壇の旗手として嘱望され、今や現代日本画壇を牽引するトップレベルの作家として活躍しています。今回、日本橋店では初期の幻想的な作品から、「静と動」「虚と実」「煌びやかさと物哀しさ」など相反するイメージが自然と融合する作品、「内なる自然」「内なる宇宙」の探求へと向かう最新作まで過去最大規模の約70点を展覧いたします。

まず最初に、大空を飛ぶ鳥の目線で雪の森を斜めに見下ろす《春雪譜》に心を鷲掴みにされてから、初期のシュールな作品のいくつかを経て、六曲一双の屏風の上に轟々とうねる大海原を描く《海音》、そして私が手塚雄二氏を知るきっかけとなった「日経日本画大賞展」出展作である豪快無比な《風雷屏風》との再会。さらに奥入瀬渓谷の奔流を左上から右下へとなだれ落とさせる《奥入瀬飛流》《奥入瀬翔流》の連作を見て、冒頭の《春雪譜》に示されていたようにあえて傾かせた構図が画面に躍動感を与える効果を実感しました。そうした効果は《神宮内陣御屏風(日月四季花鳥)》でも示されており、明治神宮の「明」にちなんで右半分の春夏に日を、左半分の秋冬に月を配しながら、画面の上下の草木が作る流れるような画面構成がその葉の変化と共に四季の移ろいを表現しています(残念ながらこの屏風絵は、この後、明治神宮本殿に収められて非公開とされるとのこと)。

しかし、こうした動的な作品とは対照的に静謐で繊細な一連の作品群の方に、私としてはやはり心惹かれます。展示の冒頭に《春雪譜》と並んで、青く凍てつく月明かりに照らされた小川を縦構図で描く《残雪》が置かれていましたが、シュールな初期作品群の制作時期からさしたる時を経ずに、暗い草原の中の池塘や水路、あるいは切通しの向こうの光を穏やかに描く作品が生み出され始めており、その後、工芸の技巧を凝らして美しい《麗糸》《晩夏》《憬雅》といった装飾的な小品の系譜を伴いつつも、より広い視野で森の中の清澄な風景を描く《こかげみち》《雪月夜》《冬の川》等の作品へとつながります。それらの作品の前に立つと得も言われぬ懐かしい気持ちをかきたてられましたが、静謐の極致として眼前に現れた、青森の蔦沼のブナ林の広がりを穏やかに描く六曲一双の《新緑の沼》に至っては、もはや形容不能でした。

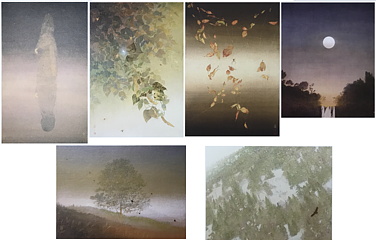

- ▲上段(左→右):《月の腕輪》《晩夏》《麗糸》《月明那智》

- ▲下段(同):《良気》《春雪譜》

これらの絵画のほか、会場には手塚雄二氏のデザインになる着物・帯・浴衣、そして掛軸と棗も展示されていました。近年の作品に見られる静的な要素は、氏の茶の湯への傾倒と無縁ではないのかもしれません。

会場の環境や一部作品での照明の具合など、万全とは言えない部分も多少ありましたが、それでも期待をはるかに超える素晴らしい作品群に出会うことができて幸運でした。

|

|

- ▲フライヤー表面:《おぼろつくよ》

- ▲フライヤー裏面:上段《海霧》 / 中段(左→右)《秋麗》《気》《少女季》《こもれびの坂》 / 下段(同)《新緑の沼》《ブルックリンの雨》