利休のかたち

2020/01/14

松屋銀座にて、松屋創業150周年記念「利休のかたち 継承されるデザインと心」展。その開催口上は次のとおりです。

松屋銀座にて、松屋創業150周年記念「利休のかたち 継承されるデザインと心」展。その開催口上は次のとおりです。

日本文化の礎の一つともいうべき「茶の湯」。本展は、その大成者千利休(1522-91)にまつわる道具を通じ、その「かたち」が現在まで脈々と受け継がれてきた軌跡と意義を紹介するものです。今日、茶湯に用いる道具には、「利休好み」や「利休形」など、その名を冠したものが数多く存在します。利休が見出した品々、或いは創意による道具など由来はさまざまですが、いずれも継承されてきた「利休のかたち」です。

利休が好み、つくり出した作品を通して、利休の美意識と作意をご覧いただくとともに、千家道具の制作にたずさわる職家の人々が、利休の「好み」や「型」を道標としてつくり伝えてきたさまざまな作品を文献史料とともに紹介します。

この「継承されてきた」かたちという表現は意味深で、本展の公式図録に収められた熊倉功夫氏の「利休形と好み」の中の次の文章を読むと、なるほどと理解されてきます。

千利休の茶の湯にはいろいろな貌があった。……利休がなくなって百年。元禄時代になると、こうした利休の茶湯の相貌がきれいに整理されて、偉大なわび茶人千利休像が登場した。……利休形が一般化するのは18世紀以降である。……歴史を重ね多くの茶人たちの手で練りあげられてきた結果、自然に定まってきた形を利休形といったのである。

さらに「好み」についても一人一人に主観的な美意識があり、それぞれの多様な美意識をそのまま互いに認め合うところに日本の美意識の面白さがある。茶の湯の好みはまさにその典型である

とした上で、利休自身の感性と思想に根ざすものを出発点とし、長い時をかけた純化と普及の過程で生まれたものを包括して「利休のかたち」と考えてよいとしています。

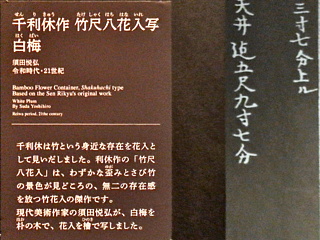

そのような前置きのもとに、「第1章 利休の美意識と作意」では利休にまつわる貴重な現存作例を展示しています。唐物の茶入《利休尻膨》《利休円座》、細かい文様が古代中国を思わせる胡銅桃尻花入や肌合いがそれぞれに特徴的な瀬戸・備前の花入、そしてもちろん樂茶碗《万代屋黒》《まきはら》、さらに荒れた肌が特徴の与次郎作阿弥陀堂釜など。

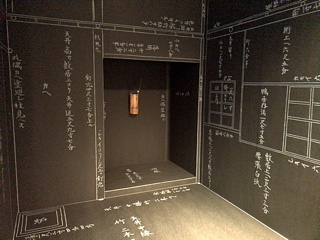

待庵の構造を実物大の模型で見せた後、「第2章 千家と職家」では千家二代少庵宗淳、三代元伯宗旦の道具として、兎耳の環付が可愛い雲龍釜少庵好や目を凝らしても桜花文様を見てとることができなかった夜桜棗少庵好、宗旦の黒小棗と中棗などを展示した後、茶道具の制作を代々手がけてきた職家の作品群(楽茶碗《木下》《遠山》《梅衣》《亀毛》を筆頭に、釜、茶器・碗・懐石道具・折敷などの塗物、その他の各種道具類)が展示されていました。

もとより(母親が表千家の茶道を教えてはいたものの)茶の湯にほとんど触れていない自分にはこれらの道具類に美術品としてしかアプローチできず、そこから「利休のかたち」の真髄を理解するには予備知識が圧倒的に不足しているのですが、最後に本展の締めくくりとして置かれていた赤樂茶碗《白鷺》が樂長次郎の最初期のもので樂茶碗の典型的形態が出来上がる前の段階にある作品

であり、そのかたちに示される「初期衝動」に想いを馳せることで利休の心に近づくことができるという解説には、自然に肯けるものがありました。

|

|