写真家ドアノー/音楽/パリ

2021/02/05

Bunkamuraザ・ミュージアム(渋谷)で今日から始まった「写真家ドアノー/音楽/パリ」へ足を運びました。

Bunkamuraザ・ミュージアム(渋谷)で今日から始まった「写真家ドアノー/音楽/パリ」へ足を運びました。

フランスの写真家ロベール・ドアノー(1912-1994)は《パリ市庁舎前のキス》でとりわけ有名で、2012年に観た生誕100年記念の展覧会ではこの作品がいわば主役だったのですが、今回の展覧会は、第2次世界大戦終了後のパリの様子をとらえた写真の数々を音楽に紐づけた章立てで見ていくもの。その章のひとつに、優れたチェロ奏者であり俳優でもあるモーリス・バケが取り上げられていたのが、この展覧会を見ようと思い立った動機です。

モーリス・バケの話には後ほど触れることにして、まずは公式サイトから本展の惹句を引用します。

フランスの国民的写真家ロベール・ドアノーは、パリを舞台に多くの傑作を生みだし、世界で最も愛され続けている写真家のひとりです。本展は、パリの街角にあふれるシャンソンやジャズなどさまざまな音楽シーンを題材に1930年代から90年代にかけて撮影された、ドアノー独自の音楽的感覚に富んだ作品約200点で構成されます。2018年末から2019年春にかけて、フランス・パリ19区にある“フィルハーモニー・ド・パリ”内の音楽博物館で開催され大好評を博した展覧会を基に、日本向けに再構成した巡回展がやってきます。

第1章 街角

第2次世界大戦が終わり、経済はつましくなっても自由を謳歌できるようになったパリ。そこで音楽に親しむ市民や演奏家、歌集売りなどの姿を町の情景と共にとらえた写真が主に並びます。とりわけ親しまれた楽器はアコーデオンだったようで、ここではそれなりに美しい、でも表情はアンニュイな流しのアコーデオン弾きピエレット・ドリオンを追った組み写真(1953年)に映る場末の食堂やカフェとそこに集う人々の姿から、時代の雰囲気が如実に伝わってきます(1分ほどの映像作品も併映)。

第2章 歌手

ヴォーグ他の雑誌での仕事として1950年前後のシャンソン界の歌手たちを撮った写真の数々。パリのショウビジネスの主役たちと場所との記録ですが、最も印象的だったのは撮影時点ではデビュー前だったというジュリエット・グレコです。

また、パリ郊外のシャンティイに生まれたドアノーに彼が知らないパリ市街の散策を指南したというジャック・プレヴェール(シャンソン「枯葉」の作詞家)を写した連作も、被写体は彼が案内するパリの町そのもの。いずれの写真にも独特の趣きがあります。

第3章 ビストロ、キャバレー

第1次世界大戦までのモンマルトルから戦後はモンパルナスへ、さらに第2次世界大戦後はサン=ジェルマン=デ=プレへと文化人・知識人の集う場所は移り変わり、ドアノーは芸術家たちが西洋文明の最高峰を築き上げている

かの地のカフェやビストロ、さらにはキャバレーでの撮影に取り組みます。文字どおり洞穴のようなカーヴの猥雑な雰囲気の中で、きりっとした目線が魅力的な若い女性を撮った《カーヴのビ・バップ》(1951年)はとりわけ印象的。

しかし、ひっそりとビールを嗜むマルグリット・デュラスや執筆に勤しむボーヴォワールの姿もまた、このコーナーに配置されたカフェの写真の中にありました。

第4章 ジャズとロマ音楽

アフリカ系への差別の少ないパリを新天地としたジャズメンたち。そして流浪の民ロマ(ジターヌ)。両者の音楽を融合させたジプシー・スウィングの創始者(とされる)ジャンゴ・ラインハルト。ここでも、スペイン風に見える裾の長い衣装を着て眉根を寄せ力強く歌うアメリカ人女性歌手《アーサ・キット》(1950年)が強烈です。

第5章 スタジオ

職業写真家としての面目躍如的な、音楽家と楽器工房の写真の数々。ひときわ目を引くのは「トスカ」のレコーディングに臨むマリア・カラスの姿を捉えた一連の写真(1963-64年)。ここまで、ドアノーが撮る女性たちは皆それぞれに強い存在感を放っていることがわかります。

第6章 オペラ

《パリ市庁舎前のキス》と同類項と思われる《オペラ座のキス》(1950年)がまずは鑑賞者を立ち止まらせますが、文字どおり釘付けになったのは《バレエ「カルメン」の衣装合わせ、イヴ・サン=ローランとジジ・ジャンメール》(1959年)でした。

公私共にパートナーであったローラン・プティと組んで一世を風靡したジジ・ジャンメール(1924-2020)のダンサーとしての活動期間は1980年代初頭までで、振付家であるローラン・プティの姿は実際に見たことがありますが、ジジ・ジャンメールの方は引退間際のステージをテレビで観ただけ。そのときの印象は「粋で陽気なおばちゃん」だったので、この写真で見られる30代半ばのジジ・ジャンメールの輝くような美しさには、驚くと共に見惚れてしまいました。

第7章 モーリス・バケ

さて、いよいよモーリス・バケ(1911-2005)。実は、彼はガストン・レビュファと共にシャモニー山群のミディ南壁を初登したクライマーでもあり、映像作品『星と嵐』『天と地の間に』でそのユーモラスな人柄を示しながらレビュファの華麗な登攀をサポートしている彼こそが、私にとってのモーリス・バケです。そのモーリス・バケはロベール・ドアノーとも深い親交があり、ドアノーが私たちの道が交差したとき、私は幸せの教師を見いだした

という言葉を残しているほど。そんなモーリス・バケはチェロ奏者として被写体になっているのですが、どの写真もそのコメディアン的なキャラクターとフォトモンタージュ、コラージュなどの技術を組み合わせた変な(実験的な?)写真ばかり。それはそれで面白いのですが、戦後パリの時代の記録というこれまでの流れからは逸脱した感じです。この前の章までの写真の多くが職業写真家としての「仕事」であったのに対し、ここでは作家性が前面に出ているからなのでしょうか。この2人の共同作業の成果である写真集『チェロと暗室のバラード』(1981年)の実物も展示されていました。

なお、モーリス・バケとロベール・ドアノーとは生涯を通じて友情を保ち、2人の間に交わされた手紙はまとめられて本になっています。そして、その最後に収められたどこにいるんだい?ずいぶんきみからの便りがないけど

で始まるバケからドアノーへの最後の手紙の日付は1994年3月31日。ドアノーが亡くなったのはその翌日、4月1日だったそうです。このエピソードには、少し胸が熱くなりました。

第8章 80-90年代

最後の章は、新しい世代の音楽家たちとの仕事。オルタナティヴロックバンド、ポップグループ、シンガーソングライター。写真家としての名声が確立した後も注文があればこれに応え、若いミュージシャンと感性を合わせてジャケット撮影に臨んだドアノーの謙虚な人柄を示すエピソードが紹介されます。

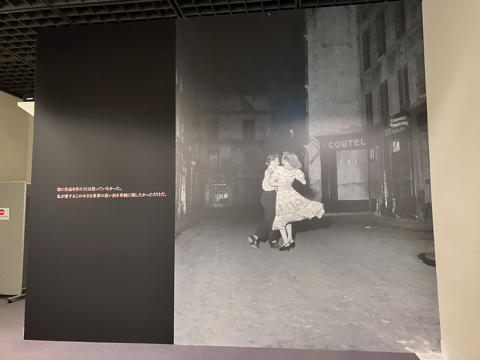

そしてドアノーのセルフポートレイトと彼が使っていたこじんまりしたカメラ「ローライフレックス」を眺めてから出口に向かうと、次の作品が壁面に引き延ばしにされており、撮影が許可されていました。

1949年7月14日、革命記念日のパリの様子を撮り続けていたドアノーが夜になって最後にフィルムに残った1枚で撮った《パリ祭のラストワルツ》。その左にはドアノーの次の言葉。

特に作品を作ろうとは思っていなかった。

私が愛するこの小さな世界の思い出を単純に残したかっただけだ。

|

|

|

|

こうして鑑賞を終えた後は「ドゥ マゴ パリ」でケーキとコーヒーをいただきながら図録を眺めて、ちょっとしたパリジャン気分を味わいました。