Simon Phillips

2023/03/28

ブルーノート東京(南青山)で、Simon Phillipsのライブ。3日間6ステージのうち最終ステージを観てきました。

ブルーノート東京(南青山)で、Simon Phillipsのライブ。3日間6ステージのうち最終ステージを観てきました。

今回は、前回(2019年)のこの場所での『Protocol』30周年アニバーサリーライブで披露された5人体制のProtocolプロジェクトが昨年リリースした『Protocol V』を携えての公演ということになります。2019年のメンバーで新作を制作したということはSimon Phillipsがこの構成に手応えを感じていたのでしょうが、その後に世界を襲ったCOVID-19が音楽活動を停滞させ、『Protocol II』から『IV』までの3作が2年おきにリリースされていたのに対し『V』は前作から5年のインターバルでのリリースとなりました。しかし『II-IV』がギター中心の4ピースバンド体制だったのに対し『V』ではサックスが加わったことで音がカラフルになり、作風としても多彩な曲が収録されてぐんと魅力が増した印象です。

26日から始まった公演の様子をブルーノート東京の公式サイトやTwitterで追っていたところ初日から熱い演奏が繰り広げられたらしい様子が見てとれ、期待を胸に表参道に向かいました。午前中に降っていた雨が昼すぎには上がって穏やかな気候になっており、駅からブルーノート東京までの短い歩きの中でも高揚感はいや増すばかりです。

予約してあった席はサイドエリアRで、ステージを上手側からほぼ真横から見る位置です。バンドメンバーたちの姿を通して奥に下手側のSimon Phillopsを見る構図で、これはこれで悪くないだろうと予想していたのですが、誤算だったのはギタリストAlex Sillのアンプ(Fender Deluxe Reverb2台)がフロントに立つ2人の足元を隠す衝立となってしまっていたことでした。

Otmaro Ruizのキーボードの構成は前回とほぼ同じで、正面はNord Lead 4とNord Stage 2、右手側にはMacBookですが、左手側キーボードがRoland JUNO-Diに変わり、Nord Lead 4の右横にパッドが加えられていました。

ギタリストAlex Sillが使用するギターはKiesel製で、スタンドにはアコースティックギターZeusがセットされており、メインギターのVaderは持ち主と共に楽屋に引っ込んでいました。また足元には各種エフェクターが並んでいましたが、目を引くのは左足側に置かれたループ用のスイッチ類で、これは後に「Dark Star」の中で活躍することになります。

Jacob Scesneyのサックスはソプラノ、アルト、テナーの3本。前回ここに置かれていたSE用のパッドボードは先ほど見たとおりキーボード群の中に移動しています。そして彼の立ち位置の後ろにはSimon Phillipsの要塞ドラムセットが鎮座しており、Jazz Bassタイプの5弦を駆使するベーシストErnest Tibbsの立ち位置はドラムとキーボードの間です。

Simon Phillipsの巨大キットの構成は見たところ前回と同じ。全体的に大口径のタムやシンバルの一つ一つに主張のある音作りが彼の特徴で、これをロック上がりのSimonがフルパワーで叩くのですから間近にいるJacob Scesneyの耳は大丈夫かと心配になってきます。

ひととおり機材チェックを終えたら開演を待つばかりですが、すでに食事をすませてある私が注文したのはこの公演用のオリジナルカクテル「The Long Road」(Cosmopolitan, Spices, Grapefruit, Sonic)です。やがて開演時間が近づくにつれて、場内の雰囲気は熱気を帯びてきました。

定刻から10分ほど過ぎたところで客席の照明が落ちてメンバーが入場し、一息おいてから入ってきたSEは意外にも『Protocol IV』のオープニングナンバー「Nimbus」(曲名の意味は「雨雲」)。雨垂れを思わせるギターの高音によるパターンをハイハット、オクタバン、左手側のピッコロスネアのコンビネーションとうねるようなベースパターンが下支えするイントロから一転して高速ユニゾンに入り、艶やかなギターによるメインテーマを挟みつつMoog風シンセサイザー、ギター、サックスとソロが受け渡されていきます。特にサックスソロはロングトーン中心のゆったりしたものから始まりドラムのパターンの変化に合わせて熱を帯びていく様子に聞き惚れましたが、もっと行けるぞ!と思ったところで全楽器によるキメのフレーズに入ってしまいました。

Solitaire

これも『IV』から、ギターとサックスのユニゾンによる特徴的なリフがもたらす独特のムードが耳に残る曲です。前半は「Nimbus」での熱気をさらに高めたサックスソロが聞きどころで、まるで声がひっくり返ったみたいに唐突な高音を繰り出した後に全身全霊で吹き込むエモーショナルなソロが展開し、早くも客席から歓声が湧きあがります。引き続いて演奏されたキーボードソロは歪んだエレピの中音域を使ったひとしきりのパターンからスネア連打を合図にがらりと趣を変化させて高音域での高速アルペジオが客席を煽り、さらに主に弦楽器2人によるリズムキープの上でタム連打→シンバル連打と展開するホットなドラムソロが披露されました。

この2曲を終えたところでSimon Phillipsが前に出てきてポケットからアンチョコを取り出してにやっと笑ってから、結婚式でわざとたどたどしい日本語を使う牧師のような口調で久しぶりにここで演奏できることの喜びを語ると共に、バンドメンバーを一人一人紹介しました。

ギターによる5拍子のカッティングで始まるこの曲(曲名の意味は「五角形」)も『IV』からの曲ですが、どうやらSimon Phillipsはカルテット形式で作曲された『IV』の楽曲群をクインテットで演奏することによる効果を聴衆に見せつけたかったようです。その意図のとおり、ロングトーンを駆使したメインテーマはギターとサックス(前2曲はテナーでしたがこの曲ではアルト)がユニゾンになり、そこにシンセサイザーがかぶさることで音の厚みと色が原曲よりもはるかに豊かになって心地よく聴くことができましたが、実はこの曲での白眉はロール主体にどこまでもクレシェンドしていくドラムソロで、その音圧にはPAシステムが太刀打ちできておらず客席に届く音が歪んでしまっていました。

When the Cat's Away

ここからいよいよ『V』からの曲が続きます。ドラムイントロで始まるこの曲の曲名は後ろに「the mice will play」をくっつけて「鬼のいぬ間に洗濯」といった意味になるようですが、その曲名に通じるようなシンコペーションを多用した跳ねるリズムが楽しい曲。だからと言うわけではないでしょうが、Simon Phillipsが演奏中にダメージを受けたスティックを後ろへ放り投げる場面がありました。右手側の口径の小さいポップコーンスネアの高い打音も生かしながら、自由奔放なテナーサックスのソロや鍵盤を目いっぱい使って組み立てられたエレピソロ、フレーズの中にトリッキーに高音を混ぜてくるギターソロをドラムがプッシュする可愛らしい曲でした。

Dark Star

この曲と次の「The Long Road Home」がこの日の演奏の白眉となりました。不安をかきたてるSEからピアノ、そしてギターのロングトーンにソプラノサックスが重なった抒情的なメインテーマの後にスローテンポのドラムとベースが加わり、彼らが穏やかに紡ぎ出す緩やかな曲調の上でJacob Scesneyの余白を生かした美しいサックスソロに聞き惚れた後に、肩から下げたギターを背中に回したAlex Sillがスタンドに固定されたアコースティックギターに取り付くと何種類ものループを活用した長大な一人多重演奏が披露されて客席の目と耳はAlex Sillの一挙手一投足に釘付け。彼のアイコンタクトを受けたOtmaro Ruizによる壮大なストリングスに包まれつつさらにひとしきりアコースティックギターが爪弾かれたところで、曲はシームレスに「The Long Road Home」に移りました。

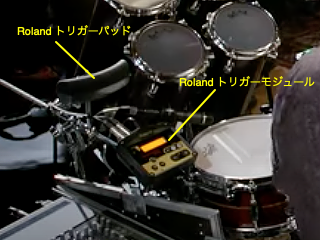

3拍子の煌びやかな(Simon Phillipsによれば「Pat Metheny風」の)アルペジオがSEとして鳴り響く中、イントロのピアノが奏でられてからドラムのフィルインがあり、9/8拍子2小節一組に対しライドシンバルが四分音符を打ち続けるポリリズムでのAメロと6/8拍子の神々しいBメロとがギターとサックスのユニゾンにシンセサイザーを重ねて奏されます。さらに冒頭のSEアルペジオがところどころで顔を出しながら曲が進み、指板の上を滑らかに駆け巡るギターソロの妙技や、伸びやかなテナーソロの後ろでリズムが6/8→4/4と変化してサックスが音域の頂点近くで身悶えすると共に9/8拍子に回帰するリズムのマジックに驚かされ、短いながらも存在感を発揮するベースソロの後にSimon Phillipsがトリガーパッド(下の写真は「Protocol IV」編成時の一コマ)による撥弦楽器のタッピングのような音を静かに連打してリズムをつなぐと、そこにピアノ、サックス、アコースティックギターが絡み合って抒情的なムードを醸し出します。

やがてドラムのフィルが入ってサックスがひとしきりメロディーを奏でてからOtmaro Ruizによるたった一人でのピアノソロになり、他のメンバーたちが間近で取り囲む中で、CDで聴いたクラシカルな印象とは異なりKeith Emersonを連想させる強靭な左手のパターンの上に右手が音域の広さも音符の細かさもスタジオバージョンを拡張する即興演奏が演奏されました。そして全楽器が演奏に戻り堂々たるBメロとAメロを繰り返してフィナーレの高揚を演出した後に、アウトロ的に奏されたピアノの最後の一打の余韻が静かに消えていくと、それまでの演奏の素晴らしさと楽曲そのものの美しさとに息を呑みながら音の行方を見送っていた客席からやがて大きな拍手と歓声が湧きあがり、ようやく緊張を解いたミュージシャンたちの前でアリーナの観客は総立ちになりました。

あらためてメンバー紹介が行われてからいったん下手のPA卓の近くに降りたメンバーたちは、そこでしばらく打合せをした後にアンコールを求める手拍子に応えてステージ上に戻りました。

Drum Solo

まずSimon Phillips一人で演奏されたのは、スナッピーを外したスネアの連打から始まりメロディアスなタム回しへと展開する土俗的な雰囲気のドラムソロです。そしてこのソロを終えたSimon PhillipsのキューでSEのシークエンスパターンが入り、『V』のオープニングナンバーである「Jagannath」が最後に演奏されました。

音階には曲名(ヒンドゥー教の神の名)が示すようなインド風の要素はないものの、ストレートな疾走感に溢れるこの曲の前半ではそれまで主にピアノとして使用されていたNord Stage 2がオルガンとして使用され、ところどころに入る散華舞い散るようなピアノのオブリガートはJUNO-Diです。ついでNord Stage 2を用いた音数の多いエレピソロからギターとサックスの掛合いになり、この掛合いが最後にスリリングなぶつかり合いになって客席を沸かせてから、ギターとベースのリズムキープの上で短いドラムソロが展開した後に曲の冒頭のテーマ部が繰り返されて、キメの全楽器ユニゾンで締めくくられました。

かくして全ての演奏を終えステージの前に立ってマイクを握ったSimon Phillipsは、音響、照明に始まり厨房に至るまで全てのブルーノート東京のスタッフと、そして客席の聴衆に対する謝辞を述べてからメンバーと肩を組んで挨拶をし、ステージを降りていきました。

『IV』からの曲が3曲も演奏されたのは意外で、全6ステージのうちには『V』からErnest Tibbsのスラップが冴える「Isosceles」(曲名の意味は「二等辺」)やエスニックな曲想がユニークな「Nyanga」(ジンバブエの地名)が演奏される場面があったそうですし、メインリフが変拍子で埋め尽くされる「Undeviginti」(ラテン語で「19」)も面白い曲ですから、最後のステージでは思い切って『V』全曲演奏としてもらってもよかったような気もします。とは言えこのセットリストでも最初から最後まで素晴らしい演奏の連続で、若手で凄腕のギタリストとサックスプレイヤーをフロントに配し背後から練達のリズムセクションとキーボードがプッシュするフォーメーションがスリルと安定感とを両立させた、極めて満足度の高いライブでした。特に「Dark Star」から「The Long Road Home」へつながる曲の流れは、共に哀愁を湛えた曲調が日本人の琴線に触れるものだったことも相俟って感涙もの。この日証明されたようにバンドとしての一体感をさらに高めたこの5人の次の作品と来日とを、楽しみに待ちたいと思います。

ミュージシャン

ミュージシャン

| Simon Phillips | : | drums |

| Otmaro Ruiz | : | keyboards |

| Ernest Tibbs | : | bass |

| Jacob Scesney | : | saxophone |

| Alex Sill | : | guitar |

セットリスト

- Nimbus

- Solitaire

- Pentangle

- When the Cat's Away

- Dark Star

- The Long Road Home

--- - Drum Solo

- Jagannath