特別展 古代メキシコ

2023/08/09

東京国立博物館(上野)で開催されている「特別展 古代メキシコ―マヤ、アステカ、テオティワカン」を観てきました。中米のテオティワカンやマヤは豪壮な遺跡群を残していることでよく知られていますが、この展覧会ではそこから出土した遺物140点を厳選して展示しており、大変見応えがありました。今回の展示の目玉はマヤ文明を代表する都市の一つであるパレンケから出土した「赤の女王のマスク」で、これを見るだけのためにでもこの展覧会に足を運ぶ価値があります。

まずは展覧会の公式サイトに掲載された開催趣旨の引用から。

メキシコには35もの世界遺産があり、なかでも高い人気を誇るのが、古代都市の遺跡群です。前15世紀から後16世紀のスペイン侵攻までの3千年以上にわたり、多様な環境に適応しながら、独自の文明が花開きました。本展では、そのうち「マヤ」「アステカ」「テオティワカン」という代表的な三つの文明に焦点をあてます。

前1200年頃から広範な地域に栄え、暦や文字など高度な知識を有する手や貴族が中心となって、交易と戦争を繰り広げたマヤ文明。1325年に首都テノチティトラン(現メキシコシティ)を築き、軍事力と買納制度を背景に繁栄を謳歌したアステカ文明。前1世紀から後6世紀までメキシコ中央高原に栄え、「太陽のピラミッド」「月のピラミッド」「羽毛の蛇ピラミッド」を擁する巨大な計画都市を築いたテオティワカン文明。

火山の噴火や地震、干ばつなど厳しい自然環境のなか、人々は神を信仰し時に畏怖しながら、王と王妃の墓、大神殿、三大ピラミッドなど各文明を代表する壮大なモニュメントを築きました。本展では、普遍的な神と自然への祈り、そして多様な環境から生み出された独自の世界観と造形美を通して、古代メキシコ文明の奥深さと魅力に迫ります。

中南米の古代文明に対しては自分が高校生の頃からずっと関心を持ち続けていて、関連する展覧会が東京で開催されると努めて見にいくようにしてきましたし、2006年から2008年にかけてはペルー、グアテマラ、メキシコへ、それぞれ遺跡を見ることを目的として旅をしたほどです。特にメキシコへの一人旅のときは、都市から都市へと国内線(飛行機)で渡り歩いては各地のガイドツアーに参加することを繰り返してメキシコを横断し、合計7箇所の遺跡を見て回ったのですが、そのときに訪れたテオティワカンやパレンケ、チチェン・イツァが今回の展示でも取り上げられていて懐かしい思いがしました。しかも、自分が訪れたときには目にすることができなかったテオティワカンの「羽毛の蛇ピラミッド」からの出土品や上述の「赤の女王のマスク」を見られて、かつての旅の体験を豊かに補完できたことが収穫でした。

この展覧会は出展されている全作品が撮影可能でしたが、ここではそのうちのごく一部を展示構成に沿って紹介すると共に、2008年のメキシコ訪問時の写真を添えて遺跡の姿も示すことにします。

I 古代メキシコへのいざない

まずは全体のイントロダクションとして、メソアメリカ最古の文明であるオルメカの様式のヒスイの石偶を冒頭に置きつつ、大河を持たず乾燥した高地から密林に覆われた低地まで多様な自然環境に適応してきたメソアメリカの歴史と、その中で育まれた文明を特徴づけるトウモロコシ、天体と暦、球技、そして人身供犠についての解説が控えめに行われます。ここでのポイントは、人間が自然を支配するかたちで発達してきた旧大陸の文明とは異なり、メソアメリカの文明では人間も自然の一部として生かされているという認識の下に、人間を含むあらゆる生命体は神々の犠牲の上に生かされているのだから人間も犠牲を払う=生贄を捧げることが求められるという倫理観が生まれたということです。

II テオティワカン 神々の都

テオティワカンはBC100〜AD550頃にメキシコ中央高原の海抜2300mのテオティワカン盆地に築かれた古代計画都市。約25平方kmほどの広さの中に10万人が住んでいたと言われています。

テオティワカンのコーナーでまず目を引くのは、この「死のディスク石彫」でした。日没の方向に向けて建てられた太陽のピラミッド正面の「太陽の広場」から出土したこの石彫は、地平線に沈んだ(死んだ)太陽を表していると考えられています。太陽はその後、水の地下界をさまよい、夜明けと共に再生すると信じられていたそうです。

月のピラミッドにまつわる出土品も展示されていましたが、自分にとって価値が高かったのは、かつて見損ねていた羽毛の蛇ピラミッドの姿を写真で見られたこと、そしてそこからの出土品の数々を見ることができたことです。

これらは羽毛の蛇ピラミッドの壁面を飾っていた石彫で、奥が時(暦)の始まりを象徴する創造神シパクトリ、手前が金星と権力の象徴である羽毛の蛇神。

1988年から行われていた発掘調査で羽毛の蛇ピラミッドの内部から200体以上の戦士、神官、女性の生贄の遺体が発見されていたのですが、2003年、ピラミッド正面の大広場から15m垂直に下った後にピラミッドに向けて103mも延びるトンネルが発見されたことから、生贄はトンネル最奥(ピラミッドの真下)に設けられた王墓に葬られた王に対して殉葬されたものだったと考えられるようになりました。同様の構造は太陽のピラミッドにもあり、一方、月のピラミッドは新たなピラミッドが既存のピラミッドを覆い隠すようにして7回にわたり増築されたもの(マヤのコパンにもそういう神殿があったことを思い出します)であることがわかってきています。いずれも極めて興味深い話ですが、こうした知見は、漫然と現地を歩くだけでは得られるものではありません。なお、王墓はあいにく盗掘を受けていたそうですが、それでもそこから出土した遺物のいくつかが展示されていました。

テオティワカンの建造物の多くはこうした壁画で飾られていたらしく、この多彩色の壁画は嵐の神または雨の神(後のトラロク)を表し、左手に香袋、右手にトウモロコシを持って、口からは何らかの言葉(歌、呪文とも)を吐いています。それにしてもこのユニークな絵柄は、アニメーション映画「風の谷のナウシカ」でタイトルバックに登場するタペストリーに出てくる巨神兵を連想させます。

表情がユーモラスな鳥形土器と生贄儀礼の様子(中央には心臓から滴る3筋の血)を描く三足土器もそれぞれに存在感あり。いずれも副葬品として出土したものですが、これらを見るとテオティワカンの人々の美的センスの高さがよくわかります。

テオティワカンがマヤに政治的・軍事的な影響を強く及ぼしていたことは、グアテマラとホンジュラスのマヤ遺跡を訪ねた2007年の旅の後で学習したところでしたが、この展覧会によって、テオティワカンの月のピラミッドからマヤ人の王族メンバーのシンボルであるマヤ形式のヒスイ装飾品を身に着け敬意を示す胡坐の姿勢で埋葬された3体の生贄体が見つかっていることを知りました。これらは4世紀に増築されたピラミッドの中心部から見つかっており、そして4世紀というのはマヤ側の記録においてテオティワカンの武将シヤフ・カックが来訪しティカルを制圧したとされている時期に当たります。

III マヤ 都市国家の興亡

BC1200頃からスペイン人来航後までと長大な歴史を持つマヤ地域において、そのときどきに有力都市国家が他に対して影響力を行使することはあったものの、ついに政治的な統一が実現することはありませんでした。図録の教えるところによれば食物の長期保存ができない熱帯低地で栄えたマヤ都市では、経済の統制や常備軍を王権の基盤とすることは難しく、建築活動や集団祭祀を通して共同体の統合を維持することが重要であった

ということです。大規模農地の造成に向かないこの環境は都市のあり方にも反映され、都市機能、住居、農耕地が入り組んで広がるために、テオティワカンのように人口が集中した大都市を造ることがなかったそう。同様に人々の職制も極度に分業することはなく、農民も商工業に従事し、王族・貴族も儀礼や記録、天体観測、美術品制作などさまざまな仕事をこなしたそうです。

多彩な出土品の中にはマヤに暮らした人々の姿を写し取った土偶が多数含まれていましたが、面白いと思ったのは女性像が少なくないこと。貴婦人・書記・機織のいずれも高位の女性の姿を生き生きと描き出しています。一方、ジョーカーのような毒々しい顔つきはカカオの実を首飾りとした猿の神の土器蓋。カカオ豆は通貨として使われてもいたそうです。

いかにもマヤなこの石彫(8世紀)は、メキシコ国内のマヤ都市のうちパレンケの南にあるトニナのアクロポリスから出土したもので、左のトニナ王と右のカラクムル王とが球技を行っている姿を描いており、その躍動的な姿と背後のマヤ文字が見事ですが、単に娯楽としての球技の様子を描いたものではなく、両国間の外交関係の修復を期した象徴的な図像になっています。なお、マヤの球技には多様な競技形態があったようですが、この展示の冒頭の方ではゴムのボールを主に腰で打ち合う競技の様子を示す競技者の土偶、腰に巻く防具、それに現代に伝わる球技で用いられているゴムボールが展示されていました。ゴムボールと言っても直径20cmと大きい上に空洞ではなく中身が詰まっているので重くて硬く、競技者は防具を着けていても大怪我をすることがあった上に、人身供儀を伴う宗教儀礼の意味合いを持つ場合もあったそうです。

パレンケと言えば碑文の神殿の地下から発見されたパカル王(603-683 / 即位は612年)の遺体とそのヒスイの仮面が有名で、1952 年のこの発見は、それまでのマヤのピラミッドは王墓ではなく神殿の基壇にすぎないとする定説を覆したことでも知られています。この展覧会では、碑文の神殿の隣にある13号神殿で1994年に発見された「赤の女王レイナ・ロハ」のヒスイのマスクと装飾品の数々(日本初公開)が目玉となっています。

これが「赤の女王」の装飾品。石棺の中から遺体が真紅の辰砂(水銀朱)に覆われた姿で見つかったことからこの名前がついています。私がパレンケを訪れたときはパカル王の母であるという説がまだ流布していたのですが、復顔されたその容姿と石碑等に描かれた図像の照合やDNA鑑定によるパカル王との血縁の有無の確認から、現在ではパカル王の王妃イシュ・ツァクブ・アハウ(612頃-672)であると特定されています。

展示されているヒスイの装飾品の数々はとても美しいもので、それだけでも見応えがありますが、その骨や歯の特徴から、彼女は幼少時から箱入り娘として育てられ、10代の初め頃に異邦からパカル王のもとへ嫁いだ後も衛生的で栄養に富んだ宮廷料理を享受し続け、晩年は自らの足で歩くことはほとんどなかったらしい、という図録の解説をすこぶる楽しく読みました。

しかし、このパレンケやトニナ、大国ティカル、カラクムルを含むマヤ低地南部の都市の多くは9世紀に衰退し、マヤ文明の中心は北部に移ります。その中で900年頃にウシュマルなど他の都市を圧倒したチチェン・イツァが当時のマヤ世界で最大の都市となり、メキシコ中央高原のトゥーラ(800〜1150)からの文化的影響を受けながら1100年頃まで存続します。

チチェン・イツァとトゥーラの共通項は、多くの柱を持ち平屋根の建築様式(コロネード)、投槍器を持つ戦士像、ドクロを多く描いた基壇、羽毛を持つ蛇(ククルカン / ケツァルコアトル)などいろいろありますが、このチャクモールもその一つ。

この像の用法や意味は十分に解明されていませんが、腹の上に皿のようなものを載せているため、そこに神への捧げ物(後世のメキシコ中央部では生贄の心臓も)を置いたと考えられています。なお、どちらがどちらに影響を与えたかについては諸説あるようですが、コロネードは熱帯地方に不向きな建築様式なので、少なくともこの点ではチチェン・イツァはトゥーラから影響を受けたものと考えられています。

IV アステカ テノチティトランの大神殿

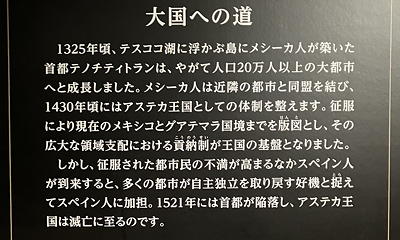

アステカは1325年頃にテスココ湖に浮かぶ島に首都を定め、100年間ほどで20万人以上の大都市とすると共に国家としても覇権を確立したものの、1521年にスペイン人征服者らによって滅ぼされました。テオティワカンやマヤの遺跡群とは異なり、アステカの場合は首都テノチティトランが征服者によって完全に破壊され、その上にメキシコシティが築かれているため、遺跡として見るべきものは現時点ではほぼ残されていません。しかし1978年、メキシコシティの歴史地区での電力工事の最中に月の女神の大石彫が偶然発見されたことから風向きが変わり、以後継続的な発掘調査を通じて考古学的な成果を挙げ続けているそうです。

この立派な「鷲の戦士像」は高さ170cm、テノチティトランの中央神殿群(テンプロ・マヨール)の北にある「鷲の家」から出土したもので、2007年の「インカ・マヤ・アステカ展」にも出品されていました。そのときはテンプロ・マヨールの模型も展示されており、今回もそうしたものがあるとうれしかったのですが、あいにくそこまでは手が回らなかったようなので、会場に掲示されていた平面図を見て想像をたくましくするしかありません。ちなみにこの像を見て「鷲」だからというので「ガッチャマンだ」と笑っている見学者もいましたが、そう言われてみればそうかも。

冒頭にも記したように大河を持たないメソアメリカの特に高地では、降雨のコントロールは悲願とも言うべきもので、大地を神格化した雨の神トラロクに対しては子供の生贄を含むさまざまな捧げ物がなされていたそう。テンプロ・マヨールはこのトラロクと太陽と戦争の神ウィツィロポチトリを祀る一対の神殿からなり、さらにこれらを当時すでに消滅していたテオティワカンの様式による2基の祭壇で挟むことで、アステカのメシーカ人たちは古典期の文明の後継者を自認し王権の正統性を強化していたそうです。そしてアステカは軍事拡張政策を正当化(生贄獲得のための戦争=「花の戦争」)するために古くからの儀礼であった人身供犠の規模を拡大していき、なかでもスペイン人来航前の1487年に行われた生贄の儀礼では4日間で数千人の捕虜がウィツィロポチトリに対して捧げられて、白い漆喰の神殿は血に染まり歩道は血の池を作ったと言われています。その結果……。

今回の展覧会で得られた知見の一つは、このようにアステカを滅ぼしたのはスペイン人だけではなかったということでした。16世紀のスペイン人が悪魔の所業と嫌悪し、現代の我々にとっても容易には理解しがたいこの風習について、本展覧会は一貫してメソアメリカの環境に育まれた宗教と倫理観がその背景にあることを指摘していましたが、それが自然の摂理の枠を越えたときに王国の崩壊を招いたということのようです。図録には、以下のような解説が掲載されていました。

アステカの征服は、コルテスの才略や西洋の武器の優位から説明されてきた。しかし、現在ではそうした説には西洋人中心の見方からの偏見が含まれていたこと、他の要因なしにアステカ征服が起こり得なかったことが明らかになっている。その一つは、スペイン人が意図せずにもち込んだ疫病で、征服戦争中の天然痘の流行は先住民の間に大きな混乱をもたらした。さらに重要なのは、スペイン人だけがテノチティトランを攻略したのではなく、何万人もの反テノチティトランの先住民がコルテスらと共にメシーカ人と戦ったことである。絶大な権力と支配を行使していたメシーカ人は、スペイン人の到来に関係なく、遅かれ早かれこうした運命を辿ることになっていたのかもしれない。

この展覧会を見終わって、あらためて15年前の旅を振り返ると、展覧会で紹介された都市以外でも魅力的な遺構を持つ都市の数々を思い出します。

建築物の洗練度という点では、チチェン・イツァと同じくユカタン半島北部に存在するウシュマル(700〜1300)が自分の中では一番。一方、歴史の彼方に消えた文明として印象深かったのはオアハカ地方の山上遺跡モンテ・アルバン(BC500〜AD800)でした。

2007年のグアテマラ旅行や2008年のメキシコ旅行のときにも新しい都市遺構が密林の中から見つかったり既存の都市遺跡の調査が進んだりしていましたが、こうした動きは今も日々進行中です。本展で名前が出てきたトニナやカラクムルも観光客のアクセスを許しているそうですから、いずれ久しぶりに遺跡探訪の旅に飛び立つのも悪くないなと思ったりもしました。

|

|

|

|