永遠の都ローマ展

2023/09/22

東京都美術館(上野)で「永遠の都ローマ展」。ローマ帝国の歴史に長年興味を持ち続けてきた自分としては見逃せない展示ですが、このタイトルからは帝政ローマ期に限るものでもなければローマ帝国の版図全域をカバーするものでもなくローマという都市を主役とするものであることが窺えるために、期待度半ばくらいのつもりで足を運びました。

まずは例によって展覧会の公式サイトの惹句の引用から。

永遠の都ローマ――二千年を超える栄えある歴史と比類なき文化は、古代には最高神をまつる神殿がおかれ、現在はローマ市庁舎のあるカピトリーノの丘を中心に築かれました。その丘に建つカピトリーノ美術館は、世界的にもっとも古い美術館の一つに数えられます。同館のはじまりは、ルネサンス時代の教皇シクストゥス4世がローマ市民に4点の古代彫刻を寄贈したことにさかのぼります。古代遺物やヴァチカンに由来する彫刻、またローマの名家からもたらされた絵画など、その多岐にわたる充実したコレクションは、古代ローマ帝国の栄光を礎に、ヨーロッパにおける政治、宗教、文化の中心地として発展したローマの歩みそのものにも重ねられます。

本展は、カピトリーノ美術館の所蔵品を中心に、建国から古代の栄光、教皇たちの時代から近代まで、約70点の彫刻、絵画、版画等を通じて、「永遠の都」と称されるローマの歴史と芸術を紹介します。

なかなか魅力的な企画ですが、この日は平日とあって幸いなことに美術館の中は空いており、音声ガイドも使いながら一つ一つの展示品をじっくり見ることができました。

I ローマ建国神話の創造

会場に入るとまず目に飛び込んでくるのが《カピトリーノの牝狼》(複製・原作は前5世紀)です。先史時代には触れずに神話から説き起こすのは博物館ならぬ美術館らしい幕開けで、これは言うまでもなくローマ建国神話に登場するロムルスとレムスの兄弟をその乳で育てた狼の像。教科書などにも出てくる有名なブロンズ像と対面できていきなり感無量ですが、双子の像は実はルネサンス期に付加されたものなのだそう。

このモチーフを裏面に刻した金銀銅貨が並べられていたほか、これと似た主題としてヘラクレスの息子テレポスが牝鹿に育てられたという神話に基づくテラコッタ製パネルや、《負傷した牝犬》(前4世紀のブロンズ像の前100年頃の大理石による複製)と《豹と猪の群像》(1世紀の大理石像)の写実的な表現が驚異的でしたが、《ティベリウス・クラウディウス・ファウェンティヌスの祭壇》(前2世紀の石膏祭壇の複製)の各面に浮き彫りにされたトロイア戦争〜ローマ建国神話にも目が釘付けになりました。

II 古代ローマ帝国の栄光

図録の解説をもとに調べたところによれば、共和政時代にはパトリキ(貴族)の家柄のみが先祖の姿を肖像画として保管する権利、すなわち「肖像権ius imaginum」を有し、この肖像画は青銅や大理石に写されたそう。帝政期に入ると肖像を保有する権利はさまざまな社会階層に広がっていきますが、ここでの展示の中心は皇帝一族の公式肖像で、ユリウス・カエサル、アウグストゥス、トラヤヌス帝、ハドリアヌス帝、カラカラ帝のそれぞれに個性的な頭部肖像が並びます。ことにカラカラ帝の肖像は他の皇帝の哲人風の柔和な表情とは異なり厳しく意思の力に満ちた顔立ちを示していますが、これは暴君と表された後世の評価によるものではなく軍人たちの人気獲得のために自ら選んだものだという話が伝わっています。また、プトレマイオス朝皇妃、アウグストゥスの妻リヴィアほかの女性の肖像も展示され、これまたそれぞれに個性を伝える顔立ちと髪型とが興味深いものでした。

しかしこのコーナーでの最大の見ものは、なんと言っても《カピトリーノのヴィーナス》(2世紀)です。大理石の滑らかな光沢と優美なフォルムが美しい「恥じらいのヴィーナス」像は、前4世紀にギリシアのアッティカ地方(アテネ周辺)で活躍した著名な彫刻家プラクシテレスの息子・小ケフィソドトスの手になるアフロディテ像が前1世紀にローマに運ばれた後、2世紀中頃に模刻されたものと考えられており、17世紀に発見されて18世紀にカピトリーノ美術館に寄贈され、ナポレオンの時代にはフランス軍に接収されて一時的にルーヴル美術館の収蔵品になったものの、ナポレオン敗北後の1816年にローマに返還されたという遍歴を辿っています。カピトリーノ美術館では「ヴィーナスの間」と呼ばれる八角形の小部屋にこの像が展示されているそうですが、東京都美術館においても同様に八角形の専用スペースを作ってその中央に置き、像の周りを回ってたっぷりと鑑賞することができました。なお、この像がカピトリーノ美術館以外で見られる機会はめったになく、日本での展示も東京限定(他の作品は年明けに福岡へ巡回)です。

しかしこのコーナーでの最大の見ものは、なんと言っても《カピトリーノのヴィーナス》(2世紀)です。大理石の滑らかな光沢と優美なフォルムが美しい「恥じらいのヴィーナス」像は、前4世紀にギリシアのアッティカ地方(アテネ周辺)で活躍した著名な彫刻家プラクシテレスの息子・小ケフィソドトスの手になるアフロディテ像が前1世紀にローマに運ばれた後、2世紀中頃に模刻されたものと考えられており、17世紀に発見されて18世紀にカピトリーノ美術館に寄贈され、ナポレオンの時代にはフランス軍に接収されて一時的にルーヴル美術館の収蔵品になったものの、ナポレオン敗北後の1816年にローマに返還されたという遍歴を辿っています。カピトリーノ美術館では「ヴィーナスの間」と呼ばれる八角形の小部屋にこの像が展示されているそうですが、東京都美術館においても同様に八角形の専用スペースを作ってその中央に置き、像の周りを回ってたっぷりと鑑賞することができました。なお、この像がカピトリーノ美術館以外で見られる機会はめったになく、日本での展示も東京限定(他の作品は年明けに福岡へ巡回)です。

もう一つ(というより一組)の見ものは、ローマ文明博物館の所蔵品であるコンスタンティヌス帝(コンスタンティヌス1世)の巨像の頭部・左手・左足(いずれも複製)です。頭部と左手はブロンズ像の、左足は大理石像の一部で、頭部はそれだけで2m近い高さがあり、大理石像(座像と推定されている)も高さ12mはあったと考えられていますから、全身像が健在だったときには漫画版『百億の昼と千億の夜』(萩尾望都)のポセイドン神のようなスケール感だったかもしれません。

もう一つ(というより一組)の見ものは、ローマ文明博物館の所蔵品であるコンスタンティヌス帝(コンスタンティヌス1世)の巨像の頭部・左手・左足(いずれも複製)です。頭部と左手はブロンズ像の、左足は大理石像の一部で、頭部はそれだけで2m近い高さがあり、大理石像(座像と推定されている)も高さ12mはあったと考えられていますから、全身像が健在だったときには漫画版『百億の昼と千億の夜』(萩尾望都)のポセイドン神のようなスケール感だったかもしれません。

コンスタンティヌス帝は、その軍事・政治両面の才能によって長い内戦の時代を終わらせローマ帝国を再統一し、後に東ローマ帝国の首都となるコンスタンティノープルを建設した人物ですが、同時にミラノ勅令(313年)をもってキリスト教を公認し、自らも初めてキリスト教徒になったローマ皇帝でもあります。コンスタンティヌス帝の頃にはすでに帝国の重心は東に移っており、皇帝がローマに立ち寄ることもめったになかったと言いますから、この巨像は不在がちな歴史的首都における自身の存在感を維持するために設けられたものかもしれませんが、キリスト教徒である皇帝も伝統的な宗教を奉じるローマにおいては玉座のユピテル神の姿に自らをなぞらえたようです。

III 美術館の誕生からミケランジェロによる広場構想

ここでいわばこの展覧会の本題とも言うべき、カピトリーノ美術館の歴史に踏み込んでいきます。この展覧会は「永遠の都」であるローマの歴史的文化的一貫性を再確認すると共に、ローマを「永遠の都」たらしめる上でカピトリーノ美術館が果たしてきた役割を明らかにすることも主題としているからです。

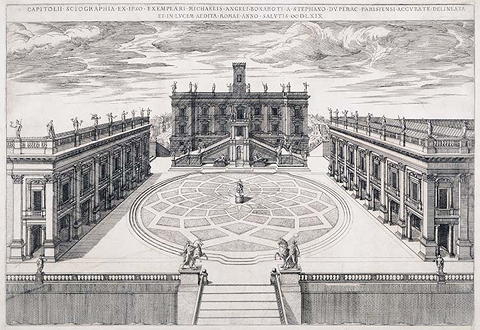

カピトリーノ美術館の起源は1471年、教皇シクストゥス4世がラテラノ地区の教皇宮殿とその前の広場にあったブロンズ彫刻群(《カピトリーノの狼》《コンスタンティヌス帝の巨像の頭部》を含む)をローマ市民に寄贈し、カピトリーノの丘に移して展示したことに始まります。古代ローマ以来、神殿や市庁舎が置かれて宗教・政治の中心地とされてきたカピトリーノの丘にこれらの彫刻を置くことには、教皇が古代ローマの権威の継承者であることを示す意図があったと考えられています。1527年に神聖ローマ皇帝カール5世の軍勢がローマを劫掠した際にはこの地も廃墟と化したものの、1537年に教皇パウルス3世がミケランジェロにカンピドリオ広場の再整備を委嘱し、その構想が現在のこの広場の姿につながっています。

このコーナーには教皇シクストゥス4世が寄贈したブロンズ像の一つ《カミッルス》(原作は1世紀。容姿やポーズに見られる性的な曖昧さが特徴の美しい若者像)の複製や旧サン・ピエトロ大聖堂に由来する13世紀のモザイク画も並べられていましたが、目を惹くのは暗い画面に沈み込むような表情を見せる高齢のミケランジェロの肖像画(16世紀)と、ミケランジェロが構想した広場の構成を示すエッチング(1569年)です。そのプランは、広場全体の向きをそれまでのフォロ・ロマーノ側からヴァチカン側へと変更した上で、広場の中央に《マルクス・アウレリウス帝騎馬像》を置き、中央奥の建物(ローマ市庁舎)と右側の建物を改修すると共に右側の建物と対称の位置に新たな建物を建てるというものでしたが、広場全体が完成したのは遅れに遅れて17世紀、楕円形広場の星型舗装が実現したのは実に1940年になってからのことでした。

また、カンピドリオ広場の情景を描いた美しい油彩画やエッチングと共に展示されていた《カピトリーノ美術館(第1巻)》(1750年)は、それまでカピトリーノで管理されていた作品群や新たに買い入れた古代遺物のコレクションを公開するために教皇クレメンス12世によって1734年に設立されたカピトリーノ美術館が所蔵する彫刻を版画で示す大判の目録で、その見事な出来栄えには一般市民に公開された世界最古の美術館の貫禄のようなものを感じました。

IV 絵画館コレクション

教皇クレメンス12世がカピトリーノ美術館を設立した目的を、図録の解説は

教皇クレメンス12世がカピトリーノ美術館を設立した目的を、図録の解説はこの美術館は開館当初から、古代ローマ文化の顕彰と関連作品の管理保存、さらにイタリア内外の者たちに開かれた教育の場として構想されていた

と記していますが、そこにはグランド・ツアーの興隆によりローマを訪れる旅行者たちによって重要な古代遺産が国外に持ち去られることを防ぐ意図も含まれていたそう。日本が文明開化期前後に貴重な文化財の滅却(廃仏毀釈)や海外流出を経験したことを考えると、その先進性が強く認識されます。

そして続く教皇ベネディクトゥス14世がサッケッティ家とピオ・ディ・サヴォイア家というイタリア名家旧蔵の絵画コレクションを買い上げて創設したのが絵画館で、このコーナーにはそこに含まれる肖像画や宗教画、神話画、寓意画の数々が展示されていました。それらの中には当の教皇ベネディクトゥス14世の肖像画も含まれていて、その力強くも穏やかな表情と画面構成がもたらす重量感、さらにダイナミックな陰翳表現に特筆すべきものがあったのですが、これもさることながら目を奪われたのはピエトロ・ダ・コルトーナによる《教皇ウルバヌス8世の肖像》(1624-27年頃)で、そこに描かれた完璧な構図と服地の質感やレースの細密な描写には息を飲みました。

V 芸術の都ローマへの憧れ―空想と現実のあわい

このコーナーの主役はローマ市内のトラヤヌスのフォルムに建てられた「トラヤヌス帝記念柱」(113年。ダキア戦争の勝利を記念するもの)ですが、ここでの主題は記念柱そのものの壮麗さを示すことではなく、近世におけるローマの都への憧れのありようをこの記念柱のさまざまな複製を通じて確認しようとするものです。

このコーナーの主役はローマ市内のトラヤヌスのフォルムに建てられた「トラヤヌス帝記念柱」(113年。ダキア戦争の勝利を記念するもの)ですが、ここでの主題は記念柱そのものの壮麗さを示すことではなく、近世におけるローマの都への憧れのありようをこの記念柱のさまざまな複製を通じて確認しようとするものです。

まず最初に対面するのはエッチングで細密に描かれた《トラヤヌス記念柱の正面全景》(1774-75年)で、そこには高さ30mの記念柱の正面の図像を正確に模写し、その横に細かい字で詳細な解説が施されており、これ自体が美術品としての価値を有すると共に記念柱の研究資料としても重要なものとなっています。

そしてナポレオン3世の要請で教皇ピウス9世が制作した石膏複製も2枚展示されており、これらは写真撮影が可能でした。

1枚目《モエシアの艦隊》は第1次ダキア戦争の遠征のためのドナウ河畔での準備作業。左側では兵士たちが船に食料を積み込んでおり、右側にはトラヤヌス帝や将校たちが描かれています。

2枚目《デケバルスの自殺》は戦役の最終局面で、膝をついているダキア王デケバルスが曲刀で自らの首を掻き切ろうとしています。ナポレオン3世がこの記念柱に魅せられたのは、その芸術的価値のみならず、記念柱の持つ勝者の権威にあやかろうとしたためと考えられています。

このコーナーには他にも17世紀以降に制作された絵画やエッチングが並べられていてそれぞれに興味深かったのですが、とりわけ石膏による薄肉彫《パイエーケス人の踊り》(1806年)がすてきでした。屋内の壁面を飾るために制作されたこのレリーフは、純白の石膏の平面の上でほぼ裸体の若者二人が互いを見つめ合いながら手を振り上げステップを踏む様子が描き出されており、二人の頭上に円を描く布の膨らみが彼らを優しくつなぐよう。本来の構図ではこの周囲にオデュッセウス他の観衆がいるはずですが、レリーフを飾る予定の区画に合わせられるよう中央部分だけにトリミングしたことで、そこに得も言われぬ不思議な浮遊感を伴う二人の世界が出現しています。

このコーナーには他にも17世紀以降に制作された絵画やエッチングが並べられていてそれぞれに興味深かったのですが、とりわけ石膏による薄肉彫《パイエーケス人の踊り》(1806年)がすてきでした。屋内の壁面を飾るために制作されたこのレリーフは、純白の石膏の平面の上でほぼ裸体の若者二人が互いを見つめ合いながら手を振り上げステップを踏む様子が描き出されており、二人の頭上に円を描く布の膨らみが彼らを優しくつなぐよう。本来の構図ではこの周囲にオデュッセウス他の観衆がいるはずですが、レリーフを飾る予定の区画に合わせられるよう中央部分だけにトリミングしたことで、そこに得も言われぬ不思議な浮遊感を伴う二人の世界が出現しています。

特集展示 カピトリーノ美術館と日本

冒頭に引用した公式サイトの惹句には、実は次のような続きがありました。

なお、2023年は、日本の明治政府が派遣した「岩倉使節団」がカピトリーノ美術館を訪ねて150年にあたります。使節団の訪欧は、のちの日本の博物館施策に大きな影響を与えることになりました。この節目の年に、ローマの姉妹都市である東京、さらに福岡を会場として、同館のコレクションをまとめて日本で紹介する初めての機会となります。

日本人がカピトリーノの丘を初めて訪ねたのは実はさらに300年遡っていて、キリシタン大名・大友宗麟が派遣した天正遣欧少年使節団が1585年にここで名誉市民権の授与式に臨んでおり、さらに1616年には伊達政宗が派遣した支倉常長らの慶長遣欧使節団も同様に名誉市民権をカピトリーノで授与されています。その後、長い鎖国時代を経た後の1873年に岩倉使節団はカピトリーノ美術館を訪れ、そこで得た知見を踏まえて帰国後に日本最初の美術教育機関である工学寮美術校(後の工部美術学校)を設立するとイタリアから3人の教師を招聘していますが、その際に教材として日本に持ち込まれた石膏像の原作である《ディオニュソスの頭部》(2世紀半ば)と、工部美術学校に学んでいた小栗令裕がその複製をもとに課題制作した《欧州婦人アリアンヌ半身》(1879年)がこのコーナーに並べられていました。

ディオニュソスがなぜ「婦人」なのかと言えばこの像はディオニュソスの伴侶アリアドネに擬せられることもあったからで、そのために小栗が制作した像には頭部にブドウ、胸元にリボンや襟飾りなどが加えられて華やかなものとなっています。そしてこの像の裏側に回ってみると、そこにははっきりと「明治十二年七月一日 小栗令裕」と墨書されていました。

また岩倉使節団が帰国後にまとめた『米欧回覧実記』の挿絵(銅版画)4点も展示されていて、そこにはローマ神殿の柱列や凱旋門、円形闘技場などが描かれていましたが、その『米欧回覧実記』には、現在隆盛のイギリス、フランス、ドイツの文化も、結局このローマに淵源があるのは明らかだと書かれているそうです。

このように価値ある収蔵品の数々を収蔵してこれを現代にまで伝えると共に、その影響をヨーロッパはもとより遠く極東にまで及ぼしてきたカピトリーノ美術館の歴史を振り返って展示は終わったのですが、さて自分はと言えばローマに行ったことは今から30年以上も前に一度あるものの、出張のついでの半日を使って地図を片手に闇雲に歩き回っただけ。今回の展覧会は、かつて興味を持ちながらも深掘りするまでには至らなかった「ローマ」の体系的な学び直しのよいきっかけになるかもしれません。