眠れる森の美女(東京バレエ団)

2023/11/18

東京文化会館(上野)で、東京バレエ団「眠れる森の美女」。「眠り」を観るのは2018年のバーミンガム・ロイヤル・バレエ団以来、そして東京バレエ団で観るのは2009年以来で、奇しくもいずれもオーロラ姫を踊ったのはアリーナ・コジョカルでしたが、今回(11月17-19日)は東京バレエ団オリジナルの新制作版として上演され、オーロラ姫は沖香菜子・金子仁美・秋山瑛の3人の日替わりとなり、この日のオーロラ姫は金子仁美さんです。

東京文化会館(上野)で、東京バレエ団「眠れる森の美女」。「眠り」を観るのは2018年のバーミンガム・ロイヤル・バレエ団以来、そして東京バレエ団で観るのは2009年以来で、奇しくもいずれもオーロラ姫を踊ったのはアリーナ・コジョカルでしたが、今回(11月17-19日)は東京バレエ団オリジナルの新制作版として上演され、オーロラ姫は沖香菜子・金子仁美・秋山瑛の3人の日替わりとなり、この日のオーロラ姫は金子仁美さんです。

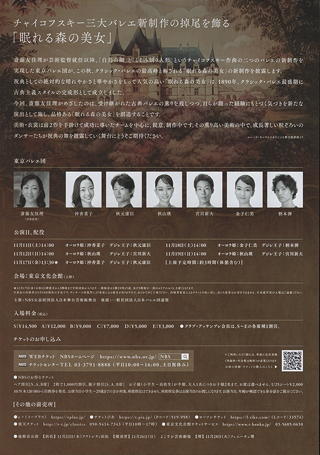

パンフレットに記されたところによれば、新制作のポイントは、初演時に4時間半もかかったこの作品が現在は2時間半ほど(ex. マラーホフ版)に短縮されていることで生じる展開のせわしなさを是正し、休憩込み3時間強にまとめ直す中で展開の自然さを取り戻すと共に、振付にも見直しを加えたということです。

またプロダクションにも力が注がれており、ロビーに舞台装置(舞台美術:エレーナ・キンクルスカヤ)のミニチュアが置かれ各休憩時間ごとに直前の幕で使用された装置が示されて、舞台に見惚れていた観客をたびたび喜ばせました。

プロローグ

おなじみのオーロラ姫生誕祝いの場面。以前見たマラーホフ版では庭園でしたが、今回は普通に城の中です。リラの精はチュチュを着て青・ピンク・緑・黄・赤と色違いの妖精たちと共に華やかに踊り、一方、長寿を表すカラスのデザインに乗って登場したカラボスは、腰が曲がり杖をついてのし歩く老婆として描かれ、演技はマイムに終始しますが、その怪演と言ってもよさそうな憎々しげな表情はカーテンコールまで変わることがありませんでした。

プロローグが終わると紗幕が降り、第1幕へのつなぎの場面。下手側でカラボスと手下たちが楽しげに罠となる糸紡ぎを続ける姿が浮かび、次に上手側では女たちが糸紡ぎ針を供出する姿が描かれます。もう一度悪の一味が映し出されてから、幕の前に出てきたカタラビュットが男たちからも糸紡ぎ針を没収し、そこで舞台中央から振り返って両手を上げると幕が上がって舞台上がぱっと明るくなり第1幕に入る演出が目が覚めるようで見事でした。

第1幕

バラの庭園でのオーロラ姫成人の祝宴の場面。舞台装置自体がカラフルで明るいものですが、そこにオーロラ姫の金子仁美さんが登場すると舞台上がさらに一段明るくなったような、そんなオーラが広がりました。そしてローズ・アダージョでのアチチュード・バランスは安定感に富み、まるでオーロラ姫自身が糸紡ぎ針のようにぴんと芯が通って見えます。アンオーでの静止もしっかり見せてフィナーレのアラベスクへと伸び上がりましたが、最後の静止はもう少し長くとってほしかったかな。

その後のオーロラ姫のヴァリエーションもヴァイオリンの艶やかな演奏に乗って優美に踊られましたが、そこへ罠を仕掛けるカラボスの登場の仕方が面白く、最初に下手奥、ついで上手袖、上手奥と次々に現れる黒い老婆がフェイントで、人々がこれらに翻弄されて警戒が甘くなったところにカラボス本人がまんまとオーロラ姫に糸紡ぎ針を仕掛けた花束を手渡すという考えられた演出です。倒れ込み長い眠りについたオーロラ姫は嘆きに沈む人々に持ち上げられて下手奥へと運び込まれ、これに続く葬列のような人々の姿が下手奥から上手手前へと斜めの線を描いた状態でリラの精の魔法によって静止画のように動きを止め薄暗くなった照明の中に佇むのも印象的。その前に降りてきた薄い幕は城全体が眠りについたことを示すもので、舞台全体の暗さのために判別できなかったのですが、どうやら城を覆うリラの木と花だったようです。

第2幕

100年後の森の中。目隠し鬼ごっこや貴婦人の踊りはなく、代わりに男性4人と女性1人による村人たちの踊り(?)がすてきだったのですが、配役表にはこのパ・ド・サンクについての記述がありませんでした。ともあれ、場面の雰囲気も登場人物の衣装デザインも100年たったことによる第1幕の世界観との隔絶感を薄めた感じです。それにしてもアンニュイなデジレ王子がさかんに上手奥を気にしているのが不思議で、そちらに白鳥が飛んででもいるのか?と思ったりもしたのですが、プログラムの解説を見るとこれは「懐かしい香りを感じ」ているのだそうで、リラの精はデジレ王子の洗礼の母であることからその気配を感じとったということだったようです。

このリラの精の導きによってデジレ王子はオーロラ姫の幻影と出会い、同時にこれはオーロラ姫が眠りの中の夢としてデジレ王子の姿を見ていることにもなるのですが、デジレ王子がオーロラ姫の姿に近づこうとすると一糸乱れず次々にフォーメーションを変える精霊たちに遮られてどうしてもオーロラ姫の手を取ることができません。ここではリラの精がデジレ王子を繰り返し制止した末に二人で踊るという演出が一般的ですが、今回の演出の意図はあの世とこの世にいる者たちの出会い

としてこの場面を捉えるもので、今回の新制作版の中核もこの場面の解釈。したがってオーロラ姫と触れ合うことなくその場に取り残されたデジレ王子は、リラの精にいざなわれて舞台背後の上手から川に浮かぶ白鳥の形の舟に乗り、長大な背景画が左から右へと流れていく中を舟自体も下手へと移動することで次元を超えてオーロラ姫に会いにいくことになります。

オーロラ姫が眠りについている城の中でカラボス一味と精霊たちが諍う中、眠りの部屋に入ったデジレ王子はオーロラ姫にキスをして彼女を目覚めさせることになるのですが、ここで王子自身もカラボスの手下二人を跳ねのけ、そのためにカラボスと手下たちが赤い光と共に退散する姿を描いたのは納得。戦いもせずにリラの精の影に隠れてオーロラ姫に近づくデジレ王子、という描き方には(リラの精とカラボスの対立構図を強調する意図があるとしても)疑問を感じていたからです。

第3幕

王宮での結婚式。男女4組のとても見応えのある宝石の精たちの踊り(パ・ド・ユイット)に続いて繰り広げられる童話の登場人物たちによるキャラクターダンスは童話の作者であるシャルル・ペローが生きたルイ14世時代に流行した仮面舞踏会という設定になっているのも斬新で、これはルイ14世時代のフランスと当代のロシアを重ね合わせ、皇帝を賛美する豪華絢爛なバレエを上演しようとした

という本作のもともとの創作意図〔Wikipedia〕にかなうものです。

そのキャラクターたちはいずれも刺繍を施された幕の裏から登場してそれぞれのダンスを踊るのですが、まず猫たちはかぶりもので顔を隠すことなく表情豊か(特に白い猫がキュート)。青い鳥とフロリナ王女はもちろん青い鳥の跳躍技巧が見せ場ではあるものの、それ以上にフロリナ王女のすっと高く上がる脚の動きが美しく、アダージョが終わったところで思いがけないほどに大きな拍手が湧き上がりました。さらに狼に追われっぱなしの赤ずきん、子供たちの演技が理屈抜きで楽しい親指小僧とその兄弟と人食い鬼を経てグラン・パ・ド・ドゥで、それぞれのヴァリエーションはいずれも耳になじんだ曲に乗って王子・王女らしい優雅さを体現したものでしたが、ちょっと意外だったのはアダージョでフィッシュ・ダイヴの連続がなかった(フィニッシュはきれいにリフト→フィッシュ)ことと、コーダでのリズミカルなアラベスク・ホップに王子が付き合わなかったことです。もしや、早くも二人の間にはすきま風が……という心配はさすがに杞憂で、最後は祝祭感満載のアポテオーズで壮麗に締めくくられました。

東京バレエ団の芸術監督に斎藤友佳里さんが就任してから「白鳥の湖」「くるみ割り人形」と続いたチャイコフスキー三大バレエの新制作のラストを飾るこの作品は、当初2022年に上演される予定だったものが諸般の事情で今年にずれ込み、このため本作のスタジオリハーサルには先月の「かぐや姫」上演後の10日間しか充てられずダンサーたちに負担を強いてしまったということがプログラムの冒頭に記されていました。しかし出来上がったものを観てみると、そうした制約を感じさせないほどにダンサーたちは見応えのあるダンスを披露してくれていた上に、プロダクションも指揮・演奏もとても良く、3時間強という上演時間を決して長く感じさせませんでした。

また、チャイコフスキーの音楽という観点からすると「白鳥の湖」「くるみ割り人形」に比べてこの「眠れる森の美女」は今ひとつキラーコンテンツに乏しい印象を持っていたのですが、逆にこれだけ物語に寄り添った音楽であったかと今さらながらに気づいた面もあって、その豊かすぎる素材を巧みに取捨選択した制作サイドの手腕にあらためて脱帽。全体を通して新制作の演出意図がよく伝わり、物語が単なる御伽話に終わらない緊密なストーリーを持つ作品に仕上がっていたと思います。

|

|

配役

| 国王フロレスタン14世 | : | 安村圭太 |

| 王妃 | : | 大坪優花 |

| オーロラ姫 | : | 金子仁美 |

| デジレ王子 | : | 柄本弾 |

| カタラビュット、式典長 | : | 鳥海創 |

| 悪の精カラボス | : | 伝田陽美 |

| リラの精 | : | 榊優美枝 |

| プロローグ | ||

| カンディード(優しさ) | : | 長谷川琴音 |

| フルール・ド・ファリーヌ(やんちゃ) | : | 中沢恵理子 |

| パンくずを落とす精(寛大) | : | 加藤くるみ |

| 歌うカナリヤ(遊び心) | : | 工桃子 |

| ヴィオラント(勇気) | : | 二瓶加奈子 |

| 第1幕 | ||

| フォルチュネ王子 | : | 大塚卓 |

| シャルマン王子 | : | 樋口祐輝 |

| シェリ王子 | : | 岡﨑司 |

| フルール・ド・ポワ王子 | : | 生方隆之介 |

| 第2幕 | ||

| 公爵令嬢 | : | 加藤くるみ |

| ガリフロン、デジレ王子の家庭教師 | : | 岡﨑司 |

| 第3幕 | ||

| ダイヤモンドの精 | : | 中島映理子 |

| サファイヤの精 | : | 平木菜子 |

| 金の精 | : | 工桃子 |

| 銀の精 | : | 中沢恵理子 |

| プラチナの精 | : | ブラウリオ・アルバレス / 樋口祐輝 / 大塚卓 / 岡﨑司 |

| 長靴をはいた猫と白い猫 | : | 岡崎隼也―加藤くるみ |

| 青い鳥とフロリナ王女 | : | 池本祥真―足立真里亜 |

| 赤ずきんと狼 | : | 瓜生遥花―山田眞央 |

| 親指小僧とその兄弟と人食い鬼 | : | 中嶋智哉 大野麻州 / 小野陵介 / 小仲花 / 長谷川結子 / 花田純之介 / 矢崎佳奈海 / 吉田心菜 |

- 指揮:トム・セリグマン

- 演奏:東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団