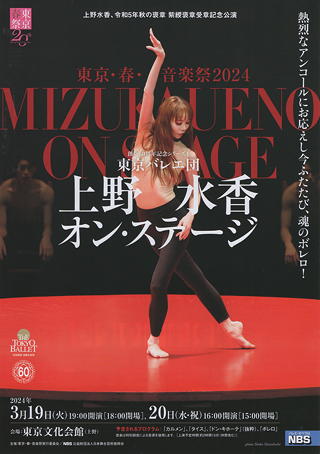

上野水香オン・ステージ

2024/03/20

東京文化会館(上野)で「上野水香オン・ステージ」。同タイトルの公演は昨年2月にも観ており、そのときは芸術選奨文部科学大臣賞受賞記念公演という位置付けでしたが、今回は昨秋の紫綬褒章受章記念公演です。

東京文化会館(上野)で「上野水香オン・ステージ」。同タイトルの公演は昨年2月にも観ており、そのときは芸術選奨文部科学大臣賞受賞記念公演という位置付けでしたが、今回は昨秋の紫綬褒章受章記念公演です。

カルメン

周知のとおり「カルメン」は、19世紀のフランスの作家プロスペル・メリメの小説『カルメン』を元にジョルジュ・ビゼーが作曲して1875年にオペラ化され、さらにマイヤ・プリセツカヤの夫ロディオン・シチェドリンが1967年に妻からの委嘱により編んだ『カルメン組曲』に基づくバレエ作品がたびたび上演されています。しかし自分が実際にその舞台を通して観たのは2回だけで、直近で観たのは2013年のマッツ・エック振付、シルヴィ・ギエムがカルメン。その前は2001年のアルベルト・アロンソ振付、主演は草刈民代さん。そして今回は後者と同じくアロンソの振付で、上野水香さんがカルメンを踊ります。

シチェドリン版では例の賑やかな前奏曲はなく、ストリングスの上にチューブラーベルズが「ハバネラ」の旋律を重ねる「序奏」からスタートします。暗闇の中に黒と赤で描かれた巨大な牛の顔が浮かびあがりますが、その鼻の穴のところは♂マークと♀マークになっていて、この顔が引き上げられていった後に曲が3拍子の緊迫感を伴う「ダンス」へ移ると共に舞台上が明るくなると、舞台上のセットは舞台中央を板壁が半円形に囲み、その壇上に背もたれの高いスタイリッシュな椅子がずらっと並んで背後の空中にも椅子がぶら下げられていて、これらの中央にカルメンが昂然と立っているという具合。このセットは場面によって街の一角(タバコ工場の外)にもなれば酒場にもなり、そしてもちろん闘牛場にもなりますが、そうした設定の変化はほとんど示されず観客の予備知識による見立てに委ねられていました。

第一場は、まずカルメンのソロ(「アラゴネーズ」)、上官ツニガ(鳥海創)とホセ(柄本弾)の登場(「衛兵の交代」)、カルメンの誘惑(「ハバネラ」)、群舞と続きますが、モブにあたる男たちは黒と緑、女たちは黒黄紫の原色かつシャープなデザインの衣装を着て、そのダンスも器械体操的なものであるのに対し、群舞の最後にトラブルを起こして捕えられたカルメンがホセを籠絡する静かなパ・ド・ドゥでの上野水香さんのダンスは素晴らしく蠱惑的で、オペラグラスで追ってみるとその肢体だけでなく表情の演技にも引き込まれてしまいます。この演技は円熟しきった今の彼女でなければできないレベルのものではなかろうか……と思っているうちにカルメンはまんまとその場を逃げおおせ、ひとり残されたホセの懊悩がハープと(フルートではなく)ストリングスの美しい調べ(「間奏曲 II」)によって切なく踊られて暗転します。

第二場はモブの男女が舞台上で椅子に座り、男たちのパルマ(手拍子)と足拍子に乗って女たちが踊るスペインの酒場らしい場面から。やがて音楽はアップテンポで楽しげな「ファランドール」(「ボレロ」)に変わり男たちもダンスに加わってその場が高揚すると、いよいよ白いマタドール姿の闘牛士エスカミリオ(宮川新大)がいかにも自信満々に姿を現しダイナミックなダンスを踊ります(「闘牛士の歌」)。そこに出てきたカルメンはエスカミリオに興味津々で、低い椅子に乗り前の足を立て後ろの足を長く伸ばす独特のポーズで誘惑する様子ですが、とりわけその前に立てた足の甲の線が雄弁。続いてカルメンとエスカミリオの駆け引きのようなダンスが静かに踊られますが、あくまで自立しているカルメンにエスカミリオが徐々に絡め取られていく心理的な情景が伝わってきて目が離せなず、とりわけリフトから降りたときに片足が180度真上に上がっているカルメンの姿には息を飲みました。しかしそこへ戻ってきたツニガとホセ。一触即発の緊迫した空気が流れるもののエスカミリオとツニガはその場を去り、カルメンとホセのパ・ド・ドゥが流麗なストリングス(「花の歌」)によって踊られて、リフトが繰り返されるごとにカルメンの心がホセに戻っていくように見えたところで第二場が終了します。

第三場は暗い舞台の中央にカルメン、その手前に置かれた椅子にホセ、エスカミリオ、ツニガ、そして黒衣風の出立の《運命》(伝田陽美)。彼らが意思を持たぬように無表情のままさまざまに絡み合う不穏な心象風景(「カルタ占い」)を置いて、一転して第四幕は明るいオレンジの光に照らされた闘牛場になりますが、そこで展開するのは《運命》を相手にしたエスカミリオによる華やかな闘牛と、これとパラレルに進められるカルメンとホセとの愁嘆場。すがりつくホセを突き放しエスカミリオに走るカルメンに絶望したホセがその身体にナイフを突き立てた瞬間に照明が二人にフォーカスして、その光の中でカルメンはまるで目が覚めたような表情や仕草を見せたものの力を失い、ホセの手によって舞台上に横たえられて、「序奏」のチューブラーベルズが鳴り響くうちに終幕となります。

上述のとおり上野水香さんの演技にどこまでも引き込まれた舞台でしたが、なにしろいくつになっても変わらない彼女の肢体の美しさ(現在46歳)に表現者としての円熟が加わっているのですから、観終わった後にはため息を漏らすしかありませんでした。また、アロンソ版のバレエを観たのは20年以上ぶりなのでまったく内容を覚えていなかったのですが、こうしてみると登場人物を減らしたり第三場を完全に改変するなどしてオペラのストーリーを巧みに刈り込み、バレエにふさわしいテンポのシンプルな物語に仕立てられていたことがわかって、この点でも興味深く観ることができました。

ドン・キホーテ

「抜粋」とされていましたが要するに婚礼の場面で、明るく楽しい一場面が踊られました。アバニコガールズとトレーロボーイズを背景に置いて、まず出てくるのはメルセデス(二瓶加奈子)とエスパーダ(後藤健太朗)。エスパーダが元気の良いマネージュを見せた後に一糸乱れぬ群舞があって、チュチュの一団を率いた二人の友人(加藤くるみ / 中沢恵理子)と共にキトリ(涌田美紀)とバジル(池本祥真)が華やかに登場します。二人の友人のダンスもそれぞれに華やかだったり流麗だったりしてとてもよかったのですが、なんと言っても主役二人が全開のダンスを見せてくれて客席を興奮させました。アダージョでの片手リフトやプロムナードの安定感とリフトからフィッシュ・ダイブへのスムーズな移行、バジルのヴァリエーションでの見事な滞空時間のグラン・ジュテにまず目を見張り、そしてコーダではバジルが立ち位置からいきなりの540を二連発してからマネージュの中に再び180度開脚を織り込めば、キトリもまったく軸がぶれないグラン・フェッテ。続いてバジルがグランド・ピルエットの最後に跳躍しての回転を入れて、最後は舞台前方に出てきた主役二人が静止の状態から音楽の最後の一音に合わせてさっと膝をついて片手を高々とあげたポーズでぴたりと締めくくって拍手喝采を浴びました。

タイス

エジプトを思わせる肩を出した胴衣とふわっと白いロングスカートのタイス(上野水香)と、下半身タイツのみのアタナエル(柄本弾)によって踊られた、とても優美なダンス。舞台上に装置はなく背景がブルーの光に染められ舞台上に暖かい色合いの光が柔らかく差し込んでいる中で、ハープとバイオリンが奏でるよく知られた旋律に乗ってさまざまなリフトがあたかもそこだけ重力が消えているかのように繰り返されていきます。最後はアタナエルの頭上にリフトされたタイスのすらりと伸びた四肢が回転するうちに照明がフェードアウトして終わりますが、優美という言葉は優しく美しいと書くということを思い出させてくれるようなダンスでした。そしてこの上品な流麗さは、やはり上野水香さんにゆかりの深いローラン・プティならではという感じがします。

ボレロ

何度も観ている上野水香さんの「ボレロ」なので、特に書くこともない……はずでしたが、昨年観た「ボレロ」とはまた少し違った印象を持ちました。どこがどうとはっきり書くことが難しいのですが、「ボレロ」のリズムに対してスクエアに身体を動かすのではなくところどころに独特の間、あるいはタメのようなものが感じられ、一方では伸びきらない・跳びきらない型も見受けられて、今の彼女にとっての「ボレロ」を自由に踊っていたという印象です。

もっとも、最後のリズムたちの崩落と共に舞台上が暗転した途端の歓声の大きさは、これまでとまったく変わっていませんでしたが。

|

|

配役

| カルメン | カルメン | 上野水香 |

| ホセ | 柄本弾 | |

| エスカミリオ | 宮川新大 | |

| ツニガ | 鳥海創 | |

| 運命(牛) | 伝田陽美 | |

| ドン・キホーテ(抜粋) | キトリ | 涌田美紀 |

| バジル | 池本祥真 | |

| メルセデス | 二瓶加奈子 | |

| エスパーダ | 後藤健太朗 | |

| ヴァリエーション1 | 加藤くるみ | |

| ヴァリエーション2 | 中沢恵理子 | |

| タイス (「マ・パヴロワ」より) |

タイス | 上野水香 |

| アタナエル | 柄本弾 | |

| ボレロ | 上野水香 池本祥真―岡崎隼也―大塚卓―岡﨑司 |

|

なお試みに探してみると、この日の「カルメン」のプロダクションはこの舞台をほぼ忠実に再現したものだったようです。