柑子 / 安宅

2024/12/01

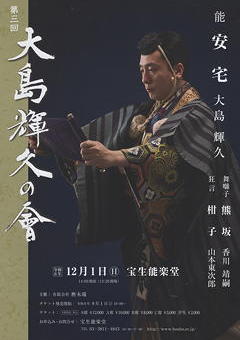

宝生能楽堂(水道橋)で「第三回 大島輝久の會」。番組は仕舞「八島」「吉野静」、舞囃子「熊坂」(香川靖嗣師)、狂言「柑子」(山本東次郎師)、そして能「安宅」(大島輝久師)です。

喜多流の大島輝久師がなぜ宝生能楽堂なのかと言えば、喜多能楽堂が改修工事のため来年3月まで使えないからなのですが、もともと自身の会の第三回には「隅田川」を演じるつもりだった大島師は宝生能楽堂の長い橋掛リを見て「安宅をやるべきだ」という気持ちになったのだそう。確かに都内でも有数の大きさをもつこの能楽堂の客席数は490席もあって、喜多能楽堂の定員385名に対して105席も多く[1]、今年7月の「流儀横断講座」のラストでこの公演を紹介した大島師はそのキャパシティを埋められるだろうかと心配していましたが、蓋を開けてみればめでたく満員御礼の状態でした。

舞台上に大島師を含む地謡四人が居並び、その前に大島師の子息・伊織師と姉・衣恵師が並んで着座してから、まずは伊織師の仕舞「八島」。修羅の闘争を描写するその発声にはまだまだ伸び代がありそうですが、今後の成長が楽しみな若々しい義経でした。続いて衣恵師の「吉野静」は、義経主従を追おうとする衆徒たちを静御前が弁舌巧みに押し留める場面。静謐の中に芯の通った立ち姿の美しさが際立ち、自然な発声の謡も見所の隅々まで届いて、観客の集中力が舞台上の衣恵師にぐっと集まるのを感じました。

次に囃子方と地謡六人を伴う舞囃子「熊坂」は、シテ/熊坂長範の霊の回想の中で吉次襲撃から牛若に倒されるさまを描いたのち、旅僧に向かって末の世助けたび給へ

と願いつつ消えるところまで。熊坂云ふやう

から始まった香川靖嗣師の謡はかすれてか細いものに聞こえたのに、長刀をとって牛若と打ち合う場面の力強さは比類なく、御年80歳とは信じられないほど強靭な下半身を生かした揺るぎない型の一つ一つから気迫があふれ出ました。しかしついにかなわず深手を負って弱っていくうちに舞台上の時制は現在に戻り、そこには成仏を求めて祈りの力にすがろうとする弱々しいシテの姿が現れます。このように勇壮と悲哀とが対比されて、短い舞囃子のうちに大きなドラマを見るようでした。

ここまで、仕舞二曲と舞囃子はいずれも義経に関わりのある曲でしたが、続く「柑子」も義経とは直結しないものの源平つながりの曲ということになります。

柑子

狂言「柑子」は2013年に和泉流で観ていますが、今回は大蔵流の山本東次郎師がシテ、則孝師がアド。先ほど80歳の香川靖嗣師の身体能力に感銘を受けたばかりですが、東次郎師に至っては87歳で、それでいて自在の語り口やきびきびとした所作にはいささかの緩みもなく、人間いったい何をどうしたらこうなれるのかと空恐ろしいほどです。しかし筋書きの方はほぼ前回同様の面白おかしいもので、屈託なく笑える10分間でした。

酒宴の土産を太郎冠者に預けていたことを思い出した主が、土産はなんだったかと問いただすと太郎冠者は狼狽。とぼけて知らぬふりをしたものの、ややあって主はそれが三つ生なりの柑子(みかん)だったことを思い出しますが、自分にもらったものだと思っていた太郎冠者は全て食べてしまっています。ここから太郎冠者の抱腹絶倒な言い訳が始まり、まず最初の一つはほぞが抜けて転がり門から出そうになったので「好事こうじ門を出でず」と呼び止め、叱りつけて皮と筋をきれいにむいて(と形態模写)食べた、二つ目は懐の中で長柄(刀)の大鍔に押されてつぶれてしまったのでこれも叱りつけて、今度は皮も向かずに食べたと説明します。これらを聞いた主にその都度叱られて太郎冠者も一応は恐縮するものの、食べてしまったものは仕方ないと主は二度までも諦めて最後の一個を出すようにと命じます。すると太郎冠者は『平家物語』の鬼界島の話を持ち出して、島流しにされた三人のうち俊寛一人だけが赦免を受けられなかった顛末を情感を込めて物語り、そのごとく三つ生りの柑子も「一つはほぞ抜け、一つはつぶれ、一つが残る〜。人と柑子は変はれども、思ひは同じ涙かな」と悲しげに謡ってから泣き真似をして「なんと哀れな物語ではござらぬか」と同情を引きました。和泉流ではここで主ももらい泣きをしてしまっていましたが、この日の主は、物語が哀れなのはわかったがそれはそれとして残った一つをよこせとにべもなく、とうとう太郎冠者が「六波羅に納めました」と腹をさしたところで叱リ留となりました。

安宅

冒頭に少し言及したように、私が大島輝久師のことを知ったのは金春流の中村昌弘師が立ち上げた「流儀横断講座」を通じてのことです。この講座の素晴らしいところは、随所にユーモアを交えながらも登壇者五人の能に取り組む真摯な姿勢が伝わってくるところなのですが、中でも大島師にはその男性的な面構えと声とに惹かれていたところ、このたびその個性が存分に生かされそうな「安宅」が上演されることを知って一も二もなくチケットを買い求めたというわけです。

一方、能「安宅」はこれまでに浅見真州師・武田宗和師・粟谷能夫師の三回観ており、したがって最初の二回は観世流、三回目は喜多流(このとき大島師は同山[2]で参加しています)ということになるのですが、最初に観た浅見真州師の弁慶のインパクトがあまりに強く、自分の中ではそのときの「安宅」が基準点になっている観があります。表向きは対立していても弁慶と富樫が心を通い合わせているという歌舞伎「勧進帳」の世界観しか知らなかった私には、能「安宅」の終盤で浅見真州師の弁慶が宝生閑師の富樫に向けた冷徹な視線がショッキングだったことがその理由で、その後の二回もこの二人の関係性をどう見るかという点を気にしつつ観てきました。しかし、そうは言っても最後に「安宅」を観たのは今から12年も前のことなので、今回の「安宅」はほとんど初見のような気持ちで観ることができました。

さて、名ノリ笛に乗ってアドアイ/従者を伴い登場したワキ/富樫(宝生常三師)は白地に濃い色の松皮菱文様の直垂上下出立。名ノリの後に従者に山伏詮議の旨を触れさせてから脇座へ着座すると、次第の囃子で現れたのは山伏姿の子方/義経、一人だけ棒縞の水衣が存在感を示すシテ/弁慶(大島輝久師)、同山九人、そしてオモアイ/強力の合計十二人。これだけの人数が全て直面で舞台上に向かい合うのはなかなかの壮観ですが、同時にこれは(強力も数に含めるなら)台詞中の十二人の作り山伏

という言葉にマッチしています。次第旅の衣は篠懸の露けき袖や萎るらん

の後に地取に代えて強力の謡が入り、さらに大島師の深々とした声色により謡われる短い詞章を差し挟みつつ、長大な謡が弁慶と同山の圧倒的な音圧の中で緩急をつけながら謡われてようやく安宅に着くことになりますが、この間、向き合う位置に立つ義経と弁慶とは互いに目を合わせ続けていて、主従の間にある強い絆の存在を窺わせます。

ワキとアドアイが脇座から勾欄に寄ることで作られたスペースに義経が移り、弁慶と同山もそれぞれの位置に落ち着くと、ここで義経のいかに弁慶

となりますが、そのすばらしくよく通る明瞭な発声にはほとほと感心してしまいました。この日の子方は大島師の姪である荒木七海さんで、背筋を伸ばして弁慶に語りかけるそのノーブルな雰囲気はこの曲における義経にぴったりです。

しかし、安宅の関で詮議が行われていることを知った一同は、主戦論を控え山伏の体のまま穏便な通行を試みることにするものの、いかにも山伏には見えない義経には強力に身をやつしてもらうことになりました。そこで弁慶は強力を呼び出し「お前の笈を君(義経)の肩に置いていただくとはなんともかたじけないことではないか」と名誉の押し売り(?)をした上で強力に笈を持って来させ、さらに関の様子を偵察するよう命じます。これを受けて一ノ松から様子を窺った強力は、関がものものしい様子である上に斬られた山伏の首がぶら下がっていることを見て驚き、一首の歌の中に阿毘羅吽欠アビラウンケンと密教の呪文を詠み込みつつ戻って弁慶に復命。そしてこの間に義経は笠と金剛杖を運んできた後見と同山の一人の手によって鈴懸・水衣をとり、笈を背負って笠をかぶり変身を完了していました。

弁慶に促された義経が杖の音を立てて立ち上がると、弁慶はげにや紅は園生に植ゑても隠れなし

とその姿に感じ入り、続いて義経が同山たちとの見事な掛合いを聞かせた後に後見座に進んでクツロギ、その後について流れるような動きで移動した同山の一行は橋掛リに出て、舞台上は富樫と従者が待ち構える安宅の関に変わります。橋掛リ上で見所に背を向けて横一列に並んでいる同山たちの背後をゆっくり歩んでいた弁慶は富樫の呼掛けに応えて方向転換し、舞台に戻りながら問答を重ねましたが、互いに一言ごとに緊迫の度を高めてついに富樫が強硬姿勢を露わにするに及び、弁慶は語気強く言語道断

かくなる上は「最後の勤め」の後に尋常に斬られようと述べて同山に声を掛けました。リズミカルなノットの囃子のうちにシテは常座に着座して後見の手により水衣の肩を上げ、この間同山たちも橋掛リで膝をついていましたが、シテが立って正先に出ると同山たちは橋掛リから一斉に舞台へなだれこんできます。このとき観世流では正先に安座したシテの背後にツレが次々に飛来してひらひらと着座していきますが、喜多流では全員が立ったまま弁慶を頂点とするV字の隊列を作って勤行(という名の富樫に対する恫喝)を行うので、その迫力は尋常ではありません。

その勢いに気押されたのか、富樫はそれなら勧進帳を読むようにと弁慶に求めましたがもとより勧進帳はあらばこそ

。この有名な台詞をひそかに覚悟を決めるような口調で述べたシテは、常座で後見から巻物を受け取って正先に戻ると、目の前に巻物を広げます。低い音程で一語一語噛み締めるようなそれつらつら

から始まった勧進帳の読み上げは、緊迫感に満ちた囃子方の後押しを受けつつ重々しく音価を伸ばしながらじっくりと謡われて、まさに大島輝久師の独壇場。自分としてもこれが聴きたいがためにこの日のチケットをとったようなものですが、期待をはるかに超える説得力のある勧進帳でした。

かくして通行を許された一行は、まず同山、ついで弁慶が橋掛リに進みましたが、そこで従者から注進を受けた富樫は狂言座から脇正面に進んできた強力姿の義経に止まれとこそ

と大音声を浴びせ、これを聞いた義経はいったん目付柱に向かって走るとすぐに素早く後ろずさって常座あたりで肩に杖を立て掛けた姿で片膝をつきました。この一瞬の鮮やかな動きに感嘆するいとまもなく、義経が見つかった!と色めき立ち腰の刀に手をやる同山たちをああ暫く

とこれも気迫をこめて押しとどめた弁慶は、富樫との再びの問答の後、義経を見下ろして「おまえのせいで遅れるのだ」と杖を取り上げばしばしと笠を打ってから後見座へと送り出します。しかしまたも頑なになって関の通過を拒絶した富樫に弁慶が対峙しているところへ、激昂した同山たちがまず弁慶の左に五人縦列、ついで右側に四人縦列[3]、いずれも腰の刀に手を掛け殺気を隠すこともせず殺到し、先ほど義経を打擲した杖を横に渡してこれらを制する弁慶とひと塊りになって、これまた刀に手を掛けた富樫と従者に肉薄します。勧進帳の読み上げと並ぶクライマックスとなるこの押し合いへし合いを弁慶が制しきったとき、富樫はついに折れて早口に近頃聊爾を申して候。急いでおん通り候へ

。

ここでワキとアドアイが今度は囃子方の後ろに移動することにより、舞台上は義経主従が安宅関を越えてしばらく進んだ場所に転換します。笈と笠をとった姿で舞台に戻ってきた義経を脇座で床几に掛からせた弁慶が、主君である義経が弁慶の杖に打たれなければならなくなった境遇を嘆くと、これに対し義経は、弁慶のそうした機転は八幡大菩薩のお考えによるものであろうと慰めて弁慶を平伏させましたが、この場面の義経の台詞が途中からすばらしい高音を伴う美しい抑揚(とりわけ生涯限りありつる所に

)をもった謡になって見所をしみじみとさせました。さらにクリ・サシで虎口を逃れ得た不思議を思って一同がシオリを見せた後、頼朝に忠勤を尽くしてきたはずの義経の不遇を嘆くクセで地謡がようやく本領を発揮する中でも、サシの初句とクセの上ゲ端をいずれも子方が見事に謡って聞かせました。

その後クセの間に橋掛リに出ていた富樫と従者の問答から次にアイ同士の会話、強力から弁慶への伝達を経て弁慶は後を追ってきた富樫の酒を受けることを承諾し、ここで子方は立って地謡の前を通り後見座に移ります。弁慶はシテ柱をはさんで富樫と対面してこれを迎え入れ脇座に通した後、油断するなと同山たちに警告を与えた上で、面白や山水に盃を浮かべては

以下の地謡に乗って舞台を回り、落ちて巌に響くこそ

と浮かせた右足を宙に一瞬静止させた後、力強く足拍子。ついで富樫に酒を勧めると、その求めに応じて鳴るは滝の水

から徐々に高揚の度を高めていく囃子方を背に男舞となります。かくして力感みなぎるひとしきりの舞を堂々と舞い納めた弁慶は、高らかにワカ鳴るは滝の水

を謡ってから、後見座を立った義経を先頭にした同山たちを橋掛リに送り込み、富樫に一礼の後に強力にも後を追わせて、自らは橋掛リを揚幕の前まで進んで足拍子を響かせ、そこで終曲を迎えました。

観客に配布された小冊子には、大島師の挨拶と番組と共に二つの論考が収められていて、これらがすこぶるためになる内容でした。

観客に配布された小冊子には、大島師の挨拶と番組と共に二つの論考が収められていて、これらがすこぶるためになる内容でした。

まず「解説」(法政大学教授・山中玲子先生)は、狂言「柑子」と能「安宅」のそれぞれについてあらすじを述べ、あわせて鑑賞のポイントを解説しているものですが、ことに「安宅」については、複数の典拠に描かれたさまざまなエピソード[4]を集約して緊迫したドラマを創り上げた作者の手腕をたたえ、その上で私の関心事であった弁慶と富樫との関係性について次のように記していました。

老練の弁慶も若々しい弁慶も、知恵深くも荒々しくも、これまでにさまざまなタイプの弁慶が演じられてきた。演じ方によって富樫との関係も、結末の受け止め方も変わってくるだろう。充実の年代にはいった大島輝久さんはさて、どんなリーダーを演じてみせてくれるだろうか。

また「能『安宅』の歴史的背景」(創価大学教授・坂井孝一先生)は、タイトルどおり「安宅」鑑賞上の参考となる歴史的背景を述べたものですが、これまた大変面白い。

- 武蔵坊弁慶は実在した僧侶ではあるが、具体的な活動の記録はない。よって物語の世界では、義経を支援した幾人もの宗教関係者の象徴となり、人々の願望や理想を取り込んで主君に忠誠を尽くす才智と怪力を併せ持った超人として描かれることになった。

- 富樫氏は史実としては加賀国石川郡富樫荘(現在の金沢市)を本拠とする在庁官人系の有力武士で、南北朝期には加賀国の守護に任ぜられるほどになっていた。つまり室町期には加賀の有力武士と言えば富樫というイメージが作られていた可能性が高い。

- 安宅の地は律令制の時代に「駅」が置かれるほどの交通の要衝ではあったが、中世の史料に出てくるのは「安宅の渡し」など港としての機能であり、安宅に関は実在しなかったか、仮に頼朝の命により新関が設けられたとしても特段の事件なく、すぐに撤去されたものと考えられる。

このような背景のもとで、「通る・通さない」のせめぎあいの場となる「関」において弁慶と富樫とを対峙させることにより能「安宅」は劇的な効果をあげている、という結語の指摘は、極めて興味深いものでした。そうなると当然、この曲を書いたのは誰なのか知りたくなりますが、山中玲子先生が指摘しているところによれば従来作者とされていた観世小次郎信光は、《安宅》の上演記録初出の1465年には15歳以下であることが判明しており、本曲の作者である可能性は限りなく低い

のだそう。つまり、今のところ作者不詳ということです。

これらの論考も踏まえつつ、ここでこの日の「安宅」を振り返ってみると、とにもかくにも大島輝久師の力強い謡と所作、そして(直面は表情の演技を伴うものではないとは言っても)厳しく威厳に満ちた容姿が、見所を埋め尽くした観客の多くが思い浮かべる武蔵坊弁慶をそのままに体現し得ていたと思いました。勧進帳の読み上げは言葉の深みで、山伏たちと富樫主従とのせめぎ合いは全身の力で、共に舞台上だけでなく見所をも圧倒していましたし、その原動力となる義経への思いの深さも子方に向ける言葉の端々から窺えて、弁慶の人間像に深みをもたらしていました。

ところで、勧進帳の読上げのときに富樫は二度までも弁慶に近づいて巻物の中を覗き込んだのに、弁慶はこれを妨げる風もなく、そして富樫も巻物の正体を咎めることなく聞き入る姿に戻ってしまいました。これは富樫が勧進帳の正体を知ったものの見逃すことにしたのか、あえて見ないことにしたのか、はたまた見ようとしても見られなかったのか、いずれにしてもそのあたりの解釈は見るものに委ねられたのだろうと考えることにしたのですが、この点も含めて弁慶の富樫に対する態度が思っていたよりもずっと冷静に見えたことからすると、この日の弁慶は富樫を相手にしてはいなかったのではないかという気がしてきます。義経の報われない境遇を深く嘆きつつも、一行が無事に奥州に落ち延びることでその運命を逆転させることを目指している弁慶にとって、安宅の関の富樫は克服すべき目先の障害ではあっても全身全霊をかけて対峙する相手ではなかったのではないか……とまで考えたのですが、これは考えすぎだったかもしれません。我々はつい義経主従の平泉での最期までを視野に入れて物事を考えがちですが、謡曲「安宅」はそれ自体で完結するドラマであるはずなので[5]。

ドラマとしての完成度という視点では、何ヶ所かで見られた場面転換と、場面ごとの静と動の対比の鮮やかさに今回も息を飲みました。そうした作劇術を生かす九名のツレの一糸乱れぬ動きも特筆もので、流れるような動線を辿って橋掛リから舞台上のシテの背後に集まってきたり、シテを囲む同山たちが一斉に身じろぎしたりといった様式美にはおかしなたとえですがモーリス・ベジャールが振り付けたバレエ「ボレロ」の中で中央に立つメロディを囲むリズム(男性群舞)の統一感を連想しました。

子方の荒木七海さんの見事な義経ぶりも賞賛に値します。凛とした立居姿、迷いのないきびきびとした所作、よく通る声を活かした見事な謡。このままさらに精進を重ねて、大島衣恵師のように存在感のある能楽師になってほしいものです。

ともあれ、この日のチケットを獲得して本当によかったと思える半日でしたし、次の「第四回 大島輝久の會」も今から待ち遠しくてなりません。次回は「隅田川」になるのかと言えば子方の都合もあるでしょうからおいそれと一回スライドというわけにはいかないかもしれませんが、それでもできることなら、この日の「安宅」とは対極にあるようなシテを演じる大島輝久師を観てみたいという気がしています。

配役

| 仕舞喜多流 | 八島 | : | 大島伊織 | |

| 吉野静 | : | 大島衣恵 | ||

| 舞囃子喜多流 | 熊坂 | シテ/熊坂長範 | : | 香川靖嗣 |

| 笛 | : | 竹市学 | ||

| 小鼓 | : | 飯田清一 | ||

| 大鼓 | : | 原岡一之 | ||

| 太鼓 | : | 小寺真佐人 | ||

| 地頭 | : | 狩野了一 | ||

| 狂言大蔵流 | 柑子 | シテ/太郎冠者 | : | 山本東次郎 |

| アド/主 | : | 山本則孝 | ||

| 能喜多流 | 安宅 | シテ/武蔵坊弁慶 | : | 大島輝久 |

| 子方/源義経 | : | 荒木七海 | ||

| ツレ/義経ノ郎等 | : | 佐々木多門 | ||

| ツレ/義経ノ郎等 | : | 友枝真也 | ||

| ツレ/義経ノ郎等 | : | 佐藤陽 | ||

| ツレ/義経ノ郎等 | : | 谷友矩 | ||

| ツレ/義経ノ郎等 | : | 高林昌司 | ||

| ツレ/義経ノ郎等 | : | 狩野祐一 | ||

| ツレ/義経ノ郎等 | : | 大島伊織 | ||

| ツレ/義経ノ郎等 | : | 佐藤寛泰 | ||

| ツレ/義経ノ郎等 | : | 塩津圭介 | ||

| ワキ/富樫某 | : | 宝生常三 | ||

| アイ/強力 | : | 山本則重 | ||

| アイ/従者 | : | 山本則秀 | ||

| 笛 | : | 竹市学 | ||

| 小鼓 | : | 飯田清一 | ||

| 大鼓 | : | 亀井広忠 | ||

| 主後見 | : | 塩津哲生 | ||

| 地頭 | : | 出雲康雅 | ||

あらすじ

脚注

- ^国立能楽堂の座席数は627。

- ^ツレの同行山伏。

- ^ここで

十一人の山伏は、打刀抜きかけて

と同山が声を合わせますが、先頭の弁慶は制止しようとしているし、強力は数に入っていないので、実際に弁慶の後ろから圧力をかけているのは九人しかいません。 - ^能「安宅」の題材としては、各種論考により例えば以下のものが指摘されています(順不同)。

- 『平家物語』

- 院の御所法住寺殿に乱入した文覚による神護寺再興の勧進帳読上げ。

- 『義経記』

- 三の口の関における山伏糾問の危難。

- 富樫の館に単身乗り込んだ弁慶に対する富樫の勧進(→最後の酒の寄進につながります)。

- 如意の渡での乗船拒否に遭遇しての弁慶の機転による義経折檻。

- 幸若舞『富樫』

- 富樫の館における弁慶の偽勧進帳読上げ。

- 『平家物語』

- ^この点に関して桶田幸知香『変化する富樫像:謡曲「安宅」と歌舞伎「勧進帳」を中心に』(2017年)(2024/12/03閲覧)は示唆に富む内容でした。その論点は多岐に渡りますが、特に注目したのは以下の二点です。

- 各種「安宅物」の中で、中世における富樫は

わりと簡単に一行(=弁慶)を通している

のに対し、近世以降の富樫は「情けの人」や、「義経一行と気づいていた」という解釈で語られ

るようになり、その役割も大きくなって弁慶を凌ぐものすら現れる。 - 能「安宅」の中心はあくまで弁慶であって

「安宅」の物語は「富樫が関を通す」物語なのではなく、「弁慶たち義経一行が関を通る」物語

である。富樫はワキであるがゆえにその存在感にもかかわらず物語の進行役にすぎず、したがって富樫が一行を通した意図も曖昧なままにされているが、だからこそ富樫は近世以降、さまざまな分野で語られた〈安宅物〉において、物語を膨らませるには格好の素材となったのであろう

。

- 各種「安宅物」の中で、中世における富樫は