翁 / 高砂 / 宝の槌 / 葛城

2025/01/19

今年最初の観能は、国立能楽堂(千駄ヶ谷)で「金春会定期能」。演目は次のとおりです。

- 翁(中村昌弘師)

- 高砂(シテ:山中一馬師)

- 宝の槌(シテ:大藏吉次郎師→大藏教義師)

- 葛城(シテ:本田光洋師)

翁

年の初めにあたり、心新たに能舞台と向き合うにふさわしい演目は「翁」をおいて他にありません。金春流では2010年(金春安明師)と2021年(金春憲和師小書《十二月往来》《父尉延命冠者》)に観ていますが、今年はここ数年その舞台を観続けている中村昌弘師が翁を勤めるということでこの会のチケットをゲットしました。

「翁」の持つ重みを見所も十分に理解していることを示すぴんと張り詰めた空気の中で、待つことしばし。やがて低い「おまーく」の声と共に揚幕が上がり、一人ずつの切り火の音と共に千歳(面箱を兼ねる)、翁、三番三以下が橋掛リに登場しました。まず千歳(大藏康誠師)が角へ進み、ついで翁(中村昌弘師)が精悍この上ない表情で舞台に進み入ると、正面で深々と一礼。しかる後に笛柱の近くでとんと膝をついて、この音を合図に千歳が持参した面箱からシテが白色尉面を取り出してうやうやしく捧げ持ち、これを置くと共に三番三・地謡・囃子方が舞台上のそれぞれの場所に移動します。

笛と小鼓三挺による独特の囃子の後に、いよいよ翁によるどうどうたらりたらりら。たらりあがりららりとう

という呪文のような謡が謡われて、中村昌弘師ならではの柔らかく深々とした発声は霧に包まれた太古の記憶を舞台上に呼び覚ますよう。地謡との掛合いに続いて大藏康誠師が鳴るは滝の水

から謡を引き継ぎ、千歳の舞を力強く舞いましたが、まだ16歳のこの若者のDNAにも数百年を数える能楽の伝統が息づいていることに感銘を受けました。そしてその間に金春安明師の手を借りて面を掛けた翁が立ち上がると、いったん三番三と向き合ってから舞台中央に位置を占めて、「翁」の眼目である次の祈祷を捧げます。

天下泰平、国土安穏。今日の御祈祷なり。

最初は昔聞いた金春安明師の異世界から包み込むような声に似ているように思いましたが、よく聞くと中村師固有の声の張りがあり、包まれるというより引き込まれる感じ。強靭な小鼓陣を背にして立つ姿には風格が漂って、まさしく神事の重みを感じさせます。さらに翁の舞を舞い千秋万歳喜びの舞なれば、一舞舞はう万歳楽

と謡い終えた中村師は、低く呼吸を合わせる小鼓のアシライの内に面を外し、厳しい表情を見せつつ正先へ出て再びの拝礼を行うと、橋掛リを静かに下がっていきました。

中村師を送り出す小鼓が徐々にテンポを上げていった先でその退場と共にぴたっと止んだ後に、今度は大鼓の掛け声と打音が空気をつんざくと、舞台上の儀式は三番三(大藏教義師)に委ねられます。直面で舞われる揉ノ段での力強い掛け声と跳躍、黒式尉面を掛け千歳と問答を重ねてから舞われる鈴ノ段での涼やかな鈴を鳴らしながらの大地礼賛。清浄の祈りと五穀豊穣の願いを昇華させたこれらの舞を三番三が舞い終え、面を面箱に戻して下がったところで「翁」は終わり、舞台上は引き続き脇能に向けたフォーメーションに移行します。

高砂

「高砂」は脇能の代表格と言ってもいい曲ですが、これまでに観たのは2012年の観世能楽堂(松濤)だけ。その内容は、ワキ/阿蘇宮神主友成(野口能弘師)が都へ上る途上で高砂(播磨)の松で出会った前シテ/尉(山中一馬師)とツレ/姥(雨宮悠大師)から相生の松の謂れを聞き、尉の本当の姿である住吉明神を訪ねて住吉(摂津)に赴く縦軸の中で、夫婦和合と長寿の祝福と共に和歌の道の繁栄、国の平安の永遠を寿ぐというめでたい曲です。

品のあるおおどかな笛から始まる真之次第、大臣出立のワキが登場に際して示す独特の所作、次第で聞かれる三遍返シ、そして荘重な真之一声など出だしから特別な雰囲気を満載にした舞台では、杉箒で落ち葉をかく所作すらも神事のよう。そして老体であるシテも脇能らしく力強く、ワキももとより美声の持ち主、地謡も力感に満ちています。もっとも力が入りすぎたのか、ふと気づくと地謡後列左側の山井綱雄師が烏帽子を落としてしまっていましたが、アイ語リに入ったときに隣の地頭・高橋忍師が手伝って烏帽子を直すことに成功しました。忍先生、優しい……。

尉・姥が姿を消した後にアイ/浦人(善竹大二郎師)から相生の松にまつわる説明を受け、住吉へ舟で渡ることを勧められたワキたちが謡う次の一節はことに有名で、ここだけなら聞いたことがあるという人も多いはず。

高砂や、この浦舟に帆をあげて、この浦舟に帆をあげて、月もろともに出汐の、波の淡路の島影や、遠く鳴尾の沖過ぎて、はや住の江に着きにけり、はや住の江に着きにけり。

そこに出端の囃子と共に登場する若々しい姿の後シテは透冠、真っ白な邯鄲男の面、紺地に金で亀甲花菱・車・雲を組み合わせた文様を乗せた狩衣、白大口という出立で、囃子方と一体となって溌剌とした神舞を舞い、さらに「青海波」「環城楽」など舞楽の曲名を連ねながら舞い続けます。そして最後に地謡によって謡われるのが、附祝言でよく聞かれる次の詞章です。

千秋楽は民を撫で、万才楽には命を延ぶ。相生の松風、颯々の声ぞ楽しむ、颯々の声ぞ楽しむ。

かくして永遠の平和のイメージのうちに、シテは常拍子で留拍子を踏みました。

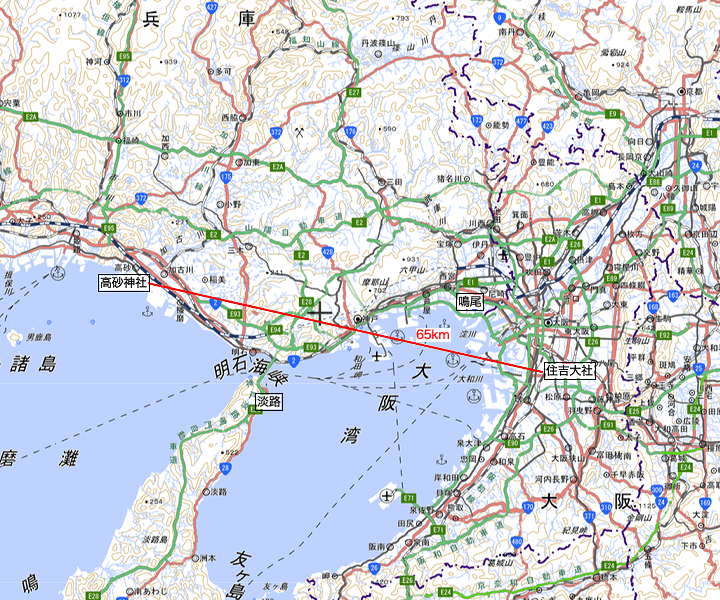

相生の尉と姥とは、今風に言えば遠距離夫婦。試みに高砂神社と住吉大社との間の距離をGoogleマップで測ってみると、直線距離でおよそ65kmと出ました。

これが海路だとどうなるかというのは難題ですが、現代において車両で移動した場合の距離が約90kmで、これと同じ距離を仮に5ノット(時速9.26km)で帆走した場合の所要時間は10時間弱。実際には半日以上かかるでしょうから、航海の神様である住吉明神はともかく、ワキとワキツレがはや住の江に着きにけり

と簡単に言える距離ではなさそうです。

宝の槌

ストーリーは「あらすじ」に記したとおりですが、主人から買い物を命じられた太郎冠者が都で騙されてとんでもないものを買わされ、主人の前で四苦八苦するという流れは「末広」などと同じパターンです。また、太郎冠者が都に出てからすっぱが声を掛けるまでのやりとり(「○○買ひす」と呼ばわる、不調法を咎められたかと誤解、買うべきものを知らないことの開き直りなど)は昨年末に観た「六地蔵」とまったく同じだったことにも驚きました。

この曲で太郎冠者(大藏教義師)がすっぱ(善竹十郎師)に買わされたのはスリコギのように太い太鼓の撥ですが、すっぱが言うにはこれは鎮西八郎為朝が鬼ヶ島から持ち帰った三つの宝[1]のうち最後まで残った一つだそうで、残る二つの宝の名も含む次の呪文を唱えればなんでも出てくる宝の槌だそう。

蓬莱の島なる、鬼の持つ宝は、隠れ蓑に隠れ笠、打出の小槌。しょりょうむりょうじょうむりょう、がっしこくにかったりかったり。

後半のひらがなで書いたところがよくわからないのですが、ネット情報によればこれは能「絵馬」の間狂言(蓬莱島の鬼)の台詞で「諸領無量上無量、月氏国」なのだそう。ただし確たる典拠に当たることができず意味もわからないので、ここでは詳細不明ということにしておきます。ともあれ、試しに腰に差す刀を出そうと太郎冠者がこの呪文を唱えると、すっぱはすかさず太郎冠者の股の下から刀を滑らせてほら出たと囃したために太郎冠者はすっかり信じてしまい、高いとは思いつつも万疋を支払って意気揚々と主人(上田圭輔師)の元に戻りました。

主人の方は最初、これは子供への土産かと撥を投げ捨ててしまいましたが、太郎冠者が証拠(のつもり)の腰の刀を見せるとさては本物かと期待します。そこで太郎冠者が出そうとしたのは馬ですが、呪文を唱えてももちろん馬は出てきません。困惑しながら二度三度と呪文を唱える太郎冠者が、最初は自信満々で足捌きも素早く舞台を回りながら唱えていたのに、二回目は困惑しておとなしく、三回目は今度こそと気合いを入れて唱えるといった具合に毎回口調を変えているのが巧み。また、出そうとする馬についても二回目のときは足を八本つけよう(その方が速い)、三回目は前後に頭をつけよう(細小路に入っても引き返せる)、口をつけないようにしよう(飼糧が不要)などとおかしなことを言うものの、主人からはムカデのような馬はいやだ、轡がはまらなくなるのは困るといずれも却下されるというやりとりのおかしみを加えています。おかしみと言えばその前に、撥を相手に渡すときにすっぱが太郎冠者に「そなたは手はきれいなか」と訊いて今朝手水を使ったままと答える太郎冠者に眉をひそめる場面があり、太郎冠者が主人に渡すときにも「こなたはお手はきれいでござるか」と同じことを聞くという繰り返しの面白さがあって、これなどもいかにも狂言らしい作りでした。

それにしても、いくら呪文を唱えたところで願ったものは出ないのだからこの狂言はどう決着をつけるつもりなのかと思いながら観ていたところ、三回目も失敗して主人から責められた太郎冠者は、馬はおっつけ出るだろうがめでたいことがある、主人が加増・立身して普請をする瑞相に番匠(大工)の音が「かったりかったり」と洒落た申し開きをしたところ、主人も「それこそめでたけれ」と矛を収めて終わりました。脇狂言だから最後はめでたく終えたのだろうということはわかっても、「かったりかったり」の意味がつかみきれていないために最後の終わり方が唐突に思えてしまったのはいささか残念でしたが、その点を除けば明るく親しみやすい舞台を屈託なく楽しむことができました。

なお、紅白の飾りをつけた侍烏帽子に鮮やかな紅白の段熨斗目、素袍上下出立で主人を演じた上田圭輔師の語り口が抑揚豊かでどことなく現代喜劇風に聞こえたのに対し、善竹十郎師の飄々としていながら品のある味わいはさすがで、ことに田舎者の太郎冠者が何かも知らずに「宝」を買い求めようとしていることを知ってワキ柱近くでしめしめと独り言を語ったときには笑いが広がりました。ところが、首尾よく太鼓の撥を太郎冠者に売りつけたすっぱ(善竹十郎師)はそのまま揚幕へ下がっても良さそうなのになぜか最後まで狂言座に控えていて、終演後には主人と太郎冠者の後について橋掛リを下りったのが不思議です。実はこの曲の太郎冠者は本来大藏吉次郎師が勤めることになっていたのに、この日になってみると「翁」での三番三を演じる教義師が代演する旨の張り紙がされていて、このことは吉次郎師の降板が直前に決まったものであることを窺わせます。善竹十郎師が舞台に残り続けたのが常の型なのか、それともこの代演に伴うものだったのか、本当のところは定かではありませんが、いずれにしても吉次郎師に大事ないことを祈りたいと思います。

葛城

雪の季節にふさわしい「葛城」は、2009年に金剛流、2011年に観世流で観て以来、久しぶりの鑑賞です。後者では作リ物が出ていましたがこの日の演出は作リ物なしで、ついでに書けば「高砂」で出されることがある松の作リ物も今日はありませんでした。

「葛城」の話の下敷きにあるのは『日本霊異記』に記された役行者の伝説で、そこでは葛城山と金峰山との間に橋を架けようとする役行者に使役された一言主が、自らの容貌の醜さを恥じて昼間は働かず夜だけ働いていたために役行者の怒りに触れて折檻され、これに耐えかねた一言主が讒訴したことで役行者は伊豆大島に流刑となったものの後に赦されて、一言主は役行者の法力により呪縛されたと伝わっています。そして能「葛城」は、この一言主(男神)を葛城明神(女神)に改め、冬のある日、羽黒山からやってきて雪に降り込められた山伏一行を助けた女人が自らを葛城明神であると明かして消えた後、山伏の供養に引かれて再び現れ大和舞を舞い奏でるという幻想的な話に仕立てています。

シテの本田光洋師はお歳もあって着座するときには尻の下に台を置くなど後見の介添えを受けていましたが、ことさらに大きな声を出しているわけではないのにどこまでも届く謡は健在で、そのことは最初にワキ/山伏(殿田謙吉師)たちの背に向けて鏡ノ間から発せられる「なうなう」の呼掛けから発揮されました。橋掛リに進み出た前シテの姿は、白地に桔梗、女郎花などの秋草を繊細に散らした着付の上にうっすらと立湧が浮かぶ白練の上衣。戴く笠にも背に負った柴にも雪を置いて、その姿だけで舞台上を、後に大和舞の歌として謡われる次の和歌(『古今和歌集』)のごとく雪景色にして見せました。

しもとゆふ葛城山に降る雪の 間なくすきなく思ほゆるかな

歌の心は、葛城山に降る雪のように絶え間なくあなたのことが思われるというものですが、この「葛城」では思う相手の存在は前提とされていないものの、情景描写として見たこの歌のイメージを大切にするように地謡も、気合一杯だった先の「高砂」とは対照的に穏やかに言葉を重ねていきます。ことにシテがワキを庵に誘なう場面での笠は重し呉天の雪、鞋は香し楚地の花

や、シテが「この身を助けてほしい」とワキに懇願した後の霜に責められ起き臥しの、立居も重き岩戸のうち

でのシテとワキとの連吟をそっと引き継ぐ地謡の丁寧さには引き込まれました。

しみじみとした笛に送られて前シテが下り、アイ(大藏基誠師)が葛城明神の縁起を説明した後に、ワキが数珠を持つ手で印を結び「一心敬礼」と唱えるところにヒシギが重なると、出端の囃子となって雰囲気ががらっと変わります。揚幕が上がって登場した後シテは、天冠に赤い蔦葛をまとわりつかせ、透けるような薄いブルーの地に銀箔で蔦葛の葉や雪の結晶を置いた美しい舞衣、赤紫の丈の短い大口という出立で、面の白さが引き立ちます。そして小柄な本田光洋師の、わずかに頭を左に傾けた心許なさげな立ち姿や恥ずかしやと左袖で面を隠す所作、しみじみとしたシテの謡などが示す葛城明神の境遇に哀感が漂う内に、小書《大和舞》によって序ノ舞ではなく神楽が舞われました。これも徐々に笛に装飾が加わり、シテが足拍子を踏むたびに打楽器が作り出す拍子がくっきりしてはくるものの、元来が序ノ舞の曲だけに全体としてはゆったりとしたものに感じましたが、不意に示された両袖を翻す動きの速さにはっとしながら見ているうちにシテの内面からにじみ出てくるものがあって、一種痛切な思いと共に見入ってしまいました。初めて「葛城」を観たときの解説には「葛城明神は罪深い人間に代わり、自ら緊縛の責めに遭い続けることによって、身をもって菩薩道を実現している」と書かれていたのですが、この日観た葛城明神の苦しみはもっとパーソナルなもののように思われて感情移入していたからです。

舞を終え、左袖で顔を隠して恥ずかしや、浅ましや

と膝をついたシテは、地謡がしみじみと謡うキリを背に聞きながら橋掛リを下がっていき、ワキが脇座から一歩動いて合掌の姿で見送るうちに終曲を迎えました。

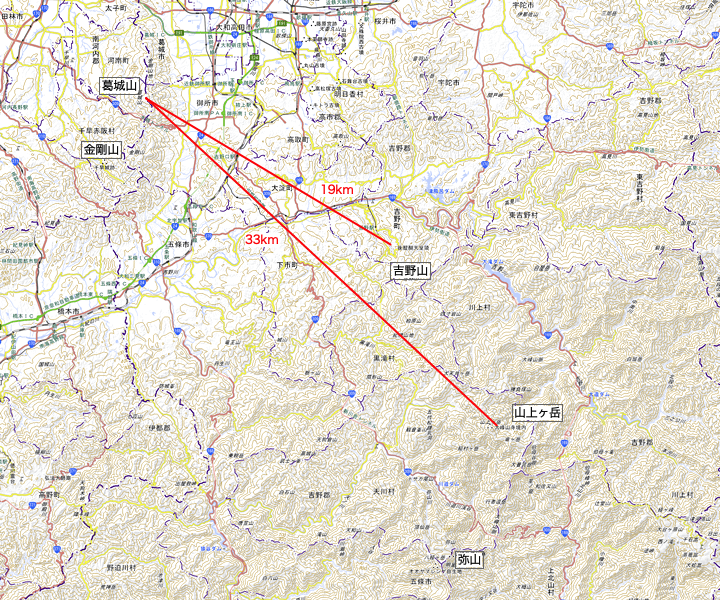

葛城山から大峰山まで橋を架けるとしたらどれくらいの長さになるのかということも地図で確認してみました。現在の金剛山地は二上山を北端に置き大和葛城山を経て金剛山へと南に山が連なっていますが、かつて「葛城山」と言えば金剛山のことを指したということなので、ここでは現在の金剛山を起点にGoogleマップを用いて計測しています。

金剛山と大峰山との間は盆地になっているので地形的には確かに橋が架かりそうな気はするものの、いかんせん遠い!金剛山から吉野の金峯山寺まで直線距離で約18km、山上ヶ岳にいたっては31km弱あります。世界中には100kmを越える長さの橋もいくつか存在しますが、役行者のリクエストは途中に橋脚を持たないワンスパンの天翔る橋でしょうから、21世紀の建築技術をもってしても実現は不可能です。かわいそうな葛城の神……。

この年の5月28日に、実際に大和葛城山から金剛山までを歩いてみました。(2025/05/30追記)

高尾山へ初詣に出向いたときにも思いましたが、今年は「天下泰平国土安穏」という言葉がとりわけ切実なものに感じられます。世界はさまざまに分断され、そして内向きの志向が人々の心を支配しつつある中、こうして数百年間も(もしかするともっと長い歳月)変わらぬ姿を残し続けてきた「翁」に接することで、どれだけ観る者が力づけられることか。そこで演じられる形は万古不変かもしれませんが、そこにこめられる祈りは常にそのときどきのリアルと関わっています。この日「翁」を観るために、というより「翁」という神事に参加するために国立能楽堂に足を運んだことは、極めて意義深いことでした。

附祝言は「嵐山」から光も輝く千本の桜、光も輝く千本の桜の、栄ゆく春こそ久しけれ

。桜には早い季節ですが、2025年最初の観能を気持ちよく締めくくってもらえました。これもまたありがたいことです。

配役

| 翁金春流 | 翁 | : | 中村昌弘 | |

| 三番三 | : | 大藏教義 | ||

| 千歳 | : | 大藏康誠 | ||

| 能金春流 | 高砂 | 前シテ/尉 | : | 山中一馬 |

| 後シテ/住吉明神 | ||||

| ツレ/姥 | : | 雨宮悠大 | ||

| ワキ/阿蘇宮神主友成 | : | 野口能弘 | ||

| ワキツレ/神職 | : | 野口琢弘 | ||

| ワキツレ/神職 | : | 御厨誠吾 | ||

| アイ/高砂の浦人 | : | 善竹大二郎 | ||

| 笛 | : | 小野寺竜一 | ||

| 小鼓 | : | 田邊恭資 | ||

| 脇鼓 | : | 清水和音 | ||

| 脇鼓 | : | 飯冨孔明 | ||

| 大鼓 | : | 安福光雄 | ||

| 太鼓 | : | 金春惣右衛門 | ||

| 主後見 | : | 金春安明 | ||

| 地頭 | : | 高橋忍 | ||

| 狂言大蔵流 | 宝の槌 | シテ/太郎冠者 | : | 大藏教義(大藏吉次郎代演) |

| アド/主人 | : | 上田圭輔 | ||

| アド/すっぱ | : | 善竹十郎 | ||

| 能金春流 | 葛城 大和舞 |

前シテ/女 | : | 本田光洋 |

| 後シテ/葛城の女神 | ||||

| ワキ/山伏 | : | 殿田謙吉 | ||

| ワキツレ/山伏 | : | 則久英志 | ||

| ワキツレ/山伏 | : | |||

| アイ/里の男 | : | 大藏基誠 | ||

| 笛 | : | 松田弘之 | ||

| 小鼓 | : | 曽和正博 | ||

| 大鼓 | : | 佃良勝 | ||

| 太鼓 | : | 小寺真佐人 | ||

| 主後見 | : | 櫻間右陣 | ||

| 地頭 | : | 本田芳樹 | ||