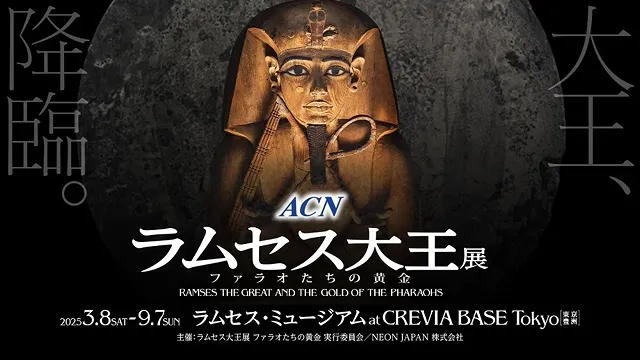

ラムセス大王展 ファラオたちの黄金

2025/03/13

昨日の「ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト」に続いて、この日は豊洲の「ラムセス・ミュージアム at CREVIA BASE Tokyo」で「ラムセス大王展 ファラオたちの黄金」。昨日の展覧会は古代エジプト史を包括的に見るものでしたが、今日の展覧会は古代エジプト最大の王として知られるラムセス2世(BC1303年頃-BC1213年頃)を中心に据えた展示です。

古代エジプトの偉大な王は何人もいますが、私の中でその名が特に印象に残っているのは巨大ピラミッドの建設で知られるクフ王(古王国・第4王朝)、ユーフラテス川まで進出しエジプト史上最大の版図を築いたトトメス3世(新王国・第18王朝)、テーベの宗教勢力と真っ向から戦い美術様式にも変革をもたらしたアクエンアテン(同・第18王朝)、そしてヒッタイトと覇権を争い国内には数多くの著名な神殿を残したラムセス2世(同・第19王朝)です。展示はまずイントロダクションムービー、そして見事な《ラムセス2世の巨像の頭部》(ただし中王国時代の王の像を元に作り直したもの)から始まります。

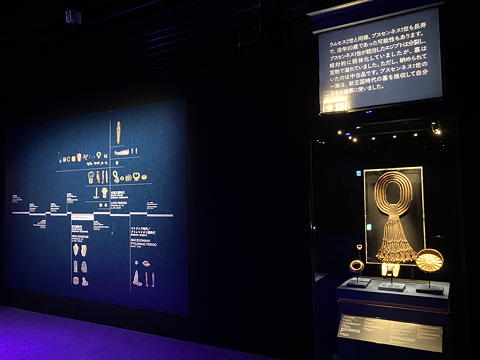

展示会場は驚くほどゆったりしており、また照明が控えめでムーディーな感じ。今日は平日だからか来場客は数えるほどしかいませんでしたが、昨日の「ブルックリン博物館」がそこそこの賑わいだったことを考えると、会場の立地(最寄駅はゆりかもめ市場駅)とこの手の展覧会にしては高額なチケットが客足を鈍らせているのかもしれません。

勇敢な戦士にして有能な為政者、神に仕える司祭者であり数々の神殿の建築者。そうしたいくつもの顔を持つラムセス2世の実像を示す史料として大きな矢筒や二輪戦車の装飾、戦闘や捕虜を描いた金箔片が並んだ先には、いかにも高貴な顔立ちをした《牡羊の頭を配した器を捧げるスフィンクスとしてのラムセス2世像》がオーラを放ちます。

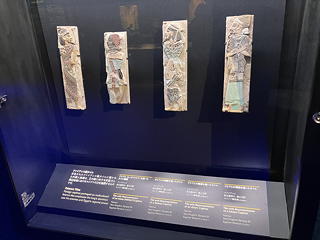

近くには神と直接対話できる者としてのラムセス2世の姿を写した跪拝像や、アジア人・ヌビア人・リビア人の姿をした捕虜の姿を描いたタイルが並び、このあたりは「戦士」と「建築者」が並走している感じでしょうか。

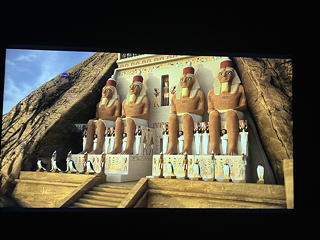

ラムセス2世が造営した神殿の中で最も有名なものはおそらく、この模型で示されたアブ・シンベル神殿です。ナイル川上流のヌビアの地で東に面した赤い砂岩の崖に掘り込まれたこの岩窟神殿は、長い間いつかはこの目で見たいと思いながら今だに果たせずにいる憧れの遺跡です。

左の大神殿は「アムン神に愛されたラムセスの家」と名付けられ、巨大なラムセス2世の像が4体並んでいて壮観です。一方、右の小神殿は豊穣の女神ハトホルとハトホルの化身である愛妻ネフェルタリに捧げられています。きわめて高度な教育を受け即位前からラムセスの妃となって後にヒッタイトとの外交にも役割を果たしたネフェルタリをラムセス2世がとりわけ大切にしたことは、この展覧会がことに強調している点です。また、それぞれの中央には神殿の奥へと続く入口があり、ラムセス2世の神殿の奥には王の軍事的功績を描く彫刻と共にラー、アムン、プタハの神々とラムセス2世の座像があって、毎年2月22日と10月22日には太陽の光が神殿の奥に差し込んでこれらの像を照らすようになっていたそうです。

この展覧会では遺物だに加えて映像が多用されており、ここでは1960年代のアスワン・ハイ・ダム建設に伴いユネスコ主導で行われた遺跡の移築事業と、CGで再現された建築当時の神殿の外観と内部の様子を見ることができました。

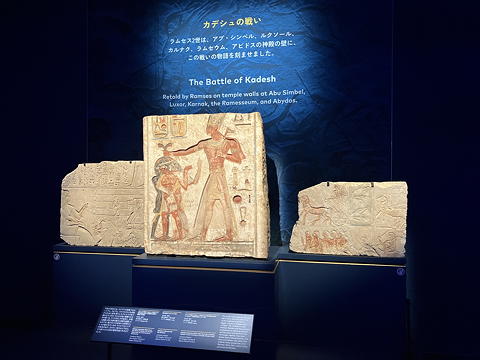

《ヘカの笏を手にしたラムセス2世像の上部》は若き日のラムセスの姿を示す公式肖像。その奥には黄金色に光り輝く装身具や女性が使った化粧ポット(中王国時代のもの)が見えていますが、展示の順番を離れてここで先に紹介しておきたいのは「カデシュの戦い」のことです。

BC1286年頃、即位後まだ間もない若きラムセスが親征したシリア北部のカデシュでヒッタイト王ムワタリ2世の軍と激突したカデシュの戦いは、中学の世界史の授業で学んで以来、半世紀にわたって(「タラス河畔の戦い」と共に)記憶の中に留まり続けてきた古代の超大国同士の戦いです。

ここにはプロジェクションマッピングを駆使した映像コーナーがあり、エジプトとヒッタイトとの位置関係やヒッタイト側の偽情報により奇襲を受けることになったエジプト軍団の苦戦と援軍到来による反転攻勢がまるで映画を見るように生き生きと映し出されていました。内容自体はあまり掘り下げられたものではありませんでした(戦いの背景や戦後の推移が省略されているので)が、活劇として見ればこれはおもしろい。この戦いの後、ラムセス2世は例によって勝利宣言をエジプト国内の神殿に刻ませており、ここでのストーリーもエジプト側の立場に立った内容になっているのですが、実態としてはエジプト軍の被害が甚大であり、しかも戦略的にはヒッタイトの南進を許すことになったので、エジプト側の勝利とは言い難い分かれだったようです。なおこの戦いから10数年ののち、ラムセス2世とそのときのヒッタイト王ハットゥシリ3世の間で平和条約が結ばれており、これが確証を伴う世界最初の平和条約であることからその粘土板のレプリカが国際連合安全保障理事会の会議室入口に展示されています。

こうしてヒッタイトとの和平が成立したことでエジプトとアジアの交易が盛んになり、経済活動の中心がナイルデルタ地帯に移ったことを反映して、ラムセス2世は首都をテーベから新たにナイル河口に建設したペル・ラムセスに移しました(旧約聖書の「出エジプト記」の中でヘブライ人を使役して建設したとされる都ラメセスは、このペル・ラムセスであったかもしれません)。展示会場ではかつてのペル・ラムセスの様子と現在のその場所(カンティール)の空撮写真が映像で紹介されており、ペル・ラムセスのラムセス2世の宮殿を飾ったタイルも展示されていて、捕虜を描いたタイルは王が敵を足で踏んでみせるように床に敷き詰められていたものだろうと説明されていました。一方、ラムセス2世が下エジプトのペル・ラムセスに移ったことで上エジプトのテーベの宗教勢力は王に匹敵する力を蓄えることになるのですが、エジプトがヒッタイトの技術を取り入れたことを示す《ヒッタイト式盾の鋳型》の上には次の一文が掲げられていました。

ラムセス2世は、エジプトに平和と繁栄をもたらした67年に及ぶ統治の末、紀元前1213年に死去しました。

ここからはラムセス2世の事蹟を離れて、王墓にまつわる出土品(特に宝飾品)の紹介やラムセス2世「後」の歴史が語られます。しかし、その先で鑑賞者は再びラムセス2世と対面することになります。

よく知られているように、新王国の王たちはピラミッドではなく「王家の谷」に設けた墓に埋葬されましたが、その近郊には王墓造営のための芸術家や職人が住まう村が営まれました。その跡から出土した陶片(オストラコン)にはスケッチや各種記録が記されましたが、《ライオンを襲うハイエナが描かれたオストラコン》はファラオに対する風刺であるという説明は日本の鳥獣戯画を連想させて興味深いものでした。

エジプトというと連想される黄金の葬祭用マスクの額には、緻密な造形のウラエウス(コブラ)。このマスクがあることで、王のバー(魂)は自らの肉体を見分け再生することが可能になります。この《アメンエムオペの棺から出土した金箔が施された木製のマスク》は第21王朝(第3中間期)のもので、この王朝の頃、上エジプトはテーベのアメン神官団が事実上の独立国家となっており、下エジプトではラムセス2世が築いたペル・ラムセスが放棄されてその建材は新都タニスの建築に利用されました。

|

|

|

|

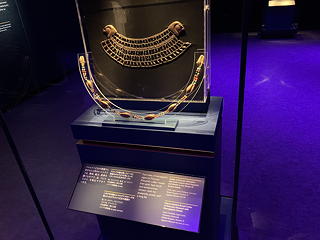

これらの色とりどりの光を放つ宝飾品はぐっと時代を遡って第12王朝(中王国時代)のもの。秘密の窪みに隠されていたことで盗掘者の目を逃れ、古代エジプトの高度な技巧と美意識とを現代に伝えています。この展覧会のサブタイトルは「ファラオたちの黄金」ですが、考えてみればラムセス2世自身の副葬品は盗掘にあって何も残されていないので、このサブタイトルの「ファラオたち」とはこれらの宝飾品を遺した中王国とタニスの王朝を示すわけです。

そんなことを考えながら進んだ先でぎょっとさせられたのは動物たちのミイラです。ネコ、ライオンの子、マングース、ワニ、スカラベ(!)。いずれも時代を下った末期王朝時代〜プトレマイオス朝時代のものですが、これらは死んだペットを大切に葬るためにミイラにしたのではなく、神への供物とするために飼育されたものを巡礼者が買い取って奉納するために殺されたものなのだそう。

展示は再び第21王朝(第3中間期)に戻って、タニスに都し政権の安定と長寿を享受したプスセンネス1世(在位BC1039-BC991頃)の副葬品の数々が紹介されます。プスセンネス1世の副葬品が重要な理由は、1940年にタニスで発見された王の墓が一度も封印を解かれず盗掘の被害を受けなかった史上唯一の墓だからです。しかし、そこに納められていた副葬品は「中古品」で、公的に王家の谷の王墓が開かれ副葬品が接収・再利用されていたことがわかっています。

展示順では後の方になりますが、この《プスセンネス1世のために再利用されたメルエンプタハの石棺の蓋》もその名の通り再生品で、この重厚な花崗岩の棺の蓋はラムセス2世の後継者であるメルエンプタハの墓(王家の谷)からタニスへ移送されたものです。会場の解説は、その理由を自らの石棺を新たに作る手間を省きながら、同時に栄光に満ちたラムセス大王家との永遠のつながりを求めた

と説明していました。

ちょっと戻ってこちらは第22王朝(第3中間期)のシェションク2世の棺の蓋とカノポス棺、そしてシェションク2世のカルトナージュ。シェションク2世はプスセンネス1世から100年ほど後(在位BC887?-BC885頃?)のリビア系の王で、その銀の棺は多数の副葬品と共に上述のプスセンネス1世の墓の前室に安置されていたものですが、古代エジプトでは銀は金以上に希少価値があったことから、棺の輝きの鈍さとは裏腹にその葬送は贅を尽くしたものだったことがわかります。

この黄金のマスク、ネックレス、襟飾り、胸当て、指サック、サンダルなどもシェションク2世の副葬品で、特に指サックは爪の形がリアル。それにしても第3中間期というのはラムセス2世の治世と比べればはるかに弱体化していたはずで、それでもこうした副葬品を残す財力と技術力を保持していたことにエジプトの国力の奥深さを感じましたが、さりながら第22王朝の末期には国内に複数の王朝が分立し、紀元前8世紀にはヌビア人、その後アッシリアの支配といったんの独立を経て、BC525年にエジプトはアケメネス朝に征服されることになるわけです。

こんな具合に、展示の流れはラムセス2世だけでなくその前(中王国)や後(第3中間期)に振れながら進みましたが、最後に再びラムセス2世の元に戻ってきました。

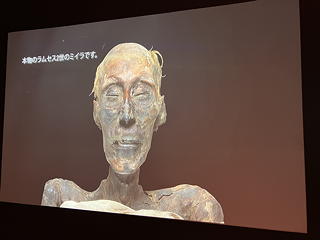

19世紀に羊飼いにより王家の谷の崖で見つけられた竪穴式墳墓から発見された35体以上のミイラの中に含まれていたのは、ラムセス2世の父セティ1世、ラムセス2世の子で後継者のメルエンプタハ、そしてラムセス2世その人。盗掘者から守るために長い年月の中で二度にわたって移動させられたラムセス2世のミイラを最終的に納めた杉材の棺はあたりを圧する重厚感を感じさせるもので、このうち蓋だけは以前来日したことがあるものの、棺本体とセットになって日本で公開されるのはこれが初めてだそうです。

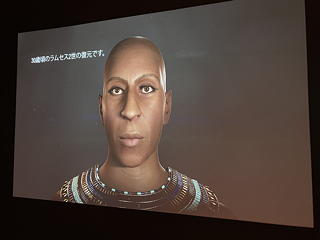

壁面には実際のミイラの画像と、そこから復元された壮年期および老年期のラムセス2世の顔が映し出されていました。ラムセス2世は100人以上の妃と100人以上の子をもって90歳まで生き、その身長は180cmと当時としてはずば抜けた長身だったと伝えられていましたが、ミイラの調査によって年齢と身長に関する伝承はいずれも正しかったことが裏付けられています。しかし、24歳で即位した王が平均寿命40歳の時代に90歳まで生きたために、治世25年ほどで愛妻ネフェルタリと死に別れ、後継者となるべき息子たちも次々に先立って、ラムセス2世の後を継いだ第13王子のメルエンプタハが後継指名を受けたのは彼が40代のとき、即位したのは60代のときだったそうです。

最後のホールに立っていたのは石灰岩の《ラムセス2世の巨像の上部》。その背後のスクリーンには、ラムセス2世のミイラが防腐処理のため1974年にフランスに渡ったとき[1]に儀仗兵によって生きている国王への礼をもって迎えられ、その後エジプト考古学博物館に凱旋する様子が映し出されていました。これはラムセス2世の威光が現代にまで続いていることを示すエピソードですが、このときラムセス2世にはミイラの顔写真が貼られたパスポートが支給され、その職業欄には「(故)王」と書かれていたそうです。

通常展示は以上で終わり、その後にはアブ・シンベル神殿と王妃ネフェルタリの墓をネフェルタリが案内してくれるという没入型VR体験コーナーがありましたが、これも高額の別料金がかかるのでスルー。ショップで図録3種のうちお手頃価格&お手頃ボリュームのものを買い求めてから、エントランスのカフェで「ラムセス大王カレー」をいただきました。ラムセス2世をはじめ新王国の王たちはこうしたピラミッドを造営してはいないと知りながら……。

通常展示は以上で終わり、その後にはアブ・シンベル神殿と王妃ネフェルタリの墓をネフェルタリが案内してくれるという没入型VR体験コーナーがありましたが、これも高額の別料金がかかるのでスルー。ショップで図録3種のうちお手頃価格&お手頃ボリュームのものを買い求めてから、エントランスのカフェで「ラムセス大王カレー」をいただきました。ラムセス2世をはじめ新王国の王たちはこうしたピラミッドを造営してはいないと知りながら……。

昨日見た「ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト」と比較するとアカデミックよりエンタメの方に寄った演出が施された展覧会でしたが、それでも展示されている遺物の貴重さとそれぞれに付された解説の説得力は議論の余地のないものですし、アブ・シンベル神殿の模型やカデシュの戦いのプロジェクション・マッピングも面白いものだったので、チケット代の高さは自分としては許容範囲内です。ただ、これだけの道具立てを用意するなら展示構成(ストーリー)を最初に提示してくれた方が親切だったと思いますし、出品目録が見当たらなかったのも減点ポイント。さらに言えば、ラムセス2世の治世をより長い歴史的文脈の中に置く深みのある解説がほしかったようにも思います。たとえばカデシュの戦いについてであれば、第18王朝のとりわけトトメス3世(在位BC1479-BC1425)時代の中東支配がエジプトにもたらした繁栄がアクエンアテン王によるアマルナ革命の混乱によって毀損したため、その後に興った第19王朝のセティ1世とその息子であるラムセス2世が失地を回復しようとして行った対外膨張政策の延長線上にヒッタイトとの衝突があることなど。実のところ、本稿は会場で見聞きしたことだけでなく自分の予備知識・図録の解説・帰宅してから調べたことを組み合わせたものになっており、会場の展示はいくつもの貴重な遺物と新知見とを提示してくれてはいたものの、知的好奇心という観点からは踏み込みが今一歩浅い印象を拭えなかったというのが、私の偽らざる感想です。

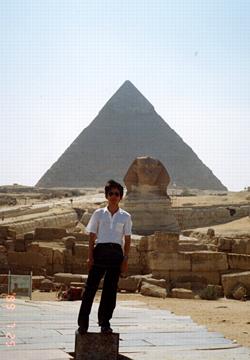

なお、高値だとはいってもVR体験を逃したのは残念に思っているのですが、これはいつの日かエジプトに渡航して実物の神殿を見ることで取り返したいと思っています。1989年に出張でカイロを訪問したときのオフにかろうじてギザのピラミッドだけは見学しているのですが、上述のアブ・シンベル神殿や上エジプトのカルナック神殿、ルクソール神殿、ハトシェプスト女王葬祭殿などなど、この目で見たい遺跡は枚挙にいとまがありません。優雅にナイル川クルーズでこれらを訪れることができたなら最高ですが、そのためにはまず宝くじを当てなければ……。

なお、高値だとはいってもVR体験を逃したのは残念に思っているのですが、これはいつの日かエジプトに渡航して実物の神殿を見ることで取り返したいと思っています。1989年に出張でカイロを訪問したときのオフにかろうじてギザのピラミッドだけは見学しているのですが、上述のアブ・シンベル神殿や上エジプトのカルナック神殿、ルクソール神殿、ハトシェプスト女王葬祭殿などなど、この目で見たい遺跡は枚挙にいとまがありません。優雅にナイル川クルーズでこれらを訪れることができたなら最高ですが、そのためにはまず宝くじを当てなければ……。

ともあれ、古代エジプト最大の王の来臨に対し我が国が示せる最大の儀礼として、より多くの観客がこの展覧会に足を運びラムセス2世と対面することを願わずにはいられません。

脚注

- ^図録執筆者であるエジプトの考古学者ザヒ・ハワスは、フランス側の動機について次のように異なる見解を表明しています。

フランス人は、王の訪問の理由は、カビやバクテリアの繁殖による腐敗からミイラを守るためだと主張した

しかし実際はラムセス2世が「出エジプト」のファラオであるという証拠を求めてミイラを調べようとしたことが、本当のきっかけだったと私は思う!