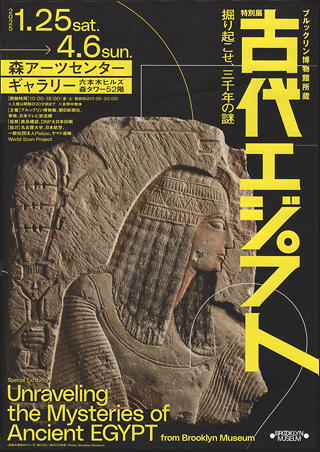

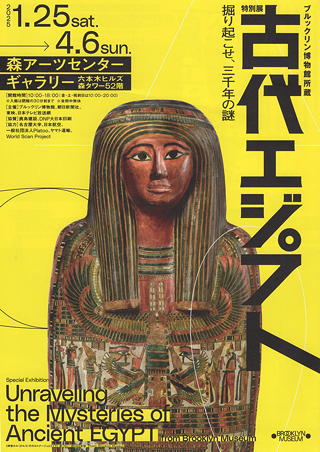

ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト

2025/03/12

森アーツセンターギャラリー(六本木)で「ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト」。古代エジプトを題材にした展覧会はこれまでにもいくつか見ていますが、この展覧会は、タイトルの通りニューヨークにあるBrooklyn Museumの所蔵品約150点を通じて、先王朝時代からプトレマイオス朝時代まで3000年というタイムスケールで古代エジプトの人々の暮らしや王権のありさま、死生観などを概観しようとするものです。フライヤーに記された惹句は次のとおりです。

ブルックリン博物館が誇る古代エジプトコレクションから、選りすぐりの名品群が東京・六本木に集結。彫刻、棺、宝飾品、土器、パピルス、そして人間やネコのミイラなど約150点の遺物を通じて、私たちの想像を超える高度な文化を創出した人々の営みをひも解きます。

謎に満ちた三千年をともに旅する案内人は、いま注目を集める気鋭のエジプト考古学者、河江肖剰。人々はどんな暮らしを営み、何を食べ、何を畏れていたのか。彼らはどんな言語を話し、何を書き残したのか。ピラミッドはなぜ、どのようにして造られたのか。ミイラに託されたメッセージは。そして死後の世界とは。これまでのエジプト展で見過ごされてきた「知っているようで知らない事実」から最新技術を使ったピラミッドの研究成果まで、映像や音声も交えて紹介します。

三千年の謎を掘り起こし、知への探求心を呼び覚ます空間。六本木に広がる古代エジプトの世界へ、ようこそ。

展示は三つの「ステージ」に分けられ、それぞれのテーマに応じた遺物が展示されるほか、ところどころにトリビアを記したパネルが掲示されると共に映像コーナーが設けられ、古代エジプト史に関する予備知識の多寡を問わず興味深く順路を歩ける構成になっていました。展示物はすべて撮影可(ただし静止画のみ)とされていたので、以下、撮影した写真と会場内に掲示されていた解説や図録内の説明を織り交ぜて、この展覧会の様子を記録にとどめます。

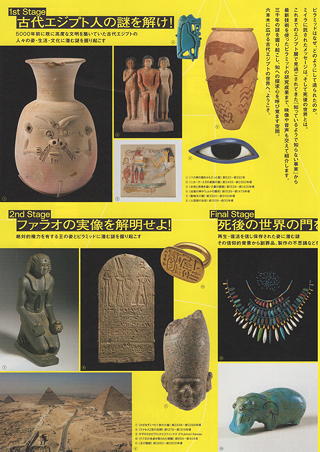

1st Stage 古代エジプト人の謎を解け!

このステージでは、現在から遡ること5000年以上前から高度な文明があったことを物語る資料をはじめ、古代エジプト人の日常生活が垣間見える作品の数々を展観する。当時の住居環境、食生活、仕事事情、身だしなみ、出産や子育てなどにも着目し、現代の生活へもつながる身近な謎を掘り起こす。

会場に入って最初の方でいきなり目を引くのは、高貴な人物であること以外、名前も属性もわかっていない男性の姿を描くこの美しい《貴族の男性のレリーフ》(新王国時代)です。今から3000年前の人物表現が生き生きとして現代的にすら見えることに驚きますが、そこにはアマルナ様式の名残があるのだそうです。

《書記アメンヘテプ(ネブイリの息子)》(新王国時代)と《ニカーラーとその家族の像》(古王国時代)。「書記」というのは神官や官僚など文字を操る役職の総称であり、ニカーラーの肩書きも「穀物倉の書記の監督官」でアメンヘテプより1000年以上昔の人物ですが、古代エジプトではいつの時代も知的労働者の地位が高かったことが窺えます。もっとも、出土した骨の分析を通じて彼らは腰痛や肩こりに悩まされていたらしいことがわかっていますから、書記というのも決して楽な仕事ではなかったようです。

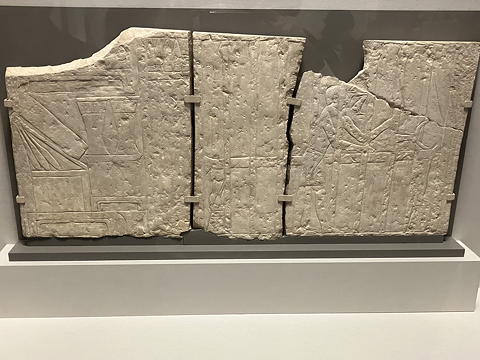

《王宮の調理場のレリーフ》(新王国時代)には、重そうなワイン壺を運ぶ二人の男をはじめ調理場で働く人々の様子が生き生きと描かれていて、アマルナ様式の自然主義的な特徴をよく示しています。ところでワイン壺の中に入っているのは何ワインなのか?古代エジプトでは基本的に赤ワインが飲まれていましたが、ツタンカーメン王墓のアンフォラには白ワインの痕跡があり、ワイン壺には生産年・産地・種類・醸造者の名前が記されていて、そこから王の好みやワインの当たり年が推測できるようです。また、上流階級がワインを嗜んだのに対し庶民の飲み物はビールで、エンマー小麦の麦芽を使って麦汁を作り酵母を加えて発酵させたそのビールはどろどろとした栄養価の高いスープのようなものですが、第20王朝の時代に書かれた『パピルス・ランシング』(書記官になることの勧め)の中にはビールに溺れることを戒める一節があるそうです。

《被葬者の寝台を整える召使のレリーフ》(古王国時代)の表現も面白い。召使の上半身は柱の後ろ、下半身は柱の前に描く挑戦的な構図

になっていて、ルネ・マグリットの《白紙委任状》を連想してしまいました。なお古代エジプトの人物画というと顔は横向きだが目は正面を向き、上半身は正面なのに下半身は横向きという多視点の描き方を思い浮かべますが、これは視覚的な正確さよりも特徴的な要素のわかりやすさを重視する手法とのことです。

中央の白い《ベス神の顔をかたどった壺》(末期王朝時代)は、家族を見守り邪悪なものを遠ざけるベスの睨むような顔がユーモラス。末期王朝時代のエジプト人の平均寿命は29〜33歳で、女性は10代前半で結婚し早くに命懸けの出産を体験するため男性よりも平均寿命が短かったとされています。

2nd Stage ファラオの実像を解明せよ!

2nd Stageでは、クフ王やラムセス2世など、先王朝時代からプトレマイオス朝時代まで3000年の王朝史を通じて活躍した12人の王にまつわる作品を紹介し、王の姿と王朝の変遷をたどる。また最新研究を元に、巨大ピラミッドの建築方法や建てられた当初の姿を解き明かす。

古代エジプトの王の名前は神々の名前と結びついており、そこに現れる神はその時代の特徴を反映しています。古王国時代のクフ(クヌムクイエフウィ)王の名はナイル川の氾濫を司るクヌム神に、戦乱の第1中間期のメンチュヘテプ王の名は勇武の神メンチュに、新王国時代のトトメス王は知恵と王権の記録の神トトに、アメンヘテプ王はルクソールの地方神アメン(後に太陽神ラーと結びついてアメン・ラー)に、宗教改革者アクエンアテン王はアテン神に、アテン信仰が棄てられた後のラムセス王はラー神に、そしてアマルナ改革の混乱から国家を復興させたセティ王は混沌の神セトに。神を讃え、自らも神として地上にマアト(秩序、正義、真理)をもたらすことが、王の仕事です。

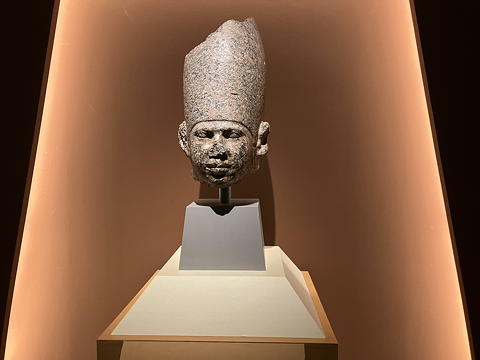

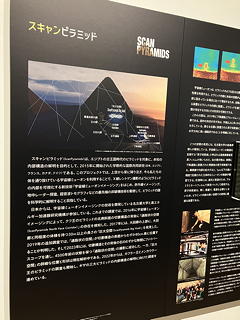

この花崗岩製の立派な《王の頭部》(古王国時代)は、ギザの大ピラミッドで有名なクフ王のものである可能性が指摘されています。この頭像の近くには宇宙線ミューオンイメージング等の非破壊技術を用いたスキャンピラミッドによって2016年と2017年にクフ王のピラミッドの内部にそれまで知られていなかった空間が発見され、さらに現在はカフラー王とメンカウラー王のピラミッドでも同様の調査が行われていることが紹介されていました。

この花崗岩製の立派な《王の頭部》(古王国時代)は、ギザの大ピラミッドで有名なクフ王のものである可能性が指摘されています。この頭像の近くには宇宙線ミューオンイメージング等の非破壊技術を用いたスキャンピラミッドによって2016年と2017年にクフ王のピラミッドの内部にそれまで知られていなかった空間が発見され、さらに現在はカフラー王とメンカウラー王のピラミッドでも同様の調査が行われていることが紹介されていました。

また、三大ピラミッドの近くではその造営に関わった人々が住んだ都市の遺構が見つかっていますが、その発掘調査を通じて労働者たちには4日に一度パン(1個9,500kcal!)が配給されると共に魚や肉、ビールもふるまわれていたことがわかったそうです。なお、新王国時代には王墓はピラミッドではなく王家の谷に作られるようになりましたが、給与として支払われる穀物の遅配に耐えかねた職人たちがラムセス3世の治世下で職場を放棄したことが記録されており、このことが「世界最初のストライキ」として紹介されていました。

こちらは《新王国時代の神殿の復元模型》。オベリスクの間に供物を捧げるセティ1世の像が飾られていますが、セティ1世は有名なラムセス2世の父ですから、これはエジプト全土に多くの神殿を造営したラムセス2世の時代の様式を再現したものと言うこともできそうです。

《ひざまずくペピ1世の小像》(古王国時代)はこのスタイルの像としては最古のもので、エジプト学の教科書では必ずと言っていいほどよく登場するのだそうですが、実物は予想外に小さなもの(高さ15.2cm)でした。しかしその眼力は強烈で、硬砂岩のつるっとした肌合いと相俟って独特の存在感を発揮しています。両手にしているのはワインやミルクを入れる儀式用の小さな壺、額の穴はウラエウス(コブラ)が差し込まれていた跡ですが、王がひざまずく相手は神だけなので、この像は神殿の神像の前に置かれたものだろうと考えられています。

黒くて小さい、という点が共通するこちらの《ホルス神を抱くイシス女神像》(末期王朝時代)に見られる授乳のモチーフは、後にキリスト教における幼子イエスに授乳する聖母マリアの図像表現の源となったと言われています。この像と同じケースにはオシリス神やムト神、ホルスの象徴であるハヤブサの像が納められており、近くの解説パネルにはエジプト人は森羅万象に神を見出してその数は1,500柱にも及んだと記されていました。

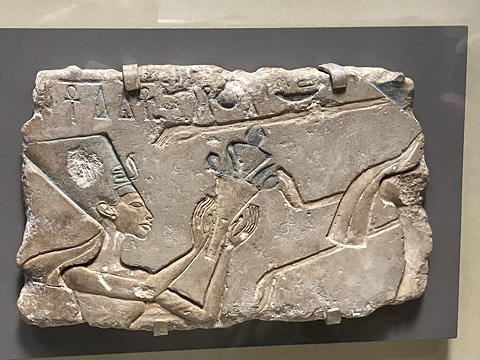

《ネフェレトイティ王妃のレリーフ》(新王国時代)に描かれるのは、テーベのアメン・ラー神官勢力を制し王権と宗教を一本化するために唯一神アテンを主神に据え首都をアケトアテンに遷した宗教改革者アクエンアテン王(改名前はアメンホテプ4世。第18王朝)の妻であるネフェレトイティ。自分にとっては「アクエンアテン」より「イクナートン」、「ネフェレトイティ」より「ネフェルティティ」という名前の方がそれぞれしっくりきますが、ほっそりした首と腕やきりっとした顔立ちからは「古代エジプト三大美女の一人」と言われるだけある気品が感じられます。しかし、彼女の名前はある年を境に歴史の表舞台から姿を消し、アクエンアテン王のアマルナ革命もその死をもって終焉を迎えます。

そしてこれはラムセス2世(第19王朝)がヌビアに建立したアメン神殿の石碑。アクエンアテン王が否定しようとして果たせなかったアメン・ラー神とその妻のムト女神が、ラムセス2世に王権の象徴を授ける場面が描かれています。このラムセス2世の事蹟については明日、豊洲で開催されている「ラムセス大王展」で学ぶことになっています。

Final Stage 死後の世界の門をたたけ!

最後のステージでは、人や動物のミイラをはじめ、美しい副葬品の数々や葬儀のための道具、神々の姿をあらわしたレリーフなど、葬送儀礼に関する作品を紹介。ミイラはなぜ、どのように作られたのか?など、古代エジプト人の死生観にせまる。

エジプト人は死後の再生を信じており、そのために肉体を保存し副葬品を奮発することに力を入れたことはよく知られています。せっかく築き上げた富を墓の中に持っていかれるのは現代の目線ではいかにももったいないことのように思いますが、そこで節約を考えると自分が死んだときにも同じことが起きるわけで、それは当時のエジプト人にとっては耐え難いことだったのでしょう。

ここではカーネリアン、アメジストといった宝玉やファイアンス、金を用いた装身具がいくつか紹介されていましたが、古代エジプトを象徴する金は現在のエジプト南部からスーダンにかけての地域で豊富に産出し、輸出もされていたのだそう。また、初期には実物が副葬されることもあったという船の形を見ると、ナイル川を上流に遡行するときは風の力を借り、下流へは櫂を漕いで進んでいたことがわかります。そして死者の望みは太陽神ラーの旅に同行し、太陽の船に乗って昼は天空を、夜は冥界を航行することです。

ミイラ職人のもとに弟子入りした新米が師匠の指導を受けながらミイラ作りに精を出すという楽しいアニメーションがありましたが、私もミイラの作り方は2021年の「古代エジプト展―美しき棺のメッセージ―」で、死者の書については2012年の「大英博物館 古代エジプト展」でそれぞれ学習済みですから、ミイラ職人になれるかもしれません。またプトレマイオス朝時代の《ミイラの覆い布》(現存する下部だけ)も展示されていましたが、そこに描かれた人物像(オシリス神の下半身の左右に女神と死者が2組)は典型的なギリシャ・エジプト風の装いながら、強い描線と白黒基調の色使いに19世紀イギリスのオーブリー・ビアズリー(たとえば「孔雀のスカート(『サロメ』挿絵)」)を連想しました。

ミイラ作りに際し腐敗防止のため脳や内臓を取り出すという技法は古王国時代のイノベーションだったそう。取り出された内臓のうち主要なものはそれぞれ所定の「カノプス壺」に納められることになっており、ここに展示されているものは左からジャッカル=胃、ハヤブサ=腸、人間=肝臓、ヒヒ=肺です。しかし、脳や心臓はどうなってしまうのか?

そして最後には、見事な意匠を見ることができる木棺やカルトナージュ(亜麻布やパピルスを漆喰で固めてミイラを納めるもの)が並べられていていずれも見応えがありました。上の写真の《〈家の女主人〉ウェトワハセトの棺と内部のカルトナージュ》(新王国時代)は被葬者(女性)の生前の姿をそのままに伝えていますが、古代エジプトでは女性は死後にいったん男性にならないと来世で再生できない(仏教風に言えば変成男子へんじょうなんし?)と考えられていたために肌の色を赤く塗るなど男性の姿で描かれることが多いので、これは珍しい例なのだそうです。また、この棺はウェトワハセトの死から200年ほど後に別の女性に再利用されており、当時はこうしたことはよくあること

だったということです。

これらの棺が置かれた場所では、古代エジプト語の現存最古の葬送文書である『ピラミッド・テキスト』(BC2155年頃のペピ2世ピラミッドのテキスト)を読み上げる独特のイントネーションとゆったりとした長母音が特徴的な声が流れて厳かな雰囲気が漂っていました。

これらの棺が置かれた場所では、古代エジプト語の現存最古の葬送文書である『ピラミッド・テキスト』(BC2155年頃のペピ2世ピラミッドのテキスト)を読み上げる独特のイントネーションとゆったりとした長母音が特徴的な声が流れて厳かな雰囲気が漂っていました。

汝には汝の水があり、汝には汝の氾濫がある。

神より来る流れ、オシリスより来る腐敗。

我、汝の両腕を洗い、汝の両耳を浄める。

我は、彼のバーのためにこの制御する力を発揮させる。

汝自身を洗え、さすれば汝のカーは自身を洗う。

汝のカーは座し、汝と共にパンを食す。

多少駆け足になってしまって約1時間20分、会場内がそれなりに混んでいたのでじっくり観察することができなかったところもありましたが、それでも充実した古代エジプト体験でした。特にピラミッド造営に従事した労働者たちの食生活の話は面白く、またここでは紹介できませんでしたが女性たちの化粧や出産にまつわる不安と希望なども紹介されていて、5000年前のエジプト人たちがぐっと身近な存在に感じられました。一方、3000年にも及ぶ歴史を包括的に扱うために古王国から中王国・新王国を経てプトレマイオス朝までが時系列抜きの同列に扱われていた感がありましたが、この長大な歴史の中で時の移り変わりと共に変化した部分と変化しなかった部分とを分けて説明してほしかったようにも思います。

ともあれ、見終わってみれば手際よい整理と的確な解説が理解を助け、ところどころのトリビアも興味深く、満足度の高い展覧会でした。

|

|

|

|