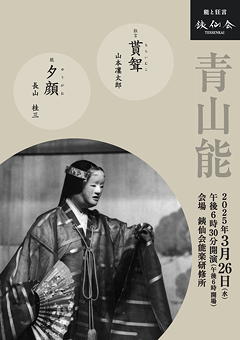

貰聟 / 夕顔

2025/03/26

銕仙会能楽研修所(南青山)でのこの日の青山能は、狂言「貰聟」と能「夕顔」の組み合わせです。

銕仙会能楽研修所(南青山)でのこの日の青山能は、狂言「貰聟」と能「夕顔」の組み合わせです。

貰聟

酔った夫に家を追い出された妻は実家の父のもとに逃げ帰り、翌朝、酔いがさめた聟が妻を迎えに行くと舅は塩対応。ところが夫が我が子のことを口にした途端に妻は夫の元へ帰りたくなり、これを止めようとする父を夫と共に倒して夫婦一緒に帰っていくという楽しい話。2018年に和泉流で観ていますが、今回は大蔵流です。

前回は舅と妻とが出し置きでしたが、今回は舅(山本則重師)が一人で出てきて笛座前に着座したところで、段替わりの上に派手な山路文の上衣の前をだらしなく合わせ、したたかに酔った態の聟(山本凛太郎師)が登場。橋掛リから転げ落ちはしまいかと心配になるほどぐらぐらと揺れながらぶつぶつ言いつつ舞台に出てきて、家で飲み直そうと妻に声を掛けると揚幕から芥子色の小袖に美男葛の妻(山本則秀師)が現れます。夫の酔態に呆れた妻が早く休むようにと言ったことが癇に障った聟は、暇をやるからとっとと出て行けと妻を打擲。このあたり、若い凛太郎師が山本東次郎家独特のイントネーションで酔っ払いつつ怒ってみせる(一瞬絶句があったようですが則秀師が巧みにフォロー)のがなんともおかしくなってしまいます。かくして気の毒な妻が後見座に逃れると聟は小謡[1]を謡いながら下がっていき、残された妻は舞台上に戻ると「今日と言う今日は」と心を決めて、脇正から揚幕に向かって金法師(我が子)に呼びかけてから短い道行で実家に戻りました。

帰ってきた娘を迎えた舅は最初はうれしそうでしたが、娘がいきなり泣き出すのを見るとそれだけで察して「またか」と呆れた様子。その絶妙の間合いと口調とに見所には笑いが広がります。娘が語るいきさつに憤りの表情を見せながらもここは堪忍するようにと説得する舅でしたが、帰るくらいなら淵川に身を投げるとまで言われた舅は繰り返し念押しをした上で、娘を奥へ下がらせます。

場面変わって再び登場した聟は裃を着用してきちんとした身なりになっているものの、明らかに意気消沈した様子。酒に飲まれて妻を追い出したことをひとしきり後悔してから、敷居の高さに怯みつつ舅に声を掛けました。ひたすら低姿勢で「今日は良い天気で」と切り出す聟に、すました顔で「うららかなことでおりゃる」と返す舅の言葉の端々に棘。続いて聟が「今日よりはふっつりと酒をやめました」と言えば舅は「ほお〜」とにべもなし。酒をやめるのはそなたの勝手だと突き放された聟が意を決しておごう(妻や娘を指す語)に会わせてほしいと頼んでも、戻ってきていないととぼけられてしまいます。ところが金法師が母恋しさに泣くのだと聟が訴えると、舅と背中合わせの位置から一ノ松へそっと移動していた妻が思わず「おお、そうであろうとも」と声を出したために舅は大慌て。ここから舞台上は徐々にカオスになっていき、酒はやめた・金法師が泣く・おごうを返してほしいの三点セットで懇願する聟が舅の右袖を引けば、戻ってきた妻は反対側から左袖を引いて舅は両方から引っ張られる形になり、とうとう袖を払った拍子に聟と妻とが顔を合わせることになりました。

帰るくらいなら淵川に身を投げると言っていたくせに金法師の名前を出されたとたん心変わりした娘に怒り心頭の舅がこれを打擲すると、今度は聟がむっとした表情を見せて舅にくってかかり、ヒートアップした二人の男はそれぞれ腕まくりしてがっぷりと組み合います。おろおろとしている妻は、夫から舅の足を取れと言われて足を取ると父に叱られ、父から聟の足を取れと言われてそのようにすると夫から叱られる板挟みになりましたが、ついに夫婦二人がかりで舅を投げ飛ばし、妻の方が「こちへござれ」と先に立ち夫が「心得た心得た」と後を追って、その後を舅が「やるまいぞ」と追いかけました。

妻を取り戻しに来た聟ではなく逃れてきたはずの妻の方が聟を引っ張るように先に立って逃れていくのが微笑ましく、気が利いています。また、前回観たときの終曲では舞台上に残された舅が揚幕を見やりながら「来年から祭りには呼ばぬぞよ」と呼び掛けて留となりましたが、今回のように舅が二人を追い込む演出がもたらす疾走感もいいものです。配役上は聟がシテながら、凛太郎師の従叔父である則秀・則重両師が故・則俊師とは一味も二味も違う芸風で作った盤石の舞台を、心から楽しみました。

夕顔

この曲は2022年に銕仙会の定期公演(@国立能楽堂)の中で観ており、そのときのシテは浅井文義師で小書《山ノ端之出》《法味之伝》付きでしたが、今回は長山桂三師による小書なしでの上演です。このため作リ物はなく、杉信太朗師の澄んだ笛に乗って登場したワキ/旅僧(御厨誠吾師)が舞台に進むと、まずワキツレ/従僧二人を橋掛リに控えさせて豊後の国から男山参詣のために都に上って名所旧跡を見てきたところだと名乗り、ついでワキがたづね見る都に近き名所は

と謡い始めたところからワキツレ二人と共に舞台上に展開して雲の林の夕日影

から三人での謡になりました。こうして五条あたりに着いたワキは東屋から歌を吟ずる女の声が聞こえることを不思議に思い、その声の主を待って尋ねてみようと語って脇座に着座します。

極めて大きな間をとった大小の鼓としみわたる笛によるアシライの内におまーくの声が聞こえ、揚幕が上がって姿を現した前シテ/里女の出立は紅入唐織を着流しにして面は増女(甫閑作)。控えめな色調の紅白段替わりの上に松や草花が緻密に散りばめられ、その中に埋もれるように東屋が描かれた唐織が見事です[2]。一ノ松に立ったシテの謡い出しは山の端の心も知らで行く月は うはの空にて影や絶えなん

。この歌は源氏が夕顔上を何某院に連れ出したときに夕顔上が不安を覚えつつ詠んだもの[3]ですが、長山桂三師ならではの奥深いところから発せられる声でしみじみとした抑揚を伴って謡われるこの和歌だけでぐっと引き込まれてしまいます。

ひとしきりの謡に続いてワキとの問答になり、この場所が『源氏物語』の「何某の院」でもあり源融の河原院でもあると明かされてから、ワキの求めに応じてシテは正中に進み下居すると地謡と共にクリ・サシで『源氏物語』「夕顔巻」に言及します。さらに、そのままクセの詞章の中でこの何某の院での夕顔上の死を再現すると、脇正からワキを見て花は再び咲かめやと、夢に来りて申すとて

と告げて常座に移り、玄妙な所作を示しつつも自分の正体を明示することなくかき消すやうに失せにけり

と静かに中入しました。

源氏と夕顔上の馴れ初めから夕顔上の死までを語るアイ語り(山本則孝師)があって、待謡から一声。再び登場したシテの出立は白地に桐枝文様などを控えめに置いたすこぶる美しい長絹[2]と浅葱色の大口で、その清楚極まりない姿は夕顔上のイメージそのものです。前シテの沈み込むような声とは対照的に高めの音域で謡われた一セイの中でも、とりわけあらはす今の夢人の

の高さと伸びやかさに聴き惚れていると、続くワキとの対話の中に「夕顔巻」に描かれる荒涼とした秋の何某の院の佇まいが描写され、そしてその最後にシテが謡う心の水は濁江に、ひかれてかゝる身となれども

に短く印象的な笛が絡みつき、ぐっとテンポを落とした地謡が来ん世も深き、契絶えすな契絶えすな

と謡う源氏の誓いの言葉を聞いてから序之舞となりました。

ごくゆっくりと舞台を巡る姿から始まった舞は、段を重ねるにつれて繰り出される所作の一つ一つに光が宿り、やがて現れる右袖を被いた立ち姿からは、夕顔上という女性の儚さだけではない生き様すら感じられます。前回の演出では《法味之伝》によりイロエが入り序之舞はなくなっていたので、この曲での序之舞を観るのは初めてなのですが、はたして長山桂三師はこの舞にどのような心をこめたのか……。徐々に力を増して踏まれる足拍子や翻される袖が序之舞に入る前の暗い空気を彼方へ押しやった末に、源氏の誓いの言葉と僧の弔いとを受け止めたシテはワキに向かってゑみの眉

を開くと、地謡による夜明けの情景描写の中、常座で左袖を翻して雲のまぎれに失せにけり

と静かに留拍子を踏みました。

この最後の場面も前回は脇留で、こうしてみると前回の演出とは随所に大きな違いがあって興味深かったのですが、そうした演劇的要素に関わりなく、今日の舞台上に間違いなく存在した夕顔上その人の姿に心を動かされると共に、物語世界の中で千年以上も生きてきた女性の姿を1時間半という限られた時間の中で再現することのとてつもない重みを実感しました。ほぼ満員の見所も最初から最後まで集中力を切らさず、演者と共に夢幻の世界を作ることに貢献できていたのではないでしょうか。

なお余談ながら、この日の舞台上には地謡の鵜澤久師と鵜澤光師(つまり六人中二人)、小鼓の大山容子師、それに杉信太朗師の背後に着座していた後見を含めて四人の女性が参加していました。女性能楽師による上演であることを前面に出す舞台以外でこれだけ男女混成になった舞台を観たのはこれが初めてかもしれませんが、すでにシテが女性の中の女性(?)である夕顔上ですし、谷本健吾師率いる地謡が曲趣に合わせてのことなのか高い音域に終始していたこともあって、そうしたことを意識することはありませんでした。

青山能恒例の終演後の小講座は、今日は安藤貴康師が講師。解説のポイントを箇条書き(順不同)にすると次のようでした。

- 「夕顔」は能らしい能ではあるが、ストーリーがあるようでなく、わかりやすい能ではない。銕之丞家では「夕顔」を大切にしているが、同じ夕顔上が主人公となる能としては「半蔀」の方がポピュラーであろう。

- 「夕顔」と「半蔀」の違いは、一曲の核になっている和歌の違いに由来する。「夕顔」の

山の端の……

は源氏が夕顔上を連れ出すときの夕顔上の不安とはかなさを歌っているが、「半蔀」は源氏と夕顔上の出会いの場面から歌をとっており、初々しい恋愛物語になっている。 - 夕顔上には今も昔もファンが多く、作者は夕顔上を救済してあげたいという気持ちからこの曲を作ったのではないか。

- 銕仙会では今年この後「半蔀」「融」「玉鬘」と本曲に関わりのある曲の上演が続く。お時間あれば『源氏物語』を読んで、これらの曲をご覧になってください。

この日、自宅から青山への行き帰りの途中で渋谷マークシティの道玄坂側出口近くの桜(通称「道玄桜」)の前を通ると、まだ三分咲きくらいながら今年も例年通りの見事な花がいくつも開いていました。年年歳歳花相似、歳歳年年人不同。

前回「夕顔」を観たときのワキは殿田謙吉師だったのですが、師は膵癌のために今月16日に亡くなってしまいました。舞台上では大人たいじんの風格を漂わせていた師も年齢で言えば私と同学年なので、まだこれからいくらでもその姿に接する機会があると思っていたのですが、早すぎるその死が残念でなりません。謹んでご冥福をお祈りします。

配役

| 狂言大蔵流 | 貰聟 | シテ/聟 | : | 山本凛太郎 |

| アド/妻 | : | 山本則秀 | ||

| アド/舅 | : | 山本則重 | ||

| 能観世流 | 夕顔 | 前シテ/里女 | : | 長山桂三 |

| 後シテ/夕顔上 | ||||

| ワキ/旅僧 | : | 御厨誠吾 | ||

| ワキツレ/従僧 | : | 野口能弘 | ||

| ワキツレ/従僧 | : | 野口琢弘 | ||

| アイ/所ノ者 | : | 山本則孝 | ||

| 笛 | : | 杉信太朗 | ||

| 小鼓 | : | 大山容子 | ||

| 大鼓 | : | 柿原孝則 | ||

| 主後見 | : | 清水寛二 | ||

| 地頭 | : | 谷本健吾 |