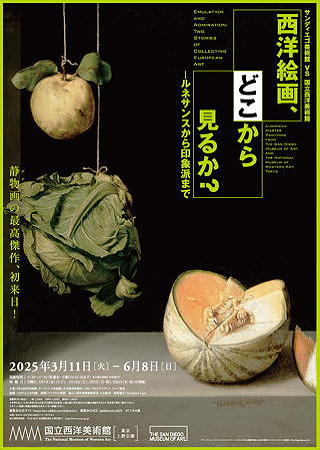

西洋絵画、どこから見るか?―ルネサンスから印象派まで

2025/04/22

国立西洋美術館(上野)で「西洋絵画、どこから見るか?―ルネサンスから印象派まで サンディエゴ美術館 vs 国立西洋美術館」を見てきました。本展覧会の公式サイトにおける紹介文は次のとおりです。

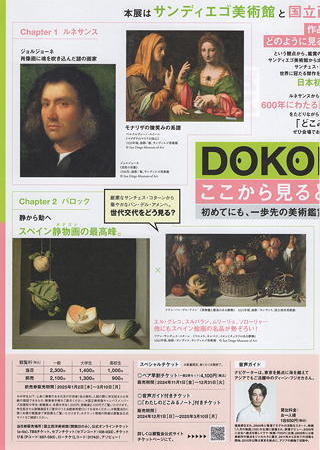

本展はサンディエゴ美術館と国立西洋美術館の所蔵品計88点を組み合わせ、作品をどのように見ると楽しめるかという観点から、鑑賞のヒントをご提案します。サンディエゴ美術館から出品されるジョルジョーネやサンチェス・コターンなど、世界に冠たる傑作を含む49点はいずれも日本初公開。ルネサンスから19世紀末までの600年にわたる西洋美術の歴史をたどりながら、ひとりひとりの 「どこみる」を、ぜひ会場でお探しください。

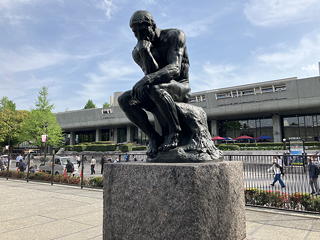

この日の上野は半袖でも気持ちよく歩ける日和で、本館前のブロンズ像たちも春から初夏に移り変わる時期の穏やかな日差しを浴びています。

|

|

|

|

紹介文に西洋美術の歴史をたどりながら

とあるように展示は時系列に沿って大きく四つに区分されており、サンディエゴ美術館SDMAと国立西洋美術館NMWAの作品が主題によっては並置されて、とても鑑賞しやすい構成になっていました。

ルネサンス

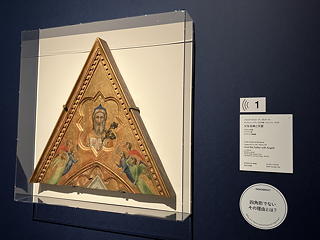

展示の冒頭に置かれた三角形は、イタリア・ルネサンスの最初期の画家ジョット《父なる神と天使》SDMA(1328-35年頃)で、フィレンツェの聖堂の祭壇画の上端部だったものが、15世紀末の改修に際しそれまでのゴシック的な尖塔を備えたフォーマットが時代遅れと見なされたために切り離されたものだそうです。さらに「マグダラのマリア」や「聖母子」といったキリスト教の伝統的なモチーフに基づく作品が並んだ後に、神聖ローマ皇帝軍によるローマ劫掠(1527年)によってローマが荒廃した後にルネサンス美術の中心地となったヴェネツィアを代表する画家であるジョルジョーネ、ティツィアーノ、ティントレットの作品が並びます。

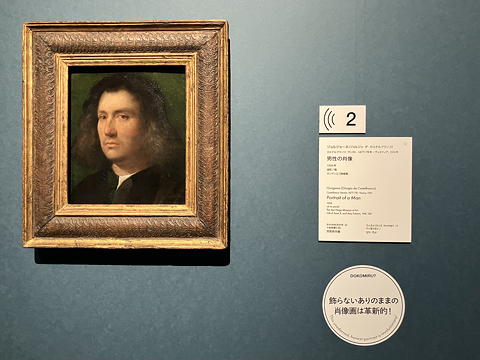

「ヴェネツィアにおける盛期ルネサンス様式の創始者」とされるジョルジョーネの《男性の肖像》SDMA(1506年)は、ルネサンス肖像画の傑作の一つ。この絵の右下には円形パネルに「DOKOMIRU? 飾らないありのままの肖像画は革新的!」と注釈がついていますが、このようにここぞという絵に「DOKOMIRU? 」の一言が付されているのがこの展覧会の面白いところです。

こちらはティツィアーノ晩年の作品である《洗礼者ヨハネの首を持つサロメ》NMWA(1560-70年頃)で、ある程度工房が描いたものにティツィアーノ本人が筆を入れて仕上げをしたと考えられているそうです。たとえばサロメの右腕やその左の女性(母ヘロディア)の首は当初布で覆われていたものが変更されており、これだけ大胆な描き直しは工房の助手では行い得ないということです。

展示はさらに「北方ルネサンス」の紹介に移りましたが、ネーデルラント絵画の細部描写や写実性をよく示す例としてアントウェルペンの画家ヨース・ファン・クレーフェの《三連祭壇画:キリスト磔刑》NMWA(1525年頃)が目を引きました。ここには肖像・静物・風景の三要素が見事に一体化されており、そのすばらしい出来栄えには両翼に描かれた寄進者の男女も満足したに違いありません。

バロック

16世紀末から17世紀初頭にかけてヨーロッパ各地で発展した静物画の系譜のうち、スペインで食べ物や食卓に関連するモチーフを主題として発展した「ボデゴン」。その現存する最初のものとして展示されていたのがトレドの画家フアン・サンチェス・コターンの《マルメロ、キャベツ、メロンとキュウリのある静物》SDMA(1602年頃)です。そしてこの絵に付された「DOKOMIRU? 」の一言は「ボデゴンの最高傑作!」であり、そのとおりに簡素な画面構成の中に高い精神性を感じさせる作品でした。

サンチェス・コターンの次の世代の静物画家であるフアン・バン・デル・アメンの《果物籠と猟鳥のある静物》NMWA(1621年頃)は画面をびっしりと埋める食材の数々がコターンのボデゴンとは対照的ですが、ここに見られる果物の光沢の精緻さはボデゴンの魅力の最大のもの。かたやセビーリャの宗教画家フランシスコ・デ・スルバランの《神の仔羊》SDMA(1635-40年頃)は、キリストを象徴する犠牲の仔羊を描いて静謐です。

展示の全体を通してこの章はとりわけ充実しているように感じましたが、個人的にはこのエル・グレコ《悔悛する聖ペテロ》SDMA(1590-95年頃)に強いインパクトを受けました。本作は《聖ペテロの涙》という別名に示されるとおり、十二使徒のひとりペテロは逮捕されたキリストの弟子であることを三度否定したものの、後にそのことを悔いて涙を流したという逸話に基づくもので、同主題で描かれた6点のうち2番目に描かれたものと考えられています。エル・グレコは盛期ルネサンスとバロックの間に位置するマニエリスムの画家で、この強烈な明暗と劇的な表情およびポーズは異彩を放っていましたが、ペテロの目に浮かぶ涙の描写はこの日の展示作品の中でもことに胸を打つものでした。

彩色彫刻やセビーリャの「修道僧の画家」スルバランの肖像画、ムリーリョの女性聖人画を経て、カラヴァッジョの様式(劇的な明暗と徹底した写実)を模倣した17世紀前半の作品を皮切りに、舞台はスペインからイタリアへ移ります。

ダビデとゴリアテを描くこの2点はナポリのアントニオ・デ・ベリス(左)とボローニャのグエルチーノ(右)の作品ですが、17世紀初頭に好まれた暴力的な表現(ex. カラヴァッジョ)とは異なり、かたやゴリアテの首を静かに見下ろし、かたや胸に手を当てて神に感謝するといった具合に、ダヴィデの瞑想と祈りに焦点が当てられています。これは同主題・同地域でも時代によって求められる表現が変わってくる例です。

イタリアの次はフランドル。ルーベンスの《眠る二人の子ども》NMWA(1612-13年頃)に癒され、ヨルダーンスに帰属《ソドムを去るロトとその家族》NMWA(1618-20年頃)とルーベンス工房《聖家族と聖フランチェスコ、聖アンナ、幼い洗礼者ヨハネ》(1625年頃)の鮮やかな色彩に目を奪われます。

ネーデルラントの静物画と言えば「ヴァニタス(虚栄)画」であり、この会場にも砂時計や骸骨などこの世の儚さを象徴するモチーフを描く作品が置かれていましたが、華やかな花環画やテーブル上に果物を溢れさせる静物画は理屈抜きの美しさを見せてくれます。

周知の通り17世紀のオランダは市民層が台頭した社会であり、そのニーズに対応した肖像画や風俗画が描かれるようになります。本展では市民生活を活写する作品として3点が展示されていましたが、右端のヤーコブス・フレル《座る女性のいる室内》SDMA(1660年頃)に見られる左の窓からの光の中で部屋の中に佇む女性という構図は、フェルメールに影響を与えた可能性があるのだそうです。

18世紀

バロックの章の最後に置かれたロイスダールが描く森の風景とは対照的に、18世紀の冒頭に置かれたのは都市の景観でした。ことにベルナルド・ベロットが描いた《フェネツイド、リン・マルコ湾から望むモーロ岸壁》SDMA(1740年頃)の透明な空気感と堅牢無比の写実描写には息を飲みますが、これは18世紀に流行したグランド・ツアーの中心地の一つだったヴェネツィアにおいて、旅行者が帰国時に土産として持ち帰る都市景観画(ヴェドゥータ)として制作されたもののようです。一方、ローマでは市内各地に点在する古代遺跡や架空の建造物を自由に組み合わせ実際には存在しない光景を描く奇想画(カプリッチョ)が発達しており、そうした作例が3点展示されていて、自分の懐古趣味ならぬ廃墟趣味をくすぐられるような気がしました。

フライヤーにも掲載されているこの文句なしに美しい肖像画は、マリー・ガブリエル・カペ《自画像》NMWA(1783年頃)で、ここでは古典古代の参照は影を潜め、ロココ風の華やかさが横溢しています。このコーナーにはカペの半世紀ほど前に活躍したジャン=マルク・ナティエの「歴史的肖像画」と、逆にカペより7歳年下のマリー=ギユミーヌ・ブノワがフランス革命後に描いた新古典主義の肖像画も並べられており、「DOKOMIRU? 」の一言はこれら志向の異なる3点の女性肖像画に対して投げかけられた「それぞれの勝負服」でした。

19世紀

この章ではまず「劇場」から垣間見える都市の闇を描いたオノレ・ドーミエの写実主義に震撼し、ついで清純でいながらどこか官能的な雰囲気を漂わせる少女の姿を正面から見据えるウィリアム=アドルフ・ブーグロー《小川のほとりNMWAに寄託》(1875年)に盛り込まれた高度な技巧と「とげを抜く少年」という古代彫刻のモチーフに保守本流のアカデミスム絵画の伝統を見たのち、カミーユ・ピサロやドガ、ロートレックといった日本人にはおなじみの印象派・ポスト印象派の画家の作品が続きます。

左のロートレックは《うずくまる赤毛の裸婦》SDMA(1897年)、右のドガは《背中を拭く女》NMWA(1888-92年頃)。このあたりになると、長い旅の終わりといった趣きがあります。

そしてホアキン・ソローリャの作品群に見られる、スペイン写実絵画の伝統に基づきつつ戸外制作による素早いタッチの作風を通じて、この世紀の絵画思潮の広がりと多様性を見たところで展示は締めくくられました。

西洋美術史についてはずいぶん昔にある程度まとまった形で学習したことがありますが、この展覧会はその復習とアップデートとのよい機会になりました。また、上記の記事の中で「NMWA」と付記した作品をはじめ数々の国立西洋美術館所蔵品から、同館のコレクションの充実度を再認識した点も収穫です。この日は夕方から会食の予定があったために常設展示室を見るゆとりがなかったのですが、今後上野へ足を運ぶ折にはそちらの方にもアンテナを向けてみようと思います。

|

|

|

|

- ▲フライヤー外面:フアン・サンチェス・コターン《マルメロ、キャベツ、メロンとキュウリのある静物(部分)》 / マリー・ガブリエル・カペ《自画像(部分)》

- ▲フライヤー内面(Chapter 1→Chapter 4):ジョルジョーネ《男性の肖像》 / ベルナルディーノ・ルイーニ《マグダラのマリアの回心》 / フアン・サンチェス・コターン《マルメロ、キャベツ、メロンとキュウリのある静物》 / フアン・バン・デル・アメン《果物籠と猟鳥のある静物》 / ベルナルド・ベロット《フェネツイド、リン・マルコ湾から望むモーロ岸壁》 / ユベール・ロベール《マルクス・アウレリウス騎馬像、トラヤヌス記念柱、神殿の見える空想のローマ景観》 / エドガー・ドガ《背中を拭く女》 / ウィリアム=アドルフ・ブーグロー《小川のほとり》 / ホアキン・ソローリャ《ラ・グランハのマリア》