異端の奇才 ビアズリー展

2025/04/30

三菱一号館美術館(丸の内)で「異端の奇才 ビアズリー展」を見てきました。本展覧会の公式サイトにおける紹介文は次のとおりです。

25歳で世を去った画家オーブリー・ビアズリー(Aubrey Beardsley, 1872-1898)。この英国の異才は、ろうそくの光をたよりに、精緻な線描や大胆な白と黒の色面からなる、きわめて洗練された作品を描きつづけました。本展覧会は、19世紀末の欧米を騒然とさせたビアズリーの歩みをたどる、ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館(V&A)との共同企画です。出世作の〔著〕マロリー『アーサー王の死』(1893―94)や日本でもよく知られる〔著〕ワイルド『サロメ』(1894)、後期の傑作〔著〕ゴーティエ『モーパン嬢』(1898)をはじめとする、初期から晩年までの挿絵や希少な直筆の素描にくわえて、彩色されたポスターや同時代の装飾など、約220点を通じてビアズリーの芸術を展覧します。

三菱一号館美術館を訪れたのは初めてですが、これは1894年に建築され1968年に解体された三菱一号館を2009年に復元して美術館としたもので、元の建物の設計者は英国人建築家ジョサイア・コンドル。ビアズリーが生きた19世紀後半の英国で流行したクイーン・アン様式が全館に用いられているということで、外観も内装も古き良き時代の趣きがあるばかりでなく、まさに本展覧会にうってつけの美術館であると言えます。

展示の方は、おおむねビアズリーの生涯の時系列に沿って追うかたちで章立てがなされています。ビアズリーが表舞台で活躍した期間は約5年間ととても短いのですが、それでもそこに画風の変遷があることが各章の濃密な作品群によって跡づけられています。以下、図録の解説を参照しながらビアズリーの生涯を概観しつつ、展示されていた作品についてかいつまんで紹介していきます。

はじまり / 初期ビアズリー

幼い頃から音楽や絵の才能に恵まれ、読書を好んだビアズリーは、10代後半から日中は勤め人としての仕事を持ちながら夜は蝋燭の灯りを頼りに素描制作に勤しみ、画家エドワード・バーン=ジョーンズや書店主フレデリック・エヴァンズ、古美術研究家エイマー・ヴァランスといったビアズリーを評価する人々との関わりを通じて才能を開花させる機会を得るようになります。最初の章「はじめに」では、冒頭にビアズリーの横顔の写真を置き、ついでビアズリーが傾倒していた盛期ルネサンスの画家アンドレア・マンテーニャの版画や幼少期に愛好したケイト・グリーナウェイの絵本を示し、特に後者にインスパイアされたと思われる戯画的な人物像の小品を並べますが、初期の傑作《「ジークフリート」第2幕》(1892年)を見ると、その身体表現にマンテーニャの影響が見られるにしても、弱冠20歳にして早くも卓越した描写力を発揮していることがわかります。

|

|

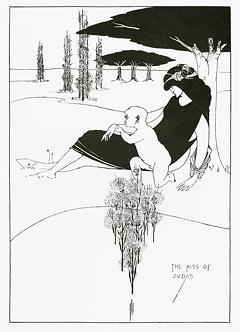

続く「初期ビアズリー」の章では、フレデリック・エヴァンズのもとで素描を見た出版業者J. M. デントから発注されたトマス・マロリー編『アーサー王の死』(1893-94年)の挿絵群が展示の中心となります。ことに《アーサー王は、唸る怪獣に出会う》(1893年)の緻密な描写には目を見張りますが、この『アーサー王の死』は、後に「モダンデザインの父」と呼ばれるウィリアム・モリスが設立したケルムスコット・プレスが刊行したそれ自体芸術品と言える高価で美しい手刷りの書物(その多くの挿絵をバーン=ジョーンズが手がけています)に対し、写真製版を用いた廉価版で良書を普及させたいとするデントの考えに基づいて製作されたもので、ビアズリーはいわば「金のかからないバーン=ジョーンズ」として起用されたといういきさつがあります。このため『アーサー王の死』の挿絵はモリスから剽窃だと非難されることになるのですが、この仕事はビアズリーが画業で身を立てることを決意させると共に、独自の画風を開花させる契機になったということです。たとえばこの章の最後の方に置かれた《ユダの接吻》(1893年)は同名の短編小説のための挿絵ですが、余白を大胆に生かした左右非対称の構図は、次の章で紹介される『サロメ』の挿絵連作に通じる独自の境地をすでに示しています。

続く「初期ビアズリー」の章では、フレデリック・エヴァンズのもとで素描を見た出版業者J. M. デントから発注されたトマス・マロリー編『アーサー王の死』(1893-94年)の挿絵群が展示の中心となります。ことに《アーサー王は、唸る怪獣に出会う》(1893年)の緻密な描写には目を見張りますが、この『アーサー王の死』は、後に「モダンデザインの父」と呼ばれるウィリアム・モリスが設立したケルムスコット・プレスが刊行したそれ自体芸術品と言える高価で美しい手刷りの書物(その多くの挿絵をバーン=ジョーンズが手がけています)に対し、写真製版を用いた廉価版で良書を普及させたいとするデントの考えに基づいて製作されたもので、ビアズリーはいわば「金のかからないバーン=ジョーンズ」として起用されたといういきさつがあります。このため『アーサー王の死』の挿絵はモリスから剽窃だと非難されることになるのですが、この仕事はビアズリーが画業で身を立てることを決意させると共に、独自の画風を開花させる契機になったということです。たとえばこの章の最後の方に置かれた《ユダの接吻》(1893年)は同名の短編小説のための挿絵ですが、余白を大胆に生かした左右非対称の構図は、次の章で紹介される『サロメ』の挿絵連作に通じる独自の境地をすでに示しています。

なお、この章では『アーサー王の死』の仕事で心身を疲弊させたビアズリーの気晴らしのためにデントが発注した軽妙な風刺画や、バーン=ジョーンズの挿絵とモリスのデザインが美しく貴重なケルムスコット・プレスの『黄金伝説』、さらにビアズリーが影響を受けたジェイムズ・マクニール・ホイッスラーとウォルター・クレイトンの作品も展示されていましたが、テムズ川のほとりに帆柱を立てた何艘もの船とそこに集う人々をスピーディーなタッチで活写したホイッスラーの《ビリングズゲイト》には強く惹かれるものを感じました。

成功――「ビアズリーの時代」の到来

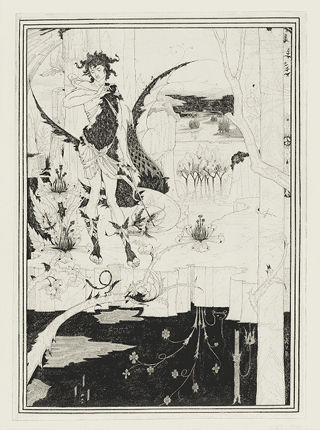

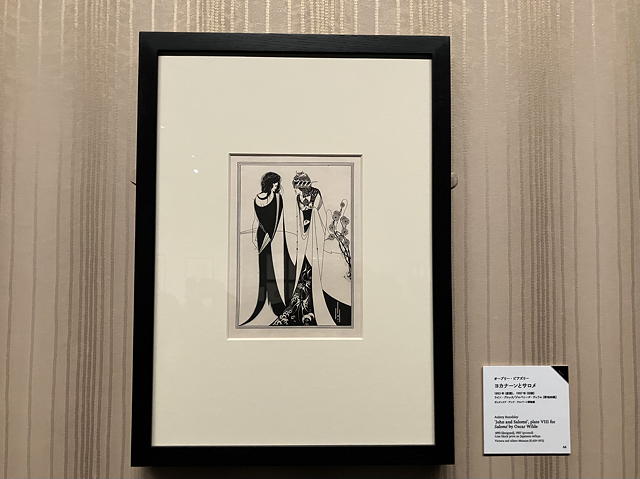

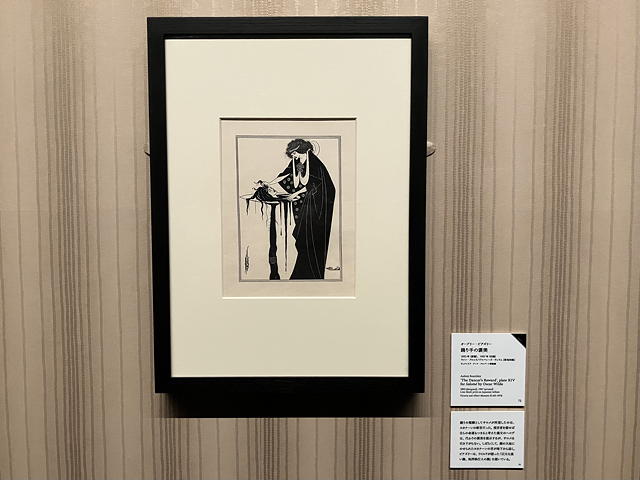

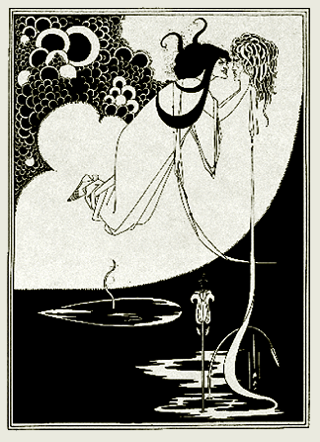

時代の寵児となりつつあったビアズリーの名前を不動のものにしたのが、オスカー・ワイルド『サロメ』の英語版(フランス語で書かれた戯曲の英訳)への挿絵でした。私自身がそうであるように、おそらく多くの人にとってもビアズリーと言えばこの『サロメ』のイメージではないでしょうか。この章では1894年の初版に採用された13点の挿絵に没となった表紙案と挿絵3点を加えた全17点が展示されており、これら一連の作品が間違いなくこの展覧会の白眉です。しかも、この章の作品すべてが写真撮影を許可されていました。

この《ヨカナーンとサロメ》は囚われの身の預言者ヨカナーン(洗礼者ヨハネ)が王女サロメを拒絶する場面を描いており、初版刊行時には出版社側の判断で不採用となったのだそう。その理由は図録には書かれていませんが、乳房をあらわにしてヨカナーンに迫るサロメの姿は確かにスキャンダラスな空気をまとっているものの、なんとも言えない緊張感を漂わせる画面全体を見ればここに猥褻という言葉は当てはまりません。

こちらの《踊り手の褒美》は、サロメがエロド王(ヘロデ王)に対し七つのヴェールの踊りの報酬として要求したヨカナーンの首を受け取る場面。首が載った盆を支えているのは地下から伸びてきた処刑執行人の長い腕で、サロメの衣装・したたるヨカナーンの血・処刑執行人の腕の漆黒が響き合い、エロド王をも震撼させるサロメの心の闇を強調しています。

|

|

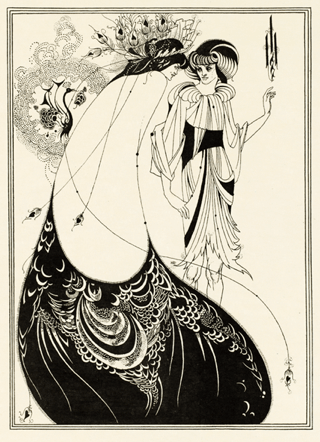

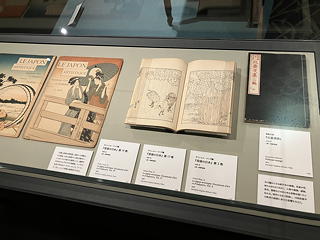

ところでこれらの絵に見られる孔雀の羽や鯉の鱗のようなデザインには東洋的なものが感じられますが、それもそのはず。フランスで19世紀後半にジャポニスムが流行したように、1862年のロンドン万国博覧会以降イギリスでももてはやされるようになった日本の文物のデザインやモチーフを吸収した「アングロ=ジャパニーズ様式」が「芸術のための芸術」を掲げる唯美主義と結びついており、上述のオスカー・ワイルドやホイッスラー、さらにはビアズリーもこの文脈上にいるからです。

したがってこの章では「アングロ=ジャパニーズ様式」を示す家具・食器などが並び、意匠のヒントを提供した『Le Japon Artistique』や『北斎漫画』まで展示されていました。

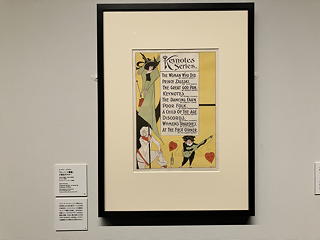

この頃のビアズリーの人気の高さを示すのが、1894年に発刊された革新的な文芸雑誌『イエロー・ブック』。ビアズリーは21歳でその美術編集を任され、表紙絵や挿絵も担当しています。最初の方で見たケルムスコット・プレスの本にしろこの『イエロー・ブック』にしろ、こうして百数十年の時を経て現代に伝えられた書物の実物を見ると、イギリスの出版文化の伝統の分厚さに感心させられます。

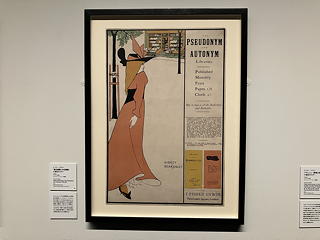

この展示室の出口近くには多色刷りのリトグラフによるポスターも展示されていて、どことなくロートレックに通じるものを感じながらこれらを眺めたのですが、あとで図録を読んだところやはり当時フランスで興隆していたアンリ・ド・トゥールーズ=ロートレックらによるポスター芸術への強い関心を想起させる

と説明されていました。

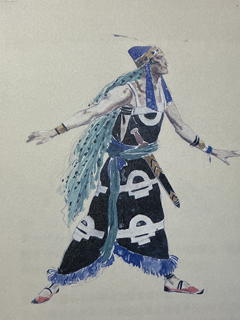

ワイルドの「サロメ」 / 制作の裏側

上記の通りオスカー・ワイルドの『サロメ』はビアズリーの転機となりましたが、オスカー・ワイルド自身はビアズリーの挿絵を気に入っていなかったことをワイルド本人が語っています。この「ワイルドの『サロメ』」の章では、それまでの自著の挿絵を担当していたチャールズ・リケッツに『サロメ』も任せたいとワイルドは考えていたのではないか、という想定のもとにリケッツの手になる『サロメ』の舞台スケッチ(鉛筆)や衣装デザイン(水彩画)、ヘロデ王から顔を背けるサロメの姿を描く油彩画を展示しており、油彩画はまさに正統派の歴史画ですが、水彩画の方もイラスト風ながらそれぞれにある瞬間を切り取った見事な出来栄えで、もしリケッツが『サロメ』の挿絵を担当していたらこれはこれで名声を勝ち得ていただろうと思わせるものがありました。また、この章ではフランスの象徴主義の画家ギュスターヴ・モローによるサロメを描いた耽美的な絵も「ワイルドが求めたかもしれないサロメ」として掲げられていたほか、アルフォンソ・ミュシャのいかにもミュシャらしい健康的なサロメを描くリトグラフや演劇としての『サロメ』の舞台写真とポスターも展示されていました。

上記の通りオスカー・ワイルドの『サロメ』はビアズリーの転機となりましたが、オスカー・ワイルド自身はビアズリーの挿絵を気に入っていなかったことをワイルド本人が語っています。この「ワイルドの『サロメ』」の章では、それまでの自著の挿絵を担当していたチャールズ・リケッツに『サロメ』も任せたいとワイルドは考えていたのではないか、という想定のもとにリケッツの手になる『サロメ』の舞台スケッチ(鉛筆)や衣装デザイン(水彩画)、ヘロデ王から顔を背けるサロメの姿を描く油彩画を展示しており、油彩画はまさに正統派の歴史画ですが、水彩画の方もイラスト風ながらそれぞれにある瞬間を切り取った見事な出来栄えで、もしリケッツが『サロメ』の挿絵を担当していたらこれはこれで名声を勝ち得ていただろうと思わせるものがありました。また、この章ではフランスの象徴主義の画家ギュスターヴ・モローによるサロメを描いた耽美的な絵も「ワイルドが求めたかもしれないサロメ」として掲げられていたほか、アルフォンソ・ミュシャのいかにもミュシャらしい健康的なサロメを描くリトグラフや演劇としての『サロメ』の舞台写真とポスターも展示されていました。

一方、続く「制作の裏側」の章では、ビアズリーとその姉メイベルの肖像画(鉛筆)を冒頭に置き、ビアズリーが使用した仕事机やレターオープナーと共に、事務仕事に追われる若い男性の後ろ姿をとらえた縦長のペン画《詩人の残骸》(1892年)が展示されていて、これは会社勤めとの二足のわらじを履いていた頃のビアズリーの自画像と考えられているそうです。

ところでオスカー・ワイルドは同性愛者であり、彼と恋人関係にあった16歳年下のアルフレッド・ダグラスの父であるクイーンズベリー侯爵ジョン・ダグラスとの裁判を通じてそのことが表沙汰にされたワイルドが投獄されると、ワイルドとは決して良好な関係になかったビアズリーも余波を受けて『イエロー・ブック』の編集から外されてしまいます。このため生活費を稼ぐ必要に迫られたビアズリーが手がけたアリストパネスの喜劇『リュースシトラテー』(『女の平和』)の挿絵(1896年)もこの章で紹介されていましたが、劇が下ネタに満ちたものであることを反映して挿絵の方も(ビアズリー自身が他界間際にそれらの「卑猥な絵」を処分することを望んだという逸話があるほど)あっけらかんとした性的描写を伴っており、これらを展示する部屋に限っては18歳未満鑑賞禁止の措置がとられていました。

成熟に向けて

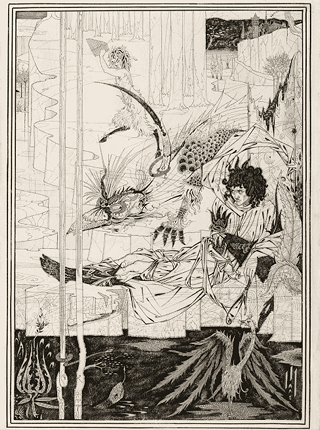

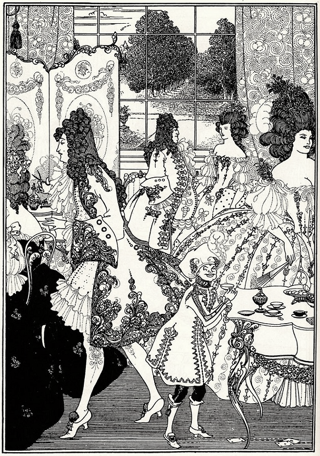

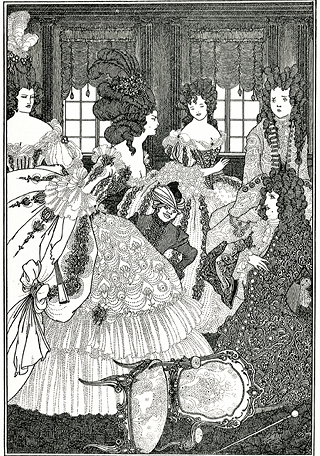

最終章で取り上げられるのは〔著〕アレクサンダー・ポープの喜劇詩『髪盗み』の挿絵、〔著〕テオフィル・ゴーティエ『モーパン嬢』の挿絵、そしてビアズリーが出版業者や評論家と共に新たに創刊した文芸雑誌『サヴォイ』に掲載された作品群(絵のみならず物語も執筆)などですが、そこにははっきりと画風の変化を見てとることができます。

|

|

これら2点を見ればわかるように、画面には線や点が緻密に描き込まれて情報量が格段に増しており、『サロメ』の挿絵が余白の白によって厳選された黒を引き立てる構成であったのとは対照的に黒が白を引き立てている印象を受けます。また《髪盗み》の窓の外の並木に見られる奥行きの表現も、ここまで展示されていた作品の中では《ユダの接吻》にかろうじて見られるものではないかと思いますし、人物の姿かたちはデフォルメの度合いが減って自然なものになっていて、《伊達男と美女の争い》の右端上側の人物の困惑した表情に見られるおかしみにはビアズリーのゆとりのようなものすら感じられます。

この章のタイトルが「成熟に向けて」であるように、ビアズリーがまだ発展途上にあったことはこうした画風の変遷からも窺えますが、しかし幼少の頃から患っていた結核の進行に勝てず、ビアズリーは1898年3月に25歳で他界してしまいました。

フライヤーに書かれているとおり「時代を駆け抜けた」ビアズリーの画業のほぼ全貌を網羅したたいへん充実した展覧会で、駆け足で見て回っても2時間半ほどかかりましたが、これまで断片的な知識しか持っていなかったビアズリーについて体系的に学ぶことができ、足を運んだ甲斐がありました。また、挿絵という作品の性格から比較的小品が多い上にモノトーンの作品が中心なので図録はそのまま画集としての価値があり、これは展覧会を見なくても美術館1階のショップで購入可能ではあるものの、貴重なケルムスコット・プレスの書物や『イエロー・ブック』『サヴォイ』の実物を見られるのは展覧会場ならでは。ビアズリーが駆け抜けた時代を体感するためにはやはりしっかり時間をとって、この展覧会に最もふさわしい美術館の中に再現された19世紀末のイギリスの空気にひたることをお勧めします。