Beat

2025/09/01

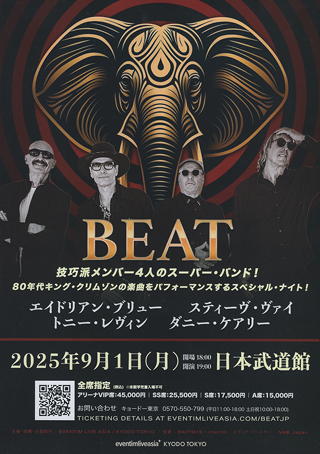

日本武道館で、1980年代のKing Crimsonの楽曲を演奏するスーパーユニットBeatのライブ。メンバーはAdrian Belew(g,vo)、Tony Levin(b,vo)、そしてまさかのSteve Vai(g)とDaney Carey(ds)で、気がつけば全員アメリカ人です。

日本武道館で、1980年代のKing Crimsonの楽曲を演奏するスーパーユニットBeatのライブ。メンバーはAdrian Belew(g,vo)、Tony Levin(b,vo)、そしてまさかのSteve Vai(g)とDaney Carey(ds)で、気がつけば全員アメリカ人です。

1970年代のJohn Wetton期のKing Crimsonに強い影響を受けて育った自分にとって、当初Disciplineと呼ばれていたバンドが1981年に突如King Crimsonを名乗ってレコード『Discipline』を発表したことは大きな衝撃でした。メンバーの中には確かにRobert FrippもいればBill Brufordもいましたが、残る二人はブリティッシュロックの文脈とは関係のない米国人Adrian BelewとTony Levinで、Peter Gabrielとの仕事で知られていたTonyはまだしも、Adrianについては「Talking Headsの彼?」としか思えなかったからです。実際に彼らが生み出した音楽も過去のKing Crimsonのレガシーにつながる要素(叙情性とか静と動の対比とか管弦楽器とか)は見当たらず、よって「これはこれで見事なギターアルバムだ。特に「Elephant Talk」から「Frame by Frame」への流れはすごい!しかし、King Crimsonを名乗ってほしくはなかった」というのが当時の率直な感想でした[1]。

|

|

|

かくしてこの時期の彼らの音楽を自分がKing Crimsonの系譜の中に正当に位置付けることができるようになったのは、1990年代に入ってからのダブルトリオ編成(『THRAK』以降)を気に入り、King Crimsonというブランドが特定の様式を指すのではなく進化し続ける音楽形態の孵卵器を意味する(したがって「プログレッシヴ・ロック」という枠に押し込める必要もない)のだと認識できるようになってからですが、そう思えるようになるには自分自身もニューウェイブからヘヴィメタルまで音楽の間口を広げる体験を積み重ねる必要がありました。

こうした経緯からダブルドラム期以降のKing Crimsonのライブには何度か足を運んだものの、1980年代のKing Crimsonのライブを体験する機会は残念ながら逃していたのですが、それが半分メンバーを入れ替えたかたちでBeatと名乗って活動を開始したというニュースに接したときには、驚きと共に「これでDiscipline Crimsonをじかに体験できるチャンスが生まれたかもしれない」という期待も持ちました。後から知ったことですが、このツアープロジェクトは当初『Discipline』発売40周年(2021年)のセレブレイト企画としてAdrian Belewによって構想されたものの、Robert FrippとBill Brufordはそれぞれの理由で不参加を表明し、さらにCOVID-19の影響もあって実現が延び延びになったものだったそうです。しかしオリジナルメンバー二人の代わりにSteve VaiとDaney Careyの参加を得てBeatはついにツアー開始に漕ぎつけ、まず2024年秋から冬にかけて米国、ついで2025年春に中南米ツアーを行っており、今回の来日はアジアで唯一の演奏機会となります。これを逃す手はありません。

上の写真は開演15分前のもの。この後、さらに席は埋まっていきましたが、ざっと見たところ9割までは埋まっていなかったように思います。BGMはキャラキャラとしたミニマル系の音楽(スティーヴ・ライヒ「18人の音楽家のための音楽」の一部)がずっと同じ調子で流れていましたが、5分前になってフリッパートロニクスっぽい持続音の積み重ねに変わり、そして定刻の19時ちょうどに照明が落とされました。

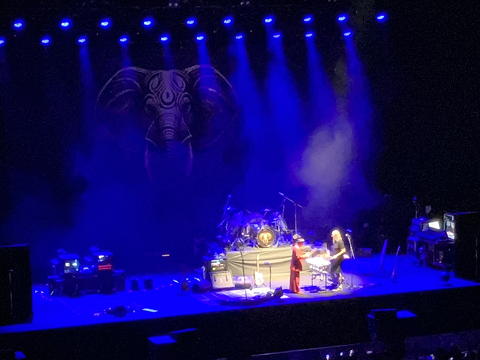

舞台上に一人ずつ登場した四人の音楽家は、横一列に並んで客席に挨拶。遠目に見た限りでは、AdrianとSteveはオーソドックスな中折れ帽にゆとりのあるスーツ、Tonyは白いジャケットと黒いスリムなパンツ、Dannyは黒いポロシャツと短パンという出立ちでした。

以下、それぞれの曲の簡単な印象を書き記していきます(曲名の後の「♩」は、その曲がインストゥルメンタルナンバーであることを示します)。

Neurotica

オープニングナンバーはセカンドアルバム『Beat』から、いきなり全力で突っ走るような「Neurotica」。この曲にはAdrianの早口での語りがかぶさりますが、これはテープ(物理的な意味ではなくて)でした。それにしても予想していたこととはいえ、Dannyのドラムはやはりパワフル。彼の参加による楽曲の変化を早くも体感しました。

Neal and Jack and Me

引き続き『Beat』から、ポップセンスが前面に出たこの曲。しかし彼らにとっての「ポップ」というのは「他の楽曲に比べれば聴きやすい」という程度の意味でしかなく、クリーントーンでのアルペジオにはTonyのチャップマン・スティックの右手も重なって三重奏になっている上に左手のうねるような低音が加わり、ギターソロになればAdrianはくねくね、Steveは強烈な速弾き。ここまでくれば、このバンドがDiscipline Crimsonのコピーバンドではないことは一目瞭然です。

Heartbeat

ポップと言えばこの曲はさらに輪をかけてポップですが、そこはかとなく哀愁漂うマイナースケールのボーカルラインはけっこう好きですし、なにしろDannyのバスドラの迫力が軟弱さを一切感じさせません。前2曲でのTonyはスティックを使っていましたが、ここで彼が肩に掛けていたのはStingray4弦でした。

Sartori in Tangier ♩

Tonyのスティックが印象的なイントロを(原曲に対しアレンジを加えて)演奏された後に、低音のリズムと高音のリフの組合せがぐいぐいと曲を推進して、まずSteveのエキゾチックな音階をレガートにつなぐソロ。そこからAdrianの浮遊系のソロが後を引き継ぎ、再びSteveのエキゾチックソロへ。

ここまで4曲連続して『Beat』からの曲が演奏されましたが、この後は休憩までの5曲がすべてサードアルバム『Three of a Perfect Pair』から選曲されることになります。

Model Man

スクエアなリズムで歌われるシンプルな曲(しかしサビは7/8拍子)。TonyはStingray4弦、AdrianはそれまでのParker FlyからトレモロユニットやRolandギターシンセのコントロールユニットなどを組み込んだカラフルなFender Musicmasterにスイッチしていました。

ところで、1980年代のKing Crimsonはファーストアルバム『Discipline』こそそこそこの人気を博しましたが、率直に言ってその後の2枚はさほど評価されたわけではなく[2]、したがってここまでリスナーにはあまり馴染みがない曲が続いている状態になっています。そうした空気を察したのか、ここでAdrianが「Are you happy now?」と聴衆を鼓舞してから、次の「Dig Me」に進みました。

Dig Me

刺激的なアームダウンにエレクトロニックドラムが重なり、ハーモナイズされたAdrianのボーカルが「廃墟」「憎悪」「酸性雨」といったワードで描く荒廃した光景の中に、朽ちていく何ものかの夢と懇願を歌う曲。この曲の場合は、歌詞の内容を理解しておくことで聴き方がずいぶん変わってくるはずです。なお、この曲でのTonyはスティックに加えてキーボードを駆使していました。

Man With an Open Heart

打って変わって能天気に思えるこの曲を、Adrianは「King Crimsonのツアーでは演奏していないはず」と紹介していましたが、実際には1984年の「Three of a Perfect Pair ツアー」のセットリストに含まれており、その一貫として来日した際の模様を収録した映像作品でも演奏を見ることができます。演奏上特筆すべき点がある曲ではありません(しかし彼らのことだから本当はあるのかもしれません)が、Adrianのギターシンセサイザーがそれだけでウォール・オブ・サウンドを作り出していました。

Industry ♩

スネアの静かな打ち出しとTonyのシンセサイザーによる地下から響くようなもこもことした低音のリフ、Steveによる持続音。そこにAdrianのアタックをなくした高音が加わり、やがて彼のギターが低音域に移ってテーマとなるフレーズを弾き始めると、音圧を増したDannyのドラムがいったんは音場を支配しました。しかし、すぐにこの曲の主導権はギタリスト二人に委ねられ、特にAdrianが手元のエフェクターを駆使して生み出すノイジーなサウンドによるインプロビゼーションは、音階やリズムといった音楽の約束事を放逐してしまったかのよう。

Larks' Tongues in Aspic (Part III) ♩

Steveによるシリアスな音階の高速イントロから始まり、ついでDannyが繰り出すパワフルなドラムが正面から押してくる7拍子リフ、AdrianとSteveのクリーントーンでの重奏、Tonyの5弦ベースのタイトなリズムの上での刺激的なギターソロ、といった具合に次々に景色が変わるスリリングな曲。

「Larks' Tongues in Aspic」の系譜に連なるものであることは曲調から窺えるにしても、どういう創作プロセスからこんな曲が生まれるのか……などと考えているうちに曲はすぱっと終わり、ここでAdrianから「20分間の休憩の後、セカンドハーフを開始する」と宣言されました。そしてバンドが姿を消し、スタッフの手によってステージ上に6連パッドが置かれたので「後半はあの曲からか」と頷いていると、アリーナ席の方ではフロアスタッフが聴衆に向かって盛んに席に戻るよう呼び掛けています。ずいぶん気が早いなと思っていたら、15分もたたないうちに照明が落ちて後半が始まってしまいました。自分はずっと席に座ったままだったので何の問題もなかったのですが、20分休憩のつもりでトイレに並んだ客は焦ったかもしれません。

Waiting Man

最初にDannyが出てきてパッドの前に立ち、まずは一人でフリーに叩き始めました。間違ってToolの「Pneuma」を叩いたりしないかな、と思いながら見ていましたがもちろんそんなことにはならず、やがてあのパーカッションリフが始まるとAdrianも出てきてデュオになりました。

やがて残りの二人も出てきて演奏に参加しましたが、Tonyのスティックの低音弦がまるでバスドラのように力強く響き、またパッドを叩き終えてマイクに向かったAdrianのボーカルもエコーを伴いつつホールの空間を埋め尽くす感じ。ふと気づくとSteveはギターの複雑なアルペジオをタッピングで出しており、やがてギターソロに入ったAdrianは自分の立ち位置の背後に置かれたアンプの前に膝をついてフィードバックを駆使して様々な効果を得ていました。

The Sheltering Sky ♩

Dannyが作り出す穏やかなパーカッションのパターンとTonyのスティックによる低音リフが曲全体のテンポを決め、Adrianのギターの柔らかいカッティングの上でSteveがまずはメインテーマとそこから発展させたソロ。ついで役割を交代してAdrianが原曲のニュアンスに近い高音でのソロを披露した後に、再びスポットライトを浴びたSteveが弾きまくったソロが鳥肌ものでした。艶やかに伸びのある音で広い音域の中を疾駆するギターソロは、アームを握ってギターを左右に揺らすダンスのような動きを伴って視覚的にも刺激的で、彼のソロが終わったときには(日本のロックのライブでは珍しく)曲の途中ながら歓声と拍手が上がりました。

Sleepless

Tonyのスラッピングによるイントロが特徴の曲ですが、ステージ上ではスラップではなくファンク・フィンガーであのバチバチとした音を出しており、そこにDannyのドラムが加わってドライブ感満載。これは「血湧き肉躍る」と言う言葉を使ってもよさそう。

ここまであまりなじみがなかった『Beat』『Three of a Perfect Pair』の楽曲群が主体でしたが、この後はいよいよ『Discipline』からの曲が主体になるので一安心です。

Frame by Frame

「Frame by Frame」は『Discipline』ではオープニングナンバーの「Elephant Talk」に続く2曲目で、初めて『Discipline』を聴いたとき最初の2曲だけで「これはすごいアルバムだ!」とひっくり返りそうになったことを覚えています。今日は先に「Frame by Frame」から演奏されましたが、二人のギタリストが14/8と13/8のアルペジオを重ねることで生まれるうねりにまず揺り動かされ、続くAdrianの伸びやかなボーカルまでは原曲通りと言えるものの、リズムセクションの二人が生み出す重くはねるリズムが始まると原曲のフルピッキングでの高速リフレインの代わりにSteveがタッピングを駆使して指板をダイナミックに上行下行する高速フレーズを乗せてきたり、キーボードがそこにあるかのような広がりのある全音符が曲の背景を埋め尽くしたりしていて、ミニマルからエモーショナルへシフトした彼らのオリジナルの「Frame by Frame」になっていました。

Matte Kudasai

ごくゆったりとスウィングする穏やかなリズムの上で、Adrianが叙情的なボーカルとギターのメロディーを聞かせる曲。彼のボトルネックをはめた左手はネックの上側から指板上に置かれていました。

Elephant Talk

「Frame by Frame」で緊張して「Matte Kudasai」で弛緩して、再び緊張。照明の効果で真っ赤に彩られたステージからTonyのスティックによるおなじみのイントロが響いてくると歓声が湧いて、おそらく1980年代のKing Crimsonの最もよく知られたこの曲がおそろしくパワフルに演奏されました。バンドがメインビジュアルにゾウの絵を採用していることから、彼ら自身もこの曲がDiscipline Crimsonを代表する曲だと考えていることは明らかです。Steveはここでも原曲でのクリーントーンのアルペジオを艶やかな高速フレーズに仕立て直したり一転してタッピングで完全再現したりしていましたが、それ以上にAdrianのギターソロが彼のソロイストとしての名人芸を正面から示して感銘を受けました。しかもAdrianのトリッキーなソロの終わりにかぶさるようにSteveがテクニカルなギターソロを続け、図らずもザッパスクール生二人の競演となった結果ギターソロのパートは長大なものとなっていました。

Three of a Perfect Pair

AdrianとTonyのコーラスが美しい、彼らにしてはポップな曲(もっともボーカルが掛合いになるパートは案の定7拍子になるのですが)。後半で出てくるギターソロで、Adrianはハンディ・ドリルを持ち出してギターにぎゅいぎゅい言わせていました。ちなみにあるインタビューの中でAdrianは「『Beat』と『Three of a Perfect Pair』を合わせて1枚に整理すれば『Discipline』と合わせて2枚の完璧なアルバム(つまり"Three of a Perfect Pair")になる」と語ったということです。

Indiscipline

スティックが作り出す不穏なリズムパターンの上でドラムがフリーに叩きまくり、やがて一転して激しいビートで突っ走る、曲名通りのカオスのようなジャム。これが収まると冒頭のリズムに戻って、まるで憑依したようなAdrianの語りは何ものかへの執着を綴る不穏な内容。このジャムと語りとが交互に繰り返された後の、ラストの「I LIKE IT!!」という絶叫はAdrianにしか出せない鬼気迫るものでした。

この叫び声を聴いて遅まきながら会場の空気が最高潮に達したところでAdrianから謝辞があり、ここで彼らはいったんステージを降りるのかと思いきやそうはならずにそのままギターのカッティングが始まって、この日最後の曲が演奏されました。

Thela Hun Ginjeet

かき鳴らされるギターとTonyの4弦ベースがストレートにドライブするこの曲は、原曲ではBill Brufordのハイピッチなタムでの刻みがリズムに軽やかな印象を与えていましたが、Dannyのドラミングはこれとは対極的に力強く、曲の雰囲気を一味違うものにしていました。そして最後に一瞬のブレイクをはさんでコーダが演奏されて曲が終了すると、この日一番の歓声と拍手がステージに向けられました。

4人がステージ上に並んで聴衆の歓呼の声に応え、そして下がっていった後に半信半疑ながらもアンコールを求める手拍子が起こりかけましたが、さして間を置かずに客席の照明が点灯してコンサートは終了した旨のアナウンスがなされました。中南米ツアーではアンコールで「Red」が演奏された日が多かったのでもしやと思ったのですが、休憩時間の短縮や「Indiscipline」の後に引っ込まなかったことなどを考えると、もしかすると予定終演時刻の設定がタイトだったのかもしれません。しかし、Adrian Belewが作り上げた1980年代のKing Crimsonの音楽にフォーカスするというこのバンドのコンセプトに照らせば、これはこれですっきりした終わり方だったという気もします。

とにもかくにも、現代最高峰のミュージシャンの集合体ですからその演奏力は生半可なものではなく、しかも随所に新しいアイデアが盛り込まれて原曲がアップデートされていた素晴らしいライブでした。1980年代のRobert FrippとBill Brufordの功績はあの時代にこうした実験的な取組みで音楽の可能性を拡張したことにありましたが、この日のステージは、彼らが作ったアルバム3枚分の豊穣なカタログを40年の時を経て再評価し、現メンバーならではの方法で新しい命を吹き込んで見事に再生してみせた画期的なものだったと思います。恥ずかしながら『Beat』『Three of a Perfect Pair』にもこれほどに優れた楽曲群が含まれていたことを認識できたのは、今回のライブに向けた予習プロセスの中でのことでした。それをこのメンバーによって目の前で再創造してもらえたおかげで、「貴重なものを見た」という気持ちを持って日本武道館を後にすることができました。

ただ、全体を通して少し残念だったのは、聴衆の温度感がなかなか上がらなかったように思えたことです。冒頭に記したように彼らは今年中南米ツアーをこなしてから間をおいての来日だったのですが、熱狂的なラテン系オーディエンスが(本当は難しいことをしているのに)ダンサブルな楽曲の多いこのライブで踊りまくっていただろうことは想像に難くなく、それに比べて身体を動かさずにじっと椅子に座ったままの日本のオーディエンスはベテランの彼らにとっても物足りないものだったのではないでしょうか。そんなこともあってか「Three of a Perfect Pair」の前には立ち上がるようにとAdrianが聴衆を促す場面もありましたが、私の方も2階席から見ていて「アリーナ席、がんばれよ」と歯がゆい思いをしてしまいました。もっとも、ステージ進行にゆとりがあってAdrianが聴衆に語りかける場面がもっと多ければ、あるいは雰囲気が変わっていたのかもしれません。

最後に、ミュージシャン一人一人についての感想を。

- Tony Levin

- 相変わらず唯一無二の存在感、79歳でこのパフォーマンスはもはや化け物としか思えません。もはや人間国宝レベル。この日は全18曲中11曲でスティックを使用しており、この楽器がいかに1980年代のKing Crimsonを特徴づけていたかということを実感させました。彼の使用機材はほかに、4弦と5弦のベースとNordキーボードで、4弦ベースがオールドファンにはおなじみの『Three of a Perfect Pair』のジャケットの絵柄を用いたものだったのはやはりうれしいことでした。

- Steve Vai

- ザッパスクールの最優秀卒業生である彼の姿をじかに見るのはこれが初めてでしたが、見た目も演奏もとにかくかっこいい。帽子のつばで顔に影を落としているので表情の変化は見てとることができませんでしたが、フレーズのキメでさっと上を指す姿が実に颯爽としています。

- Danny Carey

- 1980年代の楽曲が新しい命を得たのは、SteveとこのDannyの果たした役割が非常に大きい。特に、原曲のニューウェイブっぽさが払拭されてロックのパワーが前面に押し出されたのは彼のドラミングによるところです。Dannyとは12月に予定されているToolのライブで再会することになるので、これも今から楽しみです。

- Adrian Belew

- まず、彼のボーカルが絶好調だったことがこのライブを成立させていたことを強調しなければなりません。その上で、彼の持ち味である変幻自在のギターワークには(そうなるとはわかっていても)驚かされっぱなしだったのですが、その秘訣は彼の使用機材を紹介した以下の動画で見ることが可能です。Adrianの音作りの中核にあるRolandのギターシンセがどのように使われているか、これを見るとよくわかります。

|

|

ミュージシャン

| Adrian Belew | : | guitar, vocals |

| Tony Levin | : | bass, chapman stick, keyboards, vocals |

| Steve Vai | : | guitar |

| Danny Carey | : | drums |

セットリスト

*=『Discipline』 / **=『Beat』 / ***=『Three of a Perfect Pair』

- Neurotica **

- Neal and Jack and Me **

- Heartbeat **

- Sartori in Tangier **

- Model Man ***

- Dig Me ***

- Man With an Open Heart ***

- Industry ***

- Larks' Tongues in Aspic (Part III) ***

--- - Waiting Man **

- The Sheltering Sky *

- Sleepless ***

- Frame by Frame *

- Matte Kudasai *

- Elephant Talk *

- Three of a Perfect Pair ***

- Indiscipline *

--- - Thela Hun Ginjeet *

脚注

- ^当事者の一人であるBill Brufordは、近年の演奏活動再開後に行われた『Rolling Stone』によるインタビューの中で、1980年代のKing Crimson復活を次のように評価しています。

And to the credit of Robert Fripp, he led a stripped-down King Crimson in 1980, which was a wholly different thing. I thought that was brave and exceptionally good. It was a whole new repertoire of music that could not really be called prog. It didn’t show the manifestations of excess and over-slowness, the long capes and things that we’d abandoned in 1974.

- ^Robert Frippは「実現したかったことは『Discipline』で完結しており、後の2枚はレーベルとの契約をこなすためだった」という趣旨のことを言っていますし、Adrian Belewも

ロバートと僕は、ツアーの合間にどこかの部屋で落ち合って、次の『Beat』用の楽曲を生み出さないといけなかった。そして、『Three of a Perfect Pair』に至った頃の僕たちは、時間が充分にないことに疲れきっていた。あと半年、そうでなくても6週間あったら、あのアルバムにはあそこまでインダストリアルなジャム曲が入ってはいなかっただろう。それが悪いわけではないけど、みんなでもっとよくできた曲に発展させることができたかもしれない

と『Rolling Stone』のインタビューで語っています。