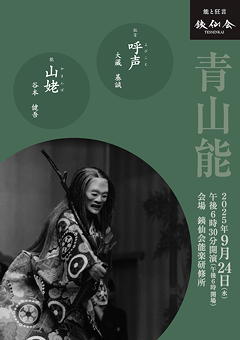

呼声 / 山姥

2025/09/24

銕仙会能楽研修所(南青山)でのこの日の青山能は、狂言「呼声」と能「山姥」の組み合わせです。

銕仙会能楽研修所(南青山)でのこの日の青山能は、狂言「呼声」と能「山姥」の組み合わせです。

「呼声」は2011年に大蔵流(茂山千三郎師)で観ており、一方「山姥」は2021年に宝生流(和久荘太郎師)で観ています。前者は太郎冠者が居留守を使う話ですし、後者は山姥の舞で評判をとった遊君の前に本物の山姥が現れる話ですから、これらの共通項は「なりすまし」ということになりそうですが、もちろんこれがそれぞれの曲の主題というわけではありません。

呼声

無断外出した太郎冠者(大藏基誠師)を叱ろうとやってきた主人(冨田昌美師)と供の次郎冠者(大藏康誠師)に対し、太郎冠者は隣の者を装って居留守を使うものの、太郎冠者の声であることはバレバレ。しかし、主人だからと言ってずかずかと太郎冠者の家に踏み込むことはせず、こちらも作り声で呼び掛けたりさまざまな節で呼び掛けたりしているうちに、呼び出すことよりも太郎冠者とのやりとり自体が目的になってしまうという他愛のないストーリーです。

この小さな能楽堂の親密な空間に朗々と響き渡る狂言師の声の通りがまず素晴らしい上に、各種音曲(平家節・小謡節・踊節)のリズムや音階の違いが面白く、しかも最初は怒っていたはずの主人がいかにもうれしそうに「次は○○節で」と知恵を絞れば、太郎冠者も喜んで受けて立つことの繰返しにほのぼのとして、最初から最後まで明るい気持ちで観られる曲ですが、平家節のところから音楽劇の様相を呈していた舞台は、やがて三人揃っての踊節になるとリズミカルに謡いながら足を上げ下げしての片足跳びで舞台をぐるぐる回るようになって、これが一節ごとにスピードアップしていく熱量変化は驚くほど。狂言師のアスリート的な身体能力に舌を巻いているうちに、とうとう回転の方向の変化に惑わされた太郎冠者が主人と正先で鉢合わせしてしまい、苦し紛れに「留守でござる」と言い訳したものの叱られて主人に追い込まれました。

山姥

冒頭に記したようにこの曲はかつて宝生流で観ているのですが、流儀・演者によってこんなにも雰囲気が違うものなのか、というのが観終わっての感想でした。四年前に観た宝生流の舞台ではシテの和久荘太郎師が自ら語っていたように「精霊的」な存在だった山姥が、この日の舞台では「荒ぶる神」に近い威圧的なもの。もちろん六道輪廻に惑う自らを省みる山姥がそんなに単純な造形で演じられるはずはないのですが、それにしても谷本健吾師の深々と気迫のこもった謡や力強く踏まれる足拍子から伝わる力感はすさまじいものでした。

以下、一応舞台進行に沿いつつ感想をしたためますが、筋書きは前回のレポートで仔細に記しているので、適宜はしょりながらの記述とします。

厳しいヒシギで始まる次第の囃子と共に登場したツレ/百万山姥(鵜澤光師)は、秋草文様が華やかな紅入唐織に面は額の広さが目立つ小面。素袍上下出立のワキ/従者(則久英志師)とワキツレ/供人二人を伴い、舞台上で四人向かい合って次第、ワキの名ノリ、道行を経て越中と越後の国境にある境川に到着します。ここで狂言座に控えていたアイ/里人(大藏教義師)を呼び出し問答の末、善光寺に通じる険路・上路越あげろごえを進むことになりますが、ここではいかにも敏腕マネージャー然とした則久英志師の立居振舞いと人気アイドルながらもきりっと高い声音の内に毅然とした覚悟を示す鵜澤光師のやりとりに聞き入りました。

ところが険路を進む中で、ふとアイが空を見上げて暗くなったことを訝しみ、あたりに宿もないことに一同が困惑していると、幕の内からのうのう旅人お宿参らせうのう

と呼掛けがあって前シテ/女(谷本健吾師)が登場します。襟元を広げずすらりと着流しにした紅無唐織の柄は遠目には茶白青の繋文様で細かい縞を重ねたもののように見え、面は深井(近江作)で非常に抑制された外見をしていますが、やれうれしやとワキが喜ぶのも束の間、まったくの無音の中にゆっくりと橋掛リを進むその姿はぞっとするほどの存在感を放ち、面の表情も淡々としているようでどこか痛切。舞台上に着座してのワキとのやりとりの中にツレの素性を喝破し山姥の歌を求めるシテの言葉は、まことの山姥でもないのに山姥の名を標榜するツレに対する恫喝以外の何ものでもありませんが、それまでワキを向いていたシテが向きを変えてはったとツレを見据え、これに対してツレが澄んだ声の中に気丈さを滲ませつつ拍子を踏み出そうとしたところで、シテは左肘を撓め拳に力をこめてこれを押しとどめます。そして夜の到来を待つようにという地謡を聴きつつ一瞬で立ち上がってツレを見下ろしたシテが左袖を前に数歩出ると、ここで地謡が一気に倍速になってシテは素早く常座で回りかき消すやうに失せにけり

。この緩急のダイナミックな変化に圧倒されているうちに地謡がスローダウンしてかき消すやうに失せにけり

を繰り返した後、シテは舞台へ出てきたときと同じく無音の内に橋掛リを下がっていきました。

この曲の相狂言は山姥の起源に関する珍説の開陳というかたちで、前回の高澤祐介師(和泉流)の説は「靫うつぼ」「桶」「木戸」でしたが、今日の大藏教義師(大蔵流)は谷へ転げ落ちた「団栗」、梅雨時の山崩れに現れた「野老ところ」、山中に建てた「木戸」。説明のいちいちにワキが「そうじゃないだろう」とツッコミを入れる演出もありますが、今日のアイは一気に三説を並べ立てたところでワキから「いや鬼女でしょう」と全否定されてしまう時短バージョンでした。このアイの説明はいずれも荒唐無稽ですが、山中に朽ちようとしている物を芯にしてこれに木の葉、塵芥、蔦葛がまとわりつき山姥になるというプロセスが共通しており、そこに山姥は山の精であるという考え方が窺えます。

そうこうするうちに夜になり、ワキに促されて謡うツレのあまりのことの不思議さに、さらにまことと思ほえぬ、鬼女が言葉を違へじと

は恐れを含みながらも伸びやか。ワキとワキツレが声を合わせて深山に笛の音と月の光が澄みわたる様子を謡ったところでヒシギが入り、大小がリズミカルな手をひとしきり打った後にぐっとテンポを落とし沈静化して、どこまでも長く尾を引く笛が重なって不穏の気配を漂わせたところで後シテ/山姥が姿を現しました。その出立は山姥鬘に面は山姥(専用面)、金・茶・白の組合せでびっしりと描かれる雷文の上に飛雲等を乗せた厚板を壺折にして半切は緑地に金襴の文様がゴージャス。一ノ松に立って謡い出したあら物凄の深谷やな

以下、すこぶる音楽的なのに力のこもった謡を聞かせた後、木の葉を付けた黒木の鹿背杖を突きながら常座に進みます。われをな恐れ給ひそよ

と言われてもその姿には見所からでも畏怖を覚えるのに、これと正面から対峙するツレは恐怖を押し殺して堪えている様子ですが、掛合いの中での恐ろしい山姥の姿の描写に続き地謡が『伊勢物語』六段の雨夜に鬼が女を一口に食べてしまった話を引合いとして謡い出したときのシテの足拍子の力感は、ほとんど圧迫面接状態。私もあの女のように悲しく語り継がれることになってしまうのかしらと慄くツレにはやはや謡ひ給ふべし

とシテは一足ツメてさらなる圧力をかけ、杖を脇に抱えて両手を打ち合わせる型を示して山鳥(ホトトギス)の声を一声に見立てると、百万山姥の曲舞をシテとツレとが短い掛合いで謡います。ついで地謡がよし足引の山姥が、山廻りするぞ苦しき

と次第を謡って地取する内にシテは杖を後見に渡して扇に持ち替え、中央で床几に腰掛けてのクリ・サシ・クセ。その詞章の深遠な内容は前回の観能時の記録に委ねるとして、ここで記憶にとどめておきたいのは六人とは思えない音圧を聞かせる地謡の、クリにおける謡の高らかさ、クセに入ってからの一音一音を強調する謡い方、最初の上ゲ端の後に現れる最高音などを一糸乱れずに聴かせたその見事さです。かたやシテも、谷の深さを強調する場面では扇を逆手に持ち下を指して地の底に届きそうなほどに強烈な足拍子を聞かせ、さらにクセ舞に入ってからもたびたびの足拍子やさまざまの型を交えながら流れるように舞台上を舞い巡って、片時も目を離すことができません。

長大な二段クセの終わりから太鼓が入り、シテは再び鹿背杖を手にすると六道輪廻の苦しい山廻りの様子を立回りとして示しますが、まずもって足拍子を踏むときに上げる膝の高さに驚く上に、杖で床を突き足拍子を二回踏む動きが囃子方と一体となってまるで乱拍子のよう。やがて杖を突きつつ舞台を廻ったシテは、大小前で杖を胸の前に抱え持って回り、右腕を前に正先に出て足拍子を踏み、杖を逆さにして肩に当て、と印象的な型を連続させた後、杖を肩に当てて下居した姿でツレに対して別れを告げると扇に持ち替えて、地謡との掛合いにより春秋冬の花月雪を訪ねる山廻りの様子を主に扇を用いた所作で示します。ことに雲ノ扇をして月を見るシテの姿はあたかも装束が月光に輝くような神々しさでしたが、キリの最後に山姥が山から山へと飛び去っていく場面に至って地謡が一気にテンポを上げると、これと共にシテは音を立てて膝をつき両手を大きく広げ、さらに激しく舞台上を巡ってから常座で留拍子を踏みました。そして太鼓が最後の一打ちを打とうとするときにツレとワキツレがさっと立ち上がってシテを見送る姿になり、その構図で静止したところで終曲を迎えました。

青山能恒例の終演後の小講座は、今日は観世淳夫師が講師。解説のポイントを箇条書き(順不同)にすると次のようでした。

- 山姥とは不思議な存在。自然そのものというイメージ(「大人のトトロ」と言う人もいる)だが、人間的なところもある。山姥を名乗るキャピキャピのアイドル(百万山姥)に圧をかけるのも、山姥の誇りに基づくもの。そうした複雑な役柄であるため、演じる役者によって山姥の性格づけがいろいろであるし、各種小書によって自然・人間のどちらが強調されるかも変わってくる。

- 「山姥」は大ボリュームの曲であるため、キリの激しい仕舞→クセの長い仕舞→舞囃子での立回リ→前シテの長い謡といった具合に段階を踏んで習っていく。さらに、この曲のツレは綺麗で品がある一方で山姥と対抗できる強さも必要と大変なツレであり、その気持ちを汲み取れないとシテも勤まらないから、ツレをやっていなければシテをやるなと言われる。

- 次回の青山能は今日ツレを勤めた光さんの「鵺」。ぜひご覧ください。

配役

| 狂言大蔵流 | 呼声 | シテ/太郎冠者 | : | 大藏基誠 |

| アド/主人 | : | 冨田昌美 | ||

| アド/次郎冠者 | : | 大藏康誠 | ||

| 能観世流 | 山姥 | 前シテ/女 | : | 谷本健吾 |

| 後シテ/山姥 | ||||

| ツレ/百万山姥 | : | 鵜澤光 | ||

| ワキ/従者 | : | 則久英志 | ||

| ワキツレ/供人 | : | 御厨誠吾 | ||

| ワキツレ/供人 | : | 渡部葵 | ||

| アイ/里人 | : | 大藏教義 | ||

| 笛 | : | 栗林祐輔 | ||

| 小鼓 | : | 清水和音 | ||

| 大鼓 | : | 大倉慶乃助 | ||

| 太鼓 | : | 林雄一郎 | ||

| 主後見 | : | 浅見慈一 | ||

| 地頭 | : | 長山桂三 |