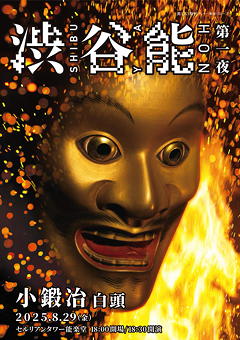

小鍛治

2025/08/29

セルリアンタワー能楽堂(渋谷)で、渋谷能第一夜(金春流)「小鍛治」。若手主体がコンセプトの渋谷能にしては重厚な風を感じさせる高橋忍師がシテで、小書《白頭》付きで上演されることと、地頭を師の弟子である中村昌弘師が勤めることがポイントです。

セルリアンタワー能楽堂(渋谷)で、渋谷能第一夜(金春流)「小鍛治」。若手主体がコンセプトの渋谷能にしては重厚な風を感じさせる高橋忍師がシテで、小書《白頭》付きで上演されることと、地頭を師の弟子である中村昌弘師が勤めることがポイントです。

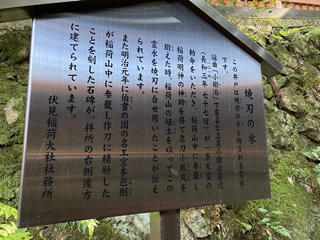

能「小鍛治」は今まで見たことがないのですが、この曲に出てくる伏見稲荷には2021年に訪問したことがあり、御劔社(長者社神蹟)の奥に、謡曲「小鍛冶」で三条宗近が名刀小狐丸を鍛え上げたときに用いたという由緒のある井戸「焼場の水」を見ていました。

また、中村昌弘師が年に一度のペースで開催している「流儀横断講座」でもこの曲を取り上げたことがある上に、本公演の三日前にこの能楽堂でシテの高橋忍師、地頭の中村昌弘師、そして副地頭の本田芳樹師の三人による事前講座が開催されていたので、ある程度の予備知識を持った状態でこの日を迎えることができました。

公演の方は、まず恒例の金子直樹先生の演目解説があり、これが終わってから休憩をはさんでいよいよ本番。そして最後にアフタートークという構成です。

小鍛治

見所が明るく舞台上は薄暗かった照明がふわっとシームレスに反転して、その鮮やかさにこちらの気持ちも入れ替わるうちに囃子方と地謡陣(六人)が登場。地謡の後列は中央が中村昌弘師で、その右隣が金春憲和師、左隣が本田芳樹師です[1]。

静寂の内に登場した洞烏帽子狩衣大口出立のワキツレ(野口琢弘師)は、「道成寺」でもおなじみの橘道成。常座で名乗ると一条院の霊夢に基づき剣を打つべき旨を三条の小鍛冶宗近に申し付けようとするところだと述べて橋掛リに戻り、揚幕に向かって宗近を呼び出します。これに応じて掛直垂大口出立のワキ/小鍛治宗近(野口能弘師)が登場し、手をついて宣旨を承りますが、自分と同じ力量を持ち相槌を打つ者がいないので剣を打つことができないとワキは困惑するばかり。とは言え勅命が覆るはずもなく、進退窮まったワキ[2]はご政道直なる今のみ世なれば

奇特もあるかもしれないとすがる気持ちで氏神である稲荷明神[3]に参ることにします。

すると、地ノ前あたりへ行きかかるワキの背中に揚幕の中からのうのう

と呼ぶ深々とした声があり、これにワキが驚いているうちに姿を現した前シテ/童子(高橋忍師)の面は喝食面[4]。花柄の唐団扇らしき文様を散らしたクリーム色の縫箔を腰巻きにして着付の白を際立たせ、不思議な気配を漂わせつつ橋掛リを進むシテは、ワキに勅命が降りたことも先刻承知です。壁に耳、岩の物言ふ世の中

なのだから話が広まるのは当然だと涼しい顔のシテは「帝の恵みを頼みにすれば必ず心にかなう剣が打てる」とワキを励ますと舞台を廻って大小前に着座して、ここから剣の威徳を語るクリ・サシ・クセと進みます。

クリは漢の高祖と隋の煬帝、サシは鍾馗にまつわる説話を引きますが、話の中心はクセ以降で謡われる日本武尊の草薙剣。居グセでじっと中央に下居しているシテの姿は引き締まった存在感を示し、またサシやクセの上ゲ端でのシテの謡はごく短い詞章の中にも力がこもってその音圧は圧倒的です。やがて初冬の山々に見える雪を遠く眺める様子を目付方向を見やる姿で示したシテは、夷の来襲の場面から剣に見立てた扇を抜いて立ち、足拍子も高らかに勇壮無比の仕方話で草を薙ぎ払い火攻めを仕掛ける敵を撃退する様子を舞台上に再現し、常座で扇(剣)をかざして見せた後、ワキに向かい安心して帰宅せよと語りかけました。ここでワキがシテの正体を尋ねると、シテはそれには答えず剣を打つための壇を作って待つように、そうすれば必ず力添えをするだろうと告げると、手をつくワキを見下ろしてから一気にスピードアップした地謡・囃子に乗って夕雲の稲荷山 行くへも知らず失せにけり

と橋掛リに向かい、来序が奏されるうちに中入となりました。さらに、シテの姿が揚幕の向こうへ消えるとワキも立ち上がり後に続きましたが、このようにワキも中入するのは「小鍛冶」に特徴的な部分です。

囃子が軽快な狂言来序に変わるとアイ/末社の神(山本則重師)が登場し、その朗々たる声でここまでの話の内容を重ねて語り、剣の起こりとして素戔嗚尊にまつわる十束剣と草薙剣の由来にも言及した上で、所願成就疑いなしと心得候えと高らかに宣言をして去っていきました。この後に後見が金と紺の市松模様の畳縁を持つ一畳台(壇)を持ち込んで正先に据えましたが、その上は三方を人形の紙垂をつけた注連縄が囲い、壇の上には中央に大柄の毘沙門亀甲文様の金床、その向かって左に御幣が置かれ、さらに金床の向こう側に刀身と鎚が用意されています。

出立を改めたワキの姿は神事に臨む正装であるおそらく風折長絹大口出立。いったん後見座に向かってクツログ姿勢になった後、リズミカルな小鼓を中心とする囃子(ノット)が打ち出されると共に前に出てきて壇に乗り御幣を捧げ持つと、ぐっと引き締まった表情でまさに祝詞らしき荘重な口調をもって刀匠としての技芸の由来を述べ、これから打とうとする御剣のための神々の助力を願って謹上再拝

と御幣を振るって拝礼しました。

ここから囃子方は早笛を奏し始め、一畳台を降りたワキが笛前に移動して後見の手を借りて右肩を脱ぐと共に、さっと幕が上がって後シテが鎚を前に差し出した姿で舞台へと進み入りました。その姿は頭上に稲荷明神の使者である狐を載せた輪冠を戴き、小書《白頭》により白頭に泥小飛出面、白地に金襴の亀甲文様の狩衣を衣紋に着て肩上げし、袴も白地に金襴の立涌文様。事前講座では《白頭》での後シテは「臈長けた」姿だということでしたが、シテからワキへの呼び掛けを地謡に謡わせた後にひとしきり舞台上を巡り回る舞働では、むしろ神々しくも颯爽とした力強い姿に見えます。さらに後シテの第一声東南壇の上に上がり

の大音声に思わず威圧されるものを覚えているうちに、シテは壇の上に乗ってワキと礼を交わし、ついでワキも壇に乗って刀身を取り出すと、シテとワキとが交互に刀を打つ型を示しました。さらに各々の銘を入れることで剣が打ちあがり、ワキから手渡された刀身の刃の雲を乱

すごとき紋を眺めたシテはこの天下第一の二つ銘のみ剣

を持って壇を降りましたが、常の演出ではここで後ろ向きに飛び降りるのに対し、荘重さを強調するこの日の演出では静かに歩み降りていました。そしてワキと礼を交わすと脇座にずっと待機していたワキツレに刀身を捧げ渡し、すんなり後ろに下がって拝礼。

ここから叢雲に飛び乗り

とシテが稲荷の峰へ帰る場面では、シテがはっと身を起こした後に流儀によっては飛ビ返リを見せたり、金春流でも鬼物留という動きの大きな型があるのですが、この日の演出では一気に速度を上げた地謡に乗ってそのまま二ノ松まで下がり、ここでテンポを戻した地謡稲荷の峰にぞ帰りける

を聴きながら留拍子を踏みました。

事前講座によるポイント解説

- ^本田芳樹師の方が先輩なので本来であれば中村昌弘師が地頭になることはないが、今回は本田芳樹師が「昌弘くんやったら?」と中村昌弘師に機会を譲ってくれたそう。

- ^この

進退ここに窮ま

ったワキの心象は地謡が謡っており、この間にワキツレは脇座へ、ワキは常座へとそれぞれの位置を変えている。このようにシテの登場前から地謡が謡う場面があるくらい「小鍛冶」は地謡の量が多く、しかも小書があれば普通はその変化に注目してもらうためにどこかを省略することが多いのに今回は省略箇所がないフルバージョンになるので、今日の地謡はたいへん。にもかかわらず、高橋忍師(シテ)から中村昌弘師(地頭)への注文は「とにかく目一杯力強く謡ってほしい」。高橋忍師曰く、たとえ静かな曲趣の曲(たとえば三番目物「羽衣」)であれ全力で謡っても静かに聞こえる節に作られているのだから、どんな曲でも地謡は全力で謡ってほしい、ということでした(これは本番が終わってからの個人的な感想ですが、地謡陣はシテの期待にしっかり応えていたと思います。この点に関しては、中村昌弘師の自己採点も聞いてみたいような気がします)。 - ^伏見稲荷は秦氏の氏神で、秦河勝を家祖とする金春流にとっても深い縁がある。現在も金春稲荷がある銀座八丁目(江戸時代に金春流が拝領した土地)では毎年8月に能楽金春祭りが開催されている。

- ^常の演出では前シテはぼさぼさの黒頭に童子面だが、今回は喝食鬘に喝食面(「自然居士」「花月」などに用いるイケメン)。後シテも常では赤頭に小飛出(「小鍛冶」「鵺」「殺生石」に用いられる異形面)であるのに対し、今回は金泥が施された泥小飛出が用いられ髪は白頭。ちなみに、能では原則として生身の成年以上の男性は直面、それ以外は面を用いることになっており、前シテの役柄は少年かつ稲荷明神の化身なので面をかける。同様の理由から女性役もすべからく面をかけ、また女面では目の穴の形が若い面の四角から年齢が上がるにつれ丸に変わる(cf. 小飛出の目の丸さは強さを示す)が、中村昌弘師がある女子大(?)の講座でそういう話をしたら「たぶん歳をとると目のハリがなくなるのだと思います」と言われたとのこと。

この記録の執筆に際しては、事前講座で紹介された次の動画も参考にしました。

これはやはり金春流での「小鍛冶」で、シテは中村昌弘師。照明やカメラアングルが劇的な効果をあげて一曲の雰囲気がよく伝わり、前シテの出から間狂言までが省略されてはいるもののとても参考になります。ちなみにシテの出立はもちろん今日の舞台とは異なりますが、ワキとワキツレの出立は同じでした。

アフタートークには、まず宝生流・高橋憲正師が舞台に現れました。これには金春流の舞台の後になぜ宝生流?という疑問が湧くところですが、高橋憲正師は自分が登場したのは金春流に移ったからでも忍先生の養子になったからでもありませんと見所を笑わせた上で、10月の渋谷能第二夜「鉄輪」で地頭を勤めることになっていると説明して観客を納得させ、さらに高橋憲正師の目線から今日の「小鍛冶」の印象を語っているうちに今日のシテだった高橋忍師が合流しました。

高橋憲正師の言によれば、宝生流でも「小鍛冶」の《白頭》はよく演じられる人気曲ながら、その演出は年齢が高い演者向け(したがって昔は60歳以上にならないと上演できないとされていた)で、重々しくゆっくり演じられるのが特徴とのこと。ところが今日の演出では最後に橋掛リへスピーディーに移動するなど宝生流とは違った違った演じ方がされていて、高橋憲正師は見ていて驚いたのだそうです。そこで高橋憲正師から高橋忍師への質問もまずは金春流における《白頭》の位置付けや常との演出上の違いを尋ねるものになりましたが、高橋忍師の言によれば「あまり違いはない」とのことで、装束が変わり、飛んだり回ったりする型がなくなり、緩急がつくくらいなのだそう。ただし、全体的に荘重な感じにしたかったので、登場楽(早笛)もゆっくり目に演奏するようにと囃子方に注文を出したということです。

また、前シテの童子を演じる際の心掛けについて問われた高橋忍師は、あのにこやかな表情で「何も考えません」ときっぱり。老人を演じるときでも老人っぽく演じるのではなく、決められた型を着実にこなし正しく謡えば自ずとその役柄になるのであり、しかも今日の自分は自分の人生の中で一番若いのだから童子を演じるのに一番ふさわしいので、今できる童子を演じるだけだと説明して見所を唸らせました。

最後に高橋憲正師から10月の「鉄輪」に向けてアドバイスを求められた高橋忍師は、またしてもにこやかに「それは企業秘密です」。そうは言いながらも「鉄輪」の終盤で激情を迸らせるダイナミックな型や地謡の謡い方についていかにも楽しそうに話してくれて高橋憲正師を喜ばせたところで、アフタートークは終了しました。

高橋忍師がシテを勤めた能は、これまで2014年「葵上」、2019年「二人静」、2020年「実方」の三回(うち「葵上」「二人静」はツレが中村昌弘師)観ていますが、今日もまた観ている側の背筋が伸びてくるような、内なる力のこもった能を拝見しました。今回の「小鍛冶」は、小書《白頭》によって神々しさが添えられているとは言えこれまで観た曲と比べれば情念の重さを感じさせるものではないのですが、シテはもとよりワキとアイの気迫も加わって一貫して重厚な舞台となりつつ、一方では地謡と囃子方がもたらす緩急が要所に緊迫感をも持ち込んで、観終えた後の充実感と余韻の深さは夢幻能のそれと変わりがありませんでした。それにしても高橋忍師は、面を掛け重い装束を身につけていながらどうやってあの(仕舞のときとなんら変わらない)声の通りと所作の自在さを発揮できるのかと、ただただ感服するばかりです。おかげで、このシテに六人で太刀打ちしなければならない地謡(地頭)は大変だろうなと、妙な感想も持ってしまいました。

なお、能楽堂で配布された番組表に付された解説によれば、「小狐」という名の刀は摂関家伝来の剣として平安後期から記録に見えるものの、稲荷明神との結びつけは中世後期まで見当たらず、石上神宮の縁起である『和州布留大明神御縁起』(1446年以前に成立)の中に三条小鍛冶が稲荷明神と共に打って天子に献上した小狐が後に石上神宮の宝殿に収められたという話が含まれていて、これは能より遡る類話であろうとされていました。ちなみに本曲のクセで長々と語られる草薙剣も『和州布留大明神御縁起』の中で言及されていますが、石上神宮に奉安されているのは素戔嗚尊が八岐大蛇を斬った十束剣の方であり、そのとき八岐大蛇の尾から取り出された草薙剣は三種の神器の一つとして熱田神宮にあると言い伝えられています。

ともあれこの「小鍛冶」は稲荷明神の霊威と剣の威徳を示す曲ですが、同時にご政道直なる今のみ世なれば

こそこうした奇特もあるのだと為政者を讃える意図もそこはかとなく窺えます。一条院と言えば紫式部や清少納言の時代、つまりは藤原氏が権勢をふるう時代の天皇ですが、ここで想定される為政者はむしろこの曲が作られ初演されたときの足利将軍のはず。仮に作者が金春禅鳳(1454-1532?)なら応仁の乱終息後の混乱期あたりということになりそうですが、果たしてどうなんでしょうか。

配役

| 能金春流 | 小鍛治 白頭 |

前シテ/童子 | : | 高橋忍 |

| 後シテ/稲荷明神 | ||||

| ワキ/小鍛治宗近 | : | 野口能弘 | ||

| ワキツレ/橘道成 | : | 野口琢弘 | ||

| アイ/末社の神 | : | 山本則重 | ||

| 笛 | : | 藤田貴寛 | ||

| 小鼓 | : | 吉阪一郎 | ||

| 大鼓 | : | 原岡一之 | ||

| 太鼓 | : | 大川典良 | ||

| 主後見 | : | 辻井八郎 | ||

| 地頭 | : | 中村昌弘 |

あらすじ

小鍛治

一条帝の臣下・橘道成が名工・三条小鍛冶宗近を訪ね、帝の霊夢を伝え御剣を打つことを命じる。宗近は優れた相槌の者がいないと途方に暮れ、稲荷明神へ祈願に出かけると一人の童子が現れる。童子は既に勅命を知っており、御剣は必ず成功すると宗近を安心させると、日本武尊の草薙剣の物語を語って聞かせ、力を貸そうと言って消える。宗近が注連縄を張った壇を設え待っていると、稲荷明神の使いの狐が現れ、相槌となって御剣を打ち上げ、表に小鍛治宗近、裏に子狐と銘を入れ勅使に捧げると再び稲荷山に帰って行く。