一人翁 / 秀句傘 / 鵜飼

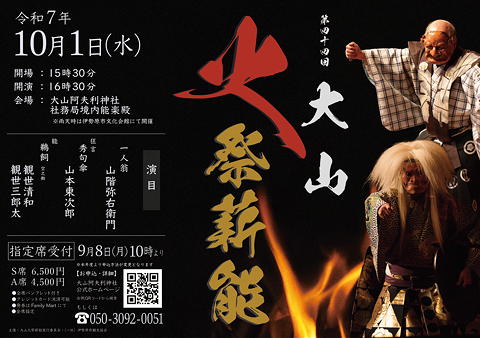

2025/10/01

大山阿夫利神社で第44回大山火祭薪能を拝見。2年前の第42回に続き2回目の参列です。今回もFacebookの丹沢関連のグループでご一緒している相模太郎さんからお誘いをいただいたもので、チケットは大山阿夫利神社下社の茶屋「さくらや」に配布された三枚の内の一枚を分けていただきました。相模太郎さん、「さくらや」さん、ありがとうございました。

しかしあいにくこの日は朝から雨模様で、午前10時には阿夫利神社のサイトに会場変更の告知が掲示されました。残念ですがこればかりは仕方ありません。

変更先の会場は小田急線伊勢原駅から徒歩15分ほどの伊勢原市民会館で、ここで相模太郎氏・タニレイコさんと合流しました。ところが、16時半開演という触れ込みだったのにその10分前にホールに入ったところすでに舞台上で狂言が演じられていたのにはびっくり。もっともこれは目当ての本職能楽師によるものではなく大山能楽社保存会の皆さんによる仕舞と狂言で、その主役はおおむね子供たち(ただし地謡は大人)です。したがって次々に登場する少年少女たちの仕舞(ご当地物「道灌」と脇能「鶴亀」「岩船」「竹生島」が多い)は「引き続きがんばれ」と応援したくなるものばかり(でも自分がやったらとてもこんなふうにはできない)でしたが、我々が入場したときに演じられていた狂言「痺り」に出演していた少年はまことに見事な太郎冠者ぶり(主人役は大藏流・石井信也師)で、これにはいたく感心してしまいました。

ひとしきり仕舞と狂言が演じられた後、伊勢原市長さんの簡にして要を得た挨拶があり、ついでプログラムの上では修祓、神火入場、火祭神事、火入れ式とあるもののこれらは場所の変更に伴い省略されて、演能開始を告げる僉義に続いて「一人翁」に移ります。

一人翁

三人の神職、烏帽子狩衣指貫姿の翁(山階矢彌衛門師)と四人の上下出立の地謡陣(地頭は上田公威師)が登場し、神官が「悠久四千年」から始まる祝詞を述べてから翁に向かって「薪御能仕り候え」と呼び掛けると、翁は「畏まって候」と応えて正面を向き、ここからホールの隅々まで沁み渡るような声でとうとうたらりたらりら

と謡い始められて、天下泰平、国土安穏、今日の御祈禱なり

という祈りの言葉を経て千秋萬歳の喜びの舞なれば、一舞舞はう萬歳楽

まで。この萬歳楽

を地謡が低く繰り返して終曲となり、正先で深く拝礼した翁が神職たちと向き合う位置に着座してから、神官を先に立てて演者たちは橋掛リを下がっていきました。まことに神事の一部となすにふさわしい荘重な翁でしたが、その空気を受け止めた客席が拍手はおろか咳きの音ひとつ立てずに一同を見送ったのには、驚くと共に感銘を受けました。伊勢原市民の皆さん、見事です。

この後に仕舞「道灌」(松木千俊師)と「羽衣キリ」(武田文志師)が舞われてから、休憩なく狂言に移ります。

秀句傘しゅうくからかさ

典型的な大名狂言で、初見です。まずづかづかと舞台に登場した大名(山本東次郎師)はこのあたりに隠れもない大名です

といささか品がない感じ。大名の寄合いで皆が笑い合っているのに理由がわからず自分が笑われているのではないかと不安に思っていたところ、太郎冠者(山本凛太郎師)からそれは「秀句こせ言ごと」(ダジャレのようなもの)だと教えられて胸を撫で下ろします。それなら自分も習いたいので教えてくれと太郎冠者に頼むあたりはこの大名の案外な人の良さを示していますが、太郎冠者にはそれはできないので大名の命により秀句を教えられるものを雇い入れるために上下の街道へ行くことになりました。

せっかちな大名に急き立てられて出掛けた太郎冠者でしたが、新しく人を雇えたら自分も楽ができるだろうと皮算用しているうちに街道に出てそこで待っていると、ここへ奉公の望みをもって遠国方から都へ上るところだという唐傘を肩に掛けた男(山本則秀師)が通りがかります。太郎冠者はこれを呼び止め、大名が新参者を抱えようとしているのだがお前もどうかと言葉巧みに誘って彼をスカウトすることに成功して二ノ松(屋敷の前)まで案内しましたが、そこで「さて和御料わごりょは秀句がなるか?」。いや、それは連れてくる前に聞くポイントでは?とツッコミを入れたくなりますが、この新参者は戸惑いつつも傘に関する秀句ならいくらでもと請け合いました。

こうしていよいよ対面ということになり、大名は威厳を示すべく聞こえよがしの大きな声で太郎冠者にあれこれ命じて床几に掛かるのですが、遠路やってきた新参者をねぎらいつつ秀句が聞きたいと求めたところ、新参者の回答は「骨折って参った」「小骨折って参った」「徒然に申そう」「かみげで候」「得申すまい」。意味がわからないところもあるものの、おそらく骨、紙、柄といずれも傘にまつわる言葉なのですが、そのことがわからない大名は怒って刀の柄に手を掛けたため、新参者は文字通り飛び上がって二ノ松へ逃げました。怒りが収まらない大名は太郎冠者に新参者を追い返すよう命じましたが、そこで太郎冠者から今のが唐傘についてのよくできた秀句だったと聞かされて「これはいかなこと」と愕然。すっかりしょげてしまった大名は、今のはいずれ側近くに仕えられるかどうか試してみたのだという方便を思いついて太郎冠者に新参者の後を追わせます。

あんな気の短い殿様に仕えられるものかと去ろうとする新参者の袖を引き止めた太郎冠者は、大名の方便を繰り返してどうにか新参者を大名の前に連れ帰ることができ、大名もまた満面の笑みでこれを迎えて言い訳をすると、新参者はそう思っていただけるのなら「ありがとう存じまする」。ところがここから会話がねじれてきて、大名はこの秀句でもなんでもない言葉に呵呵大笑すると褒美に自分が持っていた扇をとらせました。これに感謝した新参者の「大慶に存じまする」という挨拶にも大名は大笑いして今度は腰の刀を下します。当然これらは太郎冠者が大名から受け取って新参者に渡すのですが、太郎冠者は新参者の言葉が秀句ではないことがわかっているものの、大名の勘違いを正すこともできず微妙に困惑した様子を見せるのが笑えます。刀をもらった新参者がさらに「満足いたしまする」と礼を述べるとまたしても大名は大笑いして太郎冠者に「これも面白いではないか」と同意を求め、太郎冠者は「面白うござる(困)」。ところが褒美とすべき品がなくなった大名は、後見と太郎冠者の手を借りてあろうことか装束を脱ぎ始め、我慢できなくなった客席から笑い声が漏れました。こうして望外の品々を手に入れた新参者は、「祝着いたしまする」と礼を述べて大名が喜んでいる間にもらったものを抱え橋掛リに出ると太郎冠者を呼び、自分の唐傘を殿様に差し上げるようにと頼んで風のように去っていきました。

託された唐傘を大名に渡して太郎冠者が切戸口から下がった後に、一人残された大名は訝しみながらも、これは小歌の心でくれたものであろうと開いた傘を掲げながら小歌「雨の降る夜は〜」を歌いましたが、やがて傘を閉じてしみじみと「ああ……秀句と申すものは、寒いものでござる」。

最後の一言が「寒いものじゃ」という独り言ではなく「寒いものでござる」という客席への呼掛けになっているところがおかしくもあり、同情を誘うところでもあり。山本東次郎師の大名は、言葉の端々に窺える人の良さのおかげで、その愚かさを笑い飛ばされる存在ではなくどこか親しみを覚える愛すべき人物になっていて、観ていて気持ちの良いものでした。それにしても師の舞台を拝見するたびに思うことですが、88歳であの身のこなしと声の通りは尋常ではありません。頸肩腕症候群に悩まされて近頃思うような動きができていない自分としては、爪の先ほどでもいいので師の元気にあやかりたいものです。

狂言と次の能「鵜飼」の間に新酒賜りの儀と称し、神職二人が舞台上手から現れ酒瓶を三方に載せて、これを一人が揚幕の前まで持っていくと揚幕から出た能楽師が受け取るというあっさりした儀式があって、ここでも休憩なくそのままお調べが聞こえてきました。こうしてみると一連の行事の中で休憩があったのは最初の大山狂言・仕舞と次の伊勢原市長さんの挨拶の間だけで、その後の「一人翁」、仕舞二番、「秀句傘」「鵜飼」を一気に上演するというスパルタな式次第になっていますが、これは能楽堂の公演とは異なり上演中の出入りをあまり気にしない緩い運営になっているためなのかもしれません。

鵜飼

「善知鳥」「阿漕」と共に三卑賤の一つとされる「鵜飼」を、私は2010年に旧観世能楽堂で観ています。そのときは先に「善知鳥」を観ていたためシテが殺生の業に取り憑かれる表現の深刻さという点で「鵜飼」には物足りないものを感じてしまったのですが、それ以来15年を経て鑑賞眼が変わっているはずの自分にこの曲がどう映るだろうか、という点がこの日の観能の自分なりのポイントでした。そして結論から言えば、この曲に対する印象はやはりがらっと変わることになりました。

上下出立の地謡・囃子方がそれぞれの位置に着座して、名ノリ笛に乗って登場したワキ/旅僧(福王和幸師)とワキツレ二人(番組には記載なし)。安房から甲斐へという道行や後に法華経を賛美することからワキは日蓮上人と考えられています。朝方に都留を発って(笹子峠を越えて?)日暮れ近い頃に石和に着いた一行は、アイ/里人(山本凜太郎師)を呼び出して宿を借りようとするものの当地の大法としてよそ者は泊められないと断られてしまいます。このためキレたワキが是非に及ばず候と背を向けたとき、気の毒に思ったらしい里人が御堂に泊まるよう勧めましたが、ここで「あの御堂はあなたのものか?」「違います」「ではあなたに借りるまでもないではないか」といった殺伐としたやりとりがあり、川から夜な夜な光るものが出てくるから気をつけろと注意されても法力があるから大丈夫だと妙に傲慢です。

ぶつくさ言いながらアイが消えた後、一声と共に現れた前シテ/尉は定型の尉出立で腰蓑を着用し、水衣は右肩だけを上げた姿。手にした松明を掲げながら一ノ松まで進んでの一セイ鵜舟にともす篝火の、後の闇路を如何にせん

は、久々に聞く観世清和師ならではの流麗にして説得力ある謡です。ここで久々というのは、かつて観世能楽堂が松濤にあったときは自宅から歩いて5分という立地のおかげもあって気軽に観世会定期能を観に行っていたのに、2017年に観世能楽堂が銀座に移ってしまい、しかもその座席配置になじめないものを感じたことから観世会の能からは縁が遠くなってしまっていたためで、最後に観世清和師のお声を聴いたのは2年前の鵜澤久師の会での舞囃子、その前はコロナ禍の最中の2020年の「翁」という有様でした。

さて、松明を振りながら舞台に進んだ前シテはワキたちの存在に気づき、ワキが御堂に宿を借りている理由、シテが鵜使いであり月の入りまで御堂に休らうことを常としていることなどを問答の内に語り合います。ここでワキがシテに殺生の業をもうやめてはどうかと呼び掛けたときのシテの仰も尤にて候へども

のタイミングに齟齬があってシテの言葉がワキの台詞にかぶさる瞬間があったものの、大過なく軌道修正してワキツレの如何に申し候

を引き出しました。ワキツレ曰く、自分は二三年前にここで鵜使いに出会い、同じように殺生禁断を説いたところもっともと思われたのか一夜もてなしてもらった、そのことをこの人を見て思い出した。これを聞いたシテはワキツレとじかに言葉を交わしてその鵜使いが死んだと告げ、これを聞いたワキの求めに応じて鵜使いの最期の様子を語ります。

正中に下居し、松明を床に置いて居住まいを正したシテが語るには、その鵜使いは上下三里の殺生をかたく禁じられているこの石和川で禁漁の罪を犯したため、ある夜、待ち構えていた土地の者たちに捕まり簀巻きにされて川に放り込まれてしまったのですが、この凄惨な場面を描写するシテの語りは真に迫って恐ろしいものでした。土地の者たちが憎き者

(禁漁者)にばつと

駆け寄り彼を殺せ

と口々に罵り、鵜使いは左右の手を合はせ

て許しを乞うても聞き入れられず波の底へと投げ入れられて叫べど声が出でばこそ

。このばつと

から一気にボルテージが上がったシテの語りが叫べど

をもって川に沈みゆくように沈静化するまで、客席は言葉もなく聞き入っていましたが、ようやくここに囃子が入ってシテが自らをそのときの鵜使いの亡者であると明かした上で弔いを求めると、おそらく普通の夢幻能の構成であればここでシテは中入し、後場において殺生の喜びに囚われてその報いを受ける姿を見せるところですが、この曲においては弔うためにも鵜飼の業を見せるようにとワキから求められて、鵜を使う様子を示す写実的な型が連続する「鵜之段」が中入前に置かれます。

ワキとの掛合いの中で松明を逆手に持ち替え腰の後ろから扇を取り出したシテが、荒けき鵜どもを此河波にばつと放せば

と大音声と共に左手にした扇を投げ込むような型を見せると、その扇が見事に開いて鵜たちが川面に広がるさまが目に浮かぶよう。ここから情景描写を地謡に委ね、シテは鵜舟を使う様子で舞台上を左右に進み罪も報も、後の世も忘れはてておもしろや

と魚を追うことに夢中になっていましたが、二ノ松まで追い進めたときに松明の明かりが月のためにきかなくなったことに気づくと、力なく扇と松明とを捨ててモロシオリ。鵜舟のかがり影消えて、闇路に帰る此身の、名残をしさを如何にせん

と地謡により美しくも哀しく謡われるうちに、シテはいったん一ノ松に戻ってワキを見やってから、静かに中入しました。

松明の火の下で鵜を使うさまを見せるこの「鵜之段」はまさに、舞台の下に池を持ち篝火の灯りに照らされる阿夫利神社清岳殿で演じられるにふさわしかったはずですが、気象条件ばかりは如何ともしようがありません。

常であればここで間狂言が入るところですが、この「鵜飼」は前シテと後シテがまったく別人格であることを踏まえてこの日の後シテは観世三郎太師にスイッチされるため、ただちに後場に入ります。

ワキを正先、ワキツレ二人をその背後の左右に置く三角形の配置になったところで、ワキは扇を床に置いてこれを法華経の一字(ずつ)を書きつけた川瀬の石に見立て、数珠を手にして合掌します。すると太鼓が入ると共に半幕になって何者かの気配が漂い出し、ワキたちが脇座へ戻ると共にいったん下ろされた揚幕が再び引き上げられるとリズミカルな囃子に導かれて後シテ/閻魔大王(観世三郎太師)が登場しました。黒頭に唐冠、べし見の面、黒地金襴の法被と赤地金襴の半切という派手な姿の後シテは威風堂々、早笛に乗って一気に正先まで出て激しく袖を返し、ここで夫れ地獄遠きにあらず

と力をこめて謡い出してから、さまざまな型を交えながら鵜飼の老人がかつて僧(上述のワキツレ)に一夜の宿を貸したことの功徳をもって悪鬼心を和らげて、鵜舟を弘誓の船に為し

救われることとなったことを語ります。さらに真如の月や出でぬらん

と強烈な足拍子を響かせたシテは、いったんテンポを落とした囃子を聞きつつ舞台上を廻り、やがてスピードアップして大小前に素早く回転すると正中に飛ビ安座。

この後はロンギからキリまでひたすら法華経賛美の言葉が続いてめでたく終わるのですが、小書《空之働むなのはたらき》によりシテは中央に着座したまま。右手の扇を顔の前に立て左袖を前に広げた形は閻魔大王が笏を持つ姿を模しているのかと思いますが、やがてワキを見やってから立ち上がったシテは、後事を地謡に託してそのまま橋掛リを下がって揚幕の内に消え、最後に立ち上がったワキが正面を向いた形で終曲を迎えました。

附祝言に「高砂」が謡われて、この日のプログラムは終了です。「鵜飼」を大山阿夫利神社で観られなかったのは残念でしたが、禁制を犯した哀れな鵜使いの男がむき出しの暴力によって殺される凄惨な場面や、ダイナミックな型の連続の中に高揚と悲嘆とを凝縮させた「鵜之段」が描写しているものを、実際にそこに鵜使いがいるかのように感じ取ることができ、15年前にこの曲を観たときのポジティブとは言い難かった印象を覆すことができたのは、無論この日の前シテを演じた宗家のお力もありますが、今日までの間の自分の観能経験の蓄積にもよるところ大ではなかったかと思います。

しかしそうだとしたら、能を観はじめてから間もない頃に観てそれ以来ご縁がなかった他の曲たちも、あらためて観れば必ず新しい気づきがあるはず。能の一曲の中には必ずキリがありますが、畢竟これを観る側にはキリはないということです。なんだかうれしいような、気が重くなるような、複雑な気持ち……。

配役

| 一人翁観世流 | : | 山階弥右衛門 | ||

| 仕舞観世流 | 道灌 | : | 松木千俊 | |

| 羽衣キリ | : | 武田文志 | ||

| 狂言大蔵流 | 秀句傘 | シテ/大名 | : | 山本東次郎 |

| アド/太郎冠者 | : | 山本凛太郎 | ||

| アド/新参者 | : | 山本則秀 | ||

| 能観世流 | 鵜飼 空之働 |

前シテ/尉 | : | 観世清和 |

| 後シテ/閻魔大王 | : | 観世三郎太 | ||

| ワキ/旅僧 | : | 福王和幸 | ||

| ワキツレ/従僧 | : | |||

| ワキツレ/従僧 | : | |||

| アイ/里人 | : | 山本凜太郎 | ||

| 笛 | : | 杉信太朗 | ||

| 小鼓 | : | 観世新九郎 | ||

| 大鼓 | : | 亀井広忠 | ||

| 太鼓 | : | 林雄一郎 | ||

| 主後見 | : | 武田尚浩 | ||

| 地頭 | : | 浅見重好 | ||

あらすじ

秀句傘

この頃の寄合いで皆が笑いあっているのを不思議に思った大名は、それは秀句を言い合っているのだということを太郎冠者に教えられ、傘の秀句の達人だという新参者を召し抱えることにする。ところが大名にはその秀句が理解できず、怒って新参者を追い返してしまう。太郎冠者から今のが秀句だったと聞かされた大名は新参者を呼び戻させるが、今度はなんでも秀句だと勘違いしてさまざまに褒美を与え、ついに身一つになってしまう。

鵜飼

→〔こちら〕