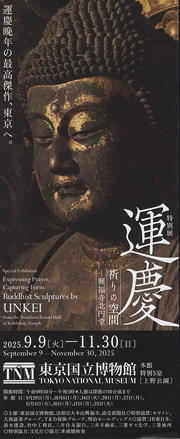

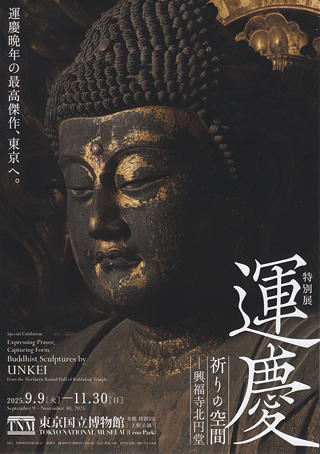

運慶 祈りの空間―興福寺北円堂

2025/10/28

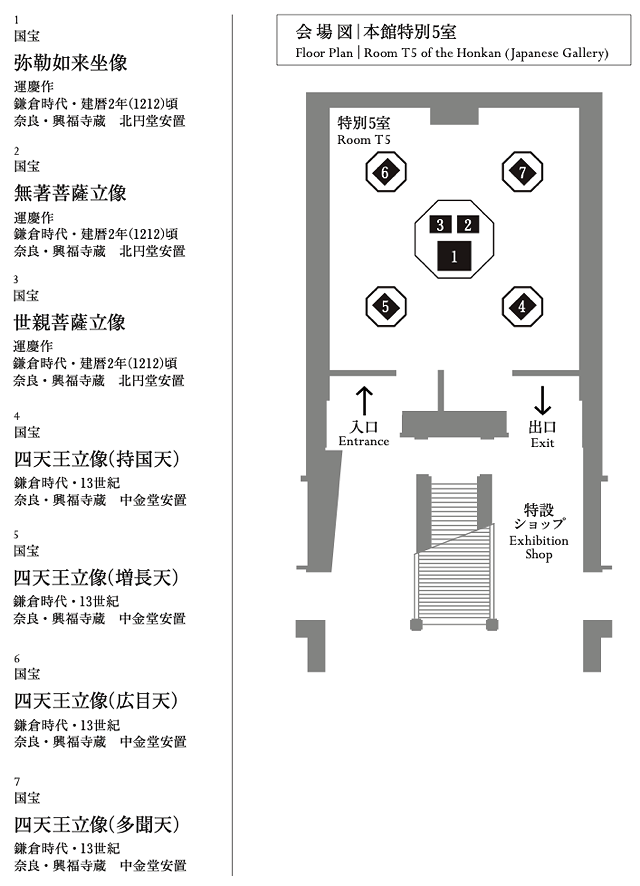

東京国立博物館(上野)で「運慶 祈りの空間―興福寺北円堂」。ちょうど8年前の今日、運慶の業績をほぼ網羅する「特別展 運慶」を平成館で見ていますが、今回はこじんまりと興福寺北円堂に絞り込んだ展示になっています。このため、この展示は平成館ではなく本館の特別5室という小さな空間を使って行われます。

東京国立博物館(上野)で「運慶 祈りの空間―興福寺北円堂」。ちょうど8年前の今日、運慶の業績をほぼ網羅する「特別展 運慶」を平成館で見ていますが、今回はこじんまりと興福寺北円堂に絞り込んだ展示になっています。このため、この展示は平成館ではなく本館の特別5室という小さな空間を使って行われます。

東京国立博物館のサイトに記された本展の開催趣旨は、次のとおりです。

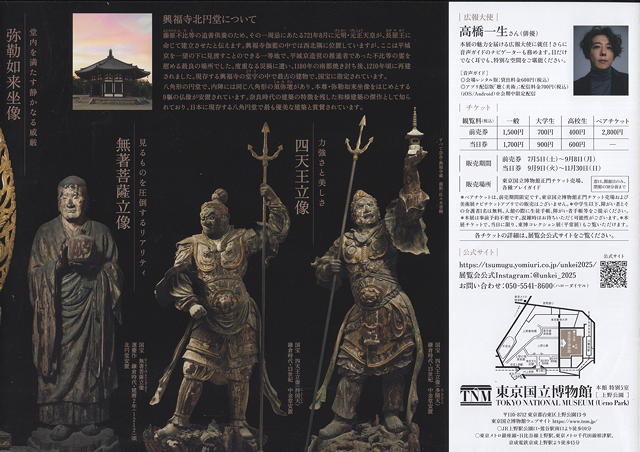

奈良・興福寺の北円堂は、本尊の国宝 弥勒如来坐像と両脇に控える国宝 無著・世親菩薩立像が、鎌倉時代を代表する仏師・運慶晩年の傑作として広く知られています。運慶の仏像が安置される空間をそのまま伝える貴重な例である北円堂は通常非公開ですが、修理完成を記念して弥勒如来坐像の約 60 年ぶりの寺外公開が決定いたしました。

本展は、弥勒如来坐像、無著・世親菩薩立像に加えて、かつて北円堂に安置されていた可能性の高い四天王立像を合わせた7軀の国宝仏を一堂に展示し、鎌倉復興当時の北円堂内陣の再現を試みる奇跡的な企画です。国宝7軀のみで構成された至高の空間をご堪能ください。

←栞の裏面のQRコードは「興福寺特別映像」にリンク。

←栞の裏面のQRコードは「興福寺特別映像」にリンク。

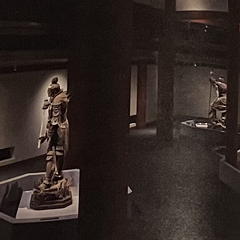

事前にネット予約して入手していたQRコードを示すとこれと引き換えにチケットとプレゼントの栞をもらい、本館の特別5室に入るとすぐに、中央に弥勒如来坐像、その後方左右に無著・世親、これらを囲む四隅に四天王が外を向いて立っています。入場待ちの行列ができる日もあったと聞いていますが、この日はすんなり入れた上に室内も比較的空いており、一体一体とじっくり向き合って対話を交わすことができました。

北円堂

最初に、今回の展示の対象となっている諸尊を納めた北円堂についてのおさらいとして、図録に掲載された興福寺貫首の「ごあいさつ」から一部を引用すると、次のとおりです。

国宝・興福寺北円堂は平城遷都の立役者・藤原不比等の功績を称え、元明・元正天皇の発願によって養老五年(721)に建立されました。その後、永承四年(1049)に焼失、また治承四年(1180)12月28日には平重衡による南都焼き討ちで全山が焼亡。北円堂も灰燼に帰しています。

復興のなか奈良仏師運慶は一門を率い、承元二年(1208)暮れから北円堂諸像の造立を始めました。玉眼の手法を駆使し写実性を極めた運慶。しかし、その限界も感じていました。仏陀の再現には相応しくない。その精神性の高さの極限を追い続けた運慶。彫眼の本尊・弥勒如来は運慶が求めた造仏の到達点です。

承元四年(1210)に北円堂は再建されましたが、安置された諸尊はその後に在所を変えています。本展は鎌倉再建寺の北円堂内陣を彷彿させ、興福寺でも二度と拝観できない荘厳となりました。

興福寺はその後もたびたび罹災していますが、北円堂は災禍を免れ、現在残っているのは承元四年に再建されたものです。なお、この北円堂の立地は興福寺が建つ高台の西端にあたり、高層建築がなかった奈良時代には、そこから平城宮を見下ろすことができると共に平城宮側からも北円堂を見上げられて、藤原氏の氏寺としての権威を示していたはずだということです。

←2009年に訪れた北円堂。

←2009年に訪れた北円堂。

《木造弥勒如来坐像》(国宝)

興福寺にはこれまで何度も訪れていますが、その中で北円堂の諸尊に対面したのは2009年のこと。この《弥勒如来坐像》とはそのとき以来の再会となります。たっぷりとした体躯を法衣に包み半眼で衆生を見下ろすその姿は、兜率天上にあって五十六億七千万年後の大悟により如来となった姿を先取りしたもの。像内には如来になる前の姿である弥勒菩薩立像が納入されているそうです。後補とされる光背は外してありますが、それでもこの像から感じられる威厳には思わず手を合わせました。

《木造無著・世親菩薩立像》(国宝)

この二体はこれまで2009年の興福寺参詣時のほか、2004年の「興福寺国宝展」と2017年の「特別展 運慶」でも拝見していますが、共に分厚い体躯を持ちつつ、かたや老年の穏やかな相貌の中に限りない知性を感じさせる無著と、かたや壮年の厳しい表情が思想家としての毅然とした覚悟を示す世親との対比が素晴らしく、何度見ても見入ってしまいます。これら二軀は、北円堂創建時には像主が誰か定かではなかった老壮二羅漢像を復興に際して明確に無著・世親として造像することにより、北円堂を不比等追善の堂から法相宗の祖師堂へと転換させる役割を担ったものと言われており、創建当初像にならった復古的な造形が求められた北円堂の諸尊の中で例外的に玉眼が用いられています。この玉眼は弥勒像の前に置かれた前机の上に供える灯明の明かりで輝いたものと想像されていますが、会場で見ても、特に眼の力が強い世親の瞳が輝く様子を見てとることができました。

このように弥勒如来と無著・世親が「静」の重量感で空間を圧するのに対し、その周りを囲む四天王は激しい「動」の表現で本尊を守護します。

《木造四天王立像》(国宝)

興福寺には現在、北円堂、南円堂、中金堂、東金堂のそれぞれに四天王がいるのでちょっとややこしいのですが、今回の展示に関わりのある前三者について整理を試みると次のようになります。

- 現在北円堂に置かれている《木心乾漆四天王立像》(いずれも像高140cm弱)は平安初期の作で、もともと大安寺にあったもの。いつ興福寺に移されたかは判明していません。

- 現在南円堂に置かれている《木造四天王立像》(いずれも像高200cm前後)は鎌倉再興期の作で、以前は仮金堂(現在の仮講堂)に安置されていたもの。近年の研究により南円堂の所在であったことが判明したため、2018年の中金堂再建を機に南円堂に移されました。

- 現在中金堂に置かれている《木造四天王立像》(同)はかつて南円堂に置かれていたもので、中金堂の落慶と共に配置転換されたもの。これが鎌倉期の再興北円堂に置かれた四天王立像だったのだろうと考えられており、今回の展示ではこの四天王立像が東京に出張してきています。

この、かつて南円堂にあった四天王立像を北円堂にあったものと考えて無著・世親菩薩立像と共に配置する試みは2017年の「特別展 運慶」でも行われたことで、そのときはこれらの像の激しい表現が弥勒如来や無著・世親菩薩の静かな雰囲気とは異質である上に、北円堂に置くには大きすぎるのではないかという疑問が提示されていました。

今回は本尊の弥勒如来を中央に置いて、ありし日の北円堂内陣の姿をさらに忠実に再現しようとするところが前回と異なる点ですが、会場中央の弥勒如来坐像と無著・世親菩薩立像を安置したステージの大きさが北円堂の須弥壇の大きさとほぼ同寸であり、そこに四天王も詰め込まれるのが本来の姿であるのに対し、今回の会場では展示効果と免震装置の関係で四天王立像は会場の四隅に置かれています(下の写真参照)。しかも、本来は弥勒如来の両脇に脇侍菩薩坐像があって全体で九軀となりますが、復興時の脇侍は行方知らずとなり現在北円堂に安置されている脇侍は後世(室町〜江戸初期)に制作されたものであるため、この展示には登場していません。

そんな具合に本来の北円堂のぎっしり感を会場で再現するには至っていないのですが、図録の解説するところによれば、諸像の三次元計測データを元に仮想的に復元プランを作成した結果、現在の北円堂での安置方法と同じく四天王立像を外向きに安置すれば須弥壇上の混雑は解消し、四像の視線があるべき方向を向くことが確認できたということです。そうであるならばそこには間違いなく運慶の緻密な計算が働いていたことと思いますが、そのようにして静と動が凝縮された空間に自分も実際に身を置いてみたいものです。

そんな具合に本来の北円堂のぎっしり感を会場で再現するには至っていないのですが、図録の解説するところによれば、諸像の三次元計測データを元に仮想的に復元プランを作成した結果、現在の北円堂での安置方法と同じく四天王立像を外向きに安置すれば須弥壇上の混雑は解消し、四像の視線があるべき方向を向くことが確認できたということです。そうであるならばそこには間違いなく運慶の緻密な計算が働いていたことと思いますが、そのようにして静と動が凝縮された空間に自分も実際に身を置いてみたいものです。

それはともかく、8年ぶりに対面した四天王立像はやはりそれぞれにリアルかつ個性的で、ことに宝塔を高く掲げてこれを見上げる多聞天の姿や表情には他の三軀とも異なる崇高さのようなものが漂っており、そこには奈良時代の様式を再現するという基本方針の上に新たなスタイルを組み込んだ運慶の工夫があるようです。

なお、これらを見ていて「おや」と思う点として、広目天が筆と巻子を持たずに戟を手にしているのはここが現世ではなく兜率天であることを示しており、またいずれも邪鬼ではなくごつごつとした岩座を踏んでいますが、これは後補である可能性があるということです。

|

|

|

|

|

|

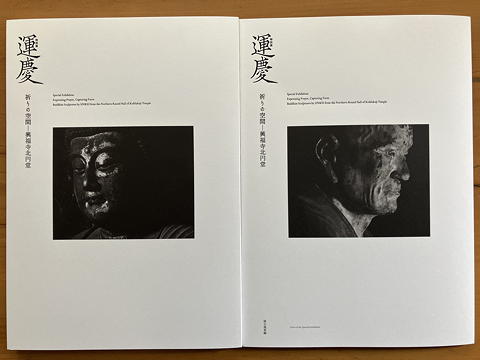

図録は厚薄2冊あって、厚い「本編」には通常のポートレート写真と共に各種論考が収められており、薄い「展示風景編」には東京国立博物館の展示室に納められた状態での写真が掲載されています。

|

|

|

|

この展覧会は9月9日から開催されていたのですが、図録「展示風景編」が完成して来場者向けに販売されるようになったのは10月25日。展覧会のスタートから1カ月半も東京国立博物館に足を運ぶのを我慢していたのは、これが理由でした。